(枯燥。会不断添加文章)

Unintended consequences of monetary and regulatory policies on banks’ risk-taking behaviour: A closer examination of China’s shadow banking

Kaiji Chen, Jue Ren, Tao Zha 24 March 2016

【贸易】

World Trade Collapses Most Since Crisis

Christopher Balding2016.02.23

Why China Does Not Have a Trade Surplus

实地探访:不同国家对中国“一带一路”究竟怎么看?

全球制造业低迷:2月70%国家及地区PMI下滑

朱宁:十年里中国房价究竟涨了几倍?

答案:很高,但数据基本胡诌

《麦肯锡》2011.11.05

Five myths about the Chinese economy

1. China has been faking it

2. China’s economy lacks the capacity to innovate

3. China’s environmental degradation is at the point of no return

4. Unproductive investment and rising debt fuels China’s rapid growth

5. Social inequities and disenfranchised people threaten stability

【奥特尔、大卫·多恩和戈登·汉森论文】

《纽约时报》2014.04.04

美国中产阶级是全球化的输家?

托马斯·B·埃兹尔

《纽约时报》2016.01.31

美国如何才能在贸易上“打垮中国”?

《经济学人微信》2016.02.23

经济学人专栏 | 全球化,美国产业工人是大输家

《原文2016.02.06》

《美国企业研究所》2016.01.26

What was the impact of the ‘China trade shock’ for US workers since 2000?

《彭博专栏》2016.01.28

Free trade with China wasn’t a great idea for U.S.

Noah Smith

警惕风投散户化

《财新周刊》 2016年第8期 2016年02月29日

用三个关键词来描述2015年风投市场:经济转型,标的资产荒,以及风投散户化造成的“劣币驱逐良币”

华兴资本主席兼首席执行官包凡

目前观察资本市场的基础背景需要明确:第一,中国实体经济碰到了很大挑战,资本投入实体经济没有回报,导致了大量的资本溢出。第二,过去两年,监管部门,比如央行采取了相对宽松的货币政策,市场流动性较大。第三,政府提倡双创。三大因素形成较强的投资热情,钱向新经济流动。

但多年经验表明:创业和创投都有门槛,不是“人有多大胆,地有多大产”。从投资角度来说,供给端是资本,需求端是真正能够产生价值的创业项目。创业需要一定的时间积累,在一段时间之内,需求端是相对稳定的,当供给端过大,投融两端就出现不匹配。不匹配的直接后果是标的资产荒(投资项目荒),“硬币”的另一面则形成了比较明显的资产泡沫。

2015年很多现象与资产荒相关:美股私有化;红筹回归;海外收购,主要是因为国内可见的好资产不够,于是到处去抓海外的资产;另一个现象是A股上市公司收购新经济资产。

如果用三个关键词来描述2015年风投市场就是:经济转型,标的资产荒,以及风投散户化造成的“劣币驱逐良币”。

通过现象看结果。这里引入索罗斯提出的“反身性”概念,目前反身性在中国市场表现得尤为突出。反身性的基本假设是对市场的预期和表现是正向循环的。在投资领域的表现就是,认为新经济好,更多资本进入,从而刺激了创业行为。但这个路径暗含一个不现实的预设,即资本的供给是无限制的,随着供给端不断增大,需求端的产出也会无限制增大。

但实际的情况是,资本的供给并非无限制。在资本持续供给的过程中,随着市场预期不断提升,预期和市场表现之间的差距也会越来越大。对于反身性形象化的表述是:一块地一开始施肥当然能够提高产能,但一块地的产出是有极限的,并非肥加的越多,就一定能产出更多。

过了临界点,预期和结果开始背离。一旦背离,并不一定是断崖式崩溃,也有可能是慢死。

人民币创投散户化会引发系统风险

对于资本会无限供给的预期2015年已有教训。华兴资本去年参与的互联网行业几个较大并购案,本质上都是资本不愿意再投入非理性的竞争。给钱增加不了市场份额,资本的投入回报率是0,因此资本不再继续。这些并购发生在美元市场,这一市场多年发展遵循基本的市场效率原则,相对高效,可以快速纠错,并购之外,还包括破产、注资、减杠杆等方式。

目前更大的问题在人民币一级创投市场。在资本供给充足的情况下,风险投资通过化整为零的方式全面引入散户,满大街卖理财产品做风险投资。公募基金以及理财公司、资管公司、信托、保险公司等机构都发结构化的产品。此外,互联网金融打着“普惠金融”的名义,号称让普通老百姓享受风投红利。一些产品的最低门槛甚至低至5万元人民币。

另一端,创投市场的大项目基本都引入了散户。甚至能在街头橱窗里看到出售360私有化的份额,论坛上号称从知名投资机构拿到了新美大的投资份额等等情况,真真假假难以分辨。公司对引入散户投资也是心知肚明,但隔离之后,下层分销不过问。

项目和散户投资人之间,中介层层加价,出现了分销价格比实际的投资价格溢价30%的情况。我们投行作为财务顾问参与的很多人民币项目,主要精力都花在围堵投资份额散户化上。我们做完PPT,一个星期之后这个PPT就被别人套上另外一个Logo在市场上流传,用来卖份额、卖理财产品。因为层层分销,我们需要花大量精力理清层级从源头制止。

甚至很多VC(风险投资)的母基金也是散户构成。成熟市场,母基金投资人通常是养老基金等资本金巨大的机构,由于单一风险投资项目资金需求量有限,所以以母基金投资VC再投资项目来实现资产增值。但中国市场,往往因为成为VC的LP(有限合伙人)有资本金门槛,出现多人组建母基金凑够VC门槛资金的方式进入风投市场,显示VC的LP正在散户化。

一级市场散户化很危险。首先,这个市场的特质不适合散户,和二级市场通过价格波动快速纠错不同,一级创投市场没有流动性,没有风险释放的过程,散户可能血本无归。

其次,和二级市场有基本的披露机制不同,创投市场由于没有对散户的披露机制,不乏骗局:“五年收入翻3倍,利润翻5倍,保守估计可以赚10倍,预期XX年上市”这样的广告随处可见。项目一旦失败情况更糟,创投领域从投资到项目失败可能要好几年,投资机构完全可以直到公司关门也不告知散户投资方,苟延残喘地拖很长时间。

此外,A股市场有证监会的监管,参与者违规会被追责,券商可能被追究刑事责任。但一级市场的风险投资人基本没有追责,处于没有监管的环境。

一级市场散户化带来的另一个问题是真正的机构投资人退出市场,不做投资。去年出现的项目估值太高只是表象,更严重的是投资的既定规则被改变,形成了市场上散户投资人对机构投资人“劣币驱逐良币”。风险投资签署协议,回购条款、董事局席位、否决权等是标准必备条款,是对投资人的基本保障,企业却不愿意给,投资人于是联合抵制不签约,但总在最后一分钟有人举手:“算了,我干。”之所以愿意放弃这些条款来投资,是因为背后是各种中介和散户的钱,中介可以不在乎项目成败,因为只要达成交易就可以赚钱。

也有声音认为,因投资过Facebook、腾讯、京东、小米而获得巨大成功的俄罗斯风险投资基金DST就是这样的模式,但真实的情况是DST对投资标的筛选非常严格,其风险管控方式和国内人民币基金完全不同。

不但好的投资人退出市场,负责任的投行中介业务也变得没有意义,散户投资人不要保障条款,使得初创公司认为条款不是市场规则,真正负责任的投行成了傻子。

最终,双创的两头——创业者和投资人都变成业余选手,市场变得无规则、无序甚至无意识。去年爆发风险点的领域是O2O,接下来大热的IP(知识产权),文化领域也已经看到泡沫。如果真正到出现e租宝这样的案例,比如项目和投资人一起做局欺骗散户,才能引发市场警醒,那代价就太大了。e租宝对于散户而言钱还需要还,风险投资对散户甚至不需要还钱。

政府应该堵住一级市场散户的通道。发行结构化产品的公募基金、旗下的理财公司、资管公司、信托、保险等都是受国家监管的金融机构,应该控制。

并购型“市值管理”不可持续

现在一级市场的一些项目追求快速退出,通过制造热点,包括所谓的“2BAT”项目(即为BAT这样的互联网巨头打造一些项目)。这样的投资有一个基本的预设错误:BAT好骗。但实际上,不好的项目BAT是不会买的。

另一种快速退出方式是卖给国内上市公司。二级市场的资本因为买不到未上市的新经济资产,于是通过给上市公司一个高估值再去并购实现对新经济的投资,这是上市公司并购的基本驱动力。

A股上市公司并购有更深层次的制度设计问题,即市场一致诟病的审批制:从拟上市公司到上市公司要过城门,造成了机制性套利。一块没有上市的资产通过被上市公司并购实现了货币化,上市公司的并购行为最终成为一种资产货币化的套利行为。对于上市公司,很愿意做这个差价。二级市场资本给上市公司一个高估值,上市公司做资本运作,提高自身资产质量,市场给予更高的估值??这就是所谓“市值管理”。

但是上市公司并购同样存在反身性,上市公司的“高估值-并购-更高估值”模式不可持续。我入行做并购业务近20年,目睹的项目最终整合成功的10%都不到,对于并购想要实现的战略诉求或协同效应,90%的并购都没有实现。尤其在新经济领域的资产并购,本质是并购的人和IP(版权)。对于人,很难保证一直尽心尽力,并购之后,很多团队直接就退出了。

上市公司并购签署的对赌协议也没有实质保障意义。当年分众收购游戏公司就是教训,游戏公司做账太容易,上市公司给10倍市盈率,三年对赌。在这个游戏规则里,卖家掏腰包1元做成利润,并购价格10倍,卖家赚9元,1比10赔率情况下的对赌失去了意义。

这套逻辑能够行之有效,是基于A股市场的散户特性带来的高宽容度。此前,一家A股上市公司,90%的商誉减值,这已经显示此前的收购出现重大失误。居然最后还有券商出来说:“这个好啊,洗一把澡可以重新上路。”

和美元市场不同,A股的流动性最后成为击鼓传花的游戏,不遵循价值投资的逻辑。但最终,公司的价格还是会跌落,比如分众、巨人网络等借壳上市成功曾经造成热潮,也激发很多中概股回归。但我们再看,目前的价格也已经回落。

再往前看,两件事会带来二级市场投资的根本改变。一是审批制改为注册制,虽然推出注册制的具体条款可能会有所打折,但方向已明,拆掉“围墙”是必然。二是A股市场经历多次股灾,机构投资人的份额比例会增加,其主体可能不再是目前的公募基金,随着公募基金牌照开放,更多有能力的机构投资团队会采取不一样的方式在市场中投资。

机构投资人的比例提升将能改变目前二级市场散户式游戏规则。如果市场80%是散户,20%是机构投资人,机构投资人要想赚散户的钱就只能按散户的游戏规则来操作。但当市场机构投资人和散户比例1比1的时候,机构赚散户的钱变得困难,机构投资人之间就需要博弈,得按照机构投资的游戏规则来做。

未来五到七年,中国的A股市场和国际市场的价值观会趋同。这个过程中,两种规则会纠缠。

未来风投市场三大领域

再来看未来三到五年的趋势,有三大领域仍值得关注。第一个领域是中产阶级兴起带来的消费升级——屌丝经济时代已经结束,新兴中产阶级需要的不再是便宜的价格,而是品质。

中国的消费市场比较畸形,一头是奢侈品,最贵的;一头是品质较差的产品,假冒伪劣但便宜。在这中间,性价比好的品牌很少。消费市场如此,服务市场也是。比如视频领域,付费视频伴随消费升级,在未来两三年必然兴起。在看一分钟广告还是每月十多元钱之间,消费者会选择付费。另一个例子是,美团和大众点评合并之前,大众点评推的闪惠,其体验就比原有团购模式好,能看到一线城市大多数人都用闪惠而不是团购。

第二个领域是供应链升级。以往的廉价劳动力和高耗能高污染模式过时,机器人、自动化,相关的概念如企业级服务、工业4.0,会成为投资关注的领域。

第三个领域在创新上。中国过去的创新都是商业模式创新,很快被看明白、被复制,最终公司竞争成为了资源竞争。BAT现在之所以厉害,是因为掌握资源,有钱又有流量。所以,只要是商业模式的创新,就跳不出BAT的手掌。去年的互联网大型并购背后都有BAT的身影就是这个原因。

接下来的创新一定是核心技术创新。前不久了解一家公司,为创业公司做技术外包,创业公司雇不起好的CTO,找这家公司来做。问题出现了,如果互联网创业公司可以把技术都外包,说明那些创业公司的技术没有差异化。下一代的公司必须有核心技术、有门槛,无法复制。

对于风投领域而言,政府提倡双创是绝对正确的方向,但需注意手段。政府对于创业需要简政放权,税收优惠,促进人才流动,比如很多公司反映的A股市场做不了员工期权问题,比如投资的资本利得税很高。政府不需要以母基金这样的形式再刺激一级市场的资本供给。

如果政府出了钱,怎么投,怎么配置还是得通过市场手段,不然就是干扰市场秩序。假设投资者不具备投资能力,带来的不仅仅是单一项目投资风险,更坏的是让不应该拿到钱的项目拿到了钱,从而干扰风投市场有效的资源配置。

经济转型是必须的,新经济是最好甚至是惟一的选择。但短期内资本供求的不平衡已经形成资产泡沫。如果资本配置低效持续,结果只能是毁掉市场。政府要做的是创造一个资本高效配置的市场。

从制造到服务:经验理论与中国问题

中国金融四十人论坛高级研究员

引言

经济增长过程中会出现一些普遍的、规律性的事实。除了著名的卡尔多事实(Kaldor,1957),经济学家们还观察到经济增长过程中普遍出现 的结构转型(structural transformation)现象。经济结构转型是指经济活动依次在农业、工业和服务业之间的转移。不同收入水平与经济结构特征呈现高度一致的对应关 系,低收入国家的经济活动集中在农业部门,中等收入国家的经济活动开始从农业转向工业部门,高收入国家的经济活动集中在服务业。一个人均低收入的国家向富 裕国家发展的进程,也是经济结构从农业主导到工业部门崛起,再到服务业主导的过程。

中国过去30年的高速经济增长历程,是一个非常典型的从农业主导到工业部门崛起的过程。自2008年全球金融危机以后,中国经济增速呈现趋势性 下降,与此同时发生的还有工业部门增长开始落后于GDP增长。这很自然地带来几个问题:(1)中国经济是否像其他高收入国家那样,正在经历从工业向服务业 的结构转型期,抑或过去几年工业部门增长落后于整体经济只是短期阶段性现象?(2)同时发生的经济结构转型与经济增速下滑是巧合还是存在因果关系?(3) 如果中国经济已经迈入典型的经济结构转型期,未来的经济发展会面临什么样的挑战,需要采取什么措施应对这些挑战?

通过梳理回顾经济结构转型的国际经验和理论,并结合中国当前的事实展开分析,本文对上述问题有以下几个初步的认识和回答:(1)迈过一定人均收 入门槛值以后,一个经济体会经历从工业向服务业的结构转型,驱动转型的力量分别是更高收入水平上对人力资本密集型服务业偏好的上升,以及工业部门相对于服 务业部门更高的生产率。(2)人均收入、增加值份额、就业份额、消费份额等多方面证据共同表明,中国经济正处于典型的从工业向服务业的结构转型期,转型拐 点时间是2008—2010年。(3)市场力量作用下的经济结构转型会伴随部门加总生产率、资本积累、劳动参与时间等多方面的变化,影响经济增速;此外, 违背经济结构转型方向的政策措施会加剧资源配置扭曲,降低全要素生产率,进一步加剧经济下滑。(4)从维持较高经济增长潜力的角度看,应对结构转型压力的 关键政策措施是释放人力资本密集型服务业的发展潜力。这一方面依靠对服务业规制政策的调整,另一方面依靠改善公共服务。人力资本密集型服务业的发展与工业 部门内部的产业升级是互补关系。(5)服务业规制政策调整和改善政府公共服务背后的决定因素是慢变量,是政府和社会公众从物质文明价值观到后物质文明价值 观的代际价值观转换,以及由此激发的政治权利再分配。政府如能及时调整过去30多年的物质文明价值观,顺应后物质文明价值观,就能够与市场形成合力,保障 中国较高的经济增长潜力,并成功实现经济结构转型。

文章分五部分,结构如下:第一部分讨论从国际经验来看,是否存在一个普遍的规律性的结构转型收入门槛值,是什么力量驱动经济结构转型;第二部分 分析中国是否已经迈入从制造业主导向服务业主导的结构转型期;第三部分探讨结构转型期会给中国经济增长带来什么样的挑战;第四部分说明什么样的对策能够帮 助中国经济顺利渡过经济结构转型期;第五部分是结论。对于第一个问题,国际学术界已经有了成熟的研究,这里主要介绍他人的研究成果。后面几个部分主要是结 合中国,国内关于这个领域的研究还没有充分展开,本文也只是非常初步的研究,希望能起到抛砖引玉的效果,吸引更多学者关注和从事这方面的研究。

1?结构转型的国际经验及其解释

度量经济结构转型主要有两个角度,三类指标。两个角度分别是生产角度和消费角度,其中生产角度包括农业、制造业和服务业三大产业的增加值份额、 就业份额两类指标,消费角度主要是不同产业产品的最终消费支出份额。一个简单的例子可以说明这种区分的必要性。消费者购买一件纯棉衬衫,如果是基于生产角 度则三个产业都有增加值和就业,如果是基于消费角度则统计为制造业,因此基于不同角度的度量可能存在差异。由于不同角度下度量的差异,判断存在经济结构转 型更有说服力的证据是多个角度的指标有一个共同的结构转型指向。

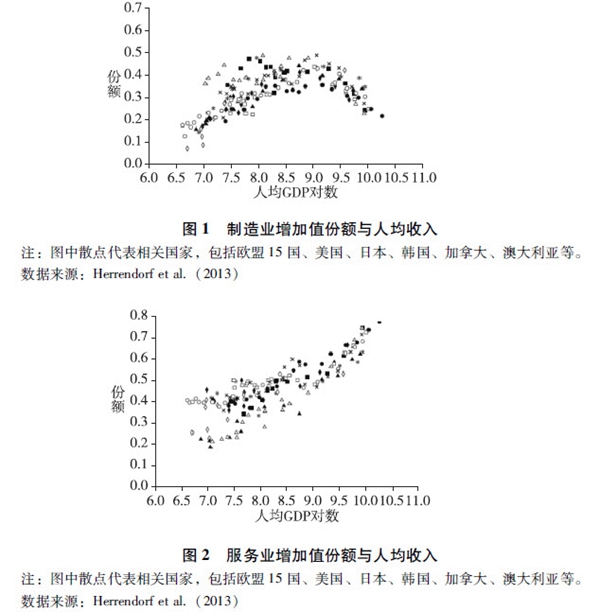

本文主要关注从制造业向服务业的第二次结构转型。赫伦多尔夫等人(Herrendorf et al. ,2013)关于经济结构转型的综述性文章多角度细致地描述了结构转型的国际经济事实。他们的观察样本涵盖了当今世界的绝大多数发达国家(*1. 欧盟15国、美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚。研究结构转型问题需要用到较长的历史数据,目前研究中主要使用的数据来源如 下:Maddison(2010)、EU KLEMS、 Word Bank Indicator、National Accounts of the United Nations Statistics Division、Penn World Tables、OECD Consumption Expenditure Data。收入水平、产业增加值和就业数据相对容易获得,消费支出的分解在很多国家没有历史数据。),从中得出了制造业份额随着收入增长而变化的驼峰型轨迹。从生产角度看,当一个经济体人均收入达到8000国际元(按购买力平价算法计算,1990年不变价格)(*2.即1990年1单位美元的购买力)。 时,该经济体的制造业名义增加值份额、实际增加值份额(剔除价格影响)、就业人数份额、工作时间份额等多种口径的份额达到顶峰并开始下降,而与此同时服务 业上述相应份额开始上升。服务业份额的增加,不仅来自服务业相对价格的上升,也来自服务业相对真实供给数量的上升。从消费角度看,从制造业向服务业转型的 轨迹类似,转型的收入水平门槛值也是8000国际元,区别之处在于制造业产品消费份额要高于制造业增加值份额几个百分点。

布埃拉和卡博斯基(Buera and Kaboski,2012a)基于包括所有发达国家的31个国家样本(*3.样本国家在2000年占全球人口的68%,全球增加值的80%。), 得到了类似的发现,即制造业名义增加值份额的驼峰型变化轨迹。他们以7200国际元(按购买力平价算法计算,1990年不变价格)作为门槛值,以此为界限 分别进行了两组回归。他们发现当人均收入低于门槛值时,收入增加1%使制造业增加值份额上升0.11%,服务业增加值份额提高0.07%;人均收入高于门 槛值时,收入增加1%使制造业增加值份额下降0.13%,服务业增加值份额提高0.20%。

|

从时间上看,主要发达经济体进入结构转型期的次序如下:美国(1950)、加拿大(1957)、英国(1960)、法国(1965)、德国 (1969)、日本(1970)、澳大利亚(1970)、西班牙(1972)、意大利(1976)、中国香港(1981)、中国台湾(1986)、韩国 (1992),进入结构转型期的收入临界点在7400—12000国际元之间,多数集中在9000国际元左右,工业增加值份额峰值处于34%—53%之 间,多数在40%左右,城市经济体香港最低34%,德国最高53%。

并非所有的服务业都在转型期以后出现更快的增长,只有技术密集型服务业才会更快增长。布埃拉和卡博斯基(2012b)观察到,美国经济从 1950年开始转型至今,服务业占比从60%提高到80%,增加了20个百分点,其中技术密集型服务业份额增长了25个百分点,低技术水平的服务业份额下 降。他们对技术密集型服务业的定义,是依据该行业雇佣劳动里的平均受教育水平。与技术密集型服务业加速增长相伴的是不同技能劳动回报差异的放大,美国大学 毕业生相对于高中毕业生的劳动报酬从50年代的1?25倍上升到目前的2倍。

|

结构转型的原因主要有两个角度的解释。早期的研究包括施蒂格勒等人 (Stigler,1956;Kuznets,1957;Baumol,1967;Chenery and Syrquin,1975;Fuchs,1968;Kravis et al?,1984;Maddison ,1987),他们将结构转型的原因归结为两个方面。第一种解释是,制造业技术进步速度快于服务业,由此带来相对价格变化和服务业占比的不断提高。举个极 端的例子可以帮助理解这个解释:假定一个国家消费苹果,初始水平上一半的劳动力生产苹果,另一半运输苹果。如果苹果生产的技术进步速度每年翻番,苹果运输 的技术进步速度为零,一百年以后,情况会怎么样呢?结果是只需要不到百分之一的劳动力生产苹果,剩下来的劳动力都运输苹果,生产单位苹果与运输单位苹果的 相对价格大幅下降,生产苹果的增加值在全部增加值中的占比下降。第二种解释是,随着收入增长,消费者更加偏好服务业产品,带来服务业就业和增加值份额上 升。这个解释类似于恩格尔法则对农产品消费下降的解释,被重新应用到了制造业产品。

近期研究的关注点在于如何把结构转型现象与卡尔多事实融合在同一个经济增长模型当中。皮萨里德斯等人(Ngai and Pissarides,2007;Acemoglu and Guerrieri,2008)在增长模型中同时纳入了两部门技术进步差异带来的相对价格变化、经济结构转型与卡尔多事实,但他们的模型没有考虑收入增长 对结构转型的影响。谢长泰等人(Kongsamut, Rebelo and Xie,2001;Foellmi and Zweimueller,2008)则是改变效用函数设定,强调收入超过一定门槛值以后对服务业产品更强的偏好,增长模型中同时纳入了收入增长带来的经济 结构转型以及卡尔多事实,但没有考虑相对价格变化对结构转型的影响。最近的研究(Boppart,2014)同时考虑了收入效应和相对价格效应对经济结构 转型的影响,发现对于解释美国的经济结构转型,收入效应和相对价格变化带来的替代效应各占一半。

布埃拉和卡博斯基(2012b)提供了一个有别于上述解释思路的结构转型原因。他们认为,收入增长过程也是消费增长过程,而消费增长主要是对更高技术难度产品(服务)的消费的增长(*4.这与主流经济结构转型文献中关于收入效应的设定不同。)。 为了实现更高技术难度产品(服务)的生产,需要专业化分工,这就要求劳动者从家庭工作转移到市场化分工。在这个过程中,更多数量和更高质量的服务由市场而 不是由家庭提供。这个过程不仅会出现技术密集型服务业增加值占比的提高,也伴随着高技术人员数量的增加、高技术人员报酬溢价的上升以及技术密集型服务业相 对价格的提高。

2?中国是否进入经济结构转型期

转型拐点的确定

我们从人均收入水平、工业与服务业增加值份额、两个产业的就业份额以及消费支出份额几个维度,综合考察中国经济是否已经进入从制造业到服务业的 结构转型期。增加值份额和农民工就业份额数据质量相对较高,二者分别指向的拐点是2007年和2008年;第三产业的就业份额也是在2008年以后加快上 升。购买力平价的人均收入、真实增加值份额、消费份额等数据计算过程中有大量的推算成分,数据质量相对较低,这些数据指向的拐点分别在2010—2012 年之间。我们认为中国经济结构转型的拐点在2008—2010年附近。无论是基于何种份额数据,都支持中国经济已经进入从制造业向服务业的结构转型期。

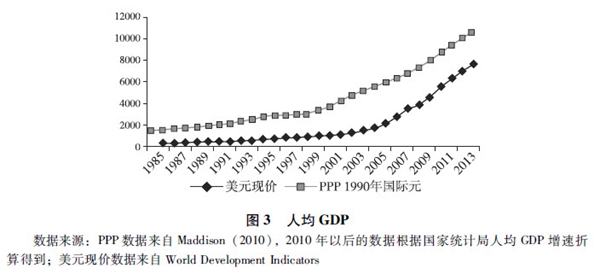

人均收入

为了便于国际比较,我们使用与上述文献中一致的人均GDP度量口径,即1990年国际元。作为参照,我们还同时列出了人均GDP的名义值(美 元)。其中,以1990年国际元为计价单位的人均GDP来自麦迪森(Maddison)项目数据库,这个数据库数据更新至2010年,2011—2014 年的数据根据国家统计局的人均GDP增速计算得到。人均GDP的名义值(美元)来自国家统计局,汇率采用当年平均汇率。

按照1990年国际元口径计算,中国2010年人均GDP 为8032国际元,达到国际经验中发生从制造业向服务业转型的收入门槛临界值,2014年人均GDP为10745国际元。

|

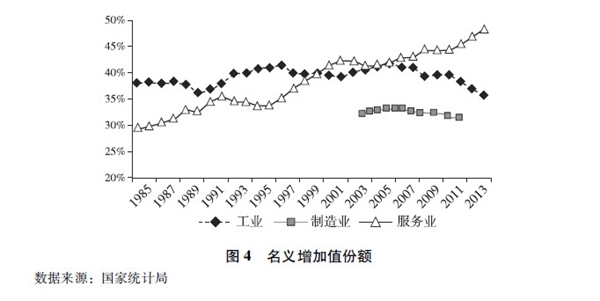

工业与服务业增加值份额

工业增加值(*5.工业包括制造业、采掘业以及电力、燃气和水的生产和供应业,制造业增加值占全部工业增加值80%以上。现有统计数据中,工业增加值时间序列较长,可以作为长期制造业增加值份额变化的代理变量。) 占全部增加值的份额在2006年达到过去30年的高点41.8%,此后开始持续下降,2014年下降至35.8%。制造业增加值份额的时间序列数据较短, 只能看到2004年以来的数据,2007年制造业增加值份额达到高点32.9%,此后开始持续下降。服务业增加值份额在过去30年呈持续上升走 势,2014年达到48.2%。以工业和制造业增加值份额确定的转型时间分别是2007年和2008年。

增加值份额同时受到数量和价格变化的影响。为此,我们进一步观察剔除了价格影响的真实工业增加值和服务业增加值增速。2011年以前,真实工业 增加值增速多数年份都高于真实服务业增加值真实增速,1985—2011年前者为12.2%,后者为10.8%。2012—2014年,真实工业增加值增 速落后于真实服务业增加值增速,前者为7.5%,后者为8.1%,这个期间内真实工业增加值份额下降。以真实工业增加值份额确定的转型时间是2012年。

|

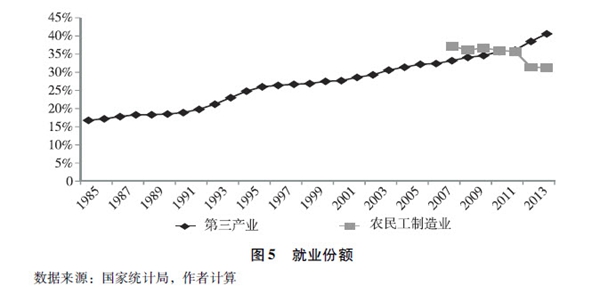

就业份额

中国缺少较长时间序列的制造业就业份额数据。目前能够获得的相关就业数据包括:过去30年的第二产业就业份额(*6.第二产业包括工业和建筑业。);2006 年以来的城镇制造业就业份额;2008年以来的农民工制造业就业份额;以及过去30年的第三产业就业份额。第二产业就业份额的高点是2012年的 30.3%,此后开始下降;城镇制造业就业份额相对稳定,自发布统计数据以来一直在28%—29%之间;农民工制造业就业份额自2008年发布以来呈持续 下降趋势,从2008年的37.2%下降至2014年的31.3%。第三产业就业份额在过去30年中持续上升,2008年以来上升势头加快,1985— 2007年期间第三产业就业份额平均每年增加0.7个百分点,2008—2014年期间平均每年增加1.2个百分点。就业份额确定的转型时间是在2008 —2012年之间。

|

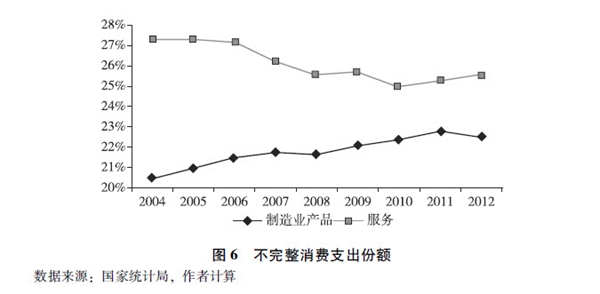

消费支出份额

目前发布的消费支出数据包括两类,分别是城镇和农村居民消费支出。城镇消费支出数据细分程度较高,借助细分的消费数据分类,大部分消费可以区分 制造业产品和服务;但是还是有一些重要的消费支出,比如通信和交通支出的细分程度不足以区分究竟是交通和通信器材支出,还是相关服务费用支出。农村居民消 费支出细分程度低,难以区分制造业产品和服务。以下我们主要采取了1995年来的城镇居民消费支出,其中制造业消费包括衣着(服装、衣着材料和鞋类)、家 庭设备用品(耐用消费品、室内装饰品、床上用品、家庭日用杂品、家具材料)、文化娱乐用品和杂项商品;服务包括在外用餐、食品加工服务、衣着加工服务、家 政服务、医疗保健、教育、文化娱乐服务和杂项服务。交通和通信作为单项列出,没有纳入以上制造业或者服务业分类当中。在不完整的消费支出统计中,制造业产 品消费支出占比2011年达到高点,2012年下降,以后的数据尚没有及时更新。家庭设备用品是制造业产品消费的主要组成部分,2013年家庭设备用品消 费在全部消费中的占比继续下降,意味着2013年制造业产品消费支出占比延续下跌趋势。服务业消费占比2010年之后连续上升。

|

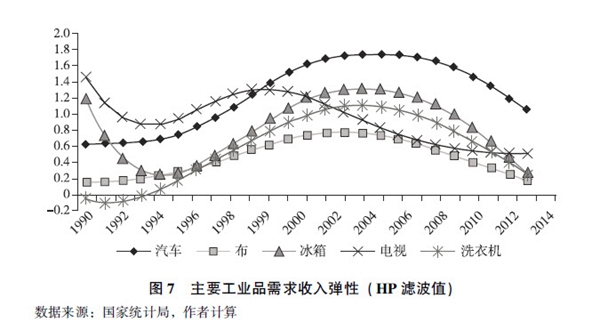

需求收入弹性

收入增长对结构转型的作用机制是,随着收入增长对标准化制造业产品的消费逐渐饱和,而对服务业消费支出增长更快。产品需求收入弹性变化可用来度 量这种变化,可以作为解释和支持经济转型的间接证据。我们计算了主要标准化制造业消费品、主要工业原料产品的需求收入弹性,计算方法是用需求数量增速除以 可支配收入增速。为了便于判断趋势,我们使用HP滤波的方法对计算结果做了平滑处理。电视、电冰箱、洗衣机、汽车等产品的需求收入弹性依次在20世纪末和 21世纪前10年达到高点,之后持续下降。截至2014年,除了汽车的需求收入弹性还大于1,其他产品都在0.2—0.5之间,即便是汽车的需求收入弹性 也在下降趋势通道当中。钢、电、水泥、煤和原油消费的需求收入弹性在2000—2006年期间达到高点,之后持续下降。截至2014年,钢、电、水泥的需 求收入弹性在0.5—0.6之间,煤和原油消费的需求收入弹性在0.1附近。没有完整的服务业消费数量数据,这里用服务业真实增加值作为代理变量,以服务 业真实增加值增速除以可配置收入增速,以此作为服务业需求收入弹性的替代。计算得到的服务业需求收入弹性自2008年以来持续上升,该弹性系数目前位于 0.86。这个系数低于1至少有以下两方面的原因:一是服务业增加值低于服务业产出,因此低估了服务需求的上升;二是居民可支配收入没有剔除价格因素的影 响,低估了弹性。

|

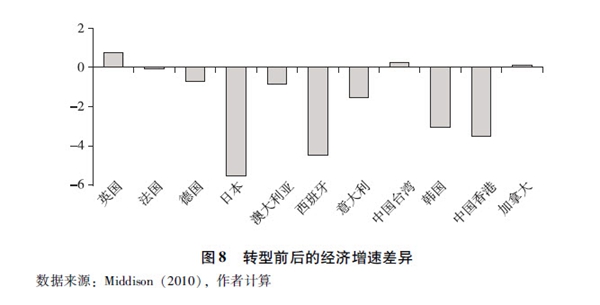

3?结构转型与经济增长

我们主要关心的问题是,从制造业向服务业的结构转型过程是否会影响经济增速。跨国比较数据显示,处于工业化进程中的中等收入国家经济增速高于服 务业主导的高收入国家(Lucas,1988)。我们这里比较了上述主要高收入国家经济结构转型前后10年的平均经济增速,结果看到11个样本经济体当中(*7.这里我们剔除了美国,主要考虑是美国经济结构转型元年是1950年,前10年包括了两次世界大战。)只 有英国转型后10年经济增速高于转型前10年,法国、中国台湾、加拿大转型前后经济平均增速基本持平,日本、德国、澳大利亚、西班牙、意大利、韩国、中国 香港转型后10年的经济平均增速都有显著下滑。上述观察提供了从制造业到服务业的结构转型会伴随经济增速下滑的一些线索,但还不足以充分证明结构转型一定 伴随着经济增速下降。

|

从机制上理解结构转型与经济增长之间的关系富有挑战。早期的单部门新古典增长模型中没有纳入结构变化,也不关注经济结构变化对经济增长的影响, 认为结构变化只不过是经济增长过程中的一个无足轻重的副产品。但是罗斯托等人(Rostow,1959;Kuznets,1973;Chenery and Syrquin,1975;Baumol and Blackman,1991)的早期研究强调,是经济结构变化带来了经济增速的变化。结构转型与经济增长之间关系更严格的讨论,是在新古典增长模型框架内 融入不同部门的技术进步差异以及消费者非同质偏好(*8.在模型关于效用函数的设定中,对所有商品的偏好不同质,随着收入阶段变化对不同类型的产品偏好会有差异。),利用模型演绎出这些因素对结构转型和经济增长速度带来的变化。经济增长速度变化并非结构转型带来的,相反,正是那些带来结构转型的因素(不同部门的技术进步差异和非同质偏好)同时也导致了经济增速变化。

技术进步差异和消费者非同质偏好与经济增长关系的讨论可以从生产率、劳动投入和资本积累三个角度展开,重点是生产率。众多研究发现,无论是国家 内部还是国家之间,农业、工业和服务业等部门生产率之间存在显著差异。有学者(Duarte and Restuccia,2010)研究发现,穷国与富国之间农业和服务业的生产率差距要大于农业和制造业的生产率差距。他们认为一个国家的经济资源从农业向 制造业转移的过程,是经济资源从低生产率部门向高生产率部门转移的过程,这会带来加总生产率提高,这是个赶超过程;而经济资源从制造业向服务业转移的过 程,是经济资源从相对高生产率部门向低生产率部门转移的过程,加总生产率下降,这是经济增速下滑、停滞甚至下降的过程。还有学者(Bah and Brada,2009)研究发现,采取计划经济模式的国家过度强调农业和工业,轻视服务业,时至今日,欧盟国家中的前计划经济国家的服务业就业份额仍远低 于其他欧盟国家。他们还发现这些国家中服务业的全要素生产率(TFP)远低于制造业,因此从制造业向服务业的结构转型会带来人均GDP增速的显著下滑。

生产率差异和非同质偏好引起的加总生产率变化,还可能导致储蓄率和资本积累的变化。埃切瓦里亚(Echevarria,1997)将不同部门的 技术进步差异和非同质偏好融入新古典增长模型,通过数值模拟方法不仅看到经济结构转型和加总生产率变化,还看到储蓄率增速的先增(农业向工业)后降(工业 向服务业)。埃切瓦里亚的数值模拟结论与经验事实吻合较好,但是对于储蓄率变化原因没有做出进一步解释。一个可能的解释机制是经济结构转型带来的加总生产 率下降,会导致资本边际回报下降,进而弱化储蓄和投资动机。

结构转型角度也为理解劳动力市场变化提供了有益的视角。罗杰森(Rogerson,2008)发现,1956年欧洲大陆工作年龄人口的人均工作 时间高于美国5%,但是到了2003年后者低于前者30%。欧洲大陆单位劳动工作时间下降,主要来自工业部门,服务业部门的工作时间相对平稳。咋看上去, 问题的关键在于为什么工业部门劳动时间下降。考虑到这个时期内欧洲工业部门劳动时间下降来自经济结构转型,是很自然的变化,理解欧洲单位劳动工作时间下降 问题的关键就发生了变化。罗杰森认为欧洲大陆相对于美国单位劳动时间下降的真正原因在于欧洲的服务业部门增长落后于美国的服务业部门。

总体而言,技术进步差异和消费者非同质偏好对经济增长存在以下几个影响渠道:(1)生产率加总效应,即生产率较低的服务业部门的份额在需求上升 和相对价格上升双重力量驱使下扩张,而生产率较高的工业部门的份额收缩,加总生产率增速下降;(2)资本积累,即部门间资源转移影响资本边际回报率,进而 影响资本积累;(3)劳动时间,即劳动在部门间的转移和部门间的平均劳动时间差异,带来加总劳动时间变化。除此以外,还有一个间接但可能很重要的派生机制 值得关注:(4)结构转型过程中工业部门面临着需求的持续下降,企业面临的产能过剩甚至被彻底淘汰的压力增大,政府为了救助困难企业而采取持续干预或补贴 措施,并由此导致了资源错配持续加剧,而资源错配使全要素生产率下降。

中国过去几年经济增速的明显下滑,没有可靠的研究证实经济下滑中多大程度上归咎于经济结构转型。初步观察可以看到,文献中强调的生产率加总效应 不明显。以2000—2007年(转型前)和2010—2013年(转型后)作为两个样本进行比较,前后两个时期的加权劳动生产率平均增速从8.3%下降 到6.4%,如果我们把后一个时期的行业劳动生产率增速按照前一个时期的行业份额权重进行加权,得到后一个时期的加权劳动生产率平均增速6.5%,可见份 额变化对加总劳动生产率变化的解释能力很有限。

前后两个时期加权劳动生产率平均增速的变化,绝大部分来自第二产业和第三产业两个部门劳动生产率的同时显著下降,其中第二产业劳动生产率从 8.6%下降到6.6%,第三产业从8.0%下降到5.7%。两个部门劳动生产率的同时大幅下降,可能来自投资增速和资本利用率下降,可能来自劳动时间下 降,也可能与上述机制(4)当中资源配置扭曲带来的全要素生产率下降有关。伍晓鹰(2013)、白重恩和张琼(2014)、赖平耀(2015)均发现全要 素生产率下降是近年来中国经济增速下降的主要原因,且全要素生产率下降主要来自政策扭曲导致的资源错配。

4?转型对增长的挑战与应对

从上述国际经验和理论分析中可以看到,除非人均收入增长停滞,工业增长将持续落后于GDP增长。维持较高的经济增长速度主要依靠服务业的高速增 长。从国际经验来看,进入转型期后的服务业增长并非全体服务业增长,主要是人力资本密集型服务业增长,转型期以后,非人力资本密集型服务业在GDP中的份 额反而是下降的(Buera and Kaboski,2012b)。服务业占比更大并不意味着制造业不再重要,制造业内部的转型升级带来的生产率提高和收入提高恰恰是服务业发展的重要驱动力 量。与经济转型前相比,制造业部门面临的挑战是该部门的资本积累和数量扩张空间受到限制,产业升级压力更迫切。

人力资本密集型服务业发展和制造业内部产业升级成为确保经济增长潜力的关键,这两个部门的发展是互补关系。利尔(Leal,2015)提出了一 个问题:究竟哪个部门才是制约总生产率提高的关键部门?作者利用多部门动态一般均衡模型和投入产出表关系,发现缩小发展中国家服务业部门与发达国家之间服 务业部门的生产率差距,比缩小发展中国家与发达国家之间制造业部门的生产率差距,更有助于提高加总生产率,服务业才是带动生产率进步的关键部门。这其中的 机制在于有些服务业部门与其他部门的关联度非常高,通过解除这些部门的政策扭曲进而提升这些部门的供给效率,为其他部门的发展带来了机遇。利尔的研究样本 国家是墨西哥,结论未必适合其他国家,但是它从因果关系而不是简单分解的角度来理解加总生产率的变化。全球范围内的高端制造业国家一定具备发达服务业,这 个现象至少说明服务业发展与制造业发展并非对立关系,而是互补关系。

发展人力资本密集型服务业和制造业内部产业升级需要纠正这些产业发展面临的政策环境扭曲。比较而言,中国制造业部门市场化程度相对较高,特别是 制造业与国际市场高度接轨且具有较强的规模经济优势,所面临的政策环境扭曲相对较小。制造业部门面临的主要政策扭曲是部分上游企业,诸如能源、电力、电信 以及一些生产要素处于高度管制和事实上的寡头垄断局面,由此带来了对制造业部门和整体经济的负面效应。对这个问题更有洞察力和全面细致的分析参见王勇等 (Li、liu and Wang,2012)。

接下来,我们重点讨论人力资本密集型服务业面临的挑战。

近年来,居民生活抱怨最多的是所谓“新三座大山”:住房、孩子上学、老人看病。住房难和住房贵背后的问题不在于房子本身,而在于房子所在地理位 置附带的交通和公共服务质量,所反映的是城市公共管理和城市公共服务缺陷。“三座大山”集中凸现了当前中国的人力资本密集型服务业供求矛盾的困境。

中国的人力资本密集型服务业广泛地分布于医疗、卫生、教育、科研、通信、金融、交通、公共管理和社会组织等各个服务业部门。提供这些服务的经营 主体包括私人部门、事业单位以及政府。出于分析的方便,我们将人力资本密集型服务业区分为两类:一类是能够由市场主导的人力资本密集型服务业,另一类是由 政府主导的人力资本密集型服务业。区分标准是该服务业是否具有公共产品性质。

能够由私人部门主导的人力资本密集型服务业的发展瓶颈是管制政策扭曲。从发达国家经验看,能够由市场主导的人力资本密集型服务业范围很宽,远超 出当前中国私人部门涉及的服务业范围。当前中国私人部门面临着市场准入的限制,与此同时还面临政府对非市场化参与者(以事业单位为主)的各种或明或暗的补 贴(信贷、财政拨款、养老和医疗保障等),以及上级行业行政主管部门对非市场化部门更有利的竞争政策环境等。非市场部门缺少市场化激励机制提升服务数量和 改善服务质量,而私人部门面临巨大的需求潜力却被管制政策拒之门外。

政府部门提供的公共服务供给主要面临两个难题:一是激励机制扭曲。各级政府的公共政策决策最看重的是当地GDP和税收增长(周黎 安,2007),这紧密关系到地方官员升迁和官员集团福利(徐现祥和王贤彬,2010)。提供公共服务更多被政府视为只有投入、鲜有回报的负担。政府在改 善公共服务方面的意愿和投入严重不足,且缺乏有效的外部监督。二是信息扭曲。即使政府有意愿改善公共服务,它面临的另一个难题是基于何种信息有针对性地提 供有效服务,把公共财政资源用在刀刃上,而不是仅凭长官意志决定。公共服务源自本地居民复杂多样的需求,具有很强的本地化、非标准化特征,需因地制宜提 供。只有广泛、充分接收基层民众信息,并经专家科学论证,才具备改善公共服务的信息基础。但现实决策中,没有机制确保公共服务决策的信息基础,基层群众的 需求信息难以充分、有效地传递到政府。激励机制扭曲和信息扭曲,根源上都来自公共服务需求方和供给方处于严重的不平等位置。供给方可以置需求方利益不顾, 需求方对供给方缺乏有效监督和强制执行力量。

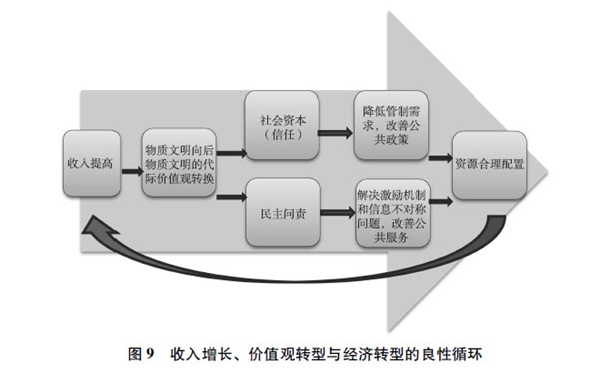

如上所述,服务业中未来具有发展潜力的是人力资本密集型服务业,制约人力资本密集型服务业发展的两个瓶颈,分别是对服务业的管制政策和公共服 务。近年来要求放宽服务业过度管制、改善政府公共服务供给的呼声很高,政府颁布的文件也显示了在人力资本密集型服务业领域的改革意愿,但是在具体实施层面 鲜有进展。本文给出了一个理解公共政策和公共服务如何改善的框架(见图9)。对这个框架有几点说明:(1)这个框架的逻辑线索如下:随着人均收入水平提 高,老一代的物质价值观逐渐让位于年青一代的后物质价值观,即代际价值观转换。价值观转换提高了社会资本(社会信任)和民主问责的作用。社会资本提高有助 于减少管制需求;民主问责增加有助于纠正管制供给,提供对公共服务的激励机制,反映对公共服务的需求信息;二者共同促进了管制政策和公共服务的改善。更好 的管制政策和公共服务,为后工业最具潜力的人力资本密集型服务业提供了发展空间,促成了资源配置改善

|

和人均收入进一步提高。由此,人均收入提高、价值观转换、管制政策与公共服务改善、资源配置改善之间形成良性循环。(2)更高收入水平带来价值 观变化,对此,英格哈特等人 (Inglehart and Welzel,2005)基于大量跨国调查给出了一些预测性的研究。在低收入阶段,大众更接受物质文明价值观,它强调的是经济增长、物价稳定、维持秩序、 强大国防等;而随着收入水平的提高,尤其是在进入中高等收入水平后,大众的价值观就会从物质文明价值观逐渐转向后物质主义价值观,它强调的是公众对政府更 大的话语权、言论自由、更多的工作话语权、更人性化的社会、美丽城市和乡村等。这种价值观的转换会使大众对公共政策和公共服务有更高的呼声和更多的发言 权。(3)社会资本(社会信任)的高低与公共政策和公共服务紧密相关,学者们也对此进行了深入的分析和研究,例如阿吉翁等人(Aghion et al.,2009)。其基本逻辑是社会信任程度越低会带来越高的管制需求,即便提供管制的一方有腐败行为;不良的管制还将与信任度下降形成恶性循环。医疗 服务是一个典型的例子,医疗服务供求双方的信息严重不对称,由此带来了较高的管制需求,而政府部门在较高的管制需求和管制租金的双重力量驱动下,实施高度 管制,遏制了医疗服务的数量和质量提升。

在这个框架中,我们看到改善公共政策和公共服务背后的决定因素是慢变量,很难出现一蹴而就的系统性变革。但是,只要没有其他外部力量破坏上述正 向自我强化的进程,这个进程就会渐进完成。在这个进程中,政府发挥的作用至关重要,可能会加速或者是逆转市场机制作用下的运行轨迹。如果政府完全站在物质 主义价值观的一方,决策过程中把经济增长和经济稳定放在首位,公共政策资源就会被集中用于对抗市场调整中必不可少的波动,短期内可能带来经济下行或者市场 波动的改革措施更是难以出台,结果使资源配置改善和中长期收入提高受到遏制甚至倒退。

政府与市场合力才能保障中国较高的经济增长潜力和经济结构的成功转型。对政府而言,主要依托于三个方面。首先,及时调整过去30年物质文明价值 观理念,顺应后物质文明价值观。应当在“发展是硬道理”、“稳定压倒一切”、“集中力量办大事”、“国家战略”等物质文明价值观与法治、公民权利、社会公 正、美丽城市和乡村等后物质文明价值观之间,谋求平衡。物质文明价值观依然有其存在的社会基础和合理性,但是后物质文明价值观是潮流和方向,政府在物质文 明价值观与后物质文明价值观之间应采取中立立场,而不是完全站在前者一边。其次,鉴于价值观冲突和部门利益集团对改革的强大阻力,政府需要集中政策资源, 在众多改革方案中找到关键突破口,而不是追求大而全的改革。争取一届政府完成一两项重点领域改革,以此提振社会各界对改革的信心。再次,在经济结构转型或 者其他因素带来的企业经营压力和GDP增速下降面前,尤其要注意刺激政策带来的资源错配加剧和由此衍生的金融体系风险。在确保就业市场和物价大致稳定的前 提下,不需要对GDP增速下降做出过度反应;要提高对改革引发的市场短期动荡的容忍度。

5?结束语

本文试图理解中国经济正在经历的结构性变化,重点是结构变化的原因,结构变化与经济增长的关系,以及未来保障较高经济增长潜力的增长点、政策需 求和背后更深层次的社会变革。笔者在写作过程中充分认识到文章涉及的逻辑链条太长,其中很多逻辑关系需要更细密的分析和经验证据支持。特别是对于结构转型 和经济增长间关系的讨论,尽管问题很重要,但是在理论和实证研究方面还都很单薄。文章的缺陷和不足很多,希望能起到抛砖引玉的作用,吸引更多学者参与研究 这个问题。