忆土耳其人权之旅(瑞典)茉莉 在我近几年的人权活动中,1996年五月的土耳其之行是最不同寻常的一次旅行。那时,毫无思想准备的本人突然需要面对多重尖锐的民族矛盾。从仍然春寒料峭的北欧去到夏日炎炎的小亚细亚半岛,行脚踏及土耳其西部的商贸大城伊斯唐堡,中部的首都安卡拉,和南部海畔的旅游城市梅尔辛。那里,横跨欧亚两洲的博斯普鲁斯海峡大桥两岸热闹[

阅读全文]

在乌贼喷射的墨汁中追问西藏——《反弹的弯枝与巨无霸》自序

(瑞典)茉莉

即将出版这本文集时,我想起英国作家奥威尔的话:“我之所以写一本书,是因为我有一个谎言要揭露,我有一个事实要引起大家的注意。”可以说,没有什么比这句话更能概括我的第二本西藏文集之内容了。自从1998年访问印度达兰萨拉流亡藏区以来,我的全部涉藏写作,都是在[

阅读全文]

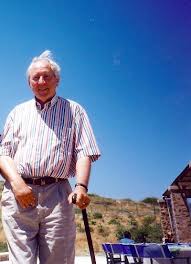

人心中无尽的拱门——读特朗斯特罗姆的小诗 茉莉 一位瑞典人留下遗言说,他希望在自己的墓碑上,刻上特朗斯特罗姆的一首小诗《罗马式拱门》。在当代人普遍弃绝诗歌之时,这是一个什么样的诗人,一首怎样神奇的诗歌,令人愿与之生死相依?这是从北欧土地上探出来的一枝自然而奇美的花朵。托马斯.特朗斯特罗姆(TomasTranstromer),当今欧洲硕果仅存的诗[

阅读全文]

穆斯林女性获和平奖的意义(瑞典)茉莉庄严的红地毯,伸在希林·艾巴迪--第一个获得诺贝尔和平奖的穆斯林女性脚下。穿着淡黄色套裙的艾巴迪,镇定地踏上红地毯,走向挪威奥斯陆的颁奖大厅。大厅内,美丽的鲜花怒放,人们翘首以待。在挪威诺贝尔委员会眼里,这条为艾巴迪而铺的红地毯,是一座连接东西方文明的桥梁,是基督教文明的西方国家,对东方穆斯林[

阅读全文]

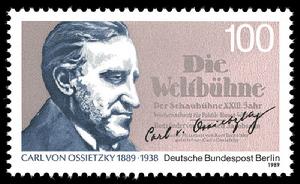

和平奖“干涉内政”第一例——德国记者奥西茨基(瑞典)茉莉如果要在上个世纪一百年间诺贝尔和平奖的颁选中,挑选出一个最重要的颁奖,那么,1936年挪威诺贝尔和平奖委员会给德国记者奥西茨基(CarlvonOssietzky)的颁奖,毫无疑问应该作为首选。为什么这次颁奖应视为和平奖历史上最重要的一次呢?这不仅仅由于它在当时引起的巨大反响和争议,也由于自那次颁[

阅读全文]

等待女儿 ——忆我的父亲

(瑞典)茉莉

我童年记忆中最幸福的一瞬是父亲给予的。那是五十年代末,我被父母全托在邵东县幼儿园。一个周末的黄昏,爸爸来接我回他教书的邵东一中。灿烂的夕阳里,爸爸居然在路边茅草小屋顶上掏下一个白色的鸟蛋来。小小的我,双手捧着那个无比珍贵的鸟蛋,乐得快要发晕了。对个子高高能掏到鸟蛋的爸爸,我童[

阅读全文]

拆掉生命的房子建筑小说——读韩秀《多余的人》

该封面入选《书香世界》2012两岸书封设计大赏

(瑞典)茉莉

这本书在我心里激起一种深沉、震撼而又真切的感觉,让我想起西方作家的一个著名的比喻:“小说家拆掉他生命的房子,用石头建筑他小说的房子。”

在韩秀三十余年的写作生涯中,这是她第一次,写出自己生命中从未碰触过的、令[

阅读全文]

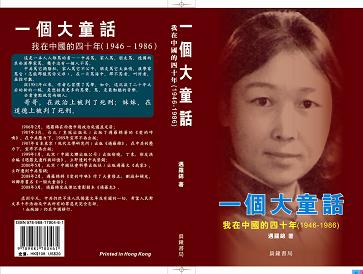

乍暖还寒时节的婚外恋

——读遇罗锦《一个大童话》茉莉小时候跟着教书的父母在各个乡镇学校漂泊,我耳闻目睹一些因夫妻分居、在文化孤岛上耐不住寂寞而出轨的男女教师,因隐私败露而陷入灭顶之灾中。他们被批判揪斗、被戴上高帽吊上破鞋游街,有的丢了饭碗,有的坐牢,有的自杀,……。很遗憾,至今没有文革史专家对这一普遍现象做出研究。遇罗[

阅读全文]

唯色:怎能打开我的西藏?(瑞典)茉莉如果不是1998年元旦那一天,偶然而又命定地重读几本关于西藏的书籍,在那芬芳、梦幻和啜泣之中,惊觉到某种使命,今天的唯色,也许仍然是一个摆不脱风花雪月儿女情长的的女诗人,浪漫、轻盈而耽于幻想。就在那奇迹般的一天,这位年轻的藏汉混血儿突然发现了自己的责任和理想:“我终于明确了今后写作的方向,那就是做一[

阅读全文]

《诗从雪域来》读后茉莉携带着古旧的木碗和念珠--藏传佛教的导航图,被迫离乡背井的西藏流亡者,自雪域迁徙到佛陀的故乡印度,已将近半个世纪了。一首古老的西藏寓言诗,早就预示了这个民族的命运:“当铁鸟在空中飞翔、铁马在大地奔驰时,西藏人将如蝼蚁般星散世界各地,佛法也将传播到红人的领域。”在佛法流传世界的同时,无法改变宿命的西藏流亡诗[

阅读全文]