彩 练 飞 舞 霞 满 天

── 舞蹈家蔡瑞月博士小传

阮 霞

引 言

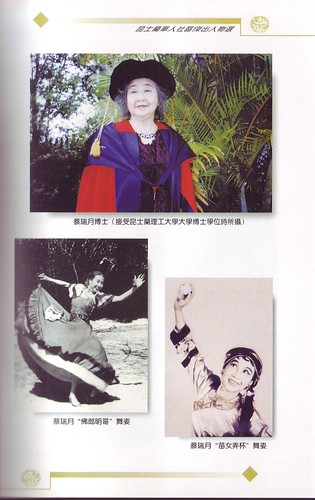

1998年9月22日,澳洲昆士兰理工大学 (Queensland University of Technology) 授予来自台湾的著名舞蹈家蔡瑞月 (Tsai Jui-yueh) 女士该校最高荣誉─大学博士称号,以褒扬她在舞蹈艺术上的成就和造诣,并表彰她在社区活动、教学研究、以及在沟通澳洲与台湾文化交流方面所作出的杰出贡献。这是她从台湾移居澳洲十五年之后,这个国家所给予这位世界性舞蹈艺术家的殊荣。

蔡瑞月博士自幼热爱舞蹈,少女时代就立志献身舞蹈艺术事业。她不仅是一位舞蹈艺术家,也是一位舞蹈节目的编导,同时也是一位教育家,又是一位舞蹈艺术研究者;她在世界的许多地方演出超过一千多场,并多次举办个人演出舞展。她创作了上千件舞蹈作品,每一件都留下了历史的印记和风采。她在国内外多处任教,桃李满天下,有学生几千人,现在台湾舞蹈界的骨干许多都出自她的门下。她孜孜不倦,勤奋学习,努力研究西方、东方、土著及民间舞蹈,理论与实践并行,出版有书籍、唱片、舞蹈摄影集、电子书籍等。

蔡瑞月博士的生涯,是舞蹈艺术的生涯,也是充满艰辛及坎坷的生涯。还在她少女的时候,母亲便不幸去世。为了她所热爱的舞蹈事业,她只身东渡日本留学,忍受第二次世界大战的风云动荡和物质的匮乏,废寝忘食,专攻舞蹈。在结婚仅仅两年、儿子也才一岁多的时候,因受到政治迫害,她被迫与丈夫分离,待到夫妻重逢,已是白发苍苍。她也无辜被牵连而关入集中营达三年之久,出狱后几年里,还得经常写日记报告行踪。尽管如此,她仍然一腔热忱,克服万般困难,独立开学办馆,经营心爱的舞蹈事业,在各地奔走演出教学五十余年,历尽艰辛,在台湾的舞蹈荒原上开拓出了一片绿野,首次将台湾的舞蹈推向国际舞台。与此同时,她独力抚养儿子,并把他培养成材。

蔡瑞月博士的生涯,是忍辱负重的生涯,是不屈不挠的奋斗生涯,是传奇的生涯,是成功的生涯,更是可歌可泣的生涯。仅取一端,便可弹奏出她人生经历交响曲中的强音。

一、献身舞蹈 雏凤展翅

1921年,蔡瑞月出生于台湾台南市。从小她就与舞结下了不解之缘,常常和伙伴在家中舞耍。父亲喜欢闽南音乐南管,经常在家中吹吹唱唱,她也由此从中受到熏陶。当时,台南最大的南管音乐集中地就设在她家附近的寺庙里,这给了她很多聆听的机会,去领略地方乐曲的奥秘。而母亲又是基督教徒,教堂里的唱诗及风琴的和声,亦常使她的思绪在空灵中翱翔。当时,台湾又正处于日据时代,因而也受到日本文化艺术的影响。于是,地方戏曲、教会音乐、民俗风情、东洋艺术等等,一一在她脑海留下印记,为她对音乐舞蹈的感悟提供了充分的条件,培养了她舞蹈的天赋。

1937年,蔡瑞月高中毕业。经过几个月在乡下的日语补习学校教授舞蹈及其它课程的短期教书生涯之后,她做出了人生中的一大决定:前往日本学习舞蹈。这个决定改变了她的人生,是她日后坎坷而辉煌人生的一个起点,为她日后在舞蹈领域的领导地位奠定了基础。同年底,她先入石井漠舞踊学校 (Ishii Baku Dance School),学习芭蕾舞及现代舞。后转入石井绿舞踊团 (Ishii Midori's Dance Company),石井绿曾三次连任日本现代舞踊协会会长。其后在太平洋战争期间,她先后随石井漠和石井绿等舞踊团在日本及东南亚各地演出一千多场。

日本因失道寡助,在第二次世界大战中战败。1946年,蔡瑞月和许多留日学生一道,搭乘唯一的一班船从日本回国。在回国的船上,她在甲板上为大家演出,并自编自演舞蹈《印度之歌》和《咱爱咱的台湾》。《印度之歌》展现了异邦色彩的遐想空间,而《咱爱咱的台湾》则表达了对台湾的热爱和憧憬以及希望建设台湾的热情,引起全船二千多台湾留日学生的共鸣。从此,蔡瑞月的生命中升起了第一抹鲜红的朝霞,开始了她回到台湾的舞蹈演出和编舞生涯。

回国后,她迫不及待地在各处进行密集式演出,急欲在台湾这个被日本人称为舞蹈的荒漠上播下舞蹈的种子。同时,她也到母校─台南第一女中教授舞蹈课。1947年元月 ,为台中南部大地震赈灾,她首次举办个人舞展,即《蔡瑞月创作舞蹈第一届发表会》。表演节目有《国旗歌》、《童谣二题》、《春诱》、《耶稣赞歌》、《白鸟》、《村娘》、《印度之歌》、《壁画》、《秋季花》等等,由直属长官公署交响乐团伴奏,演出后捐出两万元为赈灾金。

舞蹈给人以诗的遐想,也传递爱情的真谛。彩色的舞台带给了蔡瑞月事业的发展和喜悦,也为她赢得了爱情的丰收和生活的欢愉。1947年5月,她与诗人雷石榆并结蒂莲。结婚后,又全力以赴投入演出和教学。1949年2月,举行《第二届舞蹈发表会》。其中,蔡瑞月表演了以她丈夫写的诗为题材的大型现代舞剧《我若是海燕》,现场配有诗朗诵。诗是这样写的:

假如我是一只海燕,

永远也不会害怕,

也不会忧愁,

我爱在狂风雨中翱翔,

剪破一个巨浪又一个巨浪,

而且唱着歌儿,

用低音播唱爱情的小调。

但我的进行曲,

世间也没有那样昂扬。

风静了,

浪平了,

我在晴朗的高空,

细细地玩赏,

形形色色的大地,

沧沧茫茫的海洋。

这一首诗交织着诗人对台湾、对所爱的人的期望与热爱。也正是这首诗鼓舞了蔡瑞月的一生,也是她生命的写照。

沐浴在爱河中,舞台和人生彷佛构成了一首交响曲,她早年的理想正在逐步成为现实。可以说,结婚的这两年是蔡瑞月理想与事业交织的喷泉般的青春年华中最灿烂的日子。

二、凤凰再生 舞台放彩

然而,这种诗歌般的生活很快便蒙上了阴影,并由此而使蔡瑞月的事业和人生发生了极大的转折。也正因为如此,她的舞蹈生涯更为曲折坎坷,然终臻化境,大放异彩,犹如凤凰再生,更加辉煌。

也是在1949年的6月,雷石榆因一些人事纠纷,便应蔡瑞月的学生和香港大学之邀,欲离开台湾前往香港教学。但是没有料到,蔡瑞月的学生突然间在给他们的明信片中写道,如果回大陆,他们会受到重用。由于当时共产党已席卷大陆,国民党偏处台海一隅,国共两党正处于你死我活的政治敌对关系之中,因而雷石榆旋即被捕审讯。在经多方奔走营救之后,雷石榆被判驱逐出境。由于航船临时决定启程,蔡瑞月因孩子不在身边,只得只身赶至海边频频挥手,目送被囚的丈夫随船押走,心中却在默默祈祷,希望以后有机会再带孩子一同相见。

然而,祸不单行。蔡瑞月随后也受丈夫牵连而无辜被捕,囚入政治集中营达三年之久。在狱中,当局要求她跳舞演出,她才获准写信回家索要化妆品和演出服装,没想到家中寄来的东西里却夹写有她父亲名字的挽联。父亲临终仍不知道爱女的安危,心中不知道要有几多悲伤;而女儿不能为父亲送终,心中所充满的伤痛亦难以言状。为了中秋节劳军,她在狱中含泪编演《母亲的呼唤》和舞剧《嫦娥奔月》,出狱演出仅只两个小时,又被关回牢狱。后来,她被转移到一个专关政治犯名叫火烧岛的荒凉小岛,在那里还要被迫参加演出。父亲逝世,夫离子散,自己生死未明,常常还听到牢友的被严刑拷打后的惨叫,而同船归来的台湾精英有的则被以莫须有的罪名枪决,这是蔡瑞月生命中最黑暗的一页。

1953年,蔡瑞月终于获释出狱。她随即开班教学。但当时的政治环境不仅干扰她的教学,而且强迫她必须写日记报告行踪,而且有时还遭半夜抄家。浓重的阴云由此压了她三四十年,给她带来极大的精神迫害。连有人要告诉她有关她丈夫的消息,她都吓得不敢接听电话。而当时,社会风气也很保守,人们对男女跳双人舞,舞裙长短都有议论,政府对舞蹈事业也不予支持。整个的情景简直灰暗极了。

然而,舞蹈这棵常青树是蔡瑞月的精神支柱,她不能放弃,她要抗争,要用她的行动来重新开辟出舞蹈的一片新的天地。1953年,她决心再次创办舞蹈社。在租赁场地十年后,她自己承担经济风险,然后买屋,呕心沥血地建立了一个舞蹈剧场。蔡瑞月又重新站起来了。她的舞蹈技艺和造诣也日臻化境。极盛时期,她有学生三四百人,专业教师十人,伴奏教师两人,及分布在台湾各地的分校六所。舞蹈社还为美国和日本的儿童举办芭蕾舞蹈班,并教授在台湾的美国和日本人的太太学习舞蹈。

勤于演出和教学的蔡瑞月越来越有名气,声誉远播海外。1956年应邀带团到泰国演出,并亲为泰皇及皇后表演独舞。1960年,被礼聘担任东京舞踊学校 (Tokyo Dancing School) 之交换教授,且应邀在日本教学和参加日本东京新闻社主办的第22回艺术舞踊新作发表合同公演上特别客串演出。同时,由东宝艺能 (Sakakibara) 赞助在九段会馆举办《蔡瑞月舞踊公演》,神原归逸舞踊团 (Sakakibara Kiitsu Dance Company) 特别赞助演出。此外,日本现代舞界还主办了一个别开生面的《围着蔡瑞月之座谈会》。为此,她在日本马不停蹄地作教学、研究及各项演出达九个月之久。

1961年,台湾当局不允许她卖票演出。一次,有人佯称归台华侨,愿意赞助其演出,而怂恿其学生私下卖票,结果她被按全场满座的十倍课以罚款。当时有家长劝蔡瑞月取消演出,但她认为要为观众负责,边流泪边下令演出。过后,她奔走于名流和政要之间,整整惊吓三年,才度过险关。

所有这些并没有使蔡瑞月向命运低头,她忍辱负重,继续在舞蹈的天地中辛勤地耕耘。1961年,蔡瑞月被邀加盟东京国际舞蹈大会。1963年,应邀赴泰国作第二次演出。1968年至1973年,蔡瑞月的舞蹈社在台北国宾饭店天天演出30分钟的民族舞蹈节目,每周六也在电视台演出30分钟的芭蕾作品。1971年,蔡瑞月编舞,由其子雷大鹏领队前往越南演出。1983年,蔡瑞月获邀到韩国参加亚洲舞蹈会议,以62岁的高龄演出《麻姑献寿》。会上一致推举她为台湾分会之全权代表。

然而,有关方面对她的迫害并未停止,形形色色的阻挠,使她身心受到极大的摧残。1962年,美国道德重整会举办国际舞蹈大会,邀请蔡瑞月出席。但结果却是,台湾官方组织的的团体采用蔡瑞月的作品并利用她的学生到美国演出,但台湾政府却不准蔡瑞月个人随团前往,使她的精神备受伤害。1973年至1981年,蔡瑞月应流亡美国的中国音乐家马思聪之盛情委托编排大型舞剧,后被文化工作委员会政治介入,剥夺其演出的机会,花费了多年的心血付诸东流。一直到1983年,台湾的政治进入比较宽松的轨道之后,蔡瑞月才拿到良民证。

在漫长的舞蹈生涯中,蔡瑞月舞蹈社也和国际上的著名舞蹈文艺团体互相交流切磋,互相促进,共同提高。其中有日本的加藤嘉一(Katoh Yoshikazu)、加藤光惠(Katoh Mitzue)、神原归逸、神原正纯(Sakakibara Masazumi)、石井绿(Ishii Midori)、折田克子(Orita Katsuko),韩国的吴和真(Oh Hwa-jin)、郑寅芳,美国旧金山芭蕾舞团(San Francisco Ballet)、美国的金丽娜(Eleanor King)、莫斯·康宁汉(Merce Cunningham) 舞蹈团、卡而·巴瑞(Carl Paris)、威廉·卡特(William Carter)、隆尼·高登(Lonny Joseph Gorden)、卡伦·芭拉(Karen Barrar)、英国的塞西莉亚·凯莉(Cecilia Kerry)、澳洲的伊莉莎白·陶曼(Elizabeth Cameron Dalman)。这些活动进一步开拓了蔡瑞月的视野,使她的舞蹈技巧吸收了其他民族和文化的风格和内涵。

1983年,台湾文建会举办年代舞展,蔡瑞月重现了当年的舞蹈《赞歌》、《新建设》、《所罗门王的审判》的英姿,轰动异常。经过了一场场与各种各样的风雨搏斗后,蔡瑞月获得了累累满枝的金色硕果,成就了台湾一片舞蹈的新天地。然而,此时她却挥泪洒别了台湾这块她洒下无数汗水和眼泪的土地,移民到澳洲与儿子雷大鹏会合。

三、结缘澳洲 彩霞满天

生活的波折和事业的坎坷使蔡瑞月的内心世界更为斑斓,表现在艺术上就更为丰富多彩,这大概是命运对艺术家的补偿。早期,蔡瑞月学的是芭蕾舞和日本的现代舞。回到台湾,蔡瑞月编舞灵感犹如泉涌。她大都是因着某种情感、社会事件的冲击及圣经故事或传说的感动为起因来编舞。她曾以西方著名故事《灰姑娘》、《罗密欧与朱丽叶》及《埃及女王》来创作舞蹈,也采用台湾民俗如娶亲、迎妈祖等为题材来编舞。尤为可贵的是,她曾不辞劳苦,爬悬崖,入深山,采集原住民的题材动作来入舞,也学习中国古老戏曲中的舞蹈身段与武艺,更潜心专门学习泰国、印度、韩国、美国、西班牙的舞蹈。她从各方面汲取营养,因而她的舞蹈艺术领域十分宽阔。

1971年,蔡瑞月的舞蹈社接待了来自澳洲的国家现代舞蹈团 (Australian Dance Theatre)。而后,身兼该蹈舞团团长的澳洲现代舞蹈家伊莉莎白·陶曼在台湾开了个基本舞蹈课程,蔡瑞月的儿子雷大鹏去参加了这个课程。陶曼敬佩蔡瑞月的舞蹈艺术,也认为她教出来的儿子是一个蕴藏无限潜力的舞蹈家,因此返澳后,就来信邀请雷大鹏到澳洲加盟她创立的现代舞蹈团。当时雷大鹏是全澳第一个专业东方舞蹈艺术家。

两年之后,蔡瑞月也应陶曼女士的邀请访问了澳洲,并进行演出、授课和研究,历时达九个半月。蔡瑞月是第一个将中国舞蹈移植和传播于澳洲舞台的中国人。而实际上,早在1950年代,蔡瑞月的舞蹈团就和台湾国立艺术学校京剧科、台湾中华国乐会联袂演出,欢迎澳大利亚友好访问团 (Australian Goodwill Mission)。演出的节目有《贵妃醉酒》、《花巾舞》、《背弓追月》、《霓裳羽衣舞》等舞蹈。双方之间实际上早已经进行了文化和舞技上的交流。

1982年,蔡瑞月赴欧洲访问,并在意大利及巴黎凡尔赛音乐学院舞蹈系讲学并介绍中国舞蹈。在此期间,她得以与任教于意大利的陶曼女士及曾任巴黎歌剧院芭蕾舞团团长的俄国舞蹈大师赛吉·李法尔(Serge Lifar)等畅叙与交流。

移民澳洲与爱子雷大鹏会合之后,从1983年至1988年,蔡瑞月于雪梨和墨尔本教授舞蹈、并编排舞蹈节目,参与许多庆典活动,也指导当地的华人子弟在雪梨歌剧院演出《凤阳花鼓》、《天山恋》、《彩带》、《春灯》等创新民族舞蹈,雷大鹏也同时演出《秦王破阵乐》助阵。1989年后,蔡瑞月移居到布里斯本,仍持续舞蹈研究,并在奇葩林 (Kippa Ring) 社区、学校及教会和夏令营演出。

1990年,在澳洲的蔡瑞月与中国大陆已可以方便地来往了。于是便偕儿子、儿媳妇及两个孙子到中国大陆看望离别40年的丈夫雷石榆。她的丈夫雷石榆那时已79岁,从河北大学退休了,他从1952年起就在那里担任教授及现代与外国文学教研室主任。

雷石榆教授为这次会面写下了以下的诗句:

蓬莱恩爱两春秋,

先后无辜作楚囚,

隔别天涯四十载,

寒风侵染一霜头。

海峡万重险浪隔,

如磐风雨喜见收,

生离三代杜鹃血,

相聚今朝一泯愁。

1996年,雷石榆教授在中国大陆逝世,享年85岁。

1994年,蔡瑞月的中华舞蹈社因城市施工拟拆除,后经台湾艺术界发起“向蔡瑞月致敬”及“1994台北艺术运动”,引起了政府注意,最终答应将舞蹈社保留为舞蹈馆。同年,蔡瑞月获政府“薪传奖”。1999年8月18日,又通过立法,将舞蹈社列为“市定古迹”保存,以纪念蔡瑞月其人及为台湾舞蹈发展所作的贡献和努力的事迹。

1996年,在蔡瑞月及其子雷大鹏的促成下,澳洲国家现代舞蹈团创始团长陶曼女士于二十五年后,又一次偕同国际级舞蹈家组成澳洲舞蹈艺术家舞蹈团 (Australian Dance Artists) 到台湾演出现代舞《四代》,又进行了一次东西方现代文化舞蹈艺术交流。

1997年,澳洲昆士兰科技大学艺术学院举办该院舞蹈系与台湾左营高中舞蹈组之联合舞展。这是向蔡瑞月的舞蹈开拓与革新的生涯的致敬演出,同时举办蔡瑞月与李彩娥的座谈会。同年,台湾的一位导演黄玉珊完成了蔡瑞月生平记录片《海燕》,此片后来获得当年记录片首奖。同年底,蔡瑞月回返台湾,受到了盛大的欢迎。次年,台湾政府拨款完成并出版了《台湾舞蹈的先知─蔡瑞月口述历史》及《台湾舞蹈的月娘─蔡瑞月摄影集》两书及电子书籍《台湾的月娘─蔡瑞月》。

有鉴于蔡瑞月在舞蹈界的卓越贡献,以及她在融合东西方文化内涵和舞蹈技艺方面的成就与造诣,1998年,澳洲昆士兰理工大学授予蔡瑞月该学府最高荣誉─大学博士称号。

生活一次次来补偿蔡瑞月。台湾的许多人们,希望蔡瑞月回台。人们为她的遭遇感到不平。许多报刊杂志为她专访。原台北市长陈水扁在回答媒体问题时,说他印象极鲜明的文化人就是舞蹈文化中的蔡瑞月。台湾文学家魏子云这样来评论蔡瑞月:舞蹈荒漠的开疆拓土之先锋、多元舞蹈的舵手、深而广的影响者。人们以各种方式向这位台湾舞蹈事业的开拓者,世界性的艺术家,不屈不挠的台湾女性致敬。

蔡瑞月博士现居住在澳洲昆士兰州布里斯本的红崖市 (Redcliffe City) 一个安静的住宅。她虽已届高龄,但仍学画油画,创作版画,借多方探究灵感的源泉来营造另一层次的艺术境界,而主题还是舞蹈。她认为画中的舞蹈者,能跳得比生活中的更高。这表达了蔡瑞月对舞台的一往情深和对舞蹈事业的进一步的希望。蔡瑞月博士曾参加红崖艺术协会 (Redcliffe Art Society) 举办的全国性美术展览及参加在布里斯本市南岸公园举办的华伦娜节 (Warana Festival) 中的油画展,她的作品受到了观众的好评。

蔡瑞月虽然退休了,但她难以割舍她那心爱的舞台,仍然用其它的形式关注着这片她曾辛勤浇灌过的沃土和她所热爱的事业。她还经常返回台湾,叩访她梦回萦绕的用心血和汗水浇灌出来的那片舞蹈绿洲。1999年,她还应邀回去协助编排舞蹈,力求创新,同时整理和编辑早年创作的现代舞作品。

此时的蔡瑞月,犹如支撑着她生命和创作源泉的那出舞剧《我若是海燕》中的海燕,于风平浪静之后,仍然在细细地玩赏着形形色色的大地和沧沧茫茫的海洋……