抚仙湖的女儿

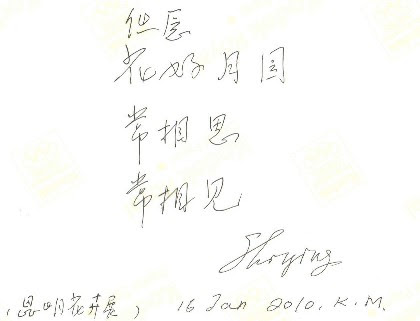

——追思义母张世英

杨 弘

义母张世英,昆明滇池大观楼,2005年

秋天的抚仙湖,本应天高气爽,风轻云淡,然在这一天,却罕见地下起了磅礴大雨。深蓝的湖水在风雨中激荡、悲鸣,恣意渲泄着心中的哀痛。2010年10月9日,我亲爱的世英妈妈,终于回归故里云南玉溪,安息于她一生系念的抚仙湖畔。

1931年10月27日,世英妈妈出生于云南玉溪一个书香世家。身为家中长女的她,不仅美丽可人,还十分聪明伶俐,为此,深得当时身为玉溪地区督学的外公喜爱,得以多次隨其出行,考察当地教育。外公张含峰,博学多才,受“五四”思潮的影响,思想很开明,鼓励女儿探寻进步思想。在如此家风熏染下,少年时的妈妈喜好读书写作,曾阅读了许多宣扬民主与自由思想的文艺作品,为她以后接受共产主义,投身革命,奠定了思想根基。同时,少时随外公考察当地教育的经历,也让妈妈开始明了教育之于个人、家庭、乃至国家和民族之重要性,使其矢志不渝,兢兢业业地为教育事业奉献其一生。

1947年3月,在家乡读完初中后,妈妈以优异成绩考入云南省立昆华女子师范学校。告别了美丽的抚仙湖,妈妈只身来到昆明。此时,正是云南学生运动蓬勃发展的时期。在校内共产党的地下工作者冯康和老师的推介下,妈妈阅读了一些如《李友才板话》、《吕梁英雄传》之类的进步书籍,她思想上对自由、民主有了更进一步的认识;而当时社会的黑暗,更使其对现实产生不满。在昆明,年仅十六岁的妈妈,以极大的热情,积极参与了当时的学生爱国进步运动,包括助学运动、人权保障运动等。由于其热情勇敢的表现,经冯康和老师介绍,妈妈加入了当时中共云南地下党的外围组织民主青年同盟。由此,妈妈开始走上了革命道路。

外公张含峰(右),1919年

外婆蒋增华

1948年5月,北平、上海学生发动了“反对美帝囯主义者扶植日本侵略势力复活”的“反美扶日”爱国运动,昆明学联积极响应,于同年6月发动全市三万大、中学生,举行声势浩大的示威游行和罢课活动。积极投身于这一运动的妈妈,当时被推选为昆华女师的总纠察,与许多进步学生一起坚守在云南大学。7月15日凌晨,当局派军警包围了集中在云南大学与南箐中学的学生,逮捕师生近千人,妈妈也未能幸免。此即云南史上著名的“七·一五爱国学生运动”。对于这段经历,妈妈曾回忆道:“那天,我们一个个从三楼下来,特务宪兵全身搜查,分别按黑名单禁闭在云大教室里。有的学生当日被释放了,有的被带到警备(司令)部。我与其它学校学生会负责的一些女同学一起,被捕关入伪二分局三楼上约一个月。敌人对我们分别进行审讯瓦解,我曾被提审两次。在审讯中我是很坚强的,没有出卖任何人和暴露任何关系,也没有暴露自己的面貌。我一直装小,用不懂什么事来掩盖自己。有一次,敌人曾企图收买我做其走狗,在学校收集情况。他们用金钱、地位、恐吓等手段,但我一概拒绝了。”审讯之后,妈妈与其他四百多名师生被关进“夏令营”受训两月有余。由于中共地下组织的奔走营救,最后当局以请保形式,释放了所有被捕师生。当时妈妈只有十七岁,这是她第一次经历生命威胁,第一次经历血与火的考验。妈妈表现出了机智、坚韧、以及对组织的忠诚。

“七·一五运动”后,妈妈离开了昆华女师,回到玉溪,在棋阳小学任教。时隔两年,再见抚仙湖时,妈妈已非当年只是朦胧地向往民主、自由的大家小姐,而是一名已经找到了自己的人生目标,拥有了自己的崇高理想之革命战士。她渴望着加入游击队,为建立一个全新的中国而战。

冬天的抚仙湖是深沉的、含蓄的。一池幽蓝的湖水,虽柔而刚,似无而有,为春季的喧腾,夏日的活泛积蓄着能量。妈妈也如抚仙湖一般,默默等待着,等待着冬去春来,等待着组织关系早日转下来,能与组织尽快恢复联系。大约过了半年时间,与妈妈同校任教的熊福美老师(共产党员,已牺牲)开始与她取得联系;半个月后,妈妈就接到另一负责人孔祥芬的通知,组织上决定转送她与郑翠英、徐惠芬等几位知识分子去游击队。

1949年7月,妈妈加入了滇桂黔边纵队,在滇中游击大队第一大队任民运宣教员。初到部队,常要爬山越岭,挨饿受冻,生活十分艰苦,但妈妈对此早有思想准备。部队一驻扎下来,她一边向当地民众进行宣传,一边担任文化教员,教部队战士们识字,以极大的热情想方设法完成任务。因表现积极、勇敢,能吃苦,以及在去年的学运中经受了严峻的考验,到部队一个月后,妈妈便由大队政委夏汉昌介绍入党,成为一名共产党员。

1949年9月,滇中游击队奉命改编,妈妈被编入中国人民解放军滇桂黔边纵队独立团三营七连,担任指导员。黎明之前最黑暗,此时也是云南国民党军队向解放区疯狂进攻的时期。当时妈妈所在的连队单独行动,远离司令部。据妈妈后来回忆:“我们负责峨山县反围剿,在大山头驻扎了一个星期。当时天气非常恶劣,大风大雨,极其艰苦。连上有一营长和副教导员与我,共同领导指挥部队。因部队人少,我也要参加站岗放哨……”

1950年时的义母张世英

反围剿任务完成后,部队调回整休。妈妈调去负责全营的文艺工作,任文艺组长,后来又做民运组长。在搞民运期间,1949年11月,妈妈所率领的部队在峨山沙漠区与土匪遭遇,被围困三天三夜。在敌众我寡、粮弹将罄的危急情况下,妈妈带领部队官兵,动员民众供给粮食,到战地前沿向战士做动员工作,鼓舞士气。没有卫生员和医生,妈妈就自己负起卫生员的工作,亲自抚慰和医治伤员,表现勇敢、果断、负责任。为此,在任务完成后的评功会上,妈妈被评为二等战斗英雄。

1950年1月,妈妈所在的滇中独立团进驻抚仙湖边的江川县城,进行接管工作。江川解放了,军民同庆,欢呼胜利,沉浸在翻身解放的喜悦中。然而,敌人并不甘心失败,他们多方派遣特务,煽动各地反动地霸势力,进行反革命武装暴乱,杀害革命群众和干部,妄图扼杀新生的人民政权。4月至5月间,滇中地区发生了多起地霸土匪反革命武装暴乱,其中在江川就发生了金绍云、王耀云两大股匪武装暴乱。他们烧杀抢掠,无恶不作,罪行滔天,不可一世。

当时部队刚整编入玉溪军分区,妈妈在三营担任民运干事兼组织干事,并被送到军分区干训班学习。面对如此严峻的局势,妈妈随即回营,马上与部队出发到各地剿匪。妈妈后来曾回忆道:“这时期玉溪地区匪情极严重,刚解放,国民党军四处暴动,匪特活动猖狂,有些解放区被占,很多干部战士被土匪杀害。我们部队人少,但仍主动配合各解放军部队进行剿匪。”据玉溪地区中共党史研究室史料记载,金绍云匪部从4月23日暴动,到9月8日在抚仙湖心的孤山岛覆灭,共在江川、华宁、通海、新平、玉溪等地,向县、区、乡人民政府进攻达十余次,疯狂杀害抓捕摧残干部,烧毁民房,强奸妇女,残杀无辜,抢劫公粮公物。这段时期,仅在玉溪地区牺牲的干部、战士和革命群众就有485人。面对凶残的敌人,妈妈不怕牺牲,不畏艰苦,坚强勇敢地战斗在第一线。由于妈妈表现出色,很快被提拔为营里的代理副教导员,在新平县的扬武区继续剿匪时,还兼任扬武区委副书记。此时,妈妈年仅十九岁。

1951年4月,剿匪工作已告一段落,妈妈被调回军分区机关,在司令部做秘书工作。在此前的剿匪战斗中,妈妈与玉溪军分区首任司令员黄建涵由相识到相爱,故在她调回机关后,经西南军区批准,于1951年6月与义父黄建涵结为连理。

义父义母结婚照,1951年

1952年9月,妈妈进入南京大学外文系学习俄语,义父则去了南京军事学院深造。妈妈与义父本是为革命而投笔从戎的书生,能有机会去大学学习,是他们梦寐以求的。这段时期,是他们一生中最幸福、也是最有创造力的时期。之所以这么说,是因为从1952年至1956年,妈妈和义父不仅学业优秀,在读大学的四年里,还生养了三个孩子。由此可见,妈妈的聪敏才智和坚强毅力非比寻常。

1952年赴南京前的照片

由于妈妈的出类拔萃,原本毕业时是分派她到北京外交部的,但妈妈不想远离义父。义父在南京军事学院毕业后,被任命为武汉空军副参谋长,妈妈便随之来到武汉,在外交部驻湖北办事处工作。

1952年南京大学学生证上的照片

妈妈少时受外公影响,对教育有较深的认识。她曾在昆明就读过女子师范学校,投奔游击队前还在家乡玉溪教过书。在妈妈的心底,一直有个愿望,希望能有机会重新回到课堂教书。因此,她主动请求调往高校工作。不久,妈妈如愿以偿去了华中师范学院外文系任教。孰料不久后的一九五七年反右运动,却让她蒙受了二十几年的不白之冤。作为教工支部书记,开始时妈妈还按照上级的指示鼓励大家大鸣大放,到后来却因为出身成份,被诬与家里划不清界限,再加上高校右派指标很多,把她也划进了右派之列。众所周知,这是那个时代的悲剧。当这股浪潮席卷而来之时,即便是如妈妈这样尚未成年即已投身革命者,也不能幸免。这一结果影响到了义父的前程。当时武汉军区给义父两个选择:一是继续留在部队,但必须离婚;一是转业到地方,婚姻可以维持保留。

1957年反右后,义父义母在庐山:乱云飞渡仍从容

义父于1938年參加革命,戎马一生,他是那么地热爱军队,但他不信一个十六、七岁就參加革命的人会反革命。义父义无反顾地选择了后者。为此,妈妈一直心怀感激,又深感歉疚。义父的抱负,妈妈的理想,就这样被人为地摧残了。

1958年10月25日,义父转业,离别武汉前,全家留影

从1957年到1979年右派平反,一个人最美丽的青春壮年就在一次次的政治运动中被磨砺着、蹉跎着。这段往事曾被许多人传为美谈,说义父是“不爱江山爱美人”。我曾问义父有否后悔过当年的决定,他非常肯定地告诉我,他从未为此后悔过。他说:“一个人要有良心和起码的是非观。我对得起良心,分得清是非,即使对自己无利,也无愧无悔。”好一个“无愧无悔”!正是在义父的这种信任、理解、支持和爱护下,妈妈才在之后的漫长岁月中,在没完没了的政治运动中,坚强地挺了过来。

反右之后。无愧无悔的义父义母:笑对人生

转业后,义父于1959年到江西工学院任副院长;妈妈也在接受完“改造”后,于1962年8月调转到江西工学院外文组当教师。1966年5月,妈妈又随义父调往当时的江西共产主义劳动大学总校(1983年改为江西农业大学) ,担任外文讲师。虽然历经坎坷,但妈妈的理想并未泯灭。她在养育五个儿女、照顾年幼的弟妹之时,还不断地充实自己,自学第二门外语英语,孜孜不倦地教书育人。我认识妈妈时,她已是大学英语讲师,可见她自学的英语已有相当水平。

1958年,义母与虹波在武汉

1979年,右派分子的政治结论获得平反,妈妈终于扬眉吐气,她以更大的热情全身心地投入到工作中。自1983年起,妈妈担任了高校的领导工作。1983年10月至1985年4月,她在江西教育学院任副院长、党委常委;1985年4月至1988年6月,担任江西工业大学副校长、党委常委。

1960年代,义母在江西工学院

妈妈与义父自1952年离开云南玉溪,赴南京读大学,直至1987年,他们相濡以沫,互相扶持,磕磕碰碰地在外乡走过了三十五年,然故乡的风物人情,抚仙湖的秀丽山水,却一直珍藏在妈妈的心底。记得1979年夏天,我与妈妈在庐山上的如琴湖边散步,她曾对我说:“你看这湖光山色很美是吗?在我的家乡玉溪有个抚仙湖,比这湖更大更美。这湖的湖水是绿色的,水色不清。而抚仙湖的湖水是碧蓝碧蓝的,水质清澈见底……”妈妈说这话时,眼里流露出对故乡、对抚仙湖十分思念和向往之情。

1971年,南昌,虹若姐入伍,全家留影纪念

1988年6月,妈妈调回云南昆明,在云南工学院(现在的昆明理工大学)任党委副书记,直至1993年离休。这次调动,使妈妈得以回到阔别多年的家乡工作,了却了她欲报答故乡养育之恩的心愿。

妈妈是个理想主义者。她的家教,她的理想,她的坚忍、以及她对教育事业的热爱,皆深受其父之影响。外公张含峰在民国时期曾为玉溪地区督学,他思想开明,同情革命,支持女儿参加革命。据妈妈家族的长辈说,外公曾用独轮车给共产党的队伍送过银元,刚解放时还担任过政协委员。但后来在肃反运动中,外公却莫名其妙地被清肃。妈妈曾为此感到非常困惑,为外公写信申诉。也因为此,妈妈被组织上认为与家里划不清界限,成为其在1957年被划为右派之一大罪状。

妈妈无比热爱教育事业。她认为,教育能使人获得知识和谋生的技能,能改变一个人,乃至一个家庭的命运。一个缺少教育的民族和国家,是很难获得真正意义上的强大。为此,她在顶着右派帽子的二十多年里,虽然蒙受极大的精神压力和种种不公正待遇,但没有自暴自弃,萎靡不振,而是积极地、认真从事教学和研究。“文革”前,她从事俄语基础课教授,由于她讲课深入浅出,引人入胜,深得学生欢迎和敬重。当时每年的高考评分,她都被聘为外语评分组组长。在疯狂的“文革”中,妈妈受到隔离,批斗等精神和肉体的摧残,她默默地承受了这一切,忍辱负重,不卑不亢,一如既往地坚持学习,克服了常人难以想象的困难,努力掌握了第二门外语——英语,此后她与张淑媛、陆世英一起合编了《英汉农业常用词典》,于1986年由江西科学技术出版社出版,弥补了此专业缺少英汉词典的空白。基于妈妈多年來的教研成就,1987年5月,她被江西高教委评为副教授。那年月,高级职称的评比,远较现在严格得多。妈妈曾担任过数间大学的领导,但她一生最喜欢别人对她的称呼是“张老师”。妈妈无愧于“人民教师”这个神圣的称号。

广袤浩淼的抚仙湖滋养了妈妈,也培育了其宽厚、包容、与博爱仁慈的胸怀。妈妈虽然历尽坎坷,饱受委屈,但仍对生活满怀热爱,对家人和亲友、同事和学生关怀备至。1995 年5月,我去昆明探望妈妈和义父时,妈妈已从领导岗位退下来,但仍十分关心学校的建设,关心教师员工与学生的福祉。她领我去参观学校新建的教学大楼和学生活动中心,并陪我去学生活动中心参加周末舞会,与学生们同乐。妈妈还很自豪地跟我提起,在1989年“六·四”风波期间,她如何设法保护云工的师生,使云工的师生无一人因此而受牵连。

2002年,义母赴美探亲,在加拿大温哥华乘坐豪华邮轮上留影

离休后的妈妈人离心不离,仍有心继续为国家培育人才。妈妈曾有意在家乡玉溪创办一所民办大学,连学校的名字都想好了,即以其著名同乡聂耳为名,称“聂耳大学”。妈妈还趁去美国探望小女儿虹波的机会,参观和考察了多所美国大、中、小学,希望能博採众长,将中西方的教育方式融会贯通,用于培养社会之适用人才。为此,妈妈曾写下许多心得,並为筹办学校多方奔走求助。遗憾的是,妈妈的这一愿望终因各种原因未能实现,是为妈妈人生一大憾事。

2003年,义母在美国访问宋氏姐妹所就读过的Wellsley学院留影

回想我与妈妈结缘的三十几年,我们一直聚少离多,再加上我近二十几年移居澳洲,与妈妈更是天各一方。然而,不管距离多远,我们都能保持联系;无论时隔多久,我们总能续上话题。至今,我还保存有妈妈多年来寄给我的书信和照片。揣着妈妈的鼓励、关爱和祝福,我在异国他乡耕耘着另一片人生。

2006年,义母访俄国,在普京办公厅前留影

2009年底,我收到妈妈的来信,说是渐觉老之将至,希望能见上一面。我与妈妈约好,在来年山茶花盛开的季节,我们在春城相聚。转过年去,山茶花开了,我却因故没能如约回国。当时我心想,妈妈年纪尚未到八十,她身为老干部,若身体情况欠佳,应能得到很好的医疗服务。再说,我已订好十月份回国的机票,与妈妈再过几个月见面也不迟。孰料,人算不如天算。九月份中秋节前,传来妈妈病重的消息,我当即去电问候。当时妈妈刚入住医院,准备做手术。她在电话里还安慰我,说她只是做个手术而已,不会有生命危险,要我别担心。因我当时负责的大型慈善筹款活动,即将于十月上旬举行,苦于分身无术,无法前往。我只能默默祈祷,希望妈妈吉人天相,能避过此劫。

2008年春节家中留影

2010年10月4日,国内传来妈妈因病辞世的噩耗。我闻讯如遭电击,全身只觉一阵阵地發麻,千般悔恨,万缕歉意,缠缠绕绕,盘结于心。我悔恨自己爽约,没能在约定的时间去看望妈妈;我歉疚让妈妈在等待中失望,最终难以如愿。后来听说,妈妈入院时,随身携带的物品中还有我寄给她的中秋节贺卡。我虽有负于妈妈,但妈妈对我的牵挂和关爱却丝毫未减。

数日后,虹波来电告知,他们已遵照妈妈的遗嘱,不发讣告,不搞告别仪式,只是将妈妈的骨灰送回她的故乡玉溪,让妈妈安息于她一生系念的抚仙湖畔。闻讯,我心下略感宽慰,因我深知妈妈对抚仙湖的感情。我想,这大概是妈妈最合适、也是最好的归宿地了。

千百年来,抚仙湖一直静静地躺在滇中高原上,层层叠叠的山峦环抱着一池碧蓝清澈的湖水,微风拂过,荡起一道道银色的涟漪。抚仙湖即有着湖泊的秀美,又有着大海的气魄,这也正是我亲爱的妈妈所拥有的独特品质。如今妈妈回到抚仙湖的怀抱,我想,抚仙湖定会因妈妈的回归而更加深邃含蓄,更加灵动美丽。

再见抚仙湖!再见妈妈 !

高原明珠——玉溪抚仙湖(从网上下载的图片)