来源: 吴文化博物馆

中国古代绘画史,所有开宗立派、流芳千古的名家无一例外皆是男性,也就难怪几乎无人能记起,中国的绘画据传起源于舜的妹妹画嫘,一位毋庸置疑的女性。甚至,明代沈颢在《画尘》中记载此事的评价称:“惜此神技,创自妇人。”也就是说,在极端大男子主义的视角下,他们认为绘画应是男人的专属,已经具有了绝对的话语权和成就,“发明专利”却在女人手里,受挫感实在不小。

(清)蒋峰仕女册,故宫博物院藏

(清)蒋峰仕女册,故宫博物院藏于是,女性画家在中国古代绘画史相对男性画家数量已是寥寥,再受限于种种束缚,成就上更是远远不及,然而即便如此,也不意味着女性在中国古代绘画史上皆是无名之辈。诚然,男性名家们的光环已极其耀眼,但就算是最渺小的星辰,也有自己的微光,即便阻碍重重,只要有机会,真正的才华与价值就会被彰显。当唐代女诗人鱼玄机写下“自恨罗衣掩诗句,举头空羡榜中名”时,女性的自我意识与创作欲望已真正觉醒。

赋诗作文、行书作画在当时虽不能让女性立身扬名甚至摆脱作为男性附庸的处境,但这让女性重新认识到了自身的价值与可能性——在三从四德、相夫教子的封建规范之外,女性不仅有别的事可以做,还可以借此表达情感,彰显意志,这并非男性的专属。像是元代著名女书画家管道升,虽然她能青史留名直接得益于赵孟頫之妻的身份,但就算脱离这重身份来看,她的笔墨依然精彩可观,足见女性的才情与努力,并非毫无意义。

(元)管道升《竹石轴》,台北故宫博物院藏

(元)管道升《竹石轴》,台北故宫博物院藏然而,几千年的束缚与封锁毕竟过于强大,留名已是不易,更不用说这之前还要能学画练画。女性画家有机会能学到的,也只能是功成名就的男性画家的经验,而相夫教子,操持家务之外有限的时间和活动空间,更是让她们难以增长见闻,独创技法。不过到了明代,女画家们的路却似乎比起前代开阔了不少,尤其是在资本主义萌芽、商业繁荣而极其富庶的江浙一带,聚集了全国最多的女性画家,其中的佼佼者活着的时候就因时人争相求购而芳名远播,比如仇英之女仇珠,还有文徵明玄孙女文俶。

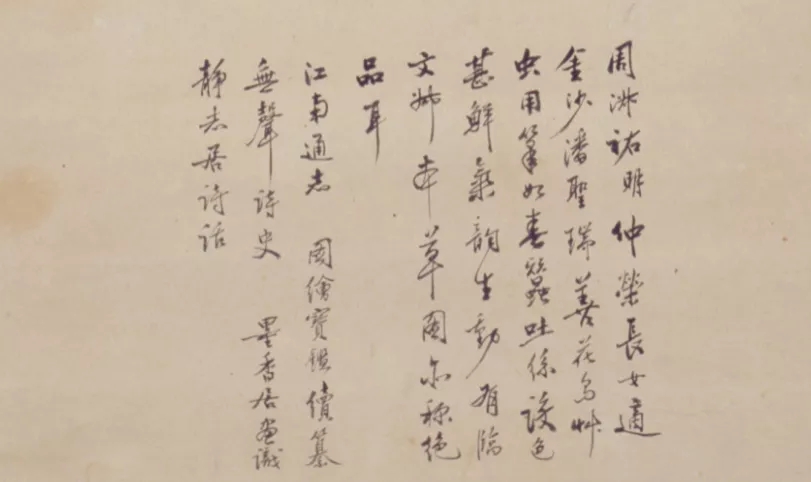

要说在当时全国最优秀的女画家是谁,那么不是仇珠,便是文俶,甚至文俶可能要稍胜一筹,清代张庚《国朝征画录》便称:“吴中闺秀工丹青者,三百年来推文俶为独绝云。”因为仇珠之父仇英就是文徵明的弟子,而文俶的丈夫与夫家,更非泛泛之辈。文俶的婆婆陆卿子出身苏州大族陆氏,著有《寒山卷草》《云卧阁稿》《考磐集》,是江南一带有名的才女,其父陆师道师从文徵明。文俶的丈夫赵均又再拜文俶之父文从简为师,进而与文俶成亲,可谓门当户对。

(明)文俶《美人蕉图》,美国弗利尔美术馆藏

(明)文俶《美人蕉图》,美国弗利尔美术馆藏赵家家学擅书法,也热衷金石古玩,陆卿子常与丈夫赵宧光用心经营,重振家业,攒下颇丰的财产,他们在苏州城郊支硎山附近修建了寒山别墅,因格调超凡而成为新兴名胜,后来也为乾隆皇帝所钟爱,尤其是其中的名胜“千尺雪”,让乾隆皇帝赞叹不已,回京后要在多处皇家园林中仿制。后来赵均与文俶成了寒山别墅的第二任主人,赵均继承家学,鉴赏金石造诣颇高,著有《寒山堂金石林时地考》,文俶在自己的表字端容之外,又有了寒山兰闺画史的雅号,她既擅画,也极有才学,夫妻二人隐居寒山,琴瑟和谐,堪称神仙眷侣。钱谦益将他们比作李清照赵明诚那样的伉俪。

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏不过,比起会为自己才华比不上李清照而苦恼的赵明诚,赵均乃至赵家对文俶的才华都是认可且支持的,甚至因为文俶“明诗习礼”,赵家上下都赞不绝口,对赵均说:“此吾之贤妇,而汝之逸妻也。寒山一片石,可以无恙矣。”文俶也是嫁入赵家后画作的名声才越传越广。虽有“女子无才便是德”一说,但到了明代,这样的观念也并非坚不可摧,特别是对文人士大夫而言,理想的伴侣除了三从四德,最好还要能有才华,这样的夫唱妇随,就不只是礼教需求,更是精神共鸣,情投意合。

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏叶绍袁就感慨自己与才女沈宜修的婚姻:“我之与君,伦则夫妇,契兼朋友,紫绡妆后,绿酒飞时,碧露凝香,黄云对卷,靡不玩新花于曲径,观落叶于低窗。”于是他仿照对文人士大夫的“三不朽”,也提出了女性的“三不朽”:“丈夫有三不朽,立德立功立言,而妇人亦有三焉,德也,才与色也,几昭昭乎鼎千古矣。”因此叶绍袁不仅欣赏妻子的才华,还鼓励她创作,在沈宜修去世后,他极度哀痛,也是出自爱才惜才的心态:“余之伤宛君,非以色也,然秀外惠中,盖亦雅人深致矣。”并将沈宜修的作品编纂成集以防失传。

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏虽说这样的观念,并不能彻底超脱出男性视角对女性施加的藩篱,但到底认同并鼓励女性发扬才情,于是培养才女逐渐在名门望族的家庭中被认可,客观上确实为女性拓宽了些许人生的空间。若是文人士大夫们无法从婚姻关系中的得到这方面的满足,那么他们流连青楼,也会对作陪的烟花女子提出同样的要求,因此青楼也会投其所好来培养,当时能成为名妓的也都是才色双全之辈。因此对于文俶的才华,赵均极为自豪:“余内子文俶,自其家待诏公累传以评鉴翰墨,研精缃素,世其家学。”

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏文俶出身的长州文氏一族是诸多士大夫家族中的佼佼者,家学渊源中有文徵明这样的宗师大家,族中子弟所能得到的教育自然不是他者轻易能企及的。文徵明的画风有粗有细,因此有“粗文”“细文”之别,文俶之父文从简在继承家学的基础上,自有一派清秀又不失苍健的风格,并直接影响了自己的儿女。

文俶的哥哥文柟也擅丹青,兄妹经常一起切磋画技,“山水一禀祖法”,从画风来看,文俶的画风更像文徵明的“细文”之貌。同时,她也学王蒙、倪瓒笔法,书法则推蔡邕,也极得其神。文从简十分珍爱这个聪慧的女儿,选中与自家交情颇为亲厚的赵家,也是对女儿的终身大事慎之又慎的结果。

(明)文俶《碧叶绣羽图轴》,上海博物馆藏

(明)文俶《碧叶绣羽图轴》,上海博物馆藏赵均也确实没让文从简失望,或许因为母亲与妻子皆是才华横溢的女性,他身为传统的文人士大夫,也对女性的才情报以善意。赵均倾注心血刊印的覆宋刊本《玉台新咏》,是诸多版本中影响最大的一版,其中就有收录诸如班婕妤、鲍令晖、刘令娴等女性作者的诗作,因有此书,她们的姓名与作品得以保存并流传。能为这样的书籍耗费精力,足见赵均的开明态度。于是文俶即便已嫁为人妇,依然有足够的时间和空间继续作画,寒山别墅悠然自在的隐居生活和舒适幽静的山水环境,也让文俶有充足的素材。

(明)唐寅《班姬团扇轴》,台北故宫博物院藏

(明)唐寅《班姬团扇轴》,台北故宫博物院藏闺阁画家不同于名妓画家,别说出门游历,就是见到外人的机会也极少,每日所能见的不过目之所及的一点花鸟虫鱼和草木山水,而文俶每日与寒山的山水草木相伴,又观察力敏锐,笔触也细致用心,“溪花汀草,不可名状者,皆能缀其生趣”,取景角度也高明,虽注重写生但也不执着于表现全貌,往往是选取最富表现力的一部分,形成“折枝花”般的效果。

(明)文俶《秋花蛱蝶图》,天津博物馆藏

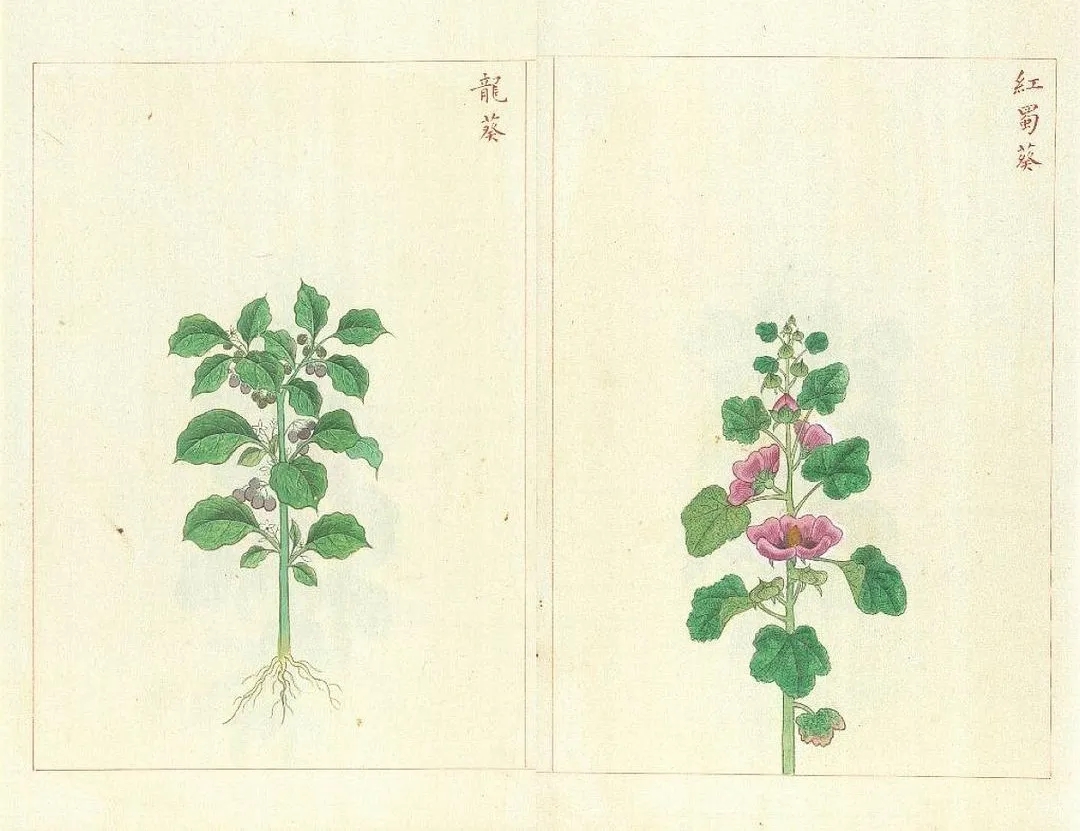

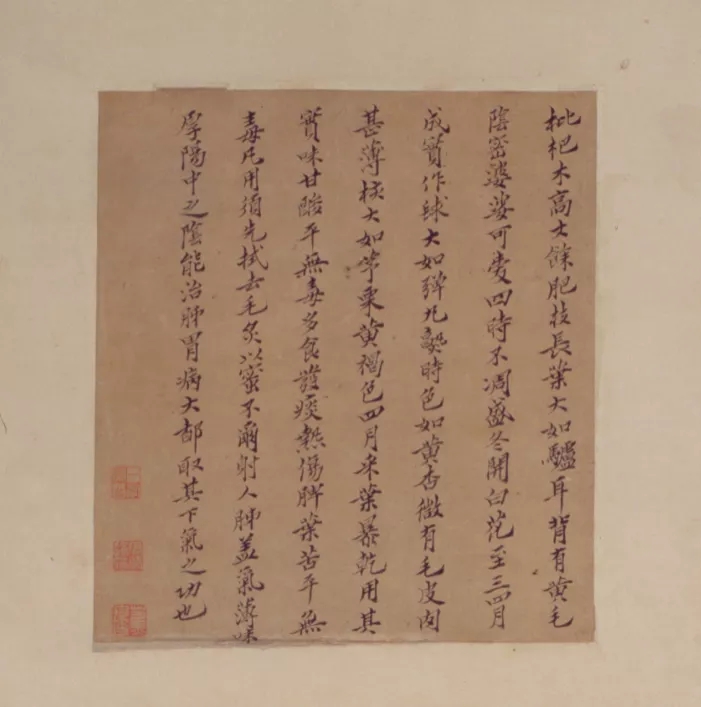

(明)文俶《秋花蛱蝶图》,天津博物馆藏一幅《秋花蛱蝶图》,捕捉的就是黑色蝴蝶飞向溪畔鲜花的一瞬,就连点缀的湖石也形似异花,别有新意;另一幅《萱石图》虽是相同的立意,但画面主体却是花身纤细的萱草,这里的湖石硕大粗重,更衬托出了萱草的纤柔,艳红的花朵也毫不显俗,淡雅自然,绿色的蝴蝶更有种“撞色”的惊艳效果;为了在创作上精益求精,她先用4年时间悉心描摹皇宫内府所藏的本草图千余种,然后写生寒山的花草,最终绘出长达27卷的《金石昆虫草木状》,含1316幅图,描绘了1070种本草植物,赵均作序,每幅图上的名称都是由文从简以红笔亲自标注而成。

(明)文俶《花蝶图》,台北故宫博物院藏

(明)文俶《花蝶图》,台北故宫博物院藏 (明)文俶《金石昆虫草木状》插图及红笔标注

(明)文俶《金石昆虫草木状》插图及红笔标注妻子的一手好画,让赵均爱不释手,不仅经常为文俶的作品题字,还不介意文俶的画名传出家外,具有一定的市场效应,以至于文俶名声之大,“远近购者填塞”,甚至文俶画扇时为防庸者涂抹作伪,会在扇子的两面都画上画,但也因此不可点染过重,反而让清新画风更加凸显。钱大昕有《题赵文俶水墨花鸟册》曰:“石上灵芝竹外梅,离奇疏瘦了无埃。天然一种烟霞秀,似带寒山面目来。”

虽然文俶的画远未到名家宗师的程度,但她在女性的细腻柔婉之外,光风霁月、淡雅天真之貌颇合文人画审美——“虽徐熙野逸,不是过也”,如此之高的赞誉和推崇,不仅求画者络绎不绝,各家名媛也争相求教,以成为文俶弟子为荣。文俶弟子中最优秀的是周淑祜与周淑禧姐妹,她们的画作也有“工画花鸟,在徐熙、黄荃间”的赞誉。毕竟在此时,绘画的自由既然来自男性的给予,那么标准自然也以男性文人推崇的文人画为准,就像有人评管道升的《山楼绣佛图》:“又似公孙大娘舞剑器,不类闺秀本色,奇矣!奇矣!”特定环境与背景的限制让她们必须遵守被施加的女性规范,但才情若想出众又必须跳出闺阁风范,依附于文人的审美来表达,就是如此矛盾的事实构成了彼时女性极其难得的展现才华的“自由”。

(清)周淑祜、周淑禧合画花果图屏,故宫博物院藏

所以,文俶的家世确实为她带来了极大的幸运,在这样的时代下,她达到了一位女性画家所能实现的最大可能性,同时她依然是一位标准的贤妻良母。在钱谦益为赵均写的墓志铭中,相当篇幅的笔墨都在记述文俶的优秀,不仅将她的画作拔高到了“点染写生,自出新意,画家以为本朝独绝”的高度,还认为她是在赵宧光去世后,支撑赵家生计的女强人,赵家日常开销“靡不出端容十指中,灵均不知其所由办也”,按这说法,要是没有文俶,赵均怕是都活不下去。

文俶爱画的萱草,有“宜男”之意,作为封建时代的家族媳妇,文俶也希望自己能生下男孩,但她与赵均只有一独女赵昭。即便如此,并不见赵均对文俶有任何芥蒂,赵昭也得到了极好的家族教育,她兼采母亲与祖母之长,汪珂玉《珊瑚网》赞曰:“诗与字不下其先陆卿子,至写生逼真其母氏文俶也。”然而文俶病逝时,年仅四十一岁,赵昭出嫁平湖马氏后,因种种变故,出家为尼,改名德隐。《珊瑚网》亦评之:“佳人命薄,自古为然矣。”若是文俶还在,定不会坐视爱女命运沦落至此,但赵昭也不负家学,非凡俗之辈,她性喜烟霞,也孝顺长辈,赵均文俶夫妻都去世后,她亲写二人事状,派嗣子托人写墓志铭。钱谦益在读过赵昭的文章后,盛赞:“有女而能传其父,其遂可谓之无子。”直到晚年白发婆娑之时,赵昭仍拄着拐杖回乡探视父老乡亲,以示不忘本。

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏

(明)文俶《花卉图册》,故宫博物院藏但对人生坎坷的赵昭来说,最牵挂珍视的还是与母亲文俶在寒山的时光。文俶教她如何观察寒山的花鸟草木,如何下笔着色,她牵住文俶的衣裙跟在身后,匣子上还有文俶亲绘的双鱼图案,那是何等无忧无虑的天伦之乐。

(ZT)