安德烈•马尔罗(André Malraux,1901—1976)。小说家,评论家,政治家。代表作《纸月亮》、1933年龚古尔文学奖获得者,法国前文化部部长。

马尔罗对尼克松说:你将会晤的毛泽东是一个命运奇特的人

http://m.wyzxwk.com/content.php?classid=21&id=404299

李克勤 2010-12-19 来源:乌有之乡

李克勤(jixuie)题记:美国前总统尼克松在回忆录里关于他的首次访华提到过一位法国哲学家马尔罗。这个人提供给尼克松的关于中国,尤其是关于毛泽东的信息,尼克松十分重视。毛泽东会见马尔罗是在1965年,这个时段也是颇有意味的,都值得我们认真思考。毛泽东和马尔罗的谈话明确讲了在国内的下个目标是反对修正主义。

访华前,尼克松特意请教法国著名作家、前文化部长马尔罗,希望获得更多更准确的毛泽东的印象。马尔罗坦诚地告诉尼克松,不要为政治信仰所迷惑,因为,中国人“首先信仰的是中国”,“中国人行动是它国内需要的反映”。在谈到毛泽东时,马尔罗说:“你将会晤的是一个命运奇特的人,他相信他正在演出自己一生中的最后一幕。……总统,你去中国跑一趟是值得的。”

《尼克松回忆录》这样记述他启程来中国的情形:“1972年2月17日10点35分,我们离开安德鲁斯空军基地,飞往北京。当飞机加速,离开地面时,我想到马尔罗(法国哲学家)讲的话。我们正在开始一次在哲学上争取有所发现的旅程,这个旅程正像很早以前在地理上发现新大陆的航行一样不可预卜,并且在某些方面一样危险。”

1957 年5 月30 日,毛主席会见法国前总理埃德加·富尔和夫人,主席一贯重视法国文化,法国是最早和新中国建交的西方大国

这个马尔罗,何许人也?

安德烈·马尔罗(AndrMalraux,1901~ 1976),4岁时父亲离家出走,他和母亲跟外祖母、姨妈住在邦迪的一家杂货店。马尔罗在《反回忆录》中说:“我认识的作家几乎都爱他们的童年,而我憎恨我的童年。”他天性能说会道,口若悬河,却从来不谈自己的出身家庭和早年生活,终其一生要人相信他生来就是个成年人。他知道人生要靠自己创造,可用大胆的行动,也可用动人的语言。

安德烈·马尔罗,小说家,评论家。他年轻时候曾经有过一段不为世人所知的神秘生活。他中学毕业后,进过“巴黎东方语言学院”。

安德烈·马尔罗穷其毕生精力,不懈地对人类、对艺术的变形、对感性、对思想的演变、对新的祟高的形式、对人类生活与没落了的过去文明之间的永恒关系进行思考。该系列论文试图发现并分析构建马尔罗艺术形式理论的基石及其动态思考过程。本人从马尔罗曲折、动荡的人生经历出发,顺着马尔罗对文学和艺术形式进行思考的逻辑线索分析并阐述他的艺术思考,挖掘出蕴含在其中的深邃而复杂的思想,探讨他所关注的文学和艺术的生命问题。

安德烈·马尔罗是社会活动家、介入政治的小说家和哲学家,也许更是个唯美主义者。从1926年起,他放弃了传统的人道主义观念,力图从艺术哲学的角度将人们引入到一个崭新的世界中。他不懈地透过人文作品的艺术形式来探索信仰的实质和含义,或者至少力图表现人类与命运进行抗争的强烈愿望。他以非常独特的充满文化哲学思辩并且有时还是抒情的方式,探索了人性中蕴涵的艺术财富,颂扬了那些能够战胜死亡并嬗变成永恒的各种形式的艺术创造,因为对马尔罗来说艺术即反命运。

1965 年8 月2 日,周恩来总理会见法国国务部长安德烈·马尔罗

1965年8月3日,毛泽东同刘少奇一起会见了法国总统戴高乐将军的特使国务部长安德烈·马尔罗。毛泽东和马尔罗交谈时讲了一番话,继续折射了毛泽东重上井冈山后这段战略思维的厚重痕迹。

马尔罗是法国第二次世界大战中著名的反法西斯老战士,也是一个中国通,早在中国大革命时期,他曾来中国进行过活动。他向毛泽东讲到参观延安后的一些感悟。

马尔罗:我认为在毛主席之前,没有任何人领导农民革命获得胜利。你们是如何启发农民这么勇敢的?

毛泽东:这问题很简单。我们同农民吃一样的饭,穿一样的衣,使战士们感到我们不是一个特殊阶层。我们调查农村阶级关系,没收地主阶级的土地,把土地分给农民。

马尔罗:主席是否认为重要的是土地改革?

毛泽东:土地改革、民主政治,此外还有一条,要打赢仗。如打不赢仗,谁听你的话?打败仗总是有的,但少打一点儿败仗,多打一点儿胜仗。

毛泽东特别强调了民主政治,意味深长。在谈到苏联的现状时,毛泽东主动联系到我们国家,谈到走马列主义道路和走修正主义道路的两重性。谈到中国存在修正主义广泛的社会基础。

马尔罗:我感到赫鲁晓夫和柯西金使人想到似乎不是过去所理想的苏联了。

毛泽东:他是代表一个阶层的利益,不是代表广大人民的利益。

马尔罗:他们甚至改变了政府行政管理方法。

毛泽东:苏联想走资本主义复辟的道路,对这一点,美国是很欢迎的,欧洲也是欢迎的,我们是不欢迎的。

马尔罗:难道主席真正认为他们想回到资本主义道路?

毛泽东:是的。

马尔罗:我认为他们在想办法远离共产主义,但他们要往哪里去?去找什么?连他们自己思想上也不清楚。

毛泽东:他们就是用这样一种糊里糊涂的方法迷惑群众,他们也有自己的经验。

……

毛泽东:党是可以变化的,普列汉诺夫和孟什维克过去都是马克思主义者,后来就反对列宁,反对布尔什维克,脱离了人民。现在是在布尔什维克内部发生了变化。中国也有两种前途,一种是坚决走马列主义道路,一种是走修正主义道路,我们有要走修正主义道路的社会阶层。我们采取了一些措施,避免走修正主义道路,但谁也不能担保,几十年后走什么道路。

马尔罗:现在中国修正主义阶层是否广泛存在?

毛泽东:相当广泛,人数不多,但有影响……

马尔罗:主席看,在反对修正主义方面,下一步的目标是什么?我指的在国内方面。

毛泽东:那就是反对修正主义,没有别的目标。我们反对贪污、盗窃、投机商人,反对修正主义的一切基础。不只是党外,党内也有。

从毛泽东和马尔罗的对话,可以看出两人谈得很投机,可以想象在马尔罗来华前,毛泽东肯定研究过马尔罗。目前还不知道老人家如何评价马尔罗的思想。

不过,我们进一步了解马尔罗的一些观点,也许对我们理解戴高乐派这位哲学家兼艺术理论家来华的意图,以及理解尼克松对这位法国人的重视的原因,进而对毛泽东、戴高乐、尼克松这三位20世纪中、法、美三国领导人的深入了解,进而理解当年的世界格局,都是不可或缺的。

安德烈·马尔罗的文学理念和他对艺术世界的长期思考都是对艺术创造的重新诠释,他给艺术形式赋予了新的含义。作为小说家和艺术批评家,安德烈·马尔罗十分成功地把艺术家的敏感性、其天生的表达能力与造型艺术紧密地、和谐地结合在一起。他在创作中非常重视使用那些表达色彩和形式的词汇。安德烈·马尔罗的小说充满了浪漫的传奇色彩,从他的作品中人们能够读出一个幻想的世界,一个用语言描绘出来的富有造型美的艺术世界,一个以异常沉重的目光关注人类状况的人道主义的世界。然而,艺术形式始终是马尔罗哲学文化视野中的主要内容。他对艺术的思考可以归纳为以下几点:

1、艺术世界表达的是个人对人类命运的超越,艺术应该面对恶魔般的虚无世界,自己创建一个价值世界,用以证明人更伟大,从这个意义上看,人能够战胜命运。艺术即反命运。

2、创造行为表现了人类对虚无和荒诞提出的质疑。正是人类创造的艺术作品延续了人类的声音,艺术使人类不朽。

3、20世纪艺术的根本思想在于寻求纯粹的形式,现代艺术是一种“诗意”的艺术,表达的是艺术家对世界独特的看法。

4、否定虚无,拒绝死亡,艺术必然引导人类超越自我,超越时限,走向永恒,而形式创造正是通往“绝对”的一枚硬币。

5、死亡使生命显得如此荒诞,使生命显得如此脆弱,没有意义。但是,人是这个世界上唯一具有理性思维能力的高等动物,因此人必须通过自身的创造性劳动赋予生命一个意义。

在马尔罗的作品中,无论是在小说还是在对艺术思考中,我们都能够看到文学和艺术的主题并不局限于家庭和个人背景,它扩大到了对整个人类命运的思考。它向人类的命运发问,对以人类的存在为基础的思维模式质疑。

毛泽东会见马尔罗是在1965年,这个时段也是颇有意味的,都值得我们认真思考。

历史就是这么有趣!

原文地址:

http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0B1A0BAF7DAD.html

http://www.like-qin.com/showart.asp?id=946

参考:毛泽东的弱国强外交[2010-10-02 08:12] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0AF443597DA5.html

http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0B16186C7DAD.html

http://www.like-qin.com/shownews.asp?id=737

毛泽东魅力征服世界:基辛格要带《毛选》回国 http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0663D8C67DAD.html

http://www.like-qin.com/shownews.asp?id=724

中国大飞机运十的研制[2010-10-04 14:56] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0AF5B575FDA5.html

轻蔑:图解毛泽东的目光5http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0A8172597DA5.html

毛泽东的霸气:人若犯我,我必犯人[2010-03-09 08:57] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0A8BFC6DFDA5.html

尼克松对志愿军过敏:毛泽东使美军成“纸老虎”的妙招续3http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0A954A717DAD.html

彻底打败日本鬼子是在抗美援朝时期[2010-08-16 16:37] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0ADC257A7DAD.html

http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0B185D827DAD.html

http://www.like-qin.com/showart.asp?id=942

http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0B1805CB7DAD.html

http://www.like-qin.com/showart.asp?id=941

毛泽东打得“联合国军”投新中国的票http://www.like-qin.com/showart.asp?id=762

毛泽东的气概:核潜艇,一万年也要搞出来![2010-07-31 09:56] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0AD4CCDBFDA5.html

毛泽东81岁指挥西沙海战[2010-04-02 13:35] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0A9677237DAD.html

【原创】 与国际接轨而不接鬼:毛泽东勇气文化续谈[2008-03-02 07:26] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A024DF8DAFDA5.html

毛泽东到底开放,还是不开放[2009-09-13 07:08] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A086EE091FDAD.html

毛泽东“穷”搞原子弹的“穷快活http://www.like-qin.com/showart.asp?id=789

毛泽东外交最基本的原则:讲中国…『推荐』http://www.like-qin.com/showart.asp?id=773

毛泽东:“这个庄则栋,比我们某些外交家还会办外交”http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A07F0A6BD7DAD.html

毛泽东推销新中国:旗帜鲜明,理直气壮[2009-06-16 07:57] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A073655BFFDA5.html

毛泽东的勇气文化:从邀帝国主义头子访华谈起[2008-02-24 08:30] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A023F11AB7DAD.html

【原创】 毛泽东强,还是不强? 李克勤(jixuie)[2008-01-08 10:19] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A025912047DA5.html

毛泽东厌恶“外国人放的屁都是香的”[2009-04-14 06:31] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A064A77B8FDA5.html

毛泽东:“为什么听外国人的?”[2009-02-28 15:57] http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A05A47F46FDAD.html

土企业家的土气与洋气http://jixuie.home.news.cn/blog/a/01010002E05A0AF85A267DAD.html

http://www.like-qin.com/showart.asp?id=910

欢迎交流:历史印证了毛泽东 - jixuie.home.news.cn

李克勤济学网 http://www.like-qin.com/

李克勤(jixuie)文集http://www.wyzxsx.com/ShowAuthor.asp?ChannelID=1&AuthorName=%C0%EE%BF%CB%C7%DA%A3%A8jixuie%A3%A9

尼克松:我如何策划了中国之行

20世纪最出人意外的外交新闻

1971年7月15日晚上7点半钟,我从加利福尼亚州伯班克城的一个电视广播室里向全国人民讲话。我只讲了三分半钟,但是我的话成了20世纪最出人意外的外交新闻之一。

我一开头说:“我要求占用今晚的电视时间,是为了宣布我们在争取世界持久和平的努力中有了重大的进展。”接着我念了一个公告,这个公告同时也正在北京发表。

周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理基辛格博士,于1971年7月9日至11日在北京进行了会谈。获悉,尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国,周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松总统于1972年5月以前的适当时间访问中国。尼克松总统愉快地接受了这一邀请。

中美两国领导人的会晤,是为了谋求两国关系的正常化,并就双方关心的问题交换意见。

在这简短的公告背后,有着两年多复杂、微妙和坚定的外交招呼和谈判。虽然我们能够保持近乎奇迹般的机密,其实对华采取主动是经过最公开的准备步骤的出人意料的历史事件之一。

我认为美国和共产党中国建立关系非常重要这一想法,是我在1967年为《外交季刊》写的文章中第一次提出的。我在就职演说中间接地提到了这一点,那时我说:“我们寻求一个开放的世界……在这个世界里,国家无论大小,它们的人民都不生活在愤怒的孤立状态之中。”不到两个星期以后,在 2月1日,我写了一个备忘录给基辛格,主张我们竭力鼓励政府探索同中国人改善关系的可能性。我还写道:“当然,这事要私下去做,绝不能由我们这方面公开到报刊上去。”1969年这一年,中国人没有理睬我们几次在低水平上发出的重要信号。到了1970年,我们才着手认真寻求开始对话的途径,看看能够产生什么结果。

对华主动行动的第一个认真的公开步骤是在1970年2月采取的,那时我向国会提出了第一个外交报告。关于中国问题的那一段是这样开始的:

中国人民是伟大的、富有生命力的人民,他们不应该继续孤立于国际大家庭之外……

指导我们同共产党中国关系的基本原则,是同指导我们对苏政策的原则相似的。美国的政策不大可能很快对中国的行为产生多少影响,更不用说对它的思想观点了。但是,我们采取力所能及的步骤来改善同北京的实际上的关系,这肯定是对我们有益的,同时也有利于亚洲和世界的和平与稳定。

北京的领导人清楚地了解这一报告措辞的意思。两天以后,中国驻华沙大使在同美国大使沃尔特·斯托塞尔的会谈中,引人注目地建议把他们到那时为止断断续续的、没有结果的会谈搬到北京去举行。他还暗示,他们将欢迎一位高级官员担任美国代表团团长。

1970年3月,国务院宣布放松对于去中国旅行的大部分官方的限制;4月,我们宣布进一步放宽贸易管制。

10月初,我接见了《时代》杂志的记者。我说:“如果说我在死以前有什么事情想做的话,那就是到中国去。如果我去不了,我要我的孩子们去。”

10月25日,巴基斯坦总统叶海亚·汗来看我,我利用这个机会建立了“叶海亚渠道”。我在1969年7月访问巴基斯坦会见他时,我们就笼统地讨论过这个想法。现在我告诉他,我们已经决定设法使我们的对华关系正常化,我要求他作为中介人提供助力。

叶海亚说:“我们当然要尽力帮忙的,不过你一定知道这将是何等困难。宿仇不容易成为新交。事情会进行得很慢,并且你要有遭受挫折的精神准备。 ”

第二天,罗马尼亚总统齐奥塞斯库来进行国事访问。1969年在布加勒斯特,我曾同他谈过需要有一种新的中美关系。在欢迎他的宴会上祝酒时,我作为美国总统第一次有意地用正式名称称呼共产党中国,即称其为中华人民共和国,虽然我的外交政策报告还称其为“共产党中国”。这是一个意味深长的外交信号。

罗马尼亚渠道

我在第二天同齐奥塞斯库会谈时说,即使不能达到同中国重新建立完全外交关系的最后理想,也可以进行高级私人代表的互访嘛。他答应把这个话转达给北京,这就是“罗马尼亚渠道”的开端。

事实上,后来情况的变化比我预料的要快得多。

12月 9日,周恩来要叶海亚总统传话说,欢迎我的代表到北京讨论台湾问题。周恩来最后以其特有的精辟口吻说了句俏皮话。他说:“过去我们通过不同的来源收到美国方面的口信,这次是第一次从一个首脑通过一个首脑给另一个首脑提出建议。”我们通过巴基斯坦大使阿加·希拉利答称,会谈不应限于讨论台湾问题,我们提议由中美双方代表在巴基斯坦会晤,商谈今后在北京举行高级会谈的可能性。

12月18日,美国作家埃德加·斯诺会见了他的老朋友毛泽东。毛告诉他,外交部正在考虑允许左中右各派政治色彩的美国人访问中国。斯诺问,会不会允许像尼克松这样一个代表“垄断资本家”的右派来。毛回答说我将受到欢迎,因为我是总统,中美之间的问题毕竟还得同我解决。毛说他将乐于同美国总统谈话,不论作为旅游者或者总统来都好。毛的这些话,我们在几天后就知道了。

1971年年初,罗马尼亚渠道活跃起来了。科尔内留·博格丹大使在拜会基辛格时带来消息说,齐奥塞斯库在我们的10月会谈以后,派他的副总理去了一趟北京,周恩来让他给我捎一封信,内容如下:

美国总统的信息不是新的。我们之间只有一个悬而未决的问题,这就是美国对台湾的占领。中华人民共和国真诚地试图谈判这个问题已经15年了。如果美国有解决这个问题的愿望和方案,中华人民共和国将准备在北京接待一位美国的特使。这个口信是经过毛主席和林彪审核的。

周恩来还说,鉴于我1969年访问过布加勒斯特,1970年访问过贝尔格莱德,我将在北京受到欢迎。

这封信使我们受到鼓舞。正如基辛格所指出的,语气温和,没有骂人,使人感到放心,并且不提越南这一点,表明北京不会把越战看作美中和解的不可逾越的障碍。

3月15日,国务院宣布取消对使用美国护照去中国大陆旅行的一切限制。4月6日,谁都没有料到出现了一个突破:美国驻东京大使馆报告说,在日本参加世界锦标赛的美国乒乓球队接到了去中华人民共和国的访问,以便进行几场表演赛的邀请。

这个消息使我又惊又喜。我从未料到对华的主动行动会以乒乓球队访问的形式得以实现。我们立即批准接受邀请,中国方面作出的响应是发给几名西方记者签证以采访球队的访问。

4月14日,我宣布结束已存在20年的对我们两国间贸易的禁令。我还下令采取一系列新的步骤,放宽对中华人民共和国的货币和航运管制。同一天在北京,周恩来亲自欢迎了我们的乒乓球运动员。

速度开始显著加快了。4月27日,希拉利大使前来白宫,带来了周恩来通过叶海亚总统捎来的另一个口信。在照例坚持台湾是恢复任何关系之前必须解决的主要和先决问题以后,口信接着说,中国人现在对于作为达成和解的直接会谈感兴趣,因此,“中国政府重申愿意在北京公开接待美国总统的一位特使(如基辛格先生),或者美国国务卿,甚或美国总统本人,以进行直接会晤和商谈”。

在若干重要的方面,这个口信所引起的问题同要解决的问题一样多。台湾仍然作为中心问题被提出来。而且,中国人谈到公开接待去北京的使者。我觉得,为了使这个主动行动能有成功的机会,必须完全保密,直到为总统的访问所作的最后安排达成协议为止。如果预先透露风声,保守的反对派就可能在国会里进行动员,破坏全部工作。

最合适的人选——基辛格

基辛格和我花了两三天时间考虑派谁去北京参加初步会谈。

我们一致认为,最合适的人选是戴维·布鲁斯,但我们很快把他排除了,因为他是我们在巴黎的谈判代表,中国人无疑会感到不满,反对我们派出一个和越南问题这样密切地联系在一起的人。我们也考虑了卡伯特·洛奇,但是他与越南问题甚至比布鲁斯牵涉得还要多。

“那么,比尔怎么样 ?”我问道,“如果我们派国务卿去,他们肯定会相信我们是认真的。”基辛格把他的眼珠朝天转动了一阵。我知道他不管怎么样总是会从个人原因出发反对罗杰斯的,不过在这个问题上他倒有政策方面的充足理由。对于初步会谈来说,国务卿的形象太高了。此外,他几乎没有办法秘密前往中国。

最后我说:“亨利,我想得你去才行。 ”

他反对说,他像罗杰斯一样目标太大。

我说:“我相信一个能够进出巴黎而不被人发现的人,也一定能够进出北京而不让人觉察。 ”

4月29日在我的记者招待会上,我又对正在进行的事情作了一个重要的暗示。但是,连十分密切注意和分析尼克松讲话的人也没有听出我要论证的是什么问题。

由于没有一个记者问到访华这个具体的可能性,我就自己问了自己。我在回答一个关于我们对华政策的一般问题之后说:“最后我想说一下——我知道这个问题即使现在不回答,也会有人提出来——我希望,并且事实上我希望在某个时候以某种身份——我不知道是什么身份——访问中国大陆。但是这只表明我的一个长期的愿望。我希望能帮助制定一项政策,使我们能同中国大陆发生新的关系。 ”

大约在同一个时候,报摊上出现了载有12月埃德加·斯诺和毛泽东谈话的《生活》杂志。现在,毛欢迎我去北京这一点已经公开了。

信号和口信往返进行了两年多的时间。我们曾通过叶海亚渠道和罗马尼亚渠道小心谨慎地行事。现在基辛格和我都认为,我们已经到了一个关键时刻,必须冒一点风险提出一个主要的建议,否则就可能退回到另一轮长期的试探和摸索阶段。我断定,迈出更大的步子和提议进行总统访问的时候已经到来。

因此,5月10日,基辛格召见希拉利大使,给了他一个通过叶海亚总统送致周恩来的口信。口信说,由于我重视两国关系正常化,我准备接受周的邀请去访问北京。我提议由基辛格在我访问之前秘密去北京安排日程并初步交换意见。

木已成舟。现在只有等待周的答复,别无他事可做了。倘若我们行动得过早,倘若我们所建立的基础还不够牢固,或者倘若我们过高估计了毛和周对付他们内部反对这样一次访问的人的能力,那么我们长期的谨慎努力就会前功尽弃。我可能甚至不得不准备陷入严重的国际窘境,如果中国人决定拒绝我的建议并加以公布的话。

二战结束以来最重要的信件

我们等待了将近两个星期,不知道在北京进行着怎样的决策过程。

到5月31日,我们通过希拉利大使收到叶海亚·汗总统的口信,内容是:

1.对上次口信反应很积极,非常令人鼓舞。

2.请告基辛格先生,会晤将在中国境内举行,行程由我们安排。

3.会谈级别将如你们所建议的那样。

4.口信全文将用安全方法传递。

两天以后的晚上,我们举行国宴欢迎尼加拉瓜总统索摩查。帕特和我同客人在蓝厅喝完咖啡以后,我到林肯起居室处理文件和阅读材料。不到五分钟后,基辛格进来了。他一定是跑着从西侧楼过来的,因为他上气不接下气。

他交给我两页打了字的纸,说:“这是刚由巴基斯坦用外交邮袋带来的。希拉利赶着送过来,他太激动了,交给我时手都在发抖。”我读信时,基辛格站在一旁,满脸堆笑。信里说:

周恩来总理认真研究了尼克松总统 1971年 4月 29日、5月 17日和 5月 22日的口信,并且十分愉快地向毛泽东主席报告尼克松总统准备接受他的建议访问北京,同中华人民共和国领导人进行直接会谈。毛泽东主席表示,他欢迎尼克松总统来访,并且期待着届时同总统阁下进行直接谈话,各方可自由提出自己关心的主要问题……

周恩来总理欢迎基辛格博士来华,作为美国代表先来同中国高级官员进行初步秘密会谈,为尼克松总统访问北京进行准备并作必要的安排。

我读完时基辛格说:“这是第二次世界大战结束以来美国总统所收到的最重要的信件。”

Eureka

我们安排基辛格在7月初飞往越南进行磋商,然后在回程时在巴基斯坦停留。他在那里将出现肚子痛的症状,需要卧床休息,谢绝报界采访。然后,在叶海亚总统的协助下,他将被送到一个机场,从那里,一架巴基斯坦喷气机将载他飞过高山进入中国。预定肚子痛的日期是7月9日到11日。事后基辛格将飞到圣克利门蒂向我汇报。

仿照另一个前往中国旅行而创造了历史的西方旅行家马可·波罗的名字,给基辛格的中国之行起个代号叫“波罗”。一切进行得很顺利。他在伊斯兰堡得病只引起采访他的记者们较小的注意。他们接受了这种说法,即他将至少卧床休息两天,于是他们开始安排自己的娱乐活动了。

由于需要绝对保密,并且北京和华盛顿之间又缺乏直接通信的设备,我知道基辛格在中国期间我们将得不到他的消息。即使在他回到巴基斯坦之后,也需要保守秘密,因此在基辛格出发前,我们就商定采用一个电码单词 Eureka(我已经发现了),如果他完成使命,安排好了总统的访问,就用这个词来表示。

虽然我相信中国人和我们一样乐于看到我的访问能够实现,我并不低估台湾地区和越南给我们双方可能提出的难题,我竭力告诫自己不要心存侥幸,产生奢望。

7月 11日,知道我们的电码单词的黑格打电话告诉我说,基辛格已经发来了电报。

我问:“电报说什么 ?”

他回答说:“Eureka.”

基辛格关于他在中国期间的一段描述是引人入胜的。中国人同意了我们为我的访问作出安排和预定日程的几乎每一项建议。初步会谈谈到了我们两国间的全部争论焦点的问题。他发现中国人是坚韧的、理想主义的、狂热的、专心致志的、卓越的,他们并非轻松愉快地意识到安排头号资本主义敌人来访所牵涉到的理论上的矛盾。基辛格说:“这些人有一些苦恼。 ”

使基辛格印象最深的是周恩来。他们在一起会谈和闲聊,相处了17个小时。基辛格发现“他对哲学的泛论、历史的分析、策略的试探和轻快的巧辩无不应对自如。他对事实的掌握,特别是对美国情况的了解,十分惊人”。谈话中周问到我在堪萨斯城的演说,基辛格只得承认他只看过新闻报道。第二天进早餐时,基辛格发现桌子上放着一份我的演说,上面有周画的横道和中国字的旁注,还有一张便条,请他阅后退还,因为这是周唯一的一份。

7月15日,我在电视上宣布我将去北京。最初的反应绝大多数是非常积极的。马克斯·勒纳写道:“意料不到的政治活动通过惊异之门直达希望的王国。 ”

有些评论家附和党派色彩较浓的民主党人,在赞扬声中夹进猜测,说我是出于党派斗争的动机。然而,大部分严肃的批评,如我所预料的那样,来自保守派。加利福尼亚州众议员约翰·施米茨指责我接受邀请是“向国际共产主义投降”。乔治·华莱士没有真正谴责我的访问,但是他警告我不要向中共“乞讨、哀求和卑躬屈节”。他对记者们说,他疑心这次访问实际是一种牵制性的策略,目的在于转移人们的视线,使他们不去想“通货膨胀和猪排涨价”。

10月20日基辛格又去北京执行第二次波罗行动。这次他为时六天的旅行是公开宣布了的,目的是为我同中国领导人举行会谈的议程作准备,并起草在我访问结束时将发表的公报的基本文字。

对这些长时间的、有时是困难的会谈,基辛格总结说,中国人愿意指望历史潮流的推动而不是一份公报的具体措辞来追求他们的目的。他写道:“他们将继续坚持自己的立场,但是他们基本上接受了我们的论点,即认为我们往往是做的比说的多,并认为进程必须是逐步的,有些问题必须留待逐渐产生的压力去解决。由于他们过去公开提出过要求,并且在他们自己的营垒里有过持不同意见的人,这种做法使他们在国内和国外要冒很大风险。 ”

基辛格报告说,在会谈快结束时,周特别指出,如果我这届政府不再执政,他们可能碰到很大的麻烦。

“你的手伸过世界最辽阔的海洋来和我握手”

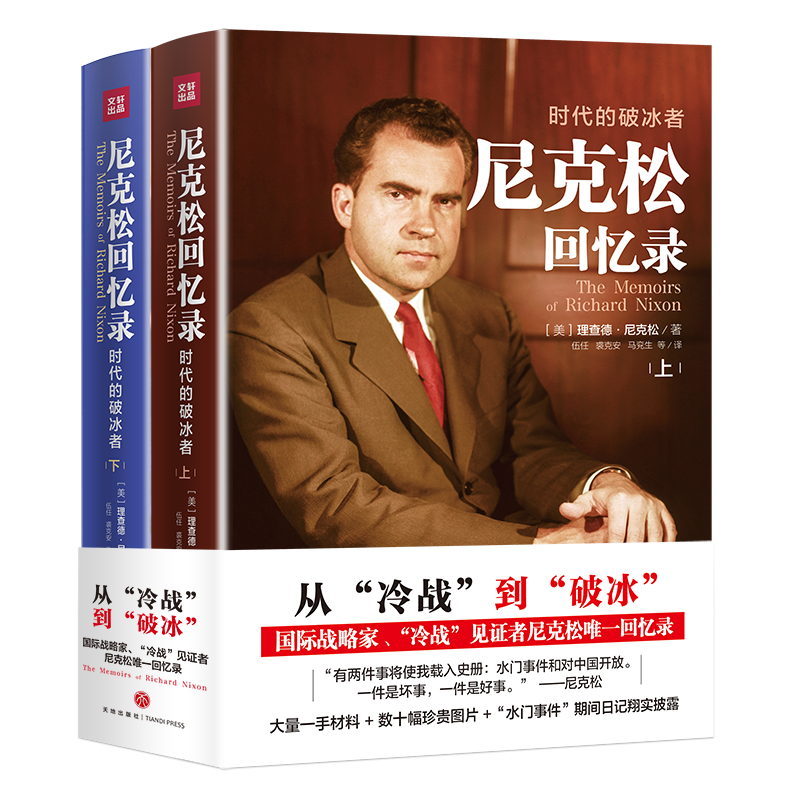

在动身去中国的几天以前,我邀请法国大作家和哲学家安德烈·马尔罗到白宫来做客。

马尔罗在20世纪30年代就在中国认识了毛泽东和周恩来,并从那时以来断断续续地和他们保持着联系。他在《反回忆录》中关于中国领导人的描写,是我在为访华进行准备时所读的最有价值和最有趣味的读物之一。

马尔罗那时已70岁。岁月并没有减弱他思想的光辉或他言词的敏捷。他讲的优美法语即使经过国务院译员的过滤,也是精辟而独特的。

我请马尔罗讲讲他对毛的印象。他说:“五年前,毛担心一件事:美国人或者苏联人用十颗原子弹就可以破坏中国的工业中心,使中国倒退50年,而在此期间他自己会死去。他对我说:‘当我有六颗原子弹时,就没有人能够轰炸我的城市了。’”马尔罗说他不懂毛说这番话的意思。“毛接着说:‘美国人永远不会对我们扔原子弹。’这话我也不懂,不过我给你复述一下,因为一个人不懂的话才往往是最重要的话。我没有就此向毛再提出什么问题,因为人们总是不向毛提很多问题的。”

马尔罗滔滔不绝地讲了许多话和他的想法。

在喝咖啡时,马尔罗对我说:“你即将尝试本世纪最重大的事业之一。我想到 16世纪的那些探险家,他们出去寻找一个具体的目的地,但往往发现了一个截然不同的地方。总统先生,你要做的事情很可能得到出乎意料的完全不同的结果。 ”

那天夜晚会见结束时,我送马尔罗上车。当我们站在北廊台阶上时,他转过身来对我说:“我不是戴高乐,但我知道要是戴高乐在这里他会说些什么。他会说:‘所有理解你正在着手进行的事业的人都向你致敬 !’”

1972年2月 17日 10点 35分,我们离开安德鲁斯空军基地,飞往北京。当飞机加速、离开地面时,我想到马尔罗讲的话。我们正在开始一次在哲学上争取有所发现的旅程,这个旅程正像很早以前在地理上发现新大陆的航行一样不可预卜,并且在某些方面一样危险。

我们在上海作短暂停留,让中国外交部官员和一位中国领航员登上飞机。一个半小时以后,我们准备在北京降落。我从舷窗向外眺望。时值冬季,田野是一片灰黄。小村镇就像我看过的图画里中世纪的村镇一样。

我们的飞机平稳着陆,几分钟后停在候机楼前。门开了,帕特和我走了出去。

周恩来站在舷梯脚前,在寒风中不戴帽子,厚厚的大衣也掩盖不住他的瘦弱。我们下梯走到快一半时他开始鼓掌。我略停一下,也按中国的习惯鼓掌相报。

我知道,1954年在日内瓦会议时福斯特·杜勒斯拒绝同周握手,使他深受侮辱。因此,我走完梯级时一边决心伸出我的手,一边向他走去。当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。

仪仗队是我看到过的最出色的一个。他们个子高大、健壮,穿得笔挺。当我沿着长长的列队走去时,每个士兵在我经过时慢慢地转动他的头,在密集的行列中产生一种几乎使人认为行动受催眠影响的感觉。

周和我同乘一辆挂着帘子的轿车进城。在我们离开机场时,他说:“你的手伸过世界最辽阔的海洋来和我握手——25年没有交往了啊。”

尼克松回忆访华(一):到中国去,是我长期的愿望

1971年7月15日晚上7点半钟,我从加利福尼亚州伯班克城的一个电视广播室里向全国人民讲话。我只讲了三分半钟,但是我的话成了20世纪最出人意外的外交新闻之一。

我一开头说:“我要求占用今晚的电视时间,是为了宣布我们在争取世界持久和平的努力中有了重大的进展。”接着我念了一个公告,这个公告同时也正在北京发表。

周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理基辛格博士,于1971年7月9日至11日在北京进行了会谈。获悉,尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国,周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松总统于1972年5月以前的适当时间访问中国。尼克松总统愉快地接受了这一邀请。

中美两国领导人的会晤,是为了谋求两国关系的正常化,并就双方关心的问题交换意见。

在这简短的公告背后,有着两年多复杂、微妙和坚定的外交招呼和谈判。虽然我们能够保持近乎奇迹般的机密,其实对华采取主动是经过最公开的准备步骤的出人意料的历史事件之一。

我认为美国和共产党中国建立关系非常重要这一想法,是我在1967年为《外交季刊》写的文章中第一次提出的。我在就职演说中间接地提到了这一点,那时我说:“我们寻求一个开放的世界……在这个世界里,国家无论大小,它们的人民都不生活在愤怒的孤立状态之中。”不到两个星期以后,在2月1日,我写了一个备忘录给基辛格,主张我们竭力鼓励政府探索同中国人改善关系的可能性。我还写道:“当然,这事要私下去做,绝不能由我们这方面公开到报刊上去。 ”1969年这一年,中国人没有理睬我们几次在低水平上发出的重要信号。到了1970年,我们才着手认真寻求开始对话的途径,看看能够产生什么结果。

对华主动行动的第一个认真的公开步骤是在1970年2月采取的,那时我向国会提出了第一个外交报告。关于中国问题的那一段是这样开始的:

中国人民是伟大的、富有生命力的人民,他们不应该继续孤立于国际大家庭之外……

指导我们同共产党中国关系的基本原则,是同指导我们对苏政策的原则相似的。美国的政策不大可能很快对中国的行为产生多少影响,更不用说对它的思想观点了。但是,我们采取力所能及的步骤来改善同北京的实际上的关系,这肯定是对我们有益的,同时也有利于亚洲和世界的和平与稳定。

北京的领导人清楚地了解这一报告措辞的意思。两天以后,中国驻华沙大使在同美国大使沃尔特·斯托塞尔的会谈中,引人注目地建议把他们到那时为止断断续续的、没有结果的会谈搬到北京去举行。他还暗示,他们将欢迎一位高级官员担任美国代表团团长。

1970年 3月,国务院宣布放松对于去共产党中国旅行的大部分官方的限制; 4月,我们宣布进一步放宽贸易管制。

把华沙会谈搬往北京的建议在 5月遭到了挫折,那时中国人为抗议我们对柬埔寨的军事行动而取消了一次原定举行的会谈。有几个星期,看来同中国的对话倡议似乎告吹了。但倡议的基本原则是以对双方互相有利这一明确的估计为基础的,因此,在几个月后中国人表示愿意重新开始我们的外交小步舞时,我并不感到奇怪。 7月,他们释放了美国天主教主教詹姆士·爱德华·华理柱,这位主教是在 1958年被捕的,已经被关了12年。

10月初,我接见了《时代》杂志的记者。我说:“如果说我在死以前有什么事情想做的话,那就是到中国去。如果我去不了,我要我的孩子们去。 ”

10月25日,巴基斯坦总统叶海亚·汗来看我,我利用这个机会建立了“叶海亚渠道”。我在1969年7月访问巴基斯坦会见他时,我们就笼统地讨论过这个想法。现在我告诉他,我们已经决定设法使我们的对华关系正常化,我要求他作为中介人提供助力。

叶海亚说:“我们当然要尽力帮忙的,不过你一定知道这将是何等困难。宿仇不容易成为新交。事情会进行得很慢,并且你要有遭受挫折的精神准备。 ”

第二天,罗马尼亚总统齐奥塞斯库来进行国事访问。 1969年在布加勒斯特,我曾同他谈过需要有一种新的中美关系。在欢迎他的宴会上祝酒时,我作为美国总统第一次有意地用正式名称称呼共产党中国,即称其为中华人民共和国,虽然我的外交政策报告还称其为“共产党中国”。这是一个意味深长的外交信号。

我在第二天同齐奥塞斯库会谈时说,即使不能达到同中国重新建立完全外交关系的最后理想,也可以进行高级私人代表的互访嘛。他答应把这个话转达给北京,这就是“罗马尼亚渠道”的开端。

一个月后,在 11月 22日,我口授了一个给基辛格的备忘录:

我想请你在很机密的基础上,让你的助理人员起草一份研究材料,建议我们在联合国接纳赤色中国的问题上将采取什么方针——不要告诉任何可能会泄密的人。我认为,在我们没有足够的票数阻挡他们入场的情况下,接纳的时刻比我们预料的要来得快。

我们确实需要解决的问题是,我们怎样才能逐步确定一个立场,使我们能够保持对台湾的义务,而又不致遭到赞成接纳赤色中国的人的抨击。

这个问题的研究不必匆忙着手,不过两三个月后我要看看你们能拿出什么办法。

事实上,后来情况的变化比我预料的要快得多。

12月9日,周恩来要叶海亚总统传话说,欢迎我的代表到北京讨论台湾问题。周恩来最后以其特有的精辟口吻说了句俏皮话。他说:“过去我们通过不同的来源收到美国方面的口信,这次是第一次从一个首脑通过一个首脑给另一个首脑提出建议。”我们通过巴基斯坦大使阿加·希拉利答称,会谈不应限于讨论台湾问题,我们提议由中美双方代表在巴基斯坦会晤,商谈今后在北京举行高级会谈的可能性。

12月18日,美国作家埃德加·斯诺会见了他的老朋友毛泽东。毛告诉他,外交部正在考虑允许左中右各派政治色彩的美国人访问中国。斯诺问,会不会允许像尼克松这样一个代表“垄断资本家”的右派来。毛回答说我将受到欢迎,因为我是总统,中美之间的问题毕竟还得同我解决。毛说他将乐于同美国总统谈话,不论作为旅游者或者总统来都好。毛的这些话,我们在几天后就知道了。

1971年年初,罗马尼亚渠道活跃起来了。科尔内留·博格丹大使在拜会基辛格时带来消息说,齐奥塞斯库在我们的10月会谈以后,派他的副总理去了一趟北京,周恩来让他给我捎一封信,内容如下:

美国总统的信息不是新的。我们之间只有一个悬而未决的问题,这就是美国对台湾的占领。中华人民共和国真诚地试图谈判这个问题已经 15年了。如果美国有解决这个问题的愿望和方案,中华人民共和国将准备在北京接待一位美国的特使。

周恩来还说,鉴于我1969年访问过布加勒斯特, 1970年访问过贝尔格莱德,我将在北京受到欢迎。

这封信使我们受到鼓舞。正如基辛格所指出的,语气温和,没有骂人,使人感到放心,并且不提越南这一点,表明北京不会把越战看作美中和解的不可逾越的障碍。

我尽力使 1971年年初的蓝山军事行动不致掐掉这个关系的萌芽,像前一年对柬埔寨的军事行动大有可能造成这种结果那样。我在 2月 17日的记者招待会上强调指出,我们在老挝的干预不应被解释为威胁中国。在北京,官方报纸《人民日报》激烈地驳斥我的说法:“美帝国主义把侵略的战火扩大到中国的大门之外,是对中国的严重威胁……尼克松凶相毕露,气焰真是嚣张到了极点。 ”

在这篇措辞激烈的文章发表后五天,我在1971年2月25日向国会提出了我的第二个外交政策报告。这次报告有一节涉及中华人民共和国,谈到了我们两国间发展关系的可能性,并且反映了联合国最终会接纳北京的前景。这一节最后说:

在今后这一年里,我要仔细研究我们能采取什么进一步的步骤,以创造中美人民之间扩大交往的机会,并且怎样消除妨害这些机会实现的不必要的障碍。我们希望对方也这样做,但如果对方不这样做,我们也不惧怕。

然而,我们对前景应采取完全现实主义的态度。中华人民共和国向它的人民和全世界表明,它决心继续把我们说成魔鬼。我们为证明自己不是魔鬼而作的一些努力,没有减弱北京对我们的敌视态度……只要北京继续坚持敌视态度,我们单方面就没有什么办法来改善关系。凡是我们能够做到的,我们一定去做。

3月15日,国务院宣布取消对使用美国护照去中国大陆旅行的一切限制。 4月6日,谁都没有料到出现了一个突破:美国驻东京大使馆报告说,在日本参加世界锦标赛的美国乒乓球队接到了去中华人民共和国的访问,以便进行几场表演赛的邀请。

这个消息使我又惊又喜。我从未料到对华的主动行动会以乒乓球队访问的形式得以实现。我们立即批准接受邀请,中国方面作出的响应是发给几名西方记者签证以采访球队的访问。

4月14日,我宣布结束已存在 20年的对我们两国间贸易的禁令。我还下令采取一系列新的步骤,放宽对中华人民共和国的货币和航运管制。同一天在北京,周恩来亲自欢迎了我们的乒乓球运动员。

几天以后,当我在华盛顿对美国报纸主编协会的年会演说时,有人问到最近有关中华人民共和国的这些事件意义何在。我答道,我们正在看到一个预定的政策进程开始产生效果。我说,如果编辑们寻求最新的头条新闻,我势必要使他们失望,而新关系的性质本身也使这种新闻不可能出现。最后我讲了一番话,我相信当时的许多听众都以为这不过是个人的题外之言,实际上则是直接的暗示。

我说:“那天复活节星期天,我的两个女儿特里西娅和朱莉都在——特里西娅同埃德·考克斯在一起——据我了解他们俩今年 6月就要结婚——还有朱莉和戴维·艾森豪威尔。

“谈话讲到旅行的事,当然还谈到蜜月旅行等。他们问我,你想到哪里去 ?你认为我们应该到哪里去旅行 ?

“于是我把身子靠到椅背上,想了一会,然后说:‘应该去的地方是亚洲。我希望你们在一生中某个时候,最好是早些而不是晚些,能够到中国去,去看看那里的大城市、那里的人民、那里的一切。 ’

“我希望他们能去。其实是我希望自己有朝一日能够去。我在职的时候能否做到,我没有把握。我不想预测外交上的这两个问题。谈承认问题,时机还没有成熟。谈改变我们对联合国的政策,时机也还没有成熟。 ”

这时候,突然有人出来就对华外交工作信口开河,大放厥词,此人就是特德·阿格纽。他到弗吉尼亚州威廉斯堡去参加共和党州长会议,半夜以后他在旅馆房间里和一批记者进行了长谈,谈话之间他对记者说,新闻界对乒乓球队访问北京作了赞许的报道,这是帮助中共政府获得一次宣传上的胜利。他指出,有些记者对于北京居民的满足而丰富的生活发回了几乎是歌颂的描写。

阿格纽在最近的一次国家安全委员会会议上关于我们在贸易和签证问题上对中共作出的姿态表示保留意见。但是我从没有料到他会同记者讨论他的怀疑。我叫霍尔德曼传话给阿格纽,叫他不要再谈这个题目。

速度开始显著加快了。 4月 27日,希拉利大使前来白宫,带来了周恩来通过叶海亚总统捎来的另一个口信。在照例坚持台湾是恢复任何关系之前必须解决的主要和先决问题以后,口信接着说,中国人现在对于作为达成和解的直接会谈感兴趣,因此,“中国政府重申愿意在北京公开接待美国总统的一位特使(如基辛格先生),或者美国国务卿,甚或美国总统本人,以进行直接会晤和商谈”。

在若干重要的方面,这个口信所引起的问题同要解决的问题一样多。台湾仍然作为中心问题被提出来。而且,中国人谈到公开接待去北京的使者。我觉得,为了使这个主动行动能有成功的机会,必须完全保密,直到为总统的访问所作的最后安排达成协议为止。如果预先透露风声,保守的反对派就可能在国会里进行动员,破坏全部工作。

基辛格和我花了两三天时间考虑派谁去北京参加初步会谈。

我们一致认为,最合适的人选是戴维·布鲁斯,但我们很快把他排除了,因为他是我们在巴黎的谈判代表,中国人无疑会感到不满,反对我们派出一个和越南问题这样密切地联系在一起的人。我们也考虑了卡伯特·洛奇,但是他与越南问题甚至比布鲁斯牵涉得还要多。

“那么,比尔怎么样 ?”我问道,“如果我们派国务卿去,他们肯定会相信我们是认真的。”基辛格把他的眼珠朝天转动了一阵。我知道他不管怎么样总是会从个人原因出发反对罗杰斯的,不过在这个问题上他倒有政策方面的充足理由。对于初步会谈来说,国务卿的形象太高了。此外,他几乎没有办法秘密前往中国。

最后我说:“亨利,我想得你去才行。 ”

他反对说,他像罗杰斯一样目标太大。

我说:“我相信一个能够进出巴黎而不被人发现的人,也一定能够进出北京而不让人觉察。 ”

4月29日在我的记者招待会上,我又对正在进行的事情作了一个重要的暗示。但是,连十分密切注意和分析尼克松讲话的人也没有听出我要论证的是什么问题。

由于没有一个记者问到访华这个具体的可能性,我就自己问了自己。我在回答一个关于我们对华政策的一般问题之后说:“最后我想说一下——我知道这个问题即使现在不回答,也会有人提出来——我希望,并且事实上我希望在某个时候以某种身份——我不知道是什么身份——访问中国大陆。但是这只表明我的一个长期的愿望。我希望能帮助制定一项政策,使我们能同中国大陆发生新的关系。 ”

大约在同一个时候,报摊上出现了载有 12月埃德加·斯诺和毛泽东谈话的《生活》杂志。现在,毛欢迎我去北京这一点已经公开了。

信号和口信往返进行了两年多的时间。我们曾通过叶海亚渠道和罗马尼亚渠道小心谨慎地行事。现在基辛格和我都认为,我们已经到了一个关键时刻,必须冒一点风险提出一个主要的建议,否则就可能退回到另一轮长期的试探和摸索阶段。我断定,迈出更大的步子和提议进行总统访问的时候已经到来。

因此, 5月10日,基辛格召见希拉利大使,给了他一个通过叶海亚总统送致周恩来的口信。口信说,由于我重视两国关系正常化,我准备接受周的邀请去访问北京。我提议由基辛格在我访问之前秘密去北京安排日程并初步交换意见。

木已成舟。现在只有等待周的答复,别无他事可做了。倘若我们行动得过早,倘若我们所建立的基础还不够牢固,或者倘若我们过高估计了毛和周对付他们内部反对这样一次访问的人的能力,那么我们长期的谨慎努力就会前功尽弃。我可能甚至不得不准备陷入严重的国际窘境,如果中国人决定拒绝我的建议并加以公布的话。

我们等待了将近两个星期,不知道在北京进行着怎样的决策过程。

到5月31日,我们通过希拉利大使收到叶海亚·汗总统的口信,内容是:

1.对上次口信反应很积极,非常令人鼓舞。

2.请告基辛格先生,会晤将在中国境内举行,行程由我们安排。

3.会谈级别将如你们所建议的那样。

4.口信全文将用安全方法传递。

两天以后的晚上,我们举行国宴欢迎尼加拉瓜总统索摩查。帕特和我同客人在蓝厅喝完咖啡以后,我到林肯起居室处理文件和阅读材料。不到五分钟后,基辛格进来了。他一定是跑着从西侧楼过来的,因为他上气不接下气。

他交给我两页打了字的纸,说:“这是刚由巴基斯坦用外交邮袋带来的。希拉利赶着送过来,他太激动了,交给我时手都在发抖。 ”我读信时,基辛格站在一旁,满脸堆笑。信里说:

周恩来总理认真研究了尼克松总统 1971年4月29日、5月17日和 5月22日的口信,并且十分愉快地向毛泽东主席报告尼克松总统准备接受他的建议访问北京,同中华人民共和国领导人进行直接会谈。毛泽东主席表示,他欢迎尼克松总统来访,并且期待着届时同总统阁下进行直接谈话,各方可自由提出自己关心的主要问题……

周恩来总理欢迎基辛格博士来华,作为美国代表先来同中国高级官员进行初步秘密会谈,为尼克松总统访问北京进行准备并作必要的安排。

我读完时基辛格说:“这是第二次世界大战结束以来美国总统所收到的最重要的信件。 ”

将近一个小时,我们谈了对华主动行动——它对美国可能意味着什么,以及我们必须如何灵活处理,以免失去主动。快到半夜我们才注意到时间,基辛格起身告辞。

我说:“亨利,我知道你像我一样,晚饭后从不喝酒,并且时间很晚了。但是我认为这次我们应该破一下例。请你在这里等一会儿。 ”

我起身沿着走廊走到二楼另一头的家庭小厨房。我在一个顶橱里找到一瓶没有开过的陈年库瓦西埃白兰地,那是什么人在圣诞节送给我们的。我把它夹在腋下,又从玻璃橱里拿了两只大的矮脚杯。在我们举杯时我说:“亨利,我们喝这杯酒不是为了祝贺我们个人或者我们的成功,也不是为了祝贺使我们能够收到这封信和享受今晚难忘时刻的我们这届政府的政策。让我们为今后的世世代代干杯,他们可能会由于我们所采取的行动而有过和平生活的更好机会。 ”现在写下的这些话,听起来似乎很有条理,但当时确实不仅是个人异常兴奋的时刻,而且有一种深刻的共同认识,感到这真正是一个颇有历史意义的时刻。

7月6日,我飞往堪萨斯城,向一大批中西部新闻机构负责人讲话。那是我们在全国不同地区定期召开的介绍政府政策的一个吹风会。基辛格已去远东作 10天的访问,距离他秘密前往北京只有几天了。我要在他到达北京之前简短地说明我们接近中国的理由,将它记录在案。

我对那个集会说,由于中国与外界隔绝,大多数美国观察家看不清中国的潜在力量,但是中国的潜力极大,任何灵敏的外交政策都不能对其加以忽视或拒绝考虑。我说:“因此我觉得本届政府必须采取最初的步骤以结束中国大陆孤立于国际大家庭之外的情况。”虽然有最近这些匆匆的活动,我说我并不认为我们的关系有迅速发展的很大希望。我说:“我们所做的事情不过是开了门——为旅行开了门,为贸易开了门。现在的问题是,他们那方面会不会另外开一些门……中国大陆置身于国际大家庭之外,完全孑然独处,其领导人和世界领导人不大沟通,这样对全世界将是一种危险,而这种情况是不能接受的——是我们不能接受的,也是其他人所不能接受的。因此,现在必须采取这个步骤。在对方作出响应的情况下,还必须很明确地、很审慎地采取其他的步骤。”

我的讲话在堪萨斯城不大引人注意。然而,我们后来知道,它在北京却受到极大的注意。

我们安排基辛格在 7月初飞往越南进行磋商,然后在回程时在巴基斯坦停留。他在那里将出现肚子痛的症状,需要卧床休息,谢绝报界采访。然后,在叶海亚总统的协助下,他将被送到一个机场,从那里,一架巴基斯坦喷气机将载他飞过高山进入中国。预定肚子痛的日期是 7月9日到11日。事后基辛格将飞到圣克利门蒂向我汇报。

仿照另一个前往中国旅行而创造了历史的西方旅行家马可·波罗的名字,给基辛格的中国之行起个代号叫“波罗”。一切进行得很顺利。他在伊斯兰堡得病只引起采访他的记者们较小的注意。他们接受了这种说法,即他将至少卧床休息两天,于是他们开始安排自己的娱乐活动了。

由于需要绝对保密,并且北京和华盛顿之间又缺乏直接通信的设备,我知道基辛格在中国期间我们将得不到他的消息。即使在他回到巴基斯坦之后,也需要保守秘密,因此在基辛格出发前,我们就商定采用一个电码单词 Eureka(我已经发现了),如果他完成使命,安排好了总统的访问,就用这个词来表示。

虽然我相信中国人和我们一样乐于看到我的访问能够实现,我并不低估台湾地区和越南给我们双方可能提出的难题,我竭力告诫自己不要心存侥幸,产生奢望。

7月 11日,知道我们的电码单词的黑格打电话告诉我说,基辛格已经发来了电报。

我问:“电报说什么 ?”

他回答说: “Eureka.”

基辛格关于他在中国期间的一段描述是引人入胜的。中国人同意了我们为我的访问作出安排和预定日程的几乎每一项建议。初步会谈谈到了我们两国间的全部争论焦点的问题。他发现中国人是坚韧的、理想主义的、狂热的、专心致志的、卓越的,他们并非轻松愉快地意识到安排头号资本主义敌人来访所牵涉到的理论上的矛盾。基辛格说:“这些人有一些苦恼。 ”

使基辛格印象最深的是周恩来。他们在一起会谈和闲聊,相处了 17个小时。基辛格发现“他对哲学的泛论、历史的分析、策略的试探和轻快的巧辩无不应对自如。他对事实的掌握,特别是对美国情况的了解,十分惊人”。谈话中周问到我在堪萨斯城的演说,基辛格只得承认他只看过新闻报道。第二天进早餐时,基辛格发现桌子上放着一份我的演说,上面有周画的横道和中国字的旁注,还有一张便条,请他阅后退还,因为这是周唯一的一份。

基辛格访问回来后所写的长篇报告里有一段精彩的总结:

我们已经为你和毛翻过历史的一页奠定了基础。但是我们对将来不应抱有幻想。我们和中国人之间存在着深刻的分歧和多年的隔绝。在最高级会谈以前和会谈期间,他们在台湾地区和其他重大问题上将坚持自己的立场。如果我们的关系变坏,他们将成为不可调和的敌人。据我看来,这些人具有自己根深蒂固的意识形态,他们有强烈的信仰,近乎狂热。同时他们表现出一种内向的安全感,这使他们在自己的原则范围内能够细致地、万无一失地同旁人打交道……

我们无论同中国人或其他人打交道,都需要可靠性、确切性和策略。如果我们能够掌握这一套处理问题的方法,我们将完成一次革命。

7月15日,我在电视上宣布我将去北京。最初的反应绝大多数是非常积极的。马克斯·勒纳写道:“意料不到的政治活动通过惊异之门直达希望的王国。 ”

有些评论家附和党派色彩较浓的民主党人,在赞扬声中夹进猜测,说我是出于党派斗争的动机。然而,大部分严肃的批评,如我所预料的那样,来自保守派。加利福尼亚州众议员约翰·施米茨指责我接受邀请是“向国际共产主义投降”。乔治·华莱士没有真正谴责我的访问,但是他警告我不要向中共“乞讨、哀求和卑躬屈节”。他对记者们说,他疑心这次访问实际是一种牵制性的策略,目的在于转移人们的视线,使他们不去想“通货膨胀和猪排涨价”。

总的说来,国外比较赞成我们对华采取主动,但也有一些可以理解的保留。我们在台湾地区的朋友们十分苦恼。然而,他们感到宽慰的是,我们并不撤销对他们的承认,也没有放弃我们所承担的共同防御义务。日本人提出了一个特别棘手的问题。他们对于事先没有得到通知感到生气,但是我们没有别的办法。我们不能只通知他们而不通知别人,而如果统统通知,就有可能泄露天机,使整个主动行动归于失败。

我从圣克利门蒂刚回到华盛顿,就在内阁会议室举行了一次短会,向两党领导人介绍情况。我强调了保密的重要性,因为解释的话说得越多,我们同中国人打交道的机动余地就越小。我知道这对两党的许多领导人来说是多么别扭,但是我只好要求他们信赖我。结果他们都积极地支持我的意见。约翰·斯坦尼斯说:“总统下了一着很好的棋;现在应该由他把这盘棋下完,我准备支持他。 ”

迈克·曼斯菲尔德说,对华主动行动像曼哈顿计划一样:两者都需要绝对保密才能成功。

10月20日基辛格又去北京执行第二次波罗行动。这次他为时六天的旅行是公开宣布了的,目的是为我同中国领导人举行会谈的议程作准备,并起草在我访问结束时将发表的公报的基本文字。

经我同意准备向中国人提出的公报草案,采用了标准的外交公式,使用了含糊折中的语言来暂时掩盖争论最激烈和最难解决的问题。

当周表示无法接受我们关于公报的做法时,基辛格有些愕然。周说,措辞如果不反映我们的根本分歧,就会产生一种“假象”。他认为我们提出的草案是苏联人愿意签字的那种不说真话,也不打算遵守的陈词滥调的文件,这是不可取的。

接着中国人交给基辛格一份对应草案,这使他大吃一惊。我方草案掩饰了分歧,而他们的草案却突出了分歧。基辛格用极大的克制看了这个草案,然后平静地说:“我们不能让美国总统签一份文件,上面说革命已经成为不可抗拒的历史潮流,或者‘人民的革命斗争是正义的’ !”

中国人似乎感到为难,但基辛格继续说下去:我们不能允许提到种族歧视;我们像中国人一样强烈地反对种族歧视,但是这个公报提到种族歧视,将被解释为批评美国的国内问题。与此相类似,他们还打算提到中国是北越的“可靠后方”,中国支持印度支那三国人民“为实现他们的目标而斗争到底”,当美国人正在印度支那作战和有人被俘的时候,这种提法是不能接受的。

在这第一次会谈以后,基辛格发现中国人愿意搞一个折中的公报,它既阐明最高级会谈的基本目的,同时以冷静的语言保留各方的基本立场。

对这些长时间的、有时是困难的会谈,基辛格总结说,中国人愿意指望历史潮流的推动而不是一份公报的具体措辞来追求他们的目的。他写道:“他们将继续坚持自己的立场,但是他们基本上接受了我们的论点,即认为我们往往是做的比说的多,并认为进程必须是逐步的,有些问题必须留待逐渐产生的压力去解决。由于他们过去公开提出过要求,并且在他们自己的营垒里有过持不同意见的人,这种做法使他们在国内和国外要冒很大风险。 ”

基辛格报告说,在会谈快结束时,周特别指出,如果我这届政府不再执政,他们可能碰到很大的麻烦。“他表示也抱有他认为你抱有的愿望,即你还能主持美国建国200周年的庆祝大典。 ”

当基辛格在中国执行第二次“波罗”行动时,联合国大会正就接纳中华人民共和国为成员国的问题进行表决。我指示基辛格在外面多待一天,不要正巧赶在表决这一有争论的问题时回到国内。

早在8月,我们就已公开撤回我们对审议这个问题的反对态度,并且表示我们支持“两个中国”的想法,台湾蒋介石的政权和共产党的中华人民共和国都具有联合国的会员国资格。

采取一种使我们的老朋友和忠实盟友蒋介石感到失望的立场,在我来说是不容易的事。不过我早在春天就了解到,反对接纳北京的传统投票集团已经无可挽回地瓦解了,以前支持我们的几个国家已经决定在下次表决时转而支持北京。按我的个性,我从来不愿意仅仅因为事情已经不可避免而向它低头。但是在这个问题上,我感到同中华人民共和国发展关系牵涉到美国国家的安全利益。此外,不论在联合国里发生什么情况,我都决心遵守条约义务,继续对台湾地区提供军事和经济支援。

10月25日,联合国以76票赞成、 35票反对、 17票弃权,通过开除台湾、接纳中华人民共和国作为代表中国的唯一政府。这比我们原来预料的要走得远得多;我们原来以为最大的问题是在中华人民共和国被接纳而享有同等地位以后,劝说台湾地区仍旧待在联合国里。

在动身去中国的几天以前,我邀请法国大作家和哲学家安德烈·马尔罗到白宫来做客。

马尔罗在20世纪 30年代就在中国认识了毛泽东和周恩来,并从那时以来断断续续地和他们保持着联系。他在《反回忆录》中关于中国领导人的描写,是我在为访华进行准备时所读的最有价值和最有趣味的读物之一。

马尔罗那时已70岁。岁月并没有减弱他思想的光辉或他言词的敏捷。他讲的优美法语即使经过国务院译员的过滤,也是精辟而独特的。

我请马尔罗讲讲他对毛的印象。他说:“五年前,毛担心一件事:美国人或者苏联人用十颗原子弹就可以破坏中国的工业中心,使中国倒退 50年,而在此期间他自己会死去。他对我说:‘当我有六颗原子弹时,就没有人能够轰炸我的城市了。 ’”马尔罗说他不懂毛说这番话的意思。“毛接着说:‘美国人永远不会对我们扔原子弹。’这话我也不懂,不过我给你复述一下,因为一个人不懂的话才往往是最重要的话。我没有就此向毛再提出什么问题,因为人们总是不向毛提很多问题的。 ”

马尔罗滔滔不绝地讲了许多话和他的想法。

在喝咖啡时,马尔罗对我说:“你即将尝试本世纪最重大的事业之一。我想到 16世纪的那些探险家,他们出去寻找一个具体的目的地,但往往发现了一个截然不同的地方。总统先生,你要做的事情很可能得到出乎意料的完全不同的结果。 ”

那天夜晚会见结束时,我送马尔罗上车。当我们站在北廊台阶上时,他转过身来对我说:“我不是戴高乐,但我知道要是戴高乐在这里他会说些什么。他会说:‘所有理解你正在着手进行的事业的人都向你致敬 !’”