藕片和地震有啥关系?《房中术》怎么被日本人先发表了?

——发掘亲历者周世荣讲述马王堆背后故事

千百年来,有谁见过两千年后皮肤具有弹性、面如生容的女尸?谁又见过一件大袍不到一两重?

1972年,周世荣有幸参加举世闻名的马王堆汉墓的发掘,并担任发掘业务组副组长。如今去省博参观马王堆文物的人多如潮涌,街谈巷议,众说纷纭,添油加醋,编出许多离奇的故事。

众人皆知之事,多说无益,但周世荣讲的故事你可能真不知道。

1969年冬,在全国干部下放的洪流中,周世荣全家大小四口下放到湖南最穷困的山区江永县松柏公社(今已改为瑶族乡)。1972年4月初,公社书记蒋宝华突然找到周世荣,神秘地对他说:“好消息,省里来电,有要事催你赶快回长沙。”后来才知道,是马王堆发现了大型古墓,因专业人员不够,要周世荣赶快参加发掘。

周世荣被任命为马王堆发掘业务组副组长,肩负现场发掘、绘图和全程记录的重任,任何时刻都要坚守岗位,不离开发掘现场片刻。在他的肚子里,有关马王堆不为人知的故事非常吸引人——

现场发掘

奇怪的绿叶青枝

辛追夫人香体千年不朽,已够神了,谁能相信,古墓中还有嫩如初春的小绿叶。此事如果不是我亲眼所见,亲手所得,连我自己也不敢相信。

正因为责任重大,我时时细心观察填土中的变化和任何新的发现,当古墓发掘深入到白膏泥(即瓷土)层时,突然发现几片嫩绿的小树叶,开始我以为绿叶是从墓口的地面上飘落下来的。不信。又往下挖,接着两片、三片绿叶再次从白膏泥层显现,还有青色的竹枝和当时被遗弃的竹筐也完好如新。我暗自欢喜,心想,填土中的小树叶尚且如此完好,估计墓主人的尸体也不会腐烂。

藕片和地震有什么关系

揭开棺椁后,提取文物是一件很仔细的工作,一不小心,文物受损,一有疏忽,记录失漏,为此我经常在提出文物时把凡是带盖的器物先揭开看看,记录在案,以备不忘。

果然不出我所料,当揭开鼎盖鼎,汤水中飘浮着薄薄的藕片,观者惊呼,一不小心,震动了漆鼎,水中的藕片全不见了!幸好留下了一张快照,如今这张藕照也成了珍宝。

不久,一位地震工作者突然来访,我感到很意外:“马王堆与地震有什么关系?”

答曰:“关系大了!古墓中薄薄的藕片尚且保存如此完好,说明两千多年以来,长沙从未发生过致命的地震,星城长沙是一块宝地,不会出现地震的灾难!

事后考证

四下潇湘访古城

1975年,帛书整理小组整理《地形图》和《驻军图》时,发现地图上有许多城邑,其中“舂陵”、“泠道”、“洮阳”和“桂阳”等见于长沙西汉墓出土的滑石印章。帛书小组的同志闲谈中主张组成小分队前往调查。史地学家马雍是湖南衡阳人,他极力主张到九嶷山区的大深水一带去考察。当时因为小组整理任务繁重,只好作罢。

1976年冬至1977年春,我利用回家探亲之际,决定独自前往调查。我首先查阅了《汉书·地理志》、《水经注》和有关地方志,带上一名老技工漆孝忠,沿着古地图中的大深水(即湘江和潇江上游)逆流而上,翻越九嶷山,穿过都庞岭,进入两广地区。皇天不负有心人,《地形图》中的八个古城邑竟找到了六个。其余两处有待进一步调查。其中“营浦”(道县),因现代建筑多变,古城被尘土淹没,一连四次,才显露真容。“泠道”古城位于九嶷山的萧韶峰下,城址呈长方形,四角设高隆的城堡,十分壮观。“舂陵”也是一座方城,城亘高墙环水,古色苍苍。

错把神仙当野人

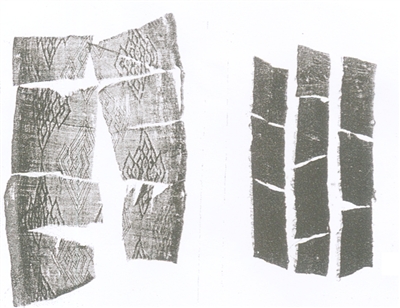

马王堆出土的“T”字形引魂升仙图,已众所周知。另外还有一幅“毛人”图,也许读者闻所未闻。

按照某专家介绍,该图“绘一全身长毛的人形,头部残缺,似作奔走状,两手划动”,此说很神奇,使人联想到传说中湖北神农架原始森林的“野人”。

但我早年从事古铜镜研究,发现东汉铜镜中有许多形态各异的“毛人”。经研究,铜镜上所谓“毛人”,在镜铭中明确地书为“仙人”,或称之谓“羽人”。他们有的手持芝草,有的腾空漫游,有的乘天马,并书有“王乔马”、“赤松马”等铭文,明确地告诉我们,他们是“王子乔”或“赤松子”——即有文献可考的知名“仙人”(“羽人”)。《楚辞·远游》有“仍羽人于丹丘兮,留不死之乡”,《山海经》载有“羽人之国,不死之民”,《拾遗记》中也说:“燕昭王梦有人服皆毛羽,因名羽人,梦中与语,问之以上仙之术。”

由此可知,原来帛画中的所谓“毛人”,乃“仙人”也。真是有眼不识泰山。

细说文物

《房中术》被日本人抢先发表

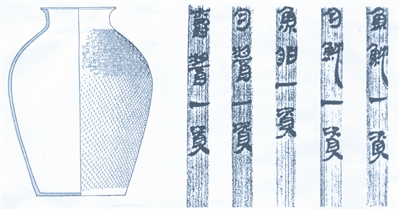

“破布”值千金中国最早的“瓷”字——资

“房中术是中国古代四大方术之一,强调通过对性生活的调节达到养生的目的。马王堆汉墓竹简《合阴阳方》和《天下至道谈》即是“房中术”典籍,文中谈到所谓“五欲之征”等。

改革开放以前,思想禁锢,凡与性有关的文字,都视为“黄色”的东西,谈“黄”有如谈虎色变。帛书小组的成员怕引来不必要的麻烦,采取释文不加标点,不作注释,也不公开发表的办法,这样一来,外行看不懂,内行不用标点也能通读。以上资料除帛书小组成员外,对外是保密的。

1980年,中国古文字学会在广州召开,东道主商承祚和容庚教授在广州园中园设宴欢迎国内外知名的古文字学家,其中有香港饶宗颐、美国周鸿翔和大陆唐兰、于省吾等著名学者,包括笔者在内,刚好坐满一桌。席间,饶宗颐和周鸿翔先生问我:“马王堆汉墓竹帛书中是否有房中术?”我不敢隐瞒,答复说:“有,但不敢发表。”饶、周两位先生说,国外学者很关注,希望早日发表。

返回长沙后,我与马王堆医书研究会的同事研究,并征求文物出版社的意见,他们同意先刊出释文。我不敢用“房中术”三字,而改称《长沙马王堆三号汉墓竹简“养生方”释文》。首先在《马王堆医书研究专刊》1981年第2期上刊登。当年,以赤堀昭为团长的日本医学代表团来访,马王堆医学会将此刊当作见面礼赠送。日本麦谷邦夫先生很快将《养生方》作了注释,把“禁书”抢先公开发行了。

马王堆帛画(右)和汉代青铜器(左)中的“毛人”(仙人)

“破布”值千金

马王堆汉墓中出土的标签(木楬)上,书有“聂币千匹”四字,但没有说明“聂币”的真正属性和用途。我认为,马王堆汉墓是长沙诸侯王丞相利仓及其夫人、儿子的墓地。该墓随葬物中有数以千计的珍贵物品,怎么会用破烂的“布帛碎片”随葬?“碎片”必另有其深意。经考证:“聂币”即指分割为片状的布帛,是送给死者的一种象征性的冥币。此外,马王堆还出土了“麻聂币笥”和“缯聂币笥”两块木楬。墓中出土的竹笥内盛有大量的绢、罗、绮、绵等“聂币”。

中国古代货币除楚国的金钣、汉代的金饼和铜钱外,从来没有见过布帛类货币实物。马王堆聂币的出土,是中国货币史上唯一可供研究的古代布帛货币实物资料,意义非凡,故誉之为——“破片值千金”。

中国最早的“瓷”字——资

有关陶瓷质地的标准,一直是考古工作者争论的焦点。马王堆汉墓竹简《遣策》记录的名称中将不同陶器分别称之为“土器”和“瓦器”。也有个别学者把《遣策》中的“资”确定为“瓷器”的。《说文》中没有“瓷”字,也就是说,马王堆竹简中的“资”可能是我国最早的“瓷”字。

我国陶瓷学家对“陶瓷器”的区别至今没有一个统一的界定标准,马王堆《遣策》中区分“土器”、“瓦器”和“资(瓷)器”的论点,也许可以说是“马王堆陶瓷标准”。

所谓“土器”,是一种用细泥模印或捏制的钱币仿制品,其中“土珠玑”是状如珠子的泥团,“土金”是用泥土压印“郢称”字样的仿黄金铸币,“土钱”则是泥土模印的“半两”之类的仿铜钱制品,根据目测,其烧成温度大约300℃左右,用手一捏即碎。

根据出土实物目测,“瓦器”的质地较“土器”坚硬一些,估计其烧成温度为700℃左右。

资(瓷)器——据《遣策》记载,有:鱼魫一资,内魫一资,鱼脂一资,肉酱一资,爵(雀)酱一资。“资”是一种印纹硬陶。器形有罐、壶和瓿。火候很高,根据目测,其烧成温度约1250℃左右,其坚硬程度类似“瓷”。

有关“资”就是“瓷”字之说,最早是古文字学家唐兰先生提出来的,笔者曾争论说:《遣策》中的“资”是器物名称,而不是指质地。但从另一角度来看,“资”不是单一的“罐”、“壶”或“瓿”,却是单一的、质地坚硬的“印纹陶”,说“资”就是最古老的“瓷”字,也有道理。

目前我国陶瓷学界有关陶瓷的区别众说纷纭,没想到早在两千年前,古人就已提出了“土器”、“瓦器”和“资(瓷)”器的论点。今后写陶瓷史不应忘记这一“标准”。

周世荣,湖南省文物考古研究所研究员,1931年7月生,湖南省祁阳县人。1954年毕业于北京大学考古班,1980年毕业于吉林大学古文字教师班。中国古陶瓷研究会常务理事,中国钱币学会常务理事会学术委员,浙江省社会科学院中国钱币文化研究所特约研究员,马王堆医书研究会副会长。国家“七五”重点研究项目《长沙窑》课题主持人。撰写文章和论文200余篇,主要著作中《马王堆养生气功》于1991年被评为首届全国优秀历史文献图书及医学工具书铜奖;《马王堆汉墓“聂币”考》获1993年中国钱币学会最高学术金奖——金泉奖;2008年《长沙两汉泥(金)钣——“金”“千金”》再获金泉奖。