两岸、三地和海外的原国立上海医学院(列年沿用校名:上海医学院、上海第一医学院、上海医科大学、复旦大学医学院,现为复旦大学上海医学院,以下均简称“上医”)的校友,尤其老年校友,若看到《传记文学》2003年七月号494期「杏林史话」栏中〈我国现代医学的泰斗颜福庆、朱恒璧——兼记上海医学院的创建与消失〉(以下简称“泰斗”)一定会专注读完。

怀着对母校的一切、尤其是对颜、朱二老的深厚缅怀和无限感念,看着、读着,时而不得不停歇一下,抬起头,强忍盈眶热泪,但还是好几次夺眶而出,湿了衣襟!岂不正如日本某音乐家所说:“听无锡阿炳师傅的《二泉映月》是要跪着听的!”那样,触发了多么深沉而由衷的感受!

还记得上世纪五十年代初,经过内战劫难,上海百废待兴,同仁们的工作环境和生活条件都很差,颜老多方奔走,争取到与附属医院(现华山医院)毗邻的周家花园划归医院;园中亭台楼阁、小桥流水,是闹市里的一抉净土。年逾七十的颜老在启用大会上说:“大家能使用周家花园是党的知识分子政策的具体化,要感谢党,感谢毛主席!”他的计划是:除了供复健病人散步、运动锻炼外,还可供教职员工中午在此用膳、午休,也可以用花厅作学术会议的场所,或作聚餐之地“。体现出他老人家不但对医学教育、对上医的基建工作、对任何事物都认真有加,而且充满深厚感情。

颜老总是带头响应共产党的各种方针、政策,他是虔诚的基督教徒,积极投身于共产党的宗教“三自”政策,是上海市在这方面的带头羊。遗憾的是,如此天真的赤子之心最终换得的,竞是在“泰斗”文中转引的颜老后辈的血泪哭诉!

年高失忆、重听、讲错话是常事。有时颜老参加市里的会议后,在全院大会上传达,结束前对着扩音机,把常规性口号喊错!把“共产党”万岁喊成“国民党”万岁!这可是不得了的“反党、反革命”!至少可加上“思想极右”的罪名!幸好当时的党委书记、院长是由中共华东局统战部长陈同生兼任,他十分了解知识份子、了解颜老,说:“颜老的大节是好的,他大事清楚、小事糊涂”,就这样,在“反右”斗争中,保护过关。尽管《人民日报》〈这是为什么〉社论发表后,校内党干已磨拳擦掌、蓄势待发,而且人体解剖学齐登科教授在学院大门口、最醒目触贴出篇幅特大的巨无霸大字报〈裴多斐俱乐部〉,矛头直指民主党派,作为当时“九三学社”负责人的颜福庆所处形势之险恶,今天回忆起来尚不寒而栗!要不是陈同生保驾,颜(副)院长无疑会被划为资产阶级右派。

在上医几十年的经历中,陈同生是最受群众爱戴的领导,他平易近人、谈吐儒雅而幽默、关心群众而又办事认真;他十分尊重颜老,但凡重要事项,尤其在上医的发展规划、基建项目和科室设置方面,都认真听取听颜教授的意见,周密思考、反复深入讨论后才作决定。就是这样一位受知识份子信赖的好领导、好朋友,在文革浩劫中却受到残酷批斗,冠以莫需有的罪名而死于非命!

文革浩劫中,在那黑白颠倒、指鹿为马的日日夜夜里,颜老受到的苦难、折磨实罄竹难书!他被隔离审查,“关进牛棚”,戴上写着“资产阶级反动学术权威的祖师爷”的超高纸帽,令他领头列队在校园内游转,让他左手拿一只破铁皮畚箕,右手执一短棒,边走边敲,还要不断喊叫:“我是——资产阶级反动学术权威”、“我是——医务界反动权威的祖师爷”“我是——牛鬼蛇神!”紧跟在颜老后面的是七、八个在前政府中任过卫生官的教授,同样戴高帽、敲畚箕、喊骂自己。一次,竟有人把写大字报用的臭墨汁往颜老头上浇,淋得从头到身上的衣、裤、鞋、袜都墨迹班班!

在颜老诸多罪状中有一条是:“医学界的武训”,说他“为了办医学院,恬不知耻地向洋人讨钱”,斥之为“这和叫花子有何两样,丢尽了中国人的脸”!事实是,一如“泰斗”文中所述,在上世纪二十年代,我国医事全被外国教会和财团把持、控制,颜福庆本着民族自尊心,为了筹建我国第一所完全由国人自办的现代医学教育机构,组织了几位志同道合、热诚爱国的医学专家,踏上了筹建的不归路。不言而喻,办事要经费,颜福庆用其广泛的社会关系,在国内,并向国际集资;几经波折才最终办成能与美国洛克斐勒财团在北京办的高质量医学院——北京协和医学院——平起平坐的国立上海医学院!这难道应该批判吗?荒谬绝伦!与此同时,经与外国人在华组织的“中华博医会”数度斗争,颜老于1915年组建并成立了中国人的“中华医学会”,被选为首任会长,同年创刊《中华医学杂志》,把医事自主权牢牢掌握在国人手中,从此扬眉吐气,不再仰洋人鼻息、听其发号施令。

本来身体很健旺的颜老,经过多次肉体上的摧残和精神上的凌辱,日渐体衰力竭!但是批斗的次数和力度并未因之而有所减少。家人搀老人去承受批斗,一路上少不得挨辱骂和突如其来的推打、冷拳。家人怕老人受不了如此屈辱、折磨,会寻短,多方作宽慰;他却出人意料地说:“你们放心,我不会自杀的,没什么了不起,以前在湖南早就看到过‘痞子运动’,这次是一样的,革命吆,过去了就会好的。”甚为豁达,看得开。

即使工宣队把他禁足在他的卧室里,不准家人进出,使他完全与外界隔离,在上厕所恰与家人照面时,还是点头招呼、露出笑容。

但是,在他因精神和身体长期受折磨,所患老年性慢性支气管炎得不到及时治疗,引发严重肺气肿而呼吸困难时,家人送他到当初他亲手创办的中山医院就诊,却遭拒之门外,不给入院,而且连稍为贵些的药都不给,马马虎虎看了看,打发回家了事;家人向医院商借氧气筒,以便在家里应急用,却遭一口拒绝时,老人家再也不能控制自己,紧闭的双眼流出了眼泪,此时此刻,他失望、他沮丧、他伤心欲绝!

造反派、工宣队在上医院部会议室的柜子里翻出一幅原本挂在墙上、引以为荣的颜福庆和毛泽东在筵席上的照片,惊奇地议论起来,为什么无产阶级的伟大领袖会和这老头子一起吃饭?有人说会不会是假造的?后来弄清楚是在引蛇出洞的阳谋——“反右”以前,毛接见知识份子代表时所摄,而颜老之所以被安排在毛右侧首席,是因为早年在湖南长沙的颜医生曾诊治过毛的第一任妻子杨开慧,该算是没忘故人吧。但是,这并不能挽回颜医生在由毛发动的所谓“文化大革命”中惨遭荼毒。

从上医的编年史上推算,颜福庆当年作为湖南长沙外国人办的医院中的一名外科医生,在应毛之求,给杨开慧诊治之时,他脑海中正翻腾、酝酿、筹划着国人自办医学院的巨浪、鸿图;而在作毛泽东座上客、举杯祝酒之际,正是颜老经多年奋斗、宿愿初偿、上医欣欣向荣之时,是为上医和颜老的黄金岁月!他又怎能料到快半个世纪年后自己会成为今古狂人的狂妄思想的牺牲品,成了阶下囚!

当他痛苦地喘咳着,躺在中山医院急诊室的担架上,遭拒绝入住病房、又得不到治疗药物而失望、痛苦、伤心欲绝时,他脑海中能不浮现出1937年4月由他主持的“国立上海医学院新院舍落成暨中山医院开幕典礼”?在那次冠盖云集、热闹非凡的庆祝大会上,他在演讲中强调“普及医学卫生”的宗旨,要求上医毕业生不私人挂牌开业,走他倡导的“公医”之路,让人人不论贫、富都享有医疗、卫生之权;几十年来老人家身体力行,夙夜不懈地实践着,而且教育、带领着全体“上医”人塑造了一种无形的服务人群的清风、正气,在神州大地上开花结果。然而,在“文革”浩劫中,却敌不过那股妖风、邪气!在饱受屈辱的晚年,竟没有一个得他恩泽的学生被允许为颜教授服务!

颜福庆教授的后人这样记录颜老最后的岁月:

“‘文革’前,祖父身板硬朗,思路清晰,连走路都不要人搀扶,除轻微‘老慢支’外没什么病。1968年,经过两年多‘无情打击’和‘残酷斗争’,祖父被折磨得骨瘦如柴、卧床不起,留着老长的头发和胡子,与前判若两人,家中大门两旁涂满了‘打倒反动学术权威颜福庆’的大标语。那时上海第一医学院两派红卫兵造反派正热衷于打派仗,祖父则被逼着写检查。

祖父耳聋眼花,无力举笔,而那时我父亲正被关在‘牛棚’里,于是我成了代笔者……由于我当时耳听手记,使我有机会了解祖父不平凡的一生。那时我是大学应屈毕业生,也是被人看不起的‘狗崽子’,祖父被勒令去受大会批判,我扶他进会埸,少不了挨唾沫和冷拳。……

1968年秋冬,工宣队进驻我家,对祖父实行隔离审查,於是祖父的居室成了禁地!

……从室内传出谩骂声、口号声、朗读语录声不绝於耳。夜深人静听到祖父的咳嗽声和上厕所时的满跚脚步声、我心如刀割。

1968年年底,我被分配到苏北,临行前要求向老人家告别,总算见到数月不见的祖父。他比以前更憔粹,蓬散的白发和长长的白鬚,面目全非!在虎视眈眈的工宣队的监视下向老人家道别,我说:‘爷爷,您要保重’时热泪夺匡而出。

有一次他犯病时竟被他当初创办的中山医院拒之门外!那是一个人妖颠倒的年代!

1970年11月29日,祖父闭上了眼睛,一代医界巨星陨落了。”

“文革”结束已近三十年,颜老屍骨已寒,时光的流逝冲淡了人们的记忆;除上医的老年校友外,很少还会有人记得我国的医学界曾出过这样一位以国人的健康为己任的伟人。颇为讽刺的是,却有人记得颜院长的住房!抗战胜利后,上医复原重返上海枫林桥畔旧址,颜老为了便于工作,紧靠着上医建造了私人寓所,也就是文革中他被禁足在内、承受批斗的那所伤心屋!十几年前,自我放逐有年的颜家人返里,那些记性特好、思想敏锐、行动快捷者,少不得作“黄鼠狼拜年”式的访问,并以统战口吻建议颜老的家人,将老人在世时的住房捐给上医,以示颜老院长对上医的热爱和眷恋有始有终云!

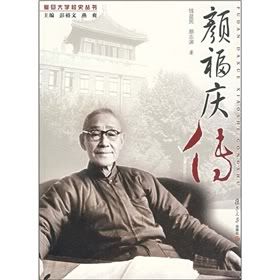

(资料来源于复旦大学出版社)