[转载]似至晦,实至明; 似至繁,实至简;似至难,实至易。

||

似至繁,实至简,

似至难,实至易。

杨振宁中国农业大学自述:我的学习与研究经历

杨振宁,诺贝尔物理学奖获得者,清华大学高等研究中心名誉主任,美籍华裔科学家。历任普林斯顿高等研究所教授、纽约州立大学石溪分校理论物理研究所所长。先后获得中国科学院、美国国家科学院、台湾中央研究院等院士荣衔。1922年出生于安徽合肥,1948年获芝加哥大学博士学位。1957年,杨振宁与李政道因共同提出宇称不守恒理论而获得了诺贝尔物理学奖,二人成为最早获得诺贝尔奖的华人。

精彩摘要:

与同学讨论是深入学习的极好机会。多半同学都认为,从讨论得到的比老师那里学到的知识还要多,因为与同学辩论可以不断追问,深度不一样。

一个人最好在研究开始的时候,进入一个新领域,就像挖金矿,挖新矿容易出成果,如果一个地方人家已经挖了五年,要想再挖出新矿,就比较困难。

中国教育哲学讲究“知之为知之,不知为不知,是知也”,知道的,不知道的,都要想清楚,这才是真正的学习。这种教育哲学,有很大好处,也有很大坏处。

一个社会要想科学非常成功,是不是必须制造一种风气,使年轻科学家都很冲,朝中国儒家君子相反的方向走?这是一个很深层次的问题,值得大家注意。

杨振宁讲座实录:

少年读到《神秘的宇宙》开启对物理的兴趣

当直觉与书本知识有冲突,是最好的学习机会,必须抓住,把本来的直觉错误想清楚,形成新的直觉

我1929年到清华大学,当时7岁,就读清华大学里的成志小学(编者注:清华附小的前身),我父亲是清华大学数学系教授。

4年后进入北京城里的崇德中学,现在叫北京市第三十一中学,在宣武门附近。学校很小,差不多300个学生,有一个小图书馆,我喜欢到里面浏览书籍。初中二年级,我在图书馆发现一本翻译过来的书,叫《神秘的宇宙》,描述1905年物理学大革命、1915年相对论和1925年量子力学,这不只是20世纪物理学的大革命,也可说是人类知识历史上非常重大的革命。我当时并不太懂其中的内容,不过产生了浓厚兴趣,这与我后来学习物理有密切关系。

1937年夏天我刚刚读完高一,抗战就开始,我们全家搬回合肥老家。后来清华大学与北京大学、南开大学合并,成立西南联合大学,我父亲到昆明就职,1938年春天,我们就到了昆明。当时中学生流离失所的很多,教育部就规定不需要有中学毕业文凭也可以参加高考,我当时高二,算便宜一年,参加高考就进入了西南联大。

高考考试科目中有物理学,我高中并没有学习物理学,就借了一本标准教科书,关门念了一个月,原来我非常喜欢物理,觉得更合我的口味,所以就进入西南联大读物理学,而我起初报考的是化学。

在大学,教科书说圆周运动是向心的,与我的直觉不一样。思考一两天后,才了解到原来速度向量不单包含量,还有方向,把方向改变加在其中,圆周均匀加速就变成向心。这个教训非常重要,当直觉与书本知识有冲突,是最好的学习机会,必须抓住,把本来的直觉错误想清楚,形成新的直觉。这是真正懂得一门学问的基本过程。

吴大猷、王竹溪两位师长引领进入研究领域

与同学讨论是深入学习的极好机会。多半同学都认为,从讨论得到的比老师那里学到的知识还要多,因为与同学辩论可以不断追问,深度不一样

大学四年级需要写学士论文,我去找吴大猷先生(编者注:著名物理学家,被誉为中国物理学之父,2000年去世),他给我的研究题目是“对称”,在物理学中用准确的数学语言表述就叫“群论”。“群论”在20世纪被用到物理学,成为显学。

吴大猷把我引到对称与群论领域。我学到群论的美妙和在物理中的深入应用,对后来工作有决定性影响,对称理论是我一生的主要研究领域,占我研究工作的三分之二。

1942年我取得学士学位后,进入清华大学研究院读硕士,硕士论文导师是王竹溪(编者注:物理学家、教育家,曾任北京大学副校长,1983年去世)。王先生的专长是统计力学,属于物理学一支。统计力学是我另外一个研究领域,占我一生工作的三分之一。

我在研究院的同班同学有黄昆(编者注:著名物理学家、中国固体和半导体物理学奠基人,2005年去世)和张守廉(编者注:著名电机工程专家,纽约州立大学石溪分校电机系主任)。我在黄昆70岁的时候写过一篇文章,描述当时我们无休止的辩论物理题目。记得有一次我们所争论的是关于量子力学中“测量”的准确意义,从喝茶开始辩论,到晚上回到学校,关灯上床,辩论仍没有停止。现在已经记不清争论的确切细节,也不记得谁持什么观点,但我清楚地记得三人(编者注:杨振宁、黄昆和张守廉)最后都从床上爬起来,点亮蜡烛,翻看海森堡的《量子论的物理原理》来调解辩论。

根据我读书和教书得到的经验,与同学讨论是深入学习的极好机会。多半同学都认为,从讨论得到的比老师那里学到的知识还要多,因为与同学辩论可以不断追问,深度不一样。

求学美国奔着敬重的诺奖得主费米选择芝加哥大学

一个社会要想科学非常成功,是不是必须制造一种风气,使年轻科学家都很冲,朝中国儒家君子相反的方向走?这是一个很深层次的问题,值得大家注意

1944年我研究生毕业,教了一年中学。1945年第二次世界大战结束,经印度到美国,进入芝加哥大学。当时中国与美国之间不但没有航班,也没有轮船。美国当时在亚洲有几百万士兵,所以美国就造了一些5000吨左右的船,从印度把兵运回美国,每个船中有一二百个舱位留给非美国军人。我们20几个公费留美学生在印度等了两个月,经印度洋、红海和地中海,最后到达美国纽约。到纽约后我请求进入芝加哥大学。

我在西南联大学的物理学已经相当高深,那时我最佩服3个20世纪重要的物理学家,一个是爱因斯坦(Einstein);一个是狄拉克(Dirac),英国物理学家;第三个是恩芮科·费米(Enrica Fermi),意大利出身,37岁时就获得诺贝尔奖。

费米在芝加哥主持建立世界第一个原子反应堆,他是第一流的实验物理学家,也是第一流的理论物理学家。事实上,物理学家在19世纪以前是理论与实验都要做的,牛顿既研究理论又做实验,可到20世纪,理论与实验变得更复杂,很少有人能够两方面兼做。20世纪能够在两方面都做出第一流工作的物理学家就是费米。

去美国的路上,我就想好跟着费米做博士论文,而且要做实验论文。我在西南联大物理学理论学得很好,实验却根本没有经验,而物理学最后是要基于实验的,所以想跟费米做实验方面的博士论文。

1946年初我到芝加哥大学,开学后就上了费米的课,很快熟起来。我提出跟着他做实验论文,他研究了一下说不行,因为他的实验不在芝加哥大学,而是在40公里以外的一个实验室,当时是保密的,所以我就没做他的研究生。

2001年是费米诞辰一百年,我在庆祝会中做演讲。我说,费米是20世纪所有伟大的物理学家中最受尊重和崇拜的人之一,他之所以受到尊敬和崇拜,是因为他在理论物理和实验物理两方面的贡献,是因为他领导下的工作为人类发现了强大的新能源,而更重要的是因为他的个性。他永远可靠和可信,永远脚踏实地,他的能力极强,却不滥用,也不哗众取宠,也不小瞧别人,我一直认为他是一个标准的儒家君子。

一般来讲,美国重要的科学家比较冲,同时,美国科学又是非常成功的。所以,这就出现一个问题,一个社会要想科学非常成功,是不是必须制造一种风气,使年轻科学家都很冲,朝中国儒家君子相反的方向走?这是一个很深层次的问题,值得大家注意。

感受中西教学方法差异

中国教育哲学讲究“知之为知之,不知为不知,是知也”,知道的,不知道的,都要想清楚,这才是真正的学习。这种教育哲学,有很大好处,也有很大坏处

在物理学习方法上,芝加哥大学与国内有一个基本的区别,国内是推演法,在书上学到一个理论,按定律推演到现象。芝加哥大学正好相反,不是从理论而是从新的现象开始,老师和同学脑子里整天想的就是这些新现象,能不能归纳成一些理论。如果归纳出来的理论与既有理论吻合,那很好,就写一篇文章;如果与既有理论不符合,那更好,因为那就代表既有理论可能不对,需要修改。

整个气氛与国内是不一样的。我觉得自己非常幸运,在中国使用推演法,打下一个非常扎实的根基;到美国,学会多注意新现象,由新现象归纳出理论。

中国教育哲学讲究“知之为知之,不知为不知,是知也”,也就是说你得知道自己所知道的,与不知道的东西分清楚,不能够乱七八糟。有些东西你是知道的,有些东西你不知道,都要想得清清楚楚,这个才是真正的学习。这是中国传统的教育哲学,很重要,有很大好处。 可是这种教育哲学也有很大坏处,事实上有许多知识不是这样学来的,比如一个小孩学讲话,并不是按部就班,甚至不知道自己已经学会,他在一个不太清楚的时候,就弄出来。关于这一点,我给它起一个名字叫渗透性学法,渗透性学法是中国传统不喜欢的。

事实上,很多东西第一次听不懂,第二次再听,还是不懂,可是就比第一次多懂了一点,等听到很多次以后,就忽然一下子了解,这是非常重要的学习方法,也可以说是中国传统教育哲学与西方教育哲学一个很大区别。我上学时就觉得西方学生没有把东西想清楚的习惯,可这并不阻止他们做出非常重要的工作,尤其是非常聪明的年轻人,用渗透方法吸取知识的能力很强。

芝加哥大学当时是非常成功的,研究气氛浓厚,有很多讨论会,多注重新现象,新方法,少注重书本上的知识。1948-1950年在芝加哥大学获得博士学位的毕业生中,有4位获得诺贝尔奖,这与当时浓厚的学习气氛密切相关。

1971年我到中国参观访问,中国大学的课程是非常之深,有所谓“四大力学”(编者注:传统的《理论力学》、《电动力学》、《量子力学》和《热力学、统计物理》组成),每一名物理系学生都要花很长的时间去学这四门理论课。四大力学当然重要,没人能否认它们是物理学的骨干,不过物理学不只是骨干,只有骨干的物理学是一个骷髅,有骨头又有血肉的物理学,才是活的物理学。

研究方向在“希望破灭”中清晰

一个人最好在研究开始的时候,进入一个新领域,到一个旧领域当然也可以,可是就像挖金矿一样,挖新矿容易出成果,如果一个地方人家已经挖了五年,要想再挖出新矿,就比较困难

1946年上半年,经过费米推荐,我成为泰勒(E·Teller,编者注:出生于匈牙利的美国理论物理学家,被誉为“氢弹之父”,2003年去世)的研究生。泰勒给我一个研究题目,几个星期以后,我给他看计算结果,泰勒觉得很好,还安排我做一个报告,大家的反应都非常好。泰勒说可以把它写成一篇文章,可我觉得还不够好,总没写出来。

1946年秋天费米介绍我跟着艾里逊(Allison)教授做核物理实验。我在实验室做了差不多20个月的研究工作。1947年我曾经写信给黄昆,他那时候在英国读研究生,我的信中用了“希望破灭”。因为我在艾里逊实验室做得不成功,不成功的主要原因是我这人天生不是做实验物理的,动手不行,常常在实验闯祸,没有这方面的天分。

回想起来,那一年我自己找了四个理论题目,第一个是昂萨格(Onsager,编者注:美国物理化学家,1976年去世)关于伊辛模型(Ising Model)的文章,这是当时有名的统计力学题目。第二个是布洛赫(Felix Bloch,编者注:瑞士物理学家,1952年诺贝尔物理学奖获得者)关于自旋波(Spin Wave)的文章,也是有名的统计力学题目。第三个题目是规范不变。

这是我自己想出来的发展方向,但弄了几个礼拜无果而终。研究中找题目感到沮丧,是极普遍的现象,所有研究生差不多都有过一些沮丧。不过大家不要因为沮丧就觉得没有希望,不是你一个人,所有研究生都有这个问题。

前三个题目做来做去都没有结果,第四个题目是核反应中的角分布问题。这一问题与对称有密切关系,我就想到从吴大猷先生那学来的群论分析“物理规律旋转不变”的意义。1948年我得到结果就写了一篇很短的文章,泰勒很喜欢,主动来找我,他说文章很好,为什么不把它稍微变长一点,增加一点材料,可以接受这篇文章做我的博士论文。我决定接受泰勒建议的时候,如释重负。

我在芝加哥大学的两年半时间,自己找了四个题目,只有第四个有所发展,前三个费很大劲,没有结果。第四个题目是关于群论的,走到这个领域我非常兴奋,因为那时很少人对把“对称”用在核物理中感兴趣,我走进去了,所以很快占领一个新的领域。

我因此得出一个很重要的结论:一个人最好在研究开始的时候,进入一个新领域,到一个旧领域当然也可以,可是就像挖金矿一样,挖新矿容易出成果,如果一个地方人家已经挖了五年,要想再挖出新矿,就比较困难。

我在芝加哥大学还有一个非常重要的经历,就是与邓稼先的交往。邓稼先是我的中学同学,比我低两班,后来在西南联大,他也是物理系,因为我跳了一级,所以他比我低了三班。我到美国后,没过几年他也来普渡大学读书。1949年夏天他从普渡大学到芝加哥,我与他、还有我弟弟租了一个公寓,住在一起。他第二年取得博士学位后回国,50年代带领28个刚刚获得学士学位的物理系年轻学生研究制造原子弹,对中国原子弹和氢弹发展作出绝对性贡献,成为“两弹元勋”。

为爱留在普林斯顿 开始学术最有成果的17年

我认为所有研究工作多多少少要经过三步曲:兴趣--准备工作--新的突破点

1948年我在芝加哥大学获博士学位,留校教书。1949年就去了普林斯顿大学,当时最红的理论物理题目是“重整化”,在普林斯顿有很多人做这方面的研究,所以我要去普林斯顿。 本来想在普林斯顿呆一年就回芝加哥大学,但在普林斯顿碰见了我以前高中教过的学生(编者注:杨振宁在国立西南联合大学附属中学任数学老师),叫杜致礼(编者注:1927年出生,其父杜聿明,系国民党高级将领),她当时在卫斯里学院,我们偶然看见就交了朋友(编者注:1949年圣诞节,两人在普林斯顿中餐馆“茶园餐厅”邂逅),俩人恋爱了。那时在恋爱,觉得不应该回到芝加哥,所以就留下来,一呆就是17年。

普林斯顿的研究所不大,没有学生,大概有20个教授,四五个研究领域,一二百个博士后和访问学者,是一个纯研究性的象牙之塔,非常成功。

我到研究所的时候,那里大师云集。爱因斯坦刚刚退休,我们年轻人没有人去骚扰,都很尊敬他。有一天我带着大儿子在路上看见他,就照了一张照片,我自己从来没有与爱因斯坦合过照。

在研究所是完全放任的政策,每个人的消息都很灵通,自己找自己的合作者,这种方式到现在已经维持了七八十年,非常成功。我在研究所的主要兴趣是核物理。

1949年11月初的一天,在往返于普林斯顿大学与研究所之间的街车上,Luttinger(编者注:研究所的一名博士后)偶尔和我谈及伊辛模型,Luttinger说,考夫曼(Bruria_Kaufman,编者注:女物理学家,昂萨格的学生)已经把昂萨格的方法简化,因而可以通过2n个一系列“反厄米特矩阵”搞清楚。我对这种表象了解得很多,所以很快就理解了“昂萨格-考夫曼”方法。一回到研究所,我就搁置原来的工作,根据我在1947年关于这一问题的经验,再加上新的元素和观念,一两个小时后就完全弄明白,推导出“昂萨格-考夫曼”解法的基本步骤。

我觉得昂萨格还没有做完,于是就继续算下去,并得到最终公式。这份成果发表后,物理学界很多人非常注意我,可以说这是第一次。因为我把一个很复杂的计算变成很简单的公式,在芝加哥大学自己找的第一个题目开花结果。

此次研究的经验是什么呢?研究是一个三步曲:第一步是兴趣,我跟从王竹溪先生学习,使我对统计力学发生兴趣;在芝加哥大学的时候去研究这个问题,可以说是准备工作,准备工作不成功,也不稀奇,通常的研究都要经过不成功的准备工作;到最后突然出现一个新突破点,比如有了新的看法,与准备工作结合在一起,就开花结果。我认为所有研究工作多多少少要经过这三步。

我在芝加哥大学感兴趣的另一个题目是“规范不变”。1953到1954年我到布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)访问,同办公室一位年轻人米尔斯(Robert Mills)谈话,很自然讲起来我对“规范不变”的不成功研究,我们讨论两天以后,决定再加两项进行运算,结果越算越简单。我们知道挖到宝藏了!

我把运算结果写成一篇文章寄给《物理评论》(Physical Review),变成我一生中最重要的工作,因为它把电磁学结构很美妙的进行了推广。电磁学结构是物理的一个中心,今天所有手机、电视、无线电都要用这个方程式。1954年文章发表后,并没有被大家注意,后来学者引进“对称破缺”观点,才大大发展了这一问题,成为标准模型。

通过这件事我又得到一个教训,物理学中的难题往往不能一举完全解决,如果把其中一部分解决,很可能为最后解决办法提供重要的中间一环。另外,与别人讨论往往是十分有用的研究方法。

1955到1956年我转而研究另外一个问题,θ与τ。θ是当时发现的衰变成2个π的粒子,τ是另外一个粒子,衰变成3个π。一方面发现θ跟τ有同样的质量、寿命,而通常2个不同粒子的质量比差很多,几倍、几十倍甚至几千倍。所以这两个粒子可能根本就是一个粒子,粒子有时候变成2个π,有时候变成3个π,同一东西变成两种不同的是常有现象。可是,另外一方面,存在宇称守恒定律,θ与τ不可能是同一个离子,因为根据此定律,2个π的“宇称”是+1,而3个π的“宇称”是-1,如果θ与τ是同一粒子,那么它既能衰变成+1的宇称,又能衰变成-1的宇称,宇称就不守恒了,违反了基本原理。当时就分成两派,一派说θ与τ是一回事,一派说θ与τ绝对不可能是一回事,当时很多文章要想解决这个问题,理论与实验都没有能够成功。

1956年夏天我和李政道合作,检查宇称是不是真正守恒,做了3个星期的多种计算后,我们很惊讶地发现,所有过去的β衰变试验中并没有任何宇称绝对守恒的根据。好几百个β衰变试验一致认为证明了宇称守恒,但这些结论都是不对的,我们从而提出怎么样做实验能够测定β衰变中宇称不守恒。这些实验比以前实验要稍微复杂一点,提出来以后学生都不肯做,第一,这些实验都不简单,他们说不值得去做;第二,没有人相信宇称是不守恒的。

只有吴健雄(编者注:美籍华裔女物理学家,有“东方居里夫人”之称,1997年去世)愿意去做这个实验,她认为这是一个基本的现象,既然还没有实验证明,那就应该去研究。吴健雄与其他专家合作,在华盛顿做了半年实验,得出结论在β衰变中宇称是不守恒的。结论出来以后震惊了整个物理学界。后来更多实验证明,不止是β衰变,在所有的相互作用中宇称都是不守恒的,也就是说左右不完全对称。

1997年吴健雄去世,我曾经写过这么一段话,“吴健雄的工作以精准著称于世,但是她的成功还有更重要的原因:1956年大家不肯做测试宇称守恒的实验,为什么她肯去做此困难的工作呢?因为她独具慧眼,认为宇称守恒即使不被推翻,此一基本定律也应被测试。这是她过人之处。”吴健雄自己曾说,永远不要把所谓不言自明的定律视为必然。

1949年到1966年是我一生研究工作最有成果的17年。1966年我离开普林斯顿,离开这样一个象牙之塔是极不容易的决定,后来常常有人问我,后不后悔离开,我后来说纽约州立大学石溪分校是新创建的大学,帮助一所新的大学变成一个好的研究性大学是一件很有意义事情,可以说这是我的一个重要转折。

我刚才讲了这么多,基本上就是把我过去的研究经历归纳一下,得出一些结论,也许这些结论对在座的年轻人会有些用处,谢谢。 中科大授予诺贝尔奖得主特霍夫特名誉博士学位

人民网 04-07-28 08:28

人民网合肥7月27日电 记者何聪报道:7月27日下午,特霍夫特(G't Hooft)教授名誉博士授予仪式暨学术报告会在科大东区师生活动中心隆重举行。校领导朱清时、许武、李定出席仪式,理学院、研究生院等有关领导以及300多名师生参加了授予仪式和学术报告会。仪式由副校长侯建国院士主持。校长朱清时院士向特霍夫特颁发了名誉博士学位证书并发表了热情洋溢的讲话。这是继第三世界科学院院士、已故巴基斯坦物理学家、诺贝尔物理学奖获得者萨拉姆教授和美籍华裔物理学家、诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授之后,中国科大授予的第三个名誉博士学位。

朱清时校长在致辞中高度评价了特霍夫特教授对现代物理学发展的杰出贡献。他说,特霍夫特教授在Yang-Mills规范场理论的工作为基本粒子的理论依据(标准模型)奠定了基础。“标准模型”被认为是科学史上堪与牛顿的引力理论媲美的瑰宝。值得注意的是,特霍夫特教授几乎所有工作都是在他的母国荷兰做出来的,Yang-Mills规范理论的工作是他在荷兰读研究生时做出来的。荷兰在欧洲属中等国家,在特霍夫特教授等的努力,该国对自然科学的贡献,得到世界科学界的高度尊重。特霍夫特教授致力于科学研究、奉献母国的精神对中国科学家是极大的鼓励,是我们学习的典范。中国科大一贯致力于基础研究,努力在国际前沿的一些重要领域有一席之地,已在量子通讯、纳米科学等领域取得了一些重要成果。我校授予特霍夫特教授名誉博士学位是一件十分有意义的事件,特霍夫特教授的来访并和我校同行的交流对于我们发展、壮大相关学科有很大帮助。

特霍夫特教授在仪式上讲话。他说,非常荣幸来到中国,特别是杨振宁先生的故乡,杨振宁先生的工作对我的影响很大,如果没有杨振宁先生就没有“标准模型”。非常感谢中国科技大学对我的厚爱,接受中国科技大学授予的名誉博士学位并在科大做学术报告,对我来说,是极高的荣誉。

特霍夫特教授1946年7月出生,现任荷兰Utrecht大学终身教授,著名物理学家。他对现代物理学的发展,特别是对于量子非阿贝尔规范理论的重整化的证明做出了杰出的贡献,他的工作为基本粒子的理论基础——粒子物理的标准模型——奠定了基础。他因此和导师M.Veltman荣获1999年度诺贝尔物理学奖。

此外,特霍夫特教授在非微扰场论和量子引力等方面也做了许多突破性的工作。他关于量子引力理论中的全息性原理被同行认为是一个新的革命性的思想,近年来成为弦理论和黑洞物理的中心课题之一。

近年来,中国科学技术大学的同行专家在特霍夫特教授所开创的领域里开展了一些列深入研究,并与特霍夫特教授保持了较为密切的学术交流。为进一步加强学术交流,促进科学研究事业的深入发展,依据《国务院学位委员会关于授予国外有关人士名誉博士学位暂行规定》,著名物理学家杨振宁教授、谷超豪院士、赵光达院士、朱清时院士、侯建国院士等一致写信推荐授予特霍夫特教授中国科学技术大学名誉博士学位,经中国科技大学学位委员会全体会议审议,国务院学位委员会通讯投票通过,决定授予特霍夫特教授中国科技大学名誉博士学位。

受聘仪式结束后,特霍夫特教授作了题为《探索自然规律的基本原理:我们从黑洞理论中能学到什么?》的学术报告,并与师生进行了交流。

受聘仪式前,朱清时、许武、侯建国、李定会见了特霍夫特教授。在校期间,特霍夫特教授还与理学院吴泳时、阎沐霖、胡森教授就黑洞物理理论问题进行了深入的学术讨论和交流,并参观了科大校园和相关实验室。

徐一鸿心中永远的痛

2009-09-26 18:55 徐一鸿当年没有计算Yang-Mills场, 是他心中永远的痛

从转动和空间反射这些可以感觉到的对称性开始,物理学家表述越来越多的对称性,到时间反演对称性,甚至我们感觉不到的规范对称性。但是几本的概念和动机始终是没有变的,基础物理学家们始终坚信:上帝设计设个世界的时候是以对称性为基础的。是这样的吗?你问我?我不知道,但是我可以告诉你的是,我能够感觉到是这样的,因为这样是美的,尽管我解释不了为什么对称就是美。

Einstein毕生精力都用在同一场论上,而对称性和重正化是场论的两个基本原则,可以说不能重正化的场论都不是最后的选择,这让我想起了2004年的Nobel Prize,David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek由于他们发现了强相互作用里面的渐进自由而得到炸弹奖,这是一个十分重要的工作,可以说是挽救了场论,

说到这里,不得不提到一个华人,名字叫Anthony Zee,中文名叫徐一鸿,UCSB的Kavli Insititute of Theoretical Physics的终生教授,1972年也就是上面三个人发表他们的得炸弹奖的论文时,他们文章是7月份发表的,A.Zee在5月份发表了一篇文章,里面他计算了除了Yang-Mills场以外的所有场的重正化都计算过了,没有得到渐进自由,也就是说随着能量越来越高,耦合强度越来越高,而渐进自由是指着时候耦合强度越来越小,趋近于零,A.Zee在文中非常sad的说到场论没有渐进自由,但是很不幸,那三个人计算了非阿贝尔规范场的重正化得到了渐进自由,记得我们当年上场论课的时候,当时青哥告诉我们叫我们去问问A.Zee为什么当年没有计算Yang-Mills场,估计这是他心中永远的痛:)

当时A.Zee刚好博士毕业两年,刚刚拿到洛克菲勒大学的教职,而且刚刚结了婚,计算了完了那篇文章,他正准备计算Yang-Mills场,他发现“在1972-1973年的那个冬天,如闻惊雷一样,我听到令人过电的消息”(他自己写道)那几个人找到了那个盼望已久的“自由”。我猜他当时的心情肯定不好受,虽然Yang-Mills场的重正化不好弄,但是至少他那时候已经哈佛大学理论物理博士毕业,日子肯定比H. David Politzer和Frank Wilczek好过, 他们两个还为了让别人肯定他们的工作而到处奔波。

场论方面数一数二的牛人

A.Zee也属于场论方面数一数二的牛人,当初在Princeton当教授时Witten当他助教,据说他当时计算了除非阿贝尔规范场以外的所有“贝塔"函数,如果当初再多算一个就发现QCD渐进自由了,那诺奖就没Gross他们什么事儿了,真是生不逢时啊。

2004年诺贝尔物理学奖: 最郁闷的两个人

每年的诺贝尔获奖名单公布以后,获奖者当然高兴得不得了,但是也一定有人因为错过了发现的机会而扼腕长叹、顿足仰天。

2004年也不例外。我所知道的就有两位物理学家悔得肠子发青。一位是特霍夫特,一位是华裔美国物理学家徐一鸿。徐一鸿在1972年春天就想到了“渐近自由”,但是这种想法在那时是太出格了,他自己都认为他的想法荒诞到好像是在说:“如果他的伯母是一个男人的话,她会怎么样呢?” 因此他没有敢再往下想。

最可惜的是荷兰物理学家特霍夫特。在1972年春天马赛一次会议上,他对德国物理学家西曼尼说,他可以证明“渐近自由”符合现有的理论;西曼克觉得难以置信说:“倘若你是对的,那么你应该马上发表这一结果,因为这会十分重要!”可惜特霍夫特当时忙于进行另外一个还没有结束的研究,没有听从西曼尼的建议。到1973年格罗斯、维尔切克和波利策发表他们的发现以后,特霍夫特真是后悔得想自己把自己狠狠揍一顿! 杨振宁:中国教育缺乏“渗透”型学法 http://www.stdaily.com 2012年04月25日 来源: 中国科学报 作者: 陈彬

“知之为知之,不知为不知,是知也”的传统教育哲学有其合理之处,但并不适用于每个时代。事实上,很多知识不是按部就班,而是在不断地实践和失败中,不知不觉学会的。我更愿意称这种方法为“渗透”型学法,这是中国传统教育不喜欢的,却是非常必要的。

■本报记者 陈彬

“知之为知之,不知为不知,是知也。”这句出自《论语》中的经典论述,千百年来一直是中国传统教育理论中对于学习态度的经典论述。但在4月17日,中国农业大学举办的名家论坛上,著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁对此却提出了反思。

见解不对不要紧

当天,杨振宁以《我的学习与研究经历》为题,向到场师生讲述了他几十年的求学与研究生涯。在演讲中,杨振宁提到,1946年初他进入芝加哥大学,成为该校物理系的博士生。而在芝加哥大学的经历让他对中西方的教育产生了反思。

“芝加哥大学汇集了一大批杰出的学者,其中我接触比较多的便是爱德华·特勒教授。”杨振宁说,特勒后因发现氢弹的制造原理被称为”氢弹之父”。而在他看来,特勒在研究物理学时,有一个特点,那就是他有许多直觉的见解。“这些见解不一定都是对的,甚至恐怕90%是错的。不过每次和别人交谈时,他从不怕他讲的见解可能是错的,这给了我很深的印象。”

杨振宁表示,中国传统教育观念中,“知之为知之,不知为不知,是知也”的表述,要求学习者在发表言论之前,必须明确区分知道的事情和不知道的事情,要想得清清楚楚,这才是真正学习。这种传统教育哲学有其合理之处,但并不适用于每个时代。“事实上,很多知识不是这么学的。比如幼儿学习说话,这一过程就不是按部就班,而是在不断地实践和失败中,不知不觉学会的。我更愿意称这种方法为‘渗透’型学法,这是中国传统教育不喜欢的,却是非常必要的。”

杨振宁强调,即使是在当今,中西传统教育观念对教学的影响依然明显。“西方教育从不教学生‘知之为知之’,而是允许学生在‘乱七八糟’的胡思乱想中学会知识。和我共事的西方学者有一个共同特点,他们在讨论的时候没有把问题想得很清楚的习惯,但这没有阻止他们做出非常重要的工作。这一现象值得反思。”

要有骨头,还要有血肉

在赴芝加哥大学求学之前,杨振宁在西南联合大学学习,比较芝加哥大学与西南联大的不同时,杨振宁说,在西南联大求学时,他所采用的学习方法主要是推演法:即由理论原理推演到物理现象。而在芝加哥大学则正好相反:从新的现象开始,通过对现象的描述归纳理论。

“如果和既有理论相符合,固然很好;如果不符合,就代表着固有理论存在错误,需要修改。这更是一件‘好事’。”杨振宁说,渐渐地,他了解到了这种方法的好处:归纳法的起点是物理现象。从这个方向出现,不易陷入形式化的泥坑。

回想起在芝加哥大学的求学经历,杨振宁坦言自己学到的不仅有一般书本上的知识,尤其重要的是方法与方向。通过当时芝加哥大学研究的气氛,他接触到最可能有发展的研究方向。“我常常想,我是很幸运的。在联大我有了一个扎实的根基,学了推演法。到了芝加哥受到新的启发,学了归纳法。掌握了一些新的研究方向。两个地方的教育都对我以后的工作有决定性的作用。”他说。

1971年,杨振宁在考察了多所国内大学后,曾写过一篇文章,其中提到,国内的大学所教的课程往往是非常深的。有所谓“四大力学”。每一个大学物理系的学生都要花很长的时间去念这四门很深的理论课。“四大力学”是不是重要的呢?当然是重要的。没有人能否认“四大力学”是物理学的骨干。不过,物理学不单只是骨干。只有骨干的物理学是一个骷髅,不是活的。物理学需要有骨头,还需要有血、有肉。有骨头又有血肉的物理学,才是活的物理学。

“物理学的学习不但需要对知识的掌握,更要有正确的研究方法和研究态度。对于几十年前我所提出的这一问题,目前在国内大学有了一定程度的改进,但并没有完全解决,要改变现状,还需要我们继续努力。”杨振宁说。 (中国科技网)

杨振宁谈科普

国内作者缺乏扎实态度

和许多名人完全不同,杨振宁说话不讲客套,在其发言环节,他尽显科学家的研究姿态,解剖起国内的科普创作来。

杨振宁的话语甚至有些激烈,他说,现在整个世界对科技的发展越来越重视,但国内对于向民众介绍各个领域、各个层次科学的工作,做得非常不够。“讲一句不客气的话,多半科普文章不忍卒读,作者没有扎实态度,而往往是投机取巧的居多。”

杨振宁尤其强调,科普写作扎实态度的至关重要。他甚至以科学家人物传记做为突破口,为年轻人进行了现场普及。杨振宁说,爱因斯坦的传记写作者至少有30多位,但只有一位作者的传记被公认为最出色,这位作者曾经是杨振宁的同学,也是一位物理工作者,叫派斯(Abraham Pais)。从20多岁起,派斯就想写爱因斯坦,每次和爱因斯坦接触,他都会把对方讲话的内容记录下来。杨振宁说,派斯累积了近20年,直到上世纪80年代,由他撰写的《爱因斯坦传》(Subtle is the Lord — The science and the life of Albert Einstein)才面世。

杨振宁认为,事实上,科学研究前沿的很多问题是非常有意思的,要想真正做出来卓越的工作,需要对有意思的事情发生浓厚的兴趣。“我一直说,做一个工作要有三部曲。第一步,要对这个问题发生浓厚的兴趣。第二步,要做一个长期的思考和努力,这个长期的努力常常是不成功的,甚至使你自己非常沮丧。第三步,100年以前有一个大数学家分析过,他说你做了很复杂的努力,不出结果甚至很沮丧的时候,你常常不可避免地要休息一下子。” (来源是亨利·庞加莱(Jules Henri Poincaré)的The Foundations of Science: Science and Hypothesis, the Value of Science, Science and Method -- I turned my attention to the study of some arithmetical questions apparently without much success and without a suspicion of any connection with my preceding researches. Disgusted with my failure, I went to spend a few days at the seaside and thought of something else. One morning, walking on the bluff, the idea came to me, with just the same characteristics of brevity, suddenness and immediate certainty, that the arithmetic transformations of indefinite ternary quadratic forms were identical with those of non-Euclidian geometry.) 杨振宁:《易经》对中华文化的影响

——在人民大会堂举行的“2004文化高峰论坛”上所做的报告 杨振宁

睿智的杨振宁先生

[编者按]这是杨振宁先生2004年9月3日在人民大会堂举行的“2004文化高峰论坛”上所做题为“《易经》对中华文化的影响”的报告。杨振宁先生是华人科学家的骄傲,是1957年诺贝尔物理学奖得主,他在这次报告中对《易经》的批评非常尖锐,报告在海内外的华人圈中引起巨大反响,尽管杨振宁声明自己并无攻击中国传统文化之心,但还是引起了来自广泛途径的持久的激烈批评,在国内学术界引起很大的争论。今日将报告全文转摘在此,供各位网友欣赏。

杨振宁:《易经》对中华文化的影响

各位女士,各位先生,方才对我的介绍有一点点需要更正的地方:我在美国纽约州立大学已经退休了,我现在是北京清华大学的教授与香港中文大学的教授。

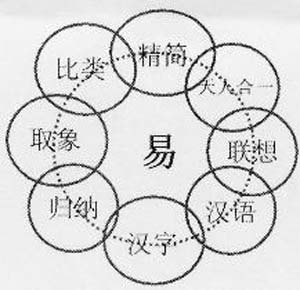

我的题目是《《易经》对中华文化的影响》,以下几十分钟要讨论许多观念:精简、比类、天人合一,联想,取象,汉语汉字之形成,归纳等。这么多观念很短时间不能讲得清楚,主要讨论的集中于三点。 (附图一)

第一《易经》影响了中华文化中的思维方式,而这个影响是近代科学没有在中国萌芽的重要原因之一。这也是我所以对于《易经》发生了兴趣。

第二《易经》是汉语成为单音语言的原因之一。

第三《易经》影响了中华文化的审美观念。

我是研究物理学的,没有研究过历史学、考古学、语言学、语音学、美学、哲学等等。可是对于中国文化的成因,我近年来发生了兴趣,所以大胆的今天在这个场合跟大家谈谈我自己的一些想法。

《易经》大家知道是中国非常古老的一个文献,据说是夏朝已经有了最早的《易经》叫连山,商朝有了比较晚一点的归藏,都失传了。我们现在所看见的《易经》是西周时候的周易。所以《易经》的孕育前后至少经过一千多年,这个结论我想是大家可以同意的。

《易经》里面64卦开始是乾卦和坤卦。如果问《易经》是怎么形成的,以下这个说法大家似乎可以接受:最早中国发展了占卜,因为要对占卜作系统性了解就发展了卦符,所有64卦都有卦符。乾就是六个连线,坤是六个断线。有了符以后还得有名与字。卦名有音,有音还不够,就有一个字。这前后发展的次序我不是研究考古学的,不过我想这个次序很可能多少是对的。

可是我们知道孕育《易经》的年代也正是汉语汉字开始形成的年代,是中华文化孕生的年代。这些卦是“象”,这是周易里面自己讲的,是浓缩了的观念,以卦符卦名将天、地、人的变迁分类为“象”。

上面这几句话可以说是用今天的语言来描述到底《易经》的精神是什么:浓缩化、分类化、抽象化、精简化、符号化是《易经》的精神。而这种精神我认为贯穿到了几千年以来中国文化里面每一个角落。

譬如分类精简,例子极多。今天大家知道中医的理论其中重要的一点就是把疾病与医药各分成阴阳、寒暖、表里,等类,用这个分类的观念做大前提发展中医理论。这是从《易经》的传统所遗留下来的。像这样的例子我们可以举很多。

一、近代科学没有在中国萌生的原因

近代科学为什么没有在中国萌生。已经有很多人讨论过了。归纳起来大概有五种道理:

第一,中国的传统是入世的,不是出世的。换句话就是比较注重实际的,不注重抽象的理论架构。

第二,科举制度。

第三,观念上认为技术不重要,认为是“奇技淫巧”。

第四,中国传统里面无推演式的思维方法。

第五,有天人合一的观念。

第四跟第五两点跟《易经》我认为都有密切的关系。

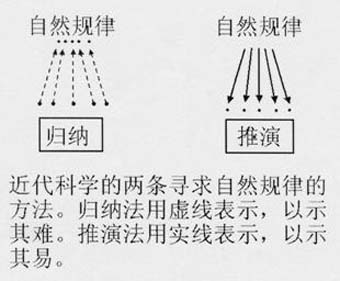

先讲第四点,关于推演与归纳两种思维方法。近代科学的思维方法见下图:(附图二)

归纳与推演都是近代科学中不可缺少的思维方法。为说明此点让我们看一下Maxwell(1831-1879)创建Maxwell方程的历史。

Maxwell是十九世纪最伟大的物理学家。他在十九世纪中叶写了三篇论文,奠定了电磁波的准确结构,从而改变了人类的历史。二十世纪所发展出来的无线电,电视,网络通讯等等,统统都基于Maxwell方程式。他是怎样得到此划时代的结果呢?

他的第一篇文章里面用的是归纳法,里面有这样一段话:

“我们必须认识到互相类似的物理学分支。就是说物理学中有不同的分支,可是他们的结构可以相互映证。”

他用这个观念来研究怎样写出电磁学方程式,以流体力学的一些方程式为蓝本。这种研究方法遵循了归纳法的精神。

几年以后,在第三篇文章中他把用归纳法猜出的电磁方程式,运用推演法而得出新结论:这些方程式显示电磁可以以波的形式传播,其波速与当时已知的光速相符,所以“光即是电磁波”,这是划时代的推测,催生了二十世纪的科技发展与人类今天的生活方式。

上面的故事清楚地显示归纳与推演二者同时是近代科学的基本思维方法。

中华传统文化的一大特色是有归纳法,可是没有推演法。其中归纳法的来源是什么?

“易者象也”,“圣人立象以尽意”,“取象比类”,“观物取象”。

都是贯穿《易经》的精神。都是归纳法,是向上求整体“象”的方法。

可是中华文化没有发展出推演法。我们怎么可以证明此欠缺呢?请看徐光启的一些话:徐光启(1562-1633)是明朝末年一个大臣,而且是一个大学者。大家知道他是最早与利玛窦合作翻译欧几里德的几何原本的人,翻译了前六章。他们翻译的原版,现在在国内还有几本,我曾经在北京图书馆去请他们给我看过一本。

欧几里德的几何学是人类历史上一个大贡献,第一次把推演法规律化,其影响不可以道里计。后来牛顿写了Principia Mathematica。如果你翻一下此书你就会发现他写的方法完全是照着欧几里德几何原本方法,是由公理,定理,然后到证明等等。它是照抄欧几里德的推演法的形式。不幸的是徐光启翻译几何原本的时候虽早,(那时牛顿还没有出生),可是这翻译有将近三百多年在中国没有发生应该有的影响。

徐光启在翻译了以后,了解到推演法一个特点就是“欲前后更置之不可得。”

就是一条一条推论不能次序颠倒。这跟中国传统不一样。中国传统对于逻辑不注意,说理次序不注意,要读者自己体会出来最后的结论。徐光启又有这样几句很有名的话:

似至晦,实至明,

似至繁,实至简,

似至难,实至易。

这也是推演法的特点。懂了推演法的精神以后就知道推演其实比归纳容易。请参阅图二。

下面要讲上述第五点,关于“天人合一”的观念。

“天人一物”,“理一分殊”,“内外一理”,起源于易经每一卦都包含天道地道与人道在内,天的规律跟人世的规律是一回事。

我们知道王阳明格竹子,是要用人世间的“理”追求自然界的“理”,这样当然格不出近代科学。近代科学一个特点就是要摆脱掉天人合一这个观念,承认人世间有人世间的规律,有人世间复杂的现象,自然界有自然界的规律与自然界的复杂现象,这两者是两回事,不能把它合在一起。

当然我讲这句话会使得很多人觉得,尤其是研究中国哲学的人觉得我对于中国的传统哲学攻击得太厉害了。我完全没有攻击的意思。天人合一的内涵绝不止内外一理,还有更重要的“天人和谐”。天人和谐对于中国的传统影响极大。而且从今天的世界现状讲起来,我们可以问,摒弃天人合一而完全用西方的办法发展下去是否将要有天人对立的现象。这是一个非常重要的题目,不过不在我今天所能够讨论的范围之内。

二、汉语汉字的成因

世界上原始语言与成熟语言几乎都是复音的,单音的语言是仅有的。我不晓得任何一个别的成熟的语言是像汉语这样单音的。近年考古学家发现一万六千年以前江西的居民已经采集野生稻为主要的粮食。所以在一万多年以前已经开始形成了中华文化。我们可以相信他们已经有语言,我们也有理由可以假设,这些我们的祖先所用的语言是复音的。那么后来怎么变成单音的汉语呢?

从复音的汉语变成单音的汉语这中间一定有一个很长的过程,而且一定有它的道理,因为这是十分独特的事情。

我的一个大胆的假设是:这变化是受了易经的影响。卦名是单音的。乾、坤,……都是单音的。是统治者用的,是神秘的,有重大影响的,念起来有份量的。久之就形成了一个重视单音符号的价值观,而影响后来整个汉语的发展。在座有语言学的专家,我这个讲法是很大胆的,希望不被语言学家批评得体无完肤。我们看元、亨、利、贞、吉、凶、阴、阳、日、月、天、地,这些有声有色,有份量的,讲出来有影响的单音字对于整个语言文字的发展当然产生重要的影响,所以我刚才说我猜想汉语、汉字所以变成单音的语言文字与《易经》有密切关系。

三、中华文化的审美观

《易经》的浓缩化,分类化,抽象化,精简化,符号化的精神对中华文化的影响极深又极广。下面我简单讨论它对汉语、汉文法、文学、艺术、书法等的影响。

英文“Word”,通常翻译为字。这不恰当。应翻译为词,是一个或好几个字构成的。比如“现代”,比如“所以”,都是两个字的词。词可以是一个,两个或更多字所组成的,可是绝大多数是一个或者两个字的,不太有三个字以上的词。多半的三个字或以上的词都是复词,或是音译的词。前者例如“外祖父”,“洞庭湖”,后者例如“成吉思汗”。

19世纪开始翻译元素名字的时候也只用一个字,氧、硫、镭,这些在英文里面都是复音的,在中国翻译都变成一个单音的词。为什么这样吝啬呢?我认为在中华文化形成时代,在汉语形成时代,受了易经的卦名的影响,发展出来了精简为美,浓缩为美的深层观念。此审美观影响了词的形成。

世界所有的语言都有共同的深层文法,然后在此深层文法之上,不同的语系各自发展,这是Chomsky的一个大发现。比较不同的语言就会发现每一种语言都有名词,动词,形容词、介词等等。汉语亦然。可是汉语的一大特点就是极少用介词。例如不说“我的父亲”而说“我父亲”;不说“慢慢地跑”而说“慢慢跑”,把介词省略掉了。所以西方人说中文是电报式的文字,尤其是古文。好的古文确实是极美的文学。美的原因之一就是古文不遵循通常文法的发展方式,而力求用最少的词表达出最多的意思。这种审美观念应是易经的浓缩化精简化的申延。

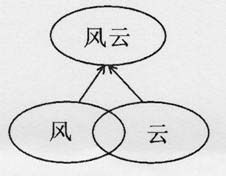

联想在世界任何文学之中都占重要的位置,而在汉文文学之中占有特别重要的位置,因为汉文中的词既常常建构于数个单音的字,就往往是根据联想而形成的。譬如风气,风云,风流,风景,风光,风雨,风俗都是联想形成的词。风云一词的形成可用下图表示:(附图三)

这种词的结构更进一步促使汉文学演化成联想的文学,“云想衣裳花想容”,“秦时明月汉时关”就都是升华了的联想。

中华传统绘画所追求的意境与西方传统绘画完全不同,是“观物取象”的象,不是照像的像;是精神的象,不是形似的像;是天人合一的象,不是歌颂自然的像。我认为这种思维精神是从易经来的。

至于说易经对书法的影响,更是非常清楚了。书法在传统的中华文化中占极重要的位置,是其它文化所没有的。

而书法显然跟《易经》的浓缩化、符号化、抽象化的精神有直接关系。我一个好朋友书法家、雕塑家、文学家、文学评论家熊秉明在《中国书法理论体系》里面曾说中国文化的核心是哲学,中国文化核心的核心是书法,我所以完全同意他这句话,就是因为书法把《易经》的精神具体化了,现实化了。

2004年9月23日 定稿

(附图一)

(附图二)

(附图三) 杨振宁:在科学与玄学之间

http://blog.sciencenet.cn/blog-847277-817663.html 此文来自科学网李胜文博客,转载请注明出处。

上一篇:[转载]“天人一物”,“理一分殊”,“内外一理”

下一篇:[转载]论文风格:优美简洁,浑然一体,抓住要点,含义深邃