如此又是数日,小雨时好时坏,昏迷居多,苏醒甚少。

期间皇上驾临昭德宫数次,却是神色冷漠,也摸不透是何心思。万妃屡次尝试探其心意,朱见深却不肯多言,也不愿在昭德宫中久留,往往小坐片刻便走。

这日,朱见深又来,仍旧一副不苟言笑的样子。万妃知道他仍然怀疑淑妃之事乃自己授意,毕竟这些年来,对后宫中的嫔妃皇子们下手也不是一次两次,朱见深难得如此宠幸的妃子突然死于非命,他心中的不快,倒也非是一时三刻便能消解的事,看来这些日子还是要小心谨慎应对。

朱见深漠然半晌,问道:“小雨呢?”

万妃忙道:“小雨伤势沉重,仍然昏迷不醒。东厂那帮人不分青红皂白,对我昭德宫的人下手也忒重了。”

朱见深不露痕迹地说:“如此朕去他房中看看他伤势如何。”

皇上既然发话,万妃只得头前引路。

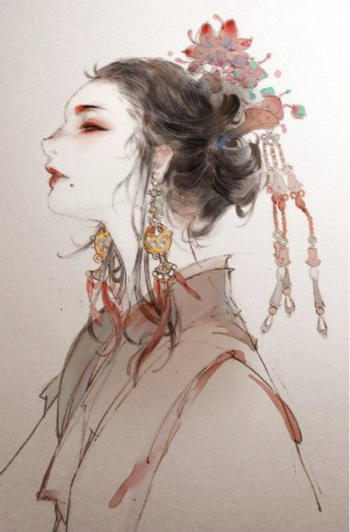

小雨房中纱帐轻掩,微风拂过,飘散着一缕药香。朱见深倒似进了什么稀奇地方,只是四下不住打量。见小雨俯卧床上,身上均裹满了伤药,腰下盖着蚕丝薄被,长发乌黑披散,只露出一张小小的侧脸,轮廓优美,菱唇微启,呼吸稍促,却没有醒转迹象。

万妃在一旁看朱见深一副心疼模样,欲行又止,心下微一沉吟,便道:“这三伏酷暑,天热地干,妾身到外间关照一下,让他们煮些皇上喜欢的桂梨茶来。”见朱见深并未留意,便退出房门,却不远走,只隔了雕窗暗暗观察。果然,朱见深悄悄走到小雨床边,伸手抚摸那一头青丝,末了还轻轻刮了一下他小小的鼻尖。万妃心下了然,却不说破,只是借吃茶的缘由拉了朱见深出来。

此后,又是匆匆十数日。小雨伤势稍好,已能略进饮食。只是此时天气正是炎热,臀伤结痂,御医和贵妃千叮咛万嘱咐切不可妄动,只好憋在屋内,既不能出门走动,也不敢着裤穿衣,甚是扰人。

小雨俯卧榻上,试着运功,仍觉得气血不畅,头昏眼花。不想在此虚度时光,心里惦记着去藏书阁整理淑妃遗物,又不敢冒然将此事假手他人。百般无奈之下,只得叫人搬了近日昭德宫账目,审查核对。后宫贪腐之事虽多,但昭德宫内由于他严明细致、管理有条,数年来从未有人敢徇私贪脏,宫务清明,宫内上下人等,无不心服。

小雨正觉得这些时日账务往来记载颇为杂乱,忽觉门帘微动,带进一阵凉风。由于伤势困扰连日俯卧或侧卧,臀部又不能着裤,小雨严禁外人擅入房门,因此宫女太监有事通传,必先敲门,免生尴尬。小雨惊觉来人未经通报便直闯入内,颇是恼怒,正要斥责,抬头见来人一身黄袍,贵妃和一应宫女俱陪在身侧,似乎都羞红了脸。

小雨大惊失色,赶紧抛去帐本,想拉上身边薄丝被,但动作一急,牵动伤口,痛得俊脸抽搐,终是慢了一步,翘臀朱痕,全被众人瞧在眼里。小雨大窘,又不能下地,只得在床上挣扎叩头,口称该死。

朱见深倒是不以为忤,笑意吟吟道:“贵妃说你近日伤愈苏醒,朕自来看看……看看何时审问淑妃一案。”

小雨伏底身子,恭敬答话:“皇上请问,奴才绝不敢欺瞒圣意。”

朱见深看看身边万妃,轻咳一声,寻思半晌,却只问道:“你叫什么名字?”

万妃瞟了朱见深一眼,心道你这些时日常来走动探他,这会儿倒不知道人家名字了,算是问的什么案。小雨道却答得恭顺:“奴才自幼入宫,无姓无名,是贵妃娘娘赐名小雨。”

朱见深哦了一声,却在桌边落座,好整以暇端起茶杯,似乎并没有离开之意。

小雨伏在床上,不敢抬头,又生怕被子滑落,心中尴尬,却不敢抗议。

万妃见那人只是喝着茶水,并不像有什么心思问罪,只得解围道:“小雨是我宫中奴才,与淑妃见面无非是代本宫探病,聊表心意。皇上听人诬陷之辞,确是错怪了他。妾身唯请皇上明察,还我昭德宫清白。”

朱见深不置可否,只是打量着小雨后颈的雪白肌肤不语。

万妃自讨了没趣,心下不悦,道:“皇上心急要审案,也要待那奴才身子好些再说,他这样衣冠不整下不了床,成什么样子,也污了圣目。”

朱见深却道:“不妨事,他这伤既然因淑妃之死而起,朕也需知道他伤得如何。”说罢起身走到床边,也不待小雨反应,就伸手揭开他拉在腰上的薄被,只见那雪臀上朱痕纵横,红肿未消。小雨羞赧已极,却不敢挣扎。好在朱见深并未多言,只道:“既然你伤的不轻,朕就改日再来审问。”

出得门来,万妃柔情款款道:“皇上近日劳心劳神,久不来妾身宫中歇息。淑妃既死,皇太子又搬往太后仁寿宫安住。夜间清冷,就请皇上在此安置,妾身也好服侍皇上左右,以分圣忧。”

朱见深故作严肃道:“淑妃死得突然,小雨对此仍脱不了干系,还是等他痊愈朕再过来审问。”说毕依旧摆驾回了乾清宫。

万妃自然知道朱见深这是连番故意作态给她脸色,心中恼恨。本以为杀了淑妃,可以挽回圣心,再拾恩宠,却不想一月光阴将过,他还是对昭德宫若即若离,长此下去,再让哪个嫔妃钻了空子,自己一番苦心经营,岂非付诸东流?看来不做出些故事挽回圣心,怕是不行了。

数日之后正是中秋佳节。万妃早早命宫女打扫亭台,在花园备宴,又精心梳洗打扮一番,才命太监到前殿托了话,请皇上晚上过来赏月。

天色微晚之时,朱见深下朝前来,万妃自是盛情相迎。哪想朱见深面色冷淡,却推说晚间要到仁寿宫陪伴周太后和可怜的皇太子,不能久留。

万妃心中愈发恼怒,脸上却是笑靥如花,假意抱憾道:“妾身这番心意,固然是与皇上相别日久,想念圣驾。却也是为着小雨那奴才。他自得皇上恕罪,捡回性命,心中常怀感激,与本宫说了几次,只盼与皇上当面请罪谢恩。”

朱见深闻言,果然关切道:“小雨身上好了?如今可能走动?”

万妃淡淡道:“自是好些了,正在后厨为皇上置备菜肴酒品,可惜万岁不得空闲,却不能久留,妾身怎敢耽误皇上陪伴太后皇子,这就请移驾仁寿宫吧。”

朱见深支吾半天,才道:“朕糊涂了,太后那边早吩咐了赏月还是十六好,明日请了戏班子,让朕过去陪伴。这八月十五,朕自是在此与爱妃共聚赏月。”

万妃心中暗笑,却不曾揶揄。

是夜月朗星稀,桂花香传,宫灯飘摇,自是一派朦胧夜色。

万妃与朱见深自在亭中坐了,对月把盏。小雨得了万妃命令,只得立在一旁,伺候酒菜。朱见深微醺之下,见月下美人虽着普通宫人服饰,但身姿俏丽,清秀可人,竟比身边华服贵妃美好许多,借着酒力,擦肩捏手,只把小雨窘得无地自容。万妃瞧得清楚,只作不见。

酒过三巡,万妃命人重新换了热菜。小雨重伤初愈,强颜欢笑,此时已服侍得颇为辛苦。然而朱见深兴致高昂,与万妃行令吟诗,却是圣颜大展。又过片刻,小雨鬓边已是虚汗直流,身形微微摇晃,朱见深发觉,赶忙命宫女在自己身边设了一座,招手吩咐小雨坐下。

小雨自知这番若落坐定是逾越了身份,只是推托不肯。万妃凤眸微冷,道:“万岁让你过去,那是疼惜你,别在这儿扫兴,赶紧坐下好好服侍。”

小雨战战兢兢坐了,只是臀部的伤势受压依然痛得如坐针毡,却不敢言语。这边万妃却嗔骂道:“没用的奴才,这般不懂规矩,还不给万岁夹菜?”

小雨赶紧夹起一块清蒸鲈鱼,万妃心中暗笑,皇上从小就怕刺,最是不肯吃鱼。

却见小雨细致地将鲈鱼剔刺,拨出晶莹的鱼肉沾饱了汤汁才送到皇上碗中。朱见深借着月色,盯着小雨婉约的面庞瞧得竟似痴了,美美地夹过鱼肉放入口中,竟连声称赞好吃,居然还亲自夹了块云雀肉放到小雨碗中。小雨对于这等突如其来的恩宠自是惊恐万分,见万妃脸上终于耐不住怒意,赶紧起坐离席。

朱见深余光瞥见贵妃面色不善,赶紧陪了笑脸道:“万姐姐今日置备如此丰盛酒席,朕心甚悦。多日来因哀伤淑妃一事,冷落了姐姐,朕这就自罚一杯,给你赔罪如何?”言毕亲自为万妃夹了菜,端酒满饮了一杯。

万妃意识到失态,也知此刻绝不能搅了兴致,使眼色让小雨坐下,才笑吟吟地说:“这一声万姐姐妾身却是多日未闻了。皇上自从有了淑妃和皇太子,竟还记得谁人才和你是一家吗?”

朱见深赔笑道:“万姐姐说笑了,朕自小便由姐姐陪伴,一路共同经历了许多风波劫难,这二十几年的相守,姐姐难道还怀疑朕对你的感情吗?”

“可惜皇上与妾身的皇儿早夭,妾身如今年龄渐长,恐难再为皇上生育。皇上多日来专宠淑妃,又将她育下的皇子匆匆册封东宫之位,心中哪里还有妾身的位置?”

朱见深稍敛笑颜:“可怜淑妃,竟是无福之人,自育下皇儿六年来都未得朕丝毫照顾,如今更是未享荣华便一病归西,姐姐就不要再与她一个命薄之人计较了。”言罢,转开话题,只与贵妃推杯换盏,还拉着小雨硬要他喝酒。

万妃见皇上话里似乎已不再将淑妃之死因归于谋害,算是对自己服了软,心中宽慰,忙示意小雨陪皇上共饮。小雨内功走的是清冷一路,加上重伤初愈,哪里饮得烈酒,被皇上贵妃盯盯地望着,无法推辞,只得饮下一满杯,白净的面容和脖颈霎时染了红晕。

朱见深看得有趣,顺势把那一只修长的玉手拉了,举杯陪他同饮。

万妃克制了情绪,一边为朱见深频频夹菜,还不失时机地道:“皇上尝尝这几个菜,小雨可是亲手烹饪,他的一番心意,皇上莫要辜负啊。”只把朱见深说得心里美如满月,早把淑妃之事忘得干净。直到二更时分,已是醉了八成,自与万妃同去歇息。

小雨闷闷不乐,既恼恨朱见深对淑妃姐姐的寡情,又不喜万妃频频拿自己做文章,不解这二人的一番表演所为何来。

次日,及至晌午,圣驾才离了昭德宫。

万妃便把小雨唤在身侧,端茶送水,捶腿打扇,极尽使唤。

这些事平时自是不用身为主管的小雨亲自打理,更何况他伤势未愈,昨儿又伺候了一夜,疲累异常。可万妃似乎冷了心,毫不怜惜。非但如此,稍不顺意,还当着众宫人的面,劈头责骂。小雨为人细致,从来都是讨尽贵妃欢欣,这番被使唤训斥,连昭德宫一干宫人都莫名其妙。按说前些时日万岁疏远贵妃,让她心情不好也就罢了,如今眼见隆恩浩荡,却不知主子娘娘又生的哪门子气。

直到掌灯十分,贵妃还在宽绢上飞针刺绣。看那黄绢上的底稿,自是万岁上午刚留的手笔。

小雨跪擎着绣框,已自举了两个时辰,眼见皇上那幅《一团和气图》画风繁复,纵然万妃堪称绣艺冠绝,但想要绣出这样的图案,也并非易事。

良久,万妃抬头欲换线穿针,不想连试多次,竟纫不上针。小雨轻轻劝道:“娘娘稍事歇息吧,这夜晚灯昏,绣得久了极是伤神。”

没想到万妃挥手打落绣架,怒道:“你笑本宫眼花?!怕是你擎得久了,嫌累了吧!”

小雨不敢再言,重新拾起绣框端端正正擎着。万妃又纫了几次针,仍旧无果,心烦意乱之下猛地甩手把绣针摔在小雨脸上,喝道:“你来纫!”小雨侧头避开眼睛,那绣针仍在他白嫩的脸上划开一丝淡淡血痕,不敢抱怨,捡起针线纫好双手递上。

万妃见他一双手柔滑细白,修长如玉,恨得心痒,劈手夺过绣针,抓过他一只手,狠狠把针扎在他手背上。小雨痛得微微皱眉,不敢抽回手,血一滴滴顺着针孔渗出来,落在贵妃掌心。

万妃愣愣地盯着他脸上手上的血滴,许久方才道:“人要是美,连一道伤口也是绝色,也叫人心疼。一团和气,什么叫一团和气,我便划了你这张脸,砍了这双手,倒看看不和气又待如何!”说罢,也不理会小雨,唤来宫女服侍梳洗,自到床上睡了。

小雨未得旨意只得跪着不动。

临近破晓,宫灯里的烛火已悄然熄灭。室内昏暗,只见淡淡天光。

万妃缓缓醒来,见小雨仍跪在床前,竟是一动未动。入秋夜凉,空旷的寝殿只显得他的身影愈加单薄。万妃心有愧意,拿了自己的外氅披在小雨肩上,黯然道:“你怎么还在这儿。”

“奴才知道娘娘心里不痛快,在这相陪,也能乘夜好好反省自己。”

万妃坐在床头,望着窗外黑蓝的天色和宫墙透在晨雾中雄伟的剪影,只是淡淡吟道:

君恩如水向东流,

得宠忧移失宠愁。

莫向樽前奏花落,

凉风只在殿西头。”

语毕,两行清泪已是潸然划落。

小雨借着微弱的天光,抬头看着万妃未施粉黛的容颜,云髻未梳,鬓边几缕白丝在这样暗淡的夜色里,仍是清晰可见。这个叱咤风云的权妃,此刻终究只是个锁在深宫的寂寞妇人。默默起身坐在榻边,将肩上外氅披在她身上,道:“娘娘吟诵这样的诗句,却是所为何来?”

万妃缓缓把头靠在他怀里,苦笑道:“所为何来?为我,为你,为淑妃,为所有在这皇宫里受尽折磨的人。”言毕长叹一声,道:“小雨,也许你觉得我多年来为了固宠,手段狠毒,是个无可救药的妒妇。可这四十年走来,皇宫的斗争,表面争的是恩宠,背后牵绊的是生死。很多个夜里,我也觉得够了,看起来好似个赢家,可到头究竟得到了什么?君恩如水,反复无常,今日宠这个,一场欢愉,醒来又是昨日黄花,不知忙着宠哪个去了。前段时日,那么宠淑妃,爱皇子,如今她才死了几日,又惦记上你了……我站在这看着,都不知道该为谁叹息。”

小雨连日遭逢后宫的风云变故,对她言下的无奈亦是感触颇深,一时无言陷入沉默。

万妃将头依着他的胸膛,呓语般道:“从两岁上拉扯皇上长大,如今他只是壮年,我却是老了。孩子,男人,还是一朝之君,让我怎么分得清楚?他不高兴了,便朝万姐姐使性子,甩脸色;高兴了,更要向万姐姐撒娇,要这要那。他和别的女人好,不许我妒;抢走我的东西,还不许我恼。你说我怎么养出这么个贪心的孩子?别人只道我表面的风光,可我心里这苦,和谁说去?”

“和我说吧。”

万妃虚空地望着天光,苦笑道:“唉,和你说能有什么用。养大了他,便看着他宠着别人去了。养大了你,原指望你能好好陪着我,却终究也要离我而去。”

小雨叹了口气,微微收拢手臂,将她搂得略紧些,道:“我哪也不去,只在这里陪着娘娘便是。”

万妃心道去不去哪是你能决定的,终究还是个心思单纯的孩子,搞不清自己的处境啊。但这番话听着到底是暖心,忍不住轻轻抚上他颊上的那丝血痕,“疼吗?”想起这些时日小雨为替自己办事所受的苦,昨天不顾他重伤那样拿他撒气确实不该,心疼道:“傻孩子,我不是什么心慈之人,对你又不好,你用不着可怜我。你若是个女人,说不定早被我破了相,一阵乱棒打死了。”

小雨笑道:“可我不是女人,娘娘大可不必顾虑。依奴才看,如今淑妃既死,皇太子年纪幼小,对娘娘毫无威胁,万岁的恩宠从今后只属于娘娘。娘娘只需安心静养,后宫自在掌握之中。”

“哦,本宫以为那个孽子血口喷人的指认害你受苦,你会耿耿于怀呢。”

“太子方才七岁,比奴才进宫时大不了多少。死了娘的孩子挺可怜的,娘娘何必将他放在眼里。”

万妃打量小雨黯然的面庞,只道他是基于自身的境遇方作此言,道:“既然你不要本宫替你出气,我也懒得在一个孩子身上费心。反正东宫之位既然不属于我那早夭的皇儿,那么属于谁也都是一样。眼下有周太后护着他,就等上几年看看这个逆子的品性再做道理。”

小雨闻言,心中暗暗宽慰。适才一夜思虑,淑妃姐姐所托雨瑶族和太子之事,以自己眼下的地位和能力,莫说毫无插手的余地,便是冒然举措,只怕也会给太子和家族带来羞辱和危难。而今既然万妃承诺不动,起码短期内太子的平安可保。

万妃借着窗棂透出的天光,见小雨沉静的侧脸轮廓完美,忍不住感叹道:“你啊,就算是个男人,也是天生一副惹祸的模样,就算这些年藏着掖着,低调行事,终究还是落在皇上眼里了。早知这样,还不如趁小掐死干净。”

小雨笑笑,“掐死了,娘娘舍得吗?”

万妃也不答言,翻身将他推倒在床榻上,将腿缠住他腰身,扯开衣襟在胸口落下急切的亲吻。

情动处,两人借着曦光如水,一番云雨缠眷。

许久万妃才喘息道:“如今皇上看上了你,还看不出来吗?你这些手段,用在那人身上,只怕我更是坐看‘君恩如水向东流’了。”

小雨脸色微沉,“娘娘为何还不放心?小雨说过多次,不愿以色侍君。娘娘既是看我长大,却不知我心性吗?”

万妃却也清楚小雨是个极好强的性子,若让他像那些一心爬上龙床的小太监一样,撅了屁股任人作践,怕是真要了他命。见他几番语气坚定,在皇上面前也绝无勾引之态。心中既是放心,又是为难。朱见深那边的心思甚是明了,却不知自己能保他几日。

伸手探向两人相连的部分,叹息道:“你这小太监,如今有了这个东西,却是越发了自在了,对情事也纯熟了许多,难不成真个把自己当男人了?”

小雨面露傲色道:“是不是男人又怎能仅凭胯间之物?男儿志在心中,文武才略,又岂输于人?”

未完待续……

远歌国际版权所有,盗用必究

(所有非原创图片皆来源于网络,版权归原作者所有)