编者:上海解放之初,工人群众居住条件依旧很差,许多人住在污水浜、垃圾堆旁的棚户区,环境恶劣、拥挤不堪。为改善工人居住条件,市政府设法筹资,在工业集中区附近建设工人新村。1952年5月,上海第一个工人新村——曹杨一村完工,它曾在中国成为令人羡慕的新式住宅的代表,也是新中国工人阶级当家做主的标志。

工人新村作为一种集居形式,一直被认为是1949年以后中国城市空间社会主义改造的典型。那么,上海的工人新村是怎么来的?它是如何被赋予工人阶级当家做主的象征意义?恰逢上海解放70周年之际,让我们来回顾下自1920年代至1950年30年间新村在中国,特别是上海的发展脉胳。

1952年6月26日,入住曹杨新村的第二天,两个工人的孩子在新村草坪上闲庭信步

工人新村作为一种集居形式,一直被认为是1949年以后中国城市空间社会主义改造的典型。虽然学者们大多能够将这一居住空间形式在中国的发生追溯到1920年代的新村运动,但却很少有人关注自1920年代至1950年30年间新村在中国,特别是上海的发展脉胳。大部分学者选择将这段历史直接跳过,甚至认为工人新村与苏联的集体居住方式是一脉相承的。比如罗岗先生在 《空间的生产和空间的转移——上海工人新村与社会主义城市经验》 一文中论述工人新村问题时,特别引用了列斐伏尔的话——“一个正在将自己转向社会主义的社会 (即使是在转换期中),不能接受资本主义所生产的空间。若这样做,便形同接受既有的政治与社会结构:这只会引向死路”。罗岗先生紧接着在文中称“因此,曹杨新村作为上海的第一个工人新村就具有特殊的意义,它既代表了社会主义对上海这座殖民大都会的改造,……与之相关的是,新村内部的规划、布局陈设作为一种空间的生产方式,不仅再造了工人群体的日常生活环境,而且形塑了他们的日常生活模式”。罗岗先生在这里要强调的是,工人新村的建设是一种社会主义新中国与旧社会的决裂,换言之,建设工人新村的目的是要割裂新上海,即工人阶级作为领导阶级的新上海与旧有的、腐朽的、资产阶级的旧上海的关联。那么事实上究竟如何?

当我们实际考察近代上海城市空间的形成过程,就会发现新村在1949年之前数量可观,分布地域遍布整个上海市区。那么,这些新村与日本新村运动有着什么样的关联? 并且除了日本的新村运动这一思想来源外,它是否还有其他的理论源头? 更重要的是,这一时期新村的空间设计理念又与新中国的城市社会主义空间改造之间有着怎样的联系? 无疑,这些问题的解决有助于我们从历史进程中把握新中国建设初期工人新村的全部涵义,更有助于了解当下上海城市空间建构中的历史文化渊源。

新村的出现与乌托邦空间理想

上海的第一个新村于1919年在西郊龙华建立。《申报》1919年6月3日所刊,“试办模范村之计划”记载:“沪俗腐败殆臻极度,兹有蔡式之顾念劬、敖宇润、杨济时、竺规身、黄警顽等就沪南二十里外龙华村试办模范新村。”这时的龙华新村依据日本新村概念进行规划兴建,目的是为了建立一个模范社区,对旧中国进行社会改造。

新村运动最早是20世纪初由日本白桦派理想主义作家武者小路实笃发起的,他受到克鲁泡特金的互助理论和托尔斯泰的泛劳动主义的影响,开展了“新村运动”。其目标是让大家过上“人的生活”,在一个十几人的共同体中一起劳动,粗茶淡饭,各取所需。

周作人留日时就积极参与了此运动,回国后极力将新村运动推广入中国,写了很多篇关于新村的文章。所以中国的新村运动主要由留日学生首先发起。当时的新村规划中有一套完整的管理制度,带有强烈的乌托邦性质。曹乐澄在1922年的《新村制度的意义》一文中就说道:“他的组织是善良的,他的主领乃是以协力的动作,造成人种安全的生活。换句话说,便是‘各尽所能,各取所需,八个字。一方面尽了对于人类的义务,他方面尽个人对自己的义务。”新村这一理念,很快在以上海为主的中国城市中传播开来,当然也就引起了人们,主要是知识分子的关注:有人对新村制度大加赞美,认为它可以养成平民正确参与政治生活的习惯,可以将中国的政治纳入正常的轨道,有利形成地方自治制度 (王焜《新村制》,载《新评论》1929年第2卷第3期)。但同时也有不少批评意见,关于新村的讨论在当时是非常激烈的,为此敦伟、黄绍谷和周作人曾于1920年在《民国日报·批评》 中专门撰文讨论新村在中国的发展及所面对的问题。但龙华新村的建立,无疑对新村运动的支持者是极大的鼓舞。新村从而如雨后春笋般地开始浮现,成为上海城市空间的重要组成部分。

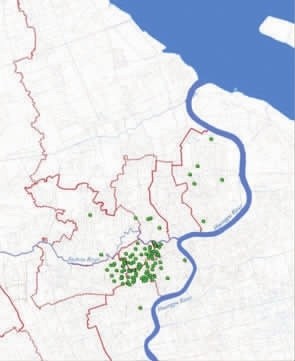

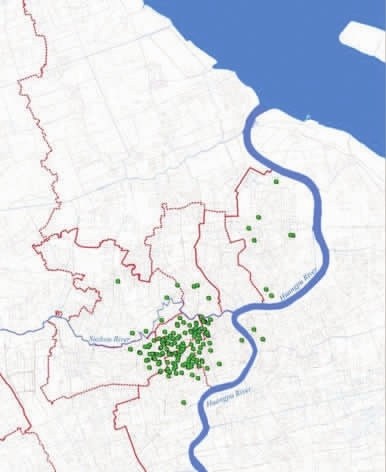

1920-1950年新村在上海的时空分布

龙华新村的建立开启了新村在上海的发展历史。自此以后,新村开始逐渐在上海市区内发展。初期,新村的发展相当缓慢,而且与龙华不同的是主要分布在城市中心地区。但进入1930年代后,随着上海城区的不断扩张、土地价格的飞涨,新村这样的居住方式开始大受欢迎,数量激增,分布遍及上海市各处,但以市区范围内为主。不过,这些新村的建设与最初的新村运动已经有了区别:它们大多由企业和学校主导修建,作为员工宿舍。比如暨南大学在由南京迁往真如后,迅即校董会出台章程《扩充新村购地附办新村》 兴建职工宿舍。

这些由单位兴建的新村,主要基于两个方面的考虑:一是员工集体居住,方便管理及生活方式的统一;二是便于工余联谊以及紧急时的守望相助。不过,这一时期除了原来的市民自助式新村建设外,还出现了两类十分重要的新村建设者:一是房地产商,二是上海市政府。

近代上海开埠后,因为租界的设立以及回报颇高的土地收益,上海的房地产发展迅猛,成为上海的支柱产业之一。同时,随着上海城市经济的发展,社会分化日益突出。特别是一战后民族产业的出现,数量可观的中产阶级在上海兴起,他们随着经济地位的稳定,力图透过对空间的消费强化身份认同。针对这部分人群,房地产商们看中了新村所蕴涵的现代、卫生等空间意象,纷纷将新建的住宅小区命名为“某某新村”。对于这种将“新村”概念过度消费的现象,有人在 《建筑月刊》 上撰文批评:

这里所谓新村,并不是像银行或地产商投资在市区较远的地方,划出一片田地,建造起许多火辣辣的洋房,招人购买,并订定分期付款办法的那种新村。也不是什么村呀,邨呀,出租给人居住的那种里弄房产。更不是顶着建设新村的名目,在乡区里购进一片土地,计划成了各种建筑图样,叫人去选择任何一种房屋,预先缴付定洋或先付造价百分之几定造住宅,造成之后完全付清,或分期拨付。但结果定房方面的钱是收了,建筑也着手进行了,终至承揽建筑者收不到款,而宣告停顿。定房到期也欲住新屋,但房屋只有一个墙框,框上架着一个屋顶的那种新村。

这段文字清晰地透露出,除了我们前面提到的那种以集居方式修建的单位集体宿舍外,由房地产开发商经营的新村共有三种形式:一是位于郊区的西式洋房;二是位于市区内的普通里弄住宅;第三种是最接近新村原旨的,位于乡间,但仍是由房产商经营。这三种居住形式都冠以新村之名,甚至只是简单的以村命名。由此可见,正是因为最初兴建的新村所形成的特有的空间意象吸引了众多的市民,才使得以新村之名发展房地产业成为上海房地产商营销的重要手段。

在房地产商借用新村概念发展房地产业的同时。为了改变上海居住环境的恶劣,上海市政府也开始积极介入新村建设之中。如1934年受实业部的指示,上海市内“人口集中,商业繁盛。因地价高涨,平民住居问题,便发生了严重的恐慌。上海市政府为应平民的需要,特设平民福利事业委员会,主办平民新村”。不过,市政府组织的

新村与房地产商针对中产阶级的营销明显不同,所建设的新村带有明确的福利意味。如1936年制定的“上海平民新村住房居住规则”中的第三条规定:“本市市民现有相当职业,全家每月收入在卅元以下,原入本会平民新村居住者,应填具申请书,经本村主任许可,方予租住。”在政府的积极推动下,上海的平民新村建设蓬勃发展,仅1936年就有不少平民新村建成。

1937年抗战军兴,人口大量迁入上海,特别是租界地区,引发了新一轮房地产开发热潮,在房地产的推动下,新村的数量有所增加,至1945年抗战结束时,上海新村数量明显比战前的1937年增长。

1945年抗战结束后,大量人口复原回到上海。不久,国共内战再燃烽火,难民蜂拥而至。故而,这一时期新村的营建方式主要有两种:一种是以工作单位为单元进行建设的新村,目的是为解决职工的居住困难。如招商局“为解决员工宿舍问题,在闸北同济路购入地皮十三亩九分五厘,并依法招商承包建造西式二层单幢住宅六十四幢。”(“产业:招商新村动工建造”,《国营招商局业务通讯》1946年第38期)一年后,招商新村建成,并成为招商局成立七十五周年的献礼。另一种是为安置难民而修建的平民新村,如闸北等地修建的通海新村、南通新村等。事实上,抗战甫一结束,上海市政府就成立了“上海市市民新村委员会”,以“根据《建国大纲》第二条之规定为筹划并鼓励建筑市民新村施以合理管理以利民居起见,设立市民新村委员会,直隶于市政府”,专门用以管理新村建设事务。

1945年和1949年上海地区新村分布图

资本主义空间生产方式下新村的异化

列斐伏尔在 《空间政治学的反思》 中批评了在城市规划学界所存在的“一种更为隐蔽的公理是:规划的空间是客观的和‘纯静的,;它是一种科学对象,并且因此是中性的。”通过对上海的新村发展情况的梳理,我们看到的事实,正如同列斐伏尔所认为的那样:“如今看起来空间是政治的。空间并不是某种与意识形态和政治保持着遥远距离的科学对象 (scientific objects)。相反地,它永远是政治性的和策略性的。”我们从新村的空间生产过程中可以明显地看出,这一城市空间的生产方式及其在20世纪上半叶的发展,完全是与当时上海,以及中国的政治、社会紧密联系在一起的。

最初的乌托邦空间理想与新村的建设,更多是与当时的救亡图存、民族复兴联系在一起的。有志青年们往往把新村的建设与自治组织联系在一起 (“民治学会之自治讲演”中有刘钟台称“盖本会最注重自治,尤注意海外建设新村”。载《申报》1919年10月13日)。其中,以在上海成立的民治学会最为积极,如他们大约在龙华新村建立的同时,也在淮安设立新村,以图建立一个新型的社会组织:“包君达三为我等在淮安开了三百万 (疑为衍字)亩之地组织新村,请诸君研究民治学理,他日均到兄弟处先办一小小新村,亦可讲宗教及教育。诸君要造净土及黄金极乐世界请到敝处初步试验。”

这一乌托邦理想虽然一直贯穿着新村发展的过程,但当新村转变为房地产商营销房产的策略后,这一理想渐渐被抛弃,新村不再被认为是社会改造的良器,而是蜕化为城市居民改善居住条件的方式之一:“最近中国新村建设社发表宣言,提倡于本市近郊建筑新村,主张房产合作投资,并以八大优点相标榜,这对于备受不良业主压迫及饱满尝都市烦嚣的市民,诚有相当的裨益”(时新“新村建设与建设新村”,载《道路月刊》1935年第47期)。新村中的乌托邦理想被逐渐抽离。

抽离其乌托邦理念后的新村,正好与其时传入我国的英国著名城市学者霍华德所著的《明日的田园城市》 中的思想相对接。霍华德关于田园城市的理念,特别是他将田园景观引入到城市空间营造中,对这一时期的中国城市设计与规划产生了深远的影响 (董修甲“田园新市与我国市政”,载《东方杂志》 第22卷第11期)。这一点从30年代中期上海对新村建设的期许可以看出,“目前以社会合作的方式来倡导近郊新村建设,此种工作,显然有它内在的意义,如沟通都市与农村的生活,逐渐化乡村为都市等等,然而就整个的社会见地来讲”,时新在《新村建设与建设新村》一文中不无忧虑地说道:“这种新村不过是农村建设的一种形态,还是谈不上严格的新村建设。”显然,新村空间品格中的公正、清洁、卫生等要素正与田园城市的理念相吻合。而正是基于这种空间品质,新村随后被在上海兴起的中产阶级加以利用,作为区分身份的空间标识。

虽然冠以新村之名的居住小区,建筑形式多种多样,有西式洋房,也有新式里弄。如李青崖在短篇小说《玫瑰新村——二十二年上海的新村》中就描述了主人公江铸人在真如新村的房屋类型即是新式洋房:

虽然这新村仅仅只有十多栋散在荒地里的矮而且小的单层洋房,可以表示其为“村”而且“新”的意义。但更多的还是钱冬生所说的新村式建筑:

现所流行的“新村”式。这是一种集体式的住宅建筑。普通系由数幢乃至十数幢的房屋构成,每幢房屋可容纳六七家至十三、四家不等。房屋以外,照例预留有相当大小的空间,籍作“村”内居民儿童游戏散步之用。……这些房屋的式样,大抵系以西式为主,但在橱房,楼梯门窗方式,有时却还保留些中式的作风。(钱冬生“闲话新村式的住宅建筑”,载《营造旬刊》1948年第45期)

这种以新村冠名的住宅小区由于更强调其清新的空气和公共空间的设计,房地产商自然是不会放过这种资本可以渗入的符号空间,从而大肆对其消费。如《玫瑰新村——二十二年上海的新村》中,一则新村的广告如此描述:

住宅问题,在海上真难以解决,既苦耗费过大,复苦环境不良,兹有热心公益改良社会之某某诸君,购得沪西某处地皮百亩,空气新鲜,交通便利,预备建设玫瑰新村,以图对于上海的住宅问题,谋可作模范之改决。……并闻该村除住宅外,尚有公共礼堂、学校、商店、自流井、公共汽车种种设备,是则此种组织固不仅为住宅问题谋解决也。

随后,小说详细描述了主人公夫妇在与推销新村的房地商交涉的种种经历,展示出一幅在商业利润驱动下的新村营建状况。可知,在这种新村中社会改造的乌托邦色彩早已荡然无存。

另一方面,政府主持修建的平民新村,其消费群体是普通的低收入市民阶层,时新提到:“这种运动的范围,仅仅限于都市的近郊,而构成它的社会成份,又多是市民当中的薪水阶层。”尽管其居住品质无法与中产阶级的花园新村所媲美,但是仍然秉承新村运动最初的空间设计理念:“村内街道广阔,并有运动场,书报处,合作社,浴堂等以供住民之需,设计极臻完善。”(“平民福利建设:上海市新建平民新村”,载《良友》1936年第113期) 而在《新世界》 上有一篇文章更是详细地描述了新修建而成的平民新村——其美新村的内部空间设计:

(平民新村)地方是在市中心区其美路,名叫“其美新村”。村的一面是平成竹蓠。一面靠近小溪,风景很好。村里面的房间,分甲乙两种:甲种,每家有一屋,一寝室、一厨房、一厕所,无楼。每月租金五圆,连自来水电灯以及小孩子的教育费用,都在里面。乙种,地面较小,没有特别间寝室,只在客屋上加一层楼,地铺睡觉,每月租金四元。其他各样享受同甲种一样。甲乙共有五百个房间,排列得很整齐,都是非常好看的。每家屋内的地下,是水门汀铺的,隔两天要用水冲洗一次,所以干净得来同我们船上的地板相等。房门外,多数人家都种得有花。有少数人家,将规定的小花园圃来种菜,也是一样的美观,并且还经济。宿舍大概分的三个集团。各个集团的两头,有水门汀做的洗衣处,也可淘米、洗菜。又有公共厕所一间。村的中央有小学校一所,有幼稚园一所,还有新村的办公室一间。校门外是一个大运动场。另外还有大食堂,消费社,图书馆等,都办得极好。内中有一所公共浴室,室内设有冷热水管,盆堂,莲蓬等,分男女两列。每逢星期二、五开放一天。每人只要两分钱的水费,这是多么经济啊! (徐大伦“参观上海市平民新村”,载《新世界》1937年第10卷第9期)

平民新村里的公共设施一应俱全,特别是消费合作社成为新村标准配置,一般在新村居民迁入后就正式营业 (“沪平民新村消合社开始营业”,载《全作月刊》1937年第8卷第3期)。同时,新村内部环境卫生、清洁,“该项新村建筑虽简单,而具纯朴之美,切合实用,尤注重于卫生设置”也使得新村的这种居住形式,成为台湾学者郭奇正教授所言的带有强烈的“清洁、卫生、舒适”等现代化的空间意象,因而成为城市中产阶级居住的主要形式。

此外,工作单位主持兴修的新村则是通过集体性的群居,以培养出一种合乎现代性的中国都市中产阶级的理想生活方式。如开明新村正是如此:

“开明新村”,是开明书店的新村,在北四川路永丰坊底的祥经里,前门是公路,大约有六、七亩地,在寸金寸土的都市里,能有那么大的一个所在也不易了。二年来,他们以辛苦经营,购进地,造起屋,连同买下

原先祥经里的一幢房子,住着六十多位工作者 (容纳了他们在上海全部工作者的三分之二),从总经理到各部门的职员,分配房间采用一个原则:有眷属的一间,没有的住“统舱”。中间是一大片运动场,旁边有一排厨房,有眷属者两家合用厨房一间,此外有阅览室,娱乐室各一间,最周到的是搭起一排极大的木架子,以供晒晾之用。(补白沙“开明新村”,《社讯》1948年第41、42期)

而开明新村的分配方式得到了当时社会精英的充分肯定与认同:“以上海的文化企业机构说,‘开明,不算最大,建立起这么一个共同生活的场合,据我所知,除此以外却就绝无仅有了。一种合理的做法,也说明了何以一个力量并不太大的文化企业,会建立得起这么一个需要力量并不太小的共同生活的设备。踏实着做,一步步的走,对于一个以‘事业团体化,,‘团体家庭化,为方针的我们,‘开明,有著值得借镜的地方。”(同上)

综上所述,1950年之前的上海新村建设,透露出列斐伏尔所指出的“空间一向是被各种历史的、自然的元素所型塑,但这个过程是一个政治过程。”(包亚明 《现代性与空间的生产》,上海教育出版社,2003年)新村空间的生产,无疑是上世纪上半叶上海城市政治、经济背景下的产物,它从最初的乌托邦理想空间,一步步演化成房地产商和政府机构所着意打造的居住空间。在这一过程中,社会改造的理念并未完全从中隐去,相反,不同社会机构均或明或暗地通过对这一理念的消费而获得收益。同时,田园城市理念的阑入又强化了原有的平等、自由、公正的空间理想。

如果我们对1950年之后的工人新村的空间品质稍有了解,会发现“平等、公正、清洁、卫生”等这些原有新村建设中的空间意象正是新生的共产党政府用以打造社会主义居住空间———工人新村的主要元素,并且它们也被成功地转化为新中国工人阶级当家作主的政治符号。但在政府的话语体系中却有意无意隐去了工人新村与过往的新村运动和职工新村之间的关联。事实上,这样的状况似乎更体现出列斐伏尔所谓的“空间是政治的,意识形态的。它真正是一种充斥着各种意识形态的产物”。(同上)

(原文刊发于2016年2月19日《文汇报·文汇学人》)

作者:张晓虹(复旦大学中国历史地理研究所教授)、郑端(复旦大学哲学学院博士研究生)

编辑:陈瑜

责任编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。