我看哈维尔和布罗茨基之争

茉莉

2003年茉莉在捷克与哈维尔总统合影

凡是像本人一样,从小做“黑崽子”,长大做“反革命”,看够了亲戚鄙夷的眼神,有过熟人相遇假装不认识的体验的人,大多会对哈维尔和布罗茨基这一场争论产生兴趣。

贝岭先生在其《哈维尔与布罗茨基》一文中,介绍了前捷克总统哈维尔和1987年诺贝尔文学奖得主、俄国流亡诗人布罗茨基的笔战。那是1993年,哈维尔在《纽约书评》上发表了《后共产主义的噩梦》一文,布罗茨基写了一封很长的公开信,质疑哈维尔的见解,由此引起一场直指人心和人性的精彩笔战。

这场争论的导火线,由哈维尔的一个小故事引起。哈维尔说:“记得曾有一段时间,我的朋友和故旧总会在街上避开我,虽然我自己从未那样想过,但他们在某种意义上把我看成他们的良心,如果停下来和我交谈,就会感到不得不为自己没有去反抗那个政权而道歉,要么就要向我解释为什么他们没有那样去做,亦或是以宣称反抗无论如何也无济于事来为自己辩护。对警察可能跟踪我的恐惧是造成这种情况的另一个原因,和我交谈会使他们的处境变得复杂。与其如此,不如就不走近我。这样既可以省去不愉快的对话,同时也避免了可能随之而来的迫害。简单地说,我成了这些朋友的一种不方便,而对于不便最好避开为是。几十年来,民主世界最主要的噩梦是共产主义。”

简言之,哈维尔认为朋友故旧曾经回避他,是因为他们心里有歉意,因此感到尴尬为难,或者担忧自己也遭到迫害,由此归结出:这一切都是共产主义的祸害。

这就是布罗茨基所不能接受的了。思想更为敏锐,对人性认识更为深刻的布罗茨基,尖锐地讥讽哈维尔说:“在我看来,总统先生,你那出名的礼貌,在这里,似乎没有为你的事后聪明带来多少益处,你真的敢肯定人们当时回避你,仅仅是因为出于尴尬和担忧──潜在的迫害,而不是因为他们想到那个制度表面上的稳定而瞧不起你?你真的敢肯定他们之中没有人把你当成一个被监视的、厄运将临的人,在这样一个人身上浪费太多时间是愚蠢的?……难道你没有想像过他们在黄昏时分对他们的妻子说:‘我今天在街上看到哈维尔。这下够他受的了。’”

布罗茨基这番话,道出了一个无情的现实:人们并非都像哈维尔所想像得那样,把被共产党当局监控的反抗者视为“良心”,因而产生那麽多富于人性的温情感受:歉疚、尴尬和担忧,他们更可能有对反抗者的轻蔑,甚至是对失意者的幸灾乐祸。

这样的人性黑洞,就不是只拿“共产主义”做替罪羊,所能完全掩盖的了。布罗茨基因而一针见血地对哈维尔指出:“人类的邪恶永远如此。地理名称或政治术语提供的不是一个望远镜或窗子,而是我们自身的影子:即人类消极潜力的影子。我们在世界这个部分于超过三分之二世纪里发生的事情之广度,是不能以一个‘共产主义’就可以勾销的……你所指称的‘共产主义’是人性崩裂,而不是一个政治问题。这是一个人类问题,是我们的种类的问题,因而也是一个挥之不去的本性的问题。”

在笔者看来,这两位文学大师的辩论,涉及到一个人性善恶的哲学问题。哈维尔总统把他的那些回避他的同胞想像得很善良,有点接近中国孟子的性善说,即“人皆有恻隐之心”,也来源于西方哲学家康得的说法:“每个人都有道德感。”

而布罗茨基作为一位特立独行的天才诗人,对人性持一种深刻的悲观主义态度,这种态度源自西方哲学对人性本恶的确认。曾经是苏俄制度下的“文学囚徒”,对政治迫害有过切肤之痛的布罗茨基,希望捷克的前政治犯哈维尔诚实面对人类天性中的冷酷。

但布罗茨基说的只是一个普遍性的问题,即人类永远的邪恶,他没有看到,哈维尔对共产主义异化人性的这一指控,具有其特殊性的意义。用刺刀和谎言维系的共产党制度,造成了人类精神上的红色恐怖,极大地摧残和腐蚀了人性,助长了人性之恶。哈维尔所遭遇的事情--捷克人道德上的屈从和冷漠,这种共产党国家中人民中产生的“平庸的邪恶”,是与其制度有一定关系的。

2005-01-02

1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

附: 哈维尔与布罗茨基

贝岭

一,布罗茨基质疑哈维尔

文字有时真的奇妙。

如果说布罗茨基是一位高智慧的诗人,善以雷霆万钧般的文字拷问力量,密集地将他的质疑掷向对手的内心深处。而哈维尔,则好用他政治家低调的老练和思想者四两拨千金般的不疾不徐从容回应。所以,他们的思想一旦发生碰撞,擦出火花,必将足够精彩。

一九九三年,美国知识界最重要的政治和文化杂志《纽约书评》(New York Review ofBooks)上,美籍俄罗斯诗人(一九八七年诺贝尔文学奖得主)约瑟夫。布罗茨基(JosephBrodsky)针对哈维尔在《纽约书评》上发表的《后共产主义的噩梦》(ThePost-CommunistNightmare)一文,写了一封很长的公开信,质疑作为总统的哈维尔在这篇(他获得美国乔治。华盛顿大学授予其总统勋章时发表的)演讲中提出的许多见解,哈维尔为此写了回复的公开信,并在信中邀请布罗茨基能约个时间和他见面沟通。

作为我此生读到的最发人深省、也是最精彩的思想论战,这两位既有深厚欧洲文明背景,又有共产主义制度下生活经验的作家在文字上的一来一往绝对令人神往,而且一直让我难以忘怀。一九九九年夏天,我到作为总统府的布拉格城堡拜访哈维尔,在交谈时,我特地询问哈维尔,他后来是否和布罗茨基见过面,并一起坐下来深入探讨他们显然有着巨大分歧的观点,哈维尔沈吟了一下,告诉我,他还没有机会和布罗茨基见面交谈。看得出来,他对我会关注那场论争颇感讶异。

“可是,布罗茨基已经过世了。”我说。

“什么!他已经去世了?真的吗?”哈维尔一下子楞在那里,他惊呆了。

“由于心脏病突发,他已于一九九六年一月在纽约去世了……”我说。

交谈在一瞬间凝固了,我那句未说完的话,似乎也僵立在空气中。哈维尔睁大眼睛望着我,那碧绿色的瞳孔一动不动,透著一种复杂的、让我难以看透的神态。我也呆在那里,我和他都被震惊了,但震惊的原因各不相同。他震惊的是,那位真正触到他痛处的对手过世了,而那场论争也无从继续了。

我震惊的是,布罗茨基已经逝世整整两年九个月了,哈维尔竟不知。难道,因为做了总统,他不仅远离了文学世界,甚至连如此重大的文学事件也浑然不知了?

我看着哈维尔,哈维尔则看着正紧张地不知怎么应付老板的两位助手,显然,他对助手们未能提供关于布罗茨基逝世的消息颇为恼火,可这两位只知道政治世界的助手,完全不知道布罗茨基是谁,甚至搞不清楚他的老板究竟和布罗茨基发生了什么。最后,哈维尔不得不向他们解释我们这一对话的来龙去脉。我看出哈维尔的窘迫,我不仅触及了一个敏感、微妙的话题,而且将一个噩耗带给了哈维尔。

我知道,哈维尔这些年病得很重,多次和死神擦身而过。就是在此刻,在他见我之时,我面对的仍是一位大病初愈,面庞浮肿,满身透著疲惫的哈维尔。

那十年,哈维尔所经历的几乎都是政治、政治、政治。假如我没有记错,一九九六年一月,他深受人民爱戴的原配妻子奥尔嘉(竟和布罗茨基同年同月)因患癌症逝世了。那之后,他经历著丧妻之痛、肺癌、肠穿孔,多次的高烧,七次入医院抢救。后来,他还要和他的政治对手前总理克劳斯进行对于捷克未来的重大辩论。也许,他真的无暇知道文学世界里的任何消息。

二,布罗茨基为何批评哈维尔

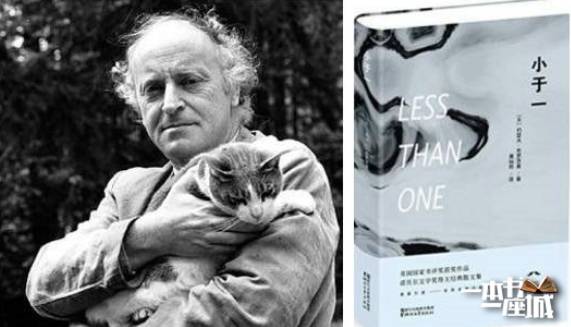

布罗茨基是一位真正的文学天才,他在十四岁那年就厌倦了任何制式化的学校教育,从中学退学,之后便再也没有去学校读书,他是一位天性厌恶权力、甚至专和统治者作对的倔头,他痛恨谎言,好修理那些自以为是的家伙。他对诗歌保持着最高的敬意,并将诗视为人类良知最后的庇护所。他早年的诗带有古典的哀婉,孤立卓绝,没有一丝杂音。一九九六年一月,他在定居的纽约,因心脏病突发在睡梦中逝世,那一年他才五十六岁。他的遽然逝世曾让我沈痛不已。

布罗茨基逝世后,俄罗斯总统叶尔钦代表俄国在哀悼这位前苏联流亡诗人的唁电中,称他为“俄罗斯诗歌的太阳,是继普希金之后最伟大的俄罗斯诗人。”他痛悔苏联将他驱离祖国,称这是俄罗斯永恒的耻辱。叶尔钦又说,在这之后,我们又没能及时将他迎回祖国,这是俄罗斯永远的遗憾。他发誓,一定要迎回布罗茨基的遗体,让他的灵魂和躯体都安葬在俄国的土地上。

在这篇演说一开头,哈维尔说了一个发人深省的小故事,他说:“记得曾有一段时间,我的朋友和故旧总会在街上避开我,虽然我自己从未那样想过,但他们在某种意义上把我看成他们的良心,如果停下来和我交谈,就会感到不得不为自己没有去反抗那个政权而道歉,要么就要向我解释为什么他们没有那样去做,亦或是以宣称反抗无论如何也无济于事来为自己辩护。对警察可能跟踪我的恐惧是造成这种情况的另一个原因,和我交谈会使他们的处境变得复杂。与其如此,不如就不走近我。这样既可以省去不愉快的对话,同时也避免了可能随之而来的迫害。简单地说,我成了这些朋友的一种不方便,而对于不便最好避开为是。几十年来,民主世界最主要的噩梦是共产主义。在共产主义雪崩般坍塌三年后的今天,另一个噩梦──后共产主义──似乎已取而代之。……”

正是这个小故事,和哈维尔推导出来的结论,触动了敏锐的布罗茨基,看得出来,布罗茨基已对哈维尔关注多年,他读出了这篇演讲里有着某种政治家或政客惯用的带着取悦大众味道的“宽宏大量”。布罗茨基当即写下这封视野广阔、洋洋洒洒、诚恳但不乏讥诮的公开信,那是一封不仅写给总统,也是写给作家同行,甚至是写给同在极权制度下坐牢的狱友哈维尔的信,布罗茨基写道:“在我看来,总统先生,你那出名的礼貌,在这里,似乎没有为你的事后聪明带来多少益处,你真的敢肯定人们当时回避你,仅仅是因为出于尴尬和担忧──潜在的迫害,而不是因为他们想到那个制度表面上的稳定而瞧不起你?你真的敢肯定他们之中没有人把你当成一个被监视的、厄运将临的人,在这样一个人身上浪费太多时间是愚蠢的?……难道你没有想像过他们在黄昏时分对他们的妻子说:”我今天在街上看到哈维尔。这下够他受的了。‘或者,难道是我误解了捷克人的个性?“布罗茨基甚至尖锐地指出:”因为一个与邪恶抗争或抵制它的人几乎会自动地把自己当成是善良的,从而回避自我分析。“”人类的邪恶永远如此。地理名称或政治术语提供的不是一个望远镜或窗子,而是我们自身的影子:即人类消极潜力的影子。我们在世界这个部分于超过三分之二世纪里发生的事情之广度,是不能以一个’共产主义‘就可以勾销的……你所指称的’共产主义‘是人性崩裂,而不是一个政治问题。这是一个人类问题,是我们的种类的问题,因而也是一个挥之不去的本性的问题。无论是作为一位作家或作为一个国家的总统,你都不应该使用术语来模糊人类邪恶的现实——我应加上一句,术语是邪恶为了模糊它自身的现实而发明的。“

三,哈维尔对布罗茨基的反应

哈维尔一读到《纽约书评》转寄来的布罗茨基的公开信后,立即在《纽约书评》上向布罗茨基回复了一封短信,信中亦不乏反唇相讥的智慧。他说:“由于你的道德力量和才能,你和其他相对来说仅是一小批的作家,接下了俄罗斯十九世纪伟大诗人、小说家和评论家,以及少数几个不可压抑的艺术家,例如赫玛托娃、茨维塔耶娃、曼德尔斯坦姆、巴别、佐先科甚至帕斯捷尔纳克等人的工作。你向往自由,而你赢得了。当你的亲密或疏远朋友看到你为那种胜利付出代价而离开他们走向监狱,他们很有可能会说,他们一点也没有感到正处于自由所带来的不方便危险中。说不定他们还由此而获得了某种见不得人的满足哩。……”

那个布拉格阳光灿烂的夏末上午,我和哈维尔交谈时涉及的范围广泛,他像是一位和蔼的长者,我感受着他的腼腆、轻松、幽默感和获知布罗茨基逝世后的沉重,他那深思熟虑的政治家式的反应能力给我留下深刻的印象。

哈维尔跟我在关于他和布罗茨基论战这个话题上的交谈是这样结束的,哈维尔对我说:“其中有讨论到本质意义的问题,也是一个非常重要的主题。可是那次的讨论并不成功,混乱了,我不把它当做我思想和著作中辉煌的部分。”

我能了解也理解哈维尔的遗憾。但我从他们的讨论中获得了巨大的快感并由此引发了更多的思考,我确信,作为总统的哈维尔和早年作为剧作家、一个异议份子的哈维尔之间有着差异。对于应该怎样看待人类、人心和人性?做为作家的布罗茨基和已是总统的哈维尔看待问题的视角已显然不同。哈维尔虽不是一个喜欢用简单的文思取悦大众的人,但哈维尔写这篇演讲时面对的恰恰是大众,正如布罗茨基所说:“有些事是随着讲坛而来的,不过我们应该抵制它,……”作为总统的哈维尔已不可能将人类的堕落毫不留情地予以揭示。更不可能不留情面地用文字“拷问”那些当年躲着他的老熟人或认得他的布拉格市民。

而布罗茨基不是这样,他昂着头、目光犀利,从不取悦大众。他甚至是目中无人的,但他无视的是平庸,是那些忙着抒发泛滥情感的文人,以及目标短浅的职业政客。多年来,我始终无法忘记他的那句名言──“时间只能使邪恶升值”。就像一九九八年秋天,爱尔兰诗人谢默斯。希尼(SeamusHeaney,一九九五年诺贝尔文学奖得主)对我谈起布罗茨基时令我动容的说法:“我真的很怀念他。当你在约瑟夫。布罗茨基面前,首先你感到你在接近一个能量的喷泉,其次是一个诚实的喷泉。他从不害怕讲真话。但你也是在一个傲慢的喷泉边,但这不要紧,没什么。”

哈维尔戏剧性的一生确是传奇。他成名颇早,三十多岁便已是获得欧美戏剧界注目的捷克剧作家。一九七七年,他参与起草了具有历史里程碑意义的捷克人权文献“七七宪章”,并成为此一宪章运动的发言人,受到举世注目。他曾多次入狱,饱受邪恶专制政权摧残。一九八九年十一月至十二月,他领导了捷克那场迫使共产党交出政权、温和如“天鹅绒”般的革命,当选捷克斯洛伐克共和国总统及后来的捷克共和国总统。成为被自己形容为“一个奉善良之命的男孩,以头部撞击一座被邪恶之王居住的城堡,直至城墙倒塌,他自己即成了国王,进而英明统治了许多年。”的一个神话。哈维尔当上总统后,在西方世界有着英雄、圣徒、名仕般的光环。这种敬意许多是来自西方知识界对于一位专制政权下受难知识份子不无自卑的倾慕。

四,布罗茨基是彻底意义的“个人”

布罗茨基虽也饱受专制政权的摧残,但他是一个彻底意义上的“个人”,一个绝对拒绝使用“我们”,而只用“我”来思考的人,一个极富个性的“高文化的诗人”(切斯拉夫。米洛什CzoslawMilose语),他对人性的黑暗、人类整体的堕落不仅毫不留情地予以抨击,甚至还深表忧虑地开出拯救的药方。布罗茨基告诉哈维尔:“因为除了怀疑和良好的品味外,别无其他抵抗人心粗俗的解毒剂,而我们发现这些东西是融合在伟大文学作品中的,包括你的作品。”他在公开信中建议哈维尔:“你处于一个很好的位置,不仅要把你的知识传达给人民,在某种程度上还要医治那种心灵疾病,帮他们成为像你那样的人。……通过向你的人民介绍普鲁斯特、卡夫卡、福克纳、普拉托诺夫、加缪或乔伊丝,也许你至少可以在欧洲的中心把一个国家变成一个有教养的民族。”

哈维尔未必昏庸,也尚未丧失自我反省的能力,当了十三年总统之后,哈维尔不久前清醒地告诉世人:“这一切其实是命运对我投下的残酷陷阱。因为,我的确是在一夜之间被弹进神话世界,然后在接下来的几年,回到地上,更清楚了解到神话只是人类现实的投射,以及世界的构造绝对不像神话那样。于是,在从未尝试成为神话国王,并发现自己确实在历史的意外中被逼上这个位置之余,我并未能免于从令人兴奋的革命世界衰落到官僚例行公事的痛苦。”

对于善好沈思的人,这一直指人心和人性的笔战,弥足珍贵。而且,随着布罗茨基的逝去,已成永远的遗憾。

──转自《观察》