我已经七十六岁,到了人生古来稀的年龄,随时都会离开世界。可是我还有这么多的经历要告诉大家(注意不是故事,更不是中国作家编的小说),有时我真怕突然离开世界,将这些事情,这些话都带走了,没有留给大家。其中张瑜就是我担心被带走的一个。他是共产党的一个老干部,共产党人,中国文人不是将他们描写成穷凶极恶,贪婪成性的恶魔,就是将他们塑造成大公无私,刻苦耐劳,为人民服务的老黄牛。他们到底是什么人?高尚或者卑劣?富有人性还是残暴不仁?

我能与共产党干部有零距离的接触,实在要归功我的劳改,否则我也就是无数在上海长大的洋场遗少中的一个,有着他们的一切特点,精明,头脑灵活,劳改彻底改变了我的命运,改变了我的一生,我的家庭,我的婚姻,和我的个性。我以极其沉重的代价作为学费,深刻的上了这个中国社会大学,学到了书本和中国大学中学不到的真正知识,知道了中国历史上读不到的故事。至今我还享受着这个大学给我的可贵的精神财富,同时也继续在为它付出代价。很多人不明白,认为那已经是过去的事情,为什么它还在伤害你呢﹖所谓劳改处分能够对一个人的直接伤害,无论从时间上,物质上和精神上看都是有限的,而且以后是可以通过努力改变的,但是由劳改副作用造成的损害结果,譬如婚姻和孩子,会终身像幽灵一样跟随你,那是不可逆转,也无法改变的。

可是动起笔来写这个题目,才知道不好写,我要是实事求是的写,海外的民主人士可能会因为我美化共产党要砸烂我的狗头,或者给我套上一个特务的帽子,而共产党也不会满意,且不说我过去写了那么多文章揭他们的短,他们已经恼羞成怒到连我当过反动学生都不承认了,去北京上访也不承认了,找过石油部,北京市委也不承认了,统统说是我瞎编的,这里写的共产党老干部他们也不会领情,不够高大,一点没有他们豢养的文人写起他们来那么读起来舒服。简直跟一个普通老百姓没有什么区别,所以我会两头不讨好。

不过我最怕的还不是民主党和共产党,我最怕的是共产党毛泽东当政时期的要求进步的分子,共产党发财时的爱国侨胞,和海外的极端民主分子,我生活在中国人中多年,已经深知中国人中的极端分子比真正的共产党分子和真正的民主分子要可怕得多,他们总是将当时的主流思想推高到人人自危的恐怖状态,搞到人人都必须讲假话的高度才能避免被攻击和定成反党分子,或者反民主分子,特务,才能不被骂。如果我们认定讲假话,不诚实是中国民族的特征的话,那么其中不少人就是被这些人吓出来的。

想来想去,如果我为了讨好民主派,将张瑜写得十恶不赦,我太对不起这位在我劳改时那样善待我的前辈了,如果我去讨好共产党,将张瑜写得跟他们传记里的共产党一个样,他们也不会见我的情,他们有那么多人怕马屁,多我这个也不稀奇。所以我决定按照实际情况写,想想到我这个年龄,不应该太怕了,别人怎么认为于我有多大关系?就算骂我,我入了土也听不到了,何必不将想讲的话都讲完再走,所以我决定写真正的张瑜,他曾经以父辈的慈祥对待过我,他虽然也有着普通中国人有的种种缺点,看到漂亮的女人就会心动,也喜欢享受特权,但是他有人性,至诚至性,而且有同情心。我写张瑜,最重要的一点是我喜欢这个,尊敬这个真正的活生生的张瑜,超过那些小说中电影中圣人化了的共产党员。

张瑜参加革命很早,他当过一个延安中央级人物,林枫的通讯员,是真正的红小鬼。他在劳动时经常给我回忆延安的事情,那些事情,经张瑜讲出来,真实得就像我每天吃饭一样,因为张瑜是用那种讲家常事,讲回忆,带着好笑的口吻讲出来的,不带一种政治色彩,既不神化它,也不妖魔它,他只是在讲他以前的一件事,像吃饭睡觉那样的平常。例如,他讲到在党校学习的时候,突然人都被集中到大操场上,操场的周围架起了机枪,对每个人开始搜身,张瑜说他吓坏了,他怀里正揣着丁玲的三八节有感,他将那个文章拿出来叠起来,压到脚底下,幸好,查的人没有让他移步,张瑜没有说查到会怎么办,他说这一切,都是将这些事作为应该发生的有些好笑的事说的,他根本不想这些事对不对,好不好。他也谈到抓特务,叫做抢救运动,每个人都要交代,交代得愈多愈大愈好,结果差不多每个人都变成了特务被斗,等到斗完了,运动结束了,再给每个人平反,这还不算,还让被定成特务的人出气,叫泄气卸包袱,轻装上阵。张瑜说的时候,常常学那些人说话的口气,非常生动。张瑜还讲了很多延安的俗事,党校做饭都用那种特别大的锅,有一次一个老鼠掉到粥锅里去了,捞出来后,不知是不是应该还给大家喝,当时物资很紧张,请示了一个蛮大的官后决定保密给大家喝。后来这个人被定成了特务,最后又平反了。张瑜也给我讲了很多阎锡山的事情,他对阎锡山非常佩服,说阎锡山完全学共产党,我们有什么,他们就有什么,他们也注重部队思想教育,守太原市阎锡山将棺材放在太原城上,意思是与城同存亡,太原攻得非常艰难,最后城破,阎锡山逃到台湾去了。

张瑜对我说了很多毛泽东的事情,那时候刘少奇还没有打倒,他对刘少奇非常敬佩,他说连毛泽东都非常敬佩刘少奇,毛常说,三天不学习, 赶不上刘少奇,他说的时候学着毛泽东的腔调,我至今记忆犹深。张给我说的事中我印象比较深的还有关于张国焘的事情,张国焘叛变后,他的妻子还在延安。毛泽东找他妻子谈话,问她怎么办,毛说如果愿意留在这里没有问题,如果她愿意去找张国焘,我也可以安排送你到重庆去。张国焘妻子想了半天说,我还是遵照中国人传统嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,去找张国焘吧。毛泽东松了一口气,这正是他希望的,他说,那很好,我这就安排,你去了后给张国焘带句话,不该说的不要说,否则我们总能找到他。这句话确实非常厉害,张国焘当年地位在毛泽东之上,知道太多了。毛泽东这句话封住了他的口几十年。

张瑜给我讲的事情很多,可惜年久了,我大多记不得了,他对我讲这些事时哪里有一点将我当成反动学生的样子,对他来说,他见的事太多了,他连问我为什么会打成反动学生都懒得问,共产党怎么搞运动,没有人比他更明白了,一说起我的事,他就是感概,用一种怜惜的口吻说:

“出师未捷身先死,这么年轻啊!这么年轻啊!”他真的非常难过。

我最感动的张瑜是对我的真诚,别人对我讲话,对我最好的人也就是好好改造自己,将来还会有前途的,或者你表现不错,不要灰心,我一点也不歧视你们这些人等等,而张瑜从来不对我讲这些话,他完全将我当作与他平等的人对待,交谈时非常诚恳,加上他年纪比我大得多,对我的态度总有一种长辈对后辈的关心和恩爱。有一次,他非常严肃的对我说,我想告诉你,我是因为什么问题被下放的,否则外面的传说会使你误解。我非常吃惊,这是完全没有必要的,我只是一个来改造的反动学生,而他是党员,是共产党的处级干部。这说明他非常看重我们的友情,如果这能叫做友情的话,或者更确切地叫做亲情,因为他对我确实表现了一种父辈的慈祥,我深深感动。我常常问自己,我如果处于他的地位,我能够对一个劳动改造的人这样平等,这样真诚吗?我认为我做不到。

张瑜说:他原来是十四级干部,玉门市的公安局长和组织部长,那时的地委书记是刘长亮。他并不是自己犯错误被处分的,他的错误是他在兰州开会时看中了一个人, 这个人能说会道,能力非常强,他费了很大力气将这个人调到了玉门市,并加以重用,这个人来了后,贪污了很多钱,而且生活腐化,搞了很多女人,被逮捕法办。然后追责任到张瑜身上,张瑜被撤去职务,降到十九级,开除党籍,处分后,张瑜蹲到地上哭了起来,几十年的革命经历,全成泡沫。这时刘长亮走过来安慰他,说不要难过,是重了一点,等将来机会吧。所以张瑜对刘长亮印象很好。我没有告诉张瑜,就是这同一个刘长亮,调到北京石油学院当书记后,不懂业务,大搞政治运动,石油学院成为北京所有大学中唯一一个在六五年抓了十一个反动学生的大学。连当时北京市大学部部长宋硕都觉得多了,不肯批,但是刘长亮坚持一个不减。

二年后在复查案情时,张瑜被恢复党籍,调整到十七级。后来六零年左右,张瑜成为第一批去大庆油田建油田的元老,他分工管理生活,是当时管理生活的主要领导。几年后他就被下放到农场来了,而这次下放没有什么原因,他没有再犯什么错误。

我相信张瑜告诉我的话都是真实的,张瑜有着西北人那种纯朴和耿直,不是那种耍诡计搞阴谋的人。记得我们在抬麻袋时,王百川故意逗他,说他手上戴的瑞士罗马表是假货,我不知道为什么共产党老干部都非常重视有一块瑞士表,这可能是延安的风气,张瑜一生气将表扎下来,向地上用力扔去,让王百川去捡起来看看是真是假,王百川笑坏了,到处当笑话讲,可见张瑜之性格。

张瑜不知道的是他在大庆已经有了新对头,我从王奎选在背后讲这些下放干部的话中,听出来大庆的上面有人将张瑜视作眼中钉,只要有运动,一定会以他的历史问题来斗他。我觉得以张瑜这样直率的脾气,在解放后的官场中很难生存。果然文化大革命一开始的第一阶段,刘少奇主持运动,抓反革命时,他就被抛出来了,大字报上除了他的老问题外,还将同情包庇反动学生也加上去了,说他在党支部会上公开为反动学生叫冤。我是纯然被作为打张瑜的炮弹发出去的,没有人来找我的麻烦,在我离开农场时张瑜才告诉我,他曾经在队部的党员会议上提出要以治病救人的态度来管理XX,XX还很年轻, 不能那么凶恶, 将他吓的可怜兮兮,队指导员邵兰新听了他的话很不舒服,在会上争论起来了,但是张瑜在以前从来没有告诉过我这件事,一直等到我离开时才告诉我。到了刘少奇被打倒,革命委员会成立后,清理阶级队伍时,张瑜又被作为混入党内的坏人揪出来了,在丘德功被打死的那个斗争会上,张瑜被打得更凶,只是张瑜的身体比丘德功好,挺过来了。

张瑜身上有着一种坚韧,共产党叫做革命乐观主义,作为一个有着很长革命历史的老干部,又曾为比较高的位置,现在落到这种处境,我很少看到他有愁眉苦脸的时候,更没有见过他表示不满意。不过在地里一个人的时候,他常常唱苏武牧羊;

苏武,留胡节不辱。

雪地又冰天,

羁留十九年。

渴饮雪,

饥吞毡,

夜幕也无边。

心存汉社稷,

旄落犹未还。

历尽难中难,

心如铁石坚。

夜在塞上时听笳声,

入耳恸心酸。

转眼北风吹,

(苏武牧羊久不归)

群雁汉关飞。

(家书欲寄谁)

白发娘,

望儿归。

红妆守空帏。

三更同入梦,

两地谁梦谁?

任海枯石烂,

大节定不亏。

能使匈奴心惊胆破,

共服汉德威。

他唱的是中国的古调,就像古代读书人读书那样的长调,每一句听起来都差不多,但是歌声凄凉,催人泪下。

我曾经去过张瑜家中,他的妻子杨君,看上去应该是知识分子,身材娇小,能够看出原来长得不错,但是现在满面皱纹,那种愁容已经埋没了脸上应该有的所有神态。他有三个孩子,比车启轲的孩子大,在十岁到十五岁之间。五个人挤在一间房子中,一个大炕占了半个房间,今天我回忆起那个住所时,我为中国上一代人流泪,他们曾经熬过的日子和艰难是今天和将来的中国人无法理解的。

张瑜是一个好父亲,就在那种处境下,他还想给孩子带来一些可能的乐趣。农场除了冬天时周末有一天休息外,在整个播种到秋收期没有休息日。后来文化革命爆发后,比较松了,偶尔会有休息,但是张瑜又被斗了,可是我记得有一天,我们确实出去玩了,张瑜带着三个孩子加上我。对于农场的我们,对于张瑜的处境,对于我的反动学生的身份,这次出游是何等的珍贵和奇异,以至于五十年后的今天我不得不去写它们。这一定是在刘少奇被打倒,农场革命委员会成立,清理阶级队伍运动之前的这一段时间,这时候是真正自由的时候,没有人管了,上班靠群众组织在指挥,有时间就可能拿到一个休息日。就在那时候张瑜决定组织一次出游,旅游对于那个时代的人是个陌生的概念,我想张瑜想起它,可能是内心对于孩子的歉疚,在那个时代中,不但物质生活极其艰苦,而且运动不断,孩子生活在比大人还残忍的恐惧之中,张瑜想给孩子一些快乐,就想起了出游,我被邀请与他们一起去。那是怎么一次奇特的出游啊?我们没有目的地,没有车,背着一点吃的干馒头,拿着几根用树枝做的鱼杆,这种简陋的鱼杆如果能钓上鱼,那一定是旅游公司为了娱乐顾客专门饲养的笨鱼,为了加强出游的气氛,张瑜还让孩子戴上了不必要的草帽,对于北大荒的太阳来说,草帽实在是多余的,所以这是一个真正催人泪下的出游,我们这群催人泪下的人带着催人泪下的东西走在催人泪下的旅途,最可怜的是我们离开农场的时候,队部那两只没有主人的狗,也自动地跟着我们参加了我们这些凄惨人的旅行,这一对世界上命运最悲惨的两只狗,那天是那么高兴,在我们前面跑着,跳着,一会儿又跑回我们的身边,摇着尾巴,转一个圈子,又向前冲了出去。

我们穿过闷热的柞树林,走到火山的溶岩上,眺望格丘山和其他十一个火山的姿影,北大荒的天空永远空气洁净,蔚蓝得透明,白云在天上浮游,最后我们到了一个小小的水池,在那里钓了半天鱼。当然是毫无所获。孩子们非常高兴,这可能是他们童少年唯一的一次欢乐。他们看不到的是在不远的将来,乌云已经滚滚,他们的父亲,将被一群豺狼按在地上用棍子,皮鞭毒打。

张瑜还带着共产党老区与群众很容易融合的品质,我与他一起去到农村,他走到老乡的门口,随便的蹲下,就与老乡聊起收成,聊起土地,聊起家里的情况,很快就变得非常亲热了。在这个时候张瑜总是有意无意的说出几句他早期参加革命的事情,然后老乡们会假装惊奇,啊,原来是老革命啊,张瑜就会谦虚的说几句客气话。也像所有的共产党干部和复员军人一样,都特别爱唱革命歌曲,唱起来非常投入,我与张瑜在队部一起唱革命歌曲时,他都是声振屋瓦的在唱,有时唱完了,还会认真的来纠正我哪次个地方唱得不对,其实他的纠正都是不按乐谱来的,他根本不懂乐谱。每逢这时,我就连连称是。这些复员军人和干部特别爱唱的是三大纪律八项注意,每当唱到不要调戏妇女们的时候,他们就相互在那里挤眼睛,或者怪笑。张瑜也像所有的军人一样看到漂亮女人就亢奋,但是他不像复员军人那样成天开黄色玩笑,黄色玩笑在中国农村,农场,复员军人中都是非常主要的生活内容,而且它很容易将人拉近。共产党的军人干部大部分来自农村,你在农村生活过一段时候就明白这种作风的来源。

我曾经想过如果让张瑜官复原职,放到今天的社会中,会不会贪污呢?会不会搞小三呢? 我认为会的。我认为在中国这个地方以这个标准去选择好人,是要失望的,一个看到漂亮女人不动心的男人,不是有病,就是在压制自己,只要女人这关把不住,那么贪污是必然的。所以如果以将这两条标准来决定好坏人,那么就成了自由选择,也就是你愿意选谁就是谁,结果变成了政治斗争的一种工具。中国古时候,朱元璋那样残忍的杀贪官,都没有能制止贪污。不但共产党贪污,换老百姓上去也会贪污,将现在的海外民运分子弄回去当官,也照样贪污,贪污这个问题在亚洲除了日本以外,都无可避免,只能以制度来约束,而非可以以道德来评论,至于女人问题那就比贪污更是人性问题了。我喜欢张瑜,并不是因为在这两个问题上他比其他共产党员强,比其他中国人强,比民运分子强,而是他的个性和他对人的同情心,这一点使我今天回忆起他来就无限怀念。

我与张瑜在一起生活的八年中难忘的回忆太多了,北大荒除了冷,风景是非常美丽的,北大荒的天空碧蓝,洁净,像晶莹的宝石,天空的白云如一条条白色的綢缎,野地里开满各种颜色的野花,鹌鹑在地里飞来飞去,北大荒有一种芍药花,白色,开得非常大,堪与牡丹比美。但是北大荒的植物生长期特别短,所以春天的时候,差不多在一两天中所有的植物都绿了,再过几天就开花了,然后到秋天的时候也在一两天中所有的叶子都掉了,栎树的叶子变成红的,然后变成枯黄色整个冬天不掉。冬天是非常冷的,我们有时还得到地里去干活,这时人在地里活动还好一些,如果坐在铁牛上,尽管一人挨着一人,都冻得发抖,看着张瑜的胡子眉毛上都冻成冰花,我的眼镜上都冻得看不到了,鼻子冻得痛,我觉得我的血管快要不流了,那种冷的感觉不经过是无法知道的。有一个东北农民到我们农场偷粮食,被抓住了,工人将他五花大绑,用铁牛送到总部保卫科,路上只半小时,这个人的胳膊冻住了,必须送医院,然后截去了,由此可见北大荒之冷,暴风雪来时,如果找不到房子,在外面十分钟就会被冻死。

记得有一次在地里干活,天气特别好,天突然从天边升起了乌云,这块乌云特别的黑,对比于我们这里的阳光明媚就像地狱压过来了,我有些害怕,乌云愈升愈高,升到三分之一的天空,天地已经暗下来了,这时来了一阵狂风,风是向我们这边吹的,可是乌云却向天边慢慢退回去了,天又渐渐亮了起来,乌云最后退到了地平线上,我以为没有事了。谁知道过了一会儿地平线上又变成漆黑一片,然后慢慢向我们这边推进过来,那个黑的程度堪比黑夜,大家都看着康队长希望他下收工令,可是他就不开口,这次乌云上得特别快,到了半天的时候刮起了狂风,将人都能吹动,然后倾盆大雨来了, 全天都黑了,我们都像电影里逃命的国民党兵那样向家狂奔,不一会儿水就没到了我的膝盖,我吓坏了,我看到张瑜在我前面奔,他一边奔,一边嘴里叫着,他叫的不是恐惧,他叫的是一种好似感到好玩,老天你还会这么厉害的一种藐视,这可能正是我与张瑜区别的一种象征,如果这个可怕的暴风雨是这个时代的象征,那么我在这个暴风雨中的样子就是我面对这个恐怖的时代的精神状态,而张瑜面对着这暴风雨的样子,就像他背负着比我更复杂更多的各种苦难和冤屈,但他无怨无惧。

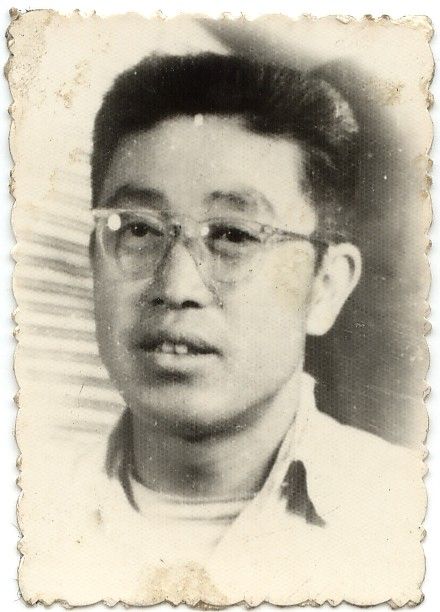

我是一九七二年离开农场的,那时他还在灾难之中,他默默的送给我一张照片,认真的在照片的背面写上他的名字,像很多共产党老干部一样,文化不高,但字都写得非常漂亮。临别时,他对我说,我是清白的,你将来会看到的。

是的,从延安开始,他就在经历共产党的运动,后来不都还原没有事了吗,他讲起那些历史的时候只是以一种好笑的口吻讲,现在不过是再加上一段新的经历罢了。

毛泽东死后,我在大庆碰到到了张瑜,他已经退休了,搬到了大庆,得到了很好的安排,他似乎很高兴他的生活,对一切都很满意。那次会面他很惊奇我还不知道邵兰新死的事情,他给我详细地描写了邵兰新死的过程。他讲这个故事,与他以前讲延安故事给我听用的是同一种口吻,好像这一切都是在闹着玩似的,无怨无悔,但是他讲邵兰新故事时却多了一种幸灾乐祸,这是我在以前听他故事时没有听到过的。

在国外的环境中我常常回忆起张瑜,我感谢他在我蒙难的时期,将我当作一个人来尊重,而这一条反过来我是做不到的,在中国这一个国家,这应该是被人最值得怀念的品质。