第69届柏林电影节闭幕,王景春、咏梅凭借《地久天长》斩获影帝影后两座银熊。这部电影由中国导演王小帅执导,是“家园三部曲”的首部作品。影片用三个小时铺设了一幅跨度三十年的中国社会画卷。从知青返城到计划生育、下岗大潮……被时代裹挟的个人命运与家庭变迁牵动着两代人的记忆。

在导演王小帅眼中,“这已经不是电影,这就是生活。”这与他在2012年接受本刊采访时的态度是一致的。面对“现实世界已经够残酷了,为什么电影不像春晚一样娱乐着嬉笑怒骂”的意见,王小帅的回答是,“艺术越这样,现实越残忍。”

(本文原载于《三联生活周刊》2012年第22期)

“逆来顺受”是王小帅形容自己童年性格的词。与强调个体矛盾的当代亲子关系不同,那是一个共性强烈的时代,而想要脱颖是所有人想象之外的事情。王小帅的父亲曾在上海戏剧学院任教,1966年上海光学仪器厂要组织800人去贵阳组建新工厂,王小帅的母亲从哈工大毕业后分配在厂工作,自然是要去的,而父亲则放弃了教职,选择陪同妻子孩子全家一起去贵阳建厂。王小帅1966年1月出生,5个月大就跟着父母来到了贵阳。

父亲在儿时还谈不上对他有多么大的方向性的指引,那个年代的家长尚无特别清醒特别有目的性,对孩子大部分采取放养的方式。孩子偶尔能感受到,即使在大人身上也充满了不可抗的逆来顺受。从1964到1978年,以战备为主导思想,在广大三线地区建设工业,把大城市人口向外移动,是整个国家的生产和经济形态。学校和家长都在封闭的山区军工厂小环境里,“别说孩子,大人的自我意识都完成得很晚”。家长忙于工作,而学校又是放松的,只要做完作业就可以玩耍,未来的目标并不明确。传统的教育方式,该打则打,该骂即骂,做完作业就去玩。这不是独苗时代的孩子。他父亲的引导也很直观,“你要是学会画画,至少不会捡垃圾”——他们家门口就有捡垃圾的。

于是王小帅和父亲学起画画。“孩子都是喜欢玩的,画画更像游戏,你在幼儿园说一句画画了,孩子们就会扑过来,涂鸦更像一种好玩的天性的东西。”但是王小帅还是更想和小朋友出去玩。“孩子都这样,只要有的玩,就不想画。”对于画画反而是一些对于外部记忆的细节,“哪些有安全感,就会记得特别清楚。”比如坐在父亲腿上夜里偷偷用蜡烛看莫奈的《日出》,“那么简洁的线条,寥寥几笔,就把朦胧的感觉画出来了”。同样是学习美术,他更多地把注意力放在父子之间的交流上。“我父亲对我说,学会画画就可以自己给自己上班了。”

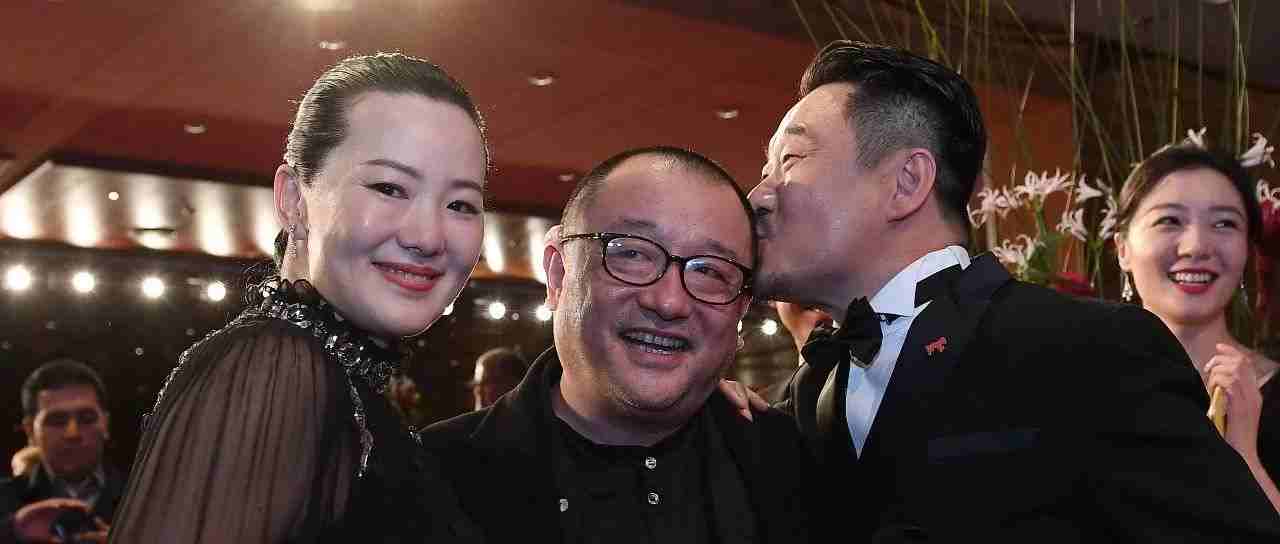

导演王小帅

父亲的浪漫想象是脱离集体,给孩子的未来更多自由。问题是谁也没有想象力能够预知未来。和他们一起去的上海人家,有一家让孩子拉小提琴,“把琴蒙着不出声音地拉”。但孩子终究是孩子,王小帅羡慕可以尽情玩的伙伴们。“会有一种压抑感,不快乐了,被压抑了天性。”老生常谈的是父母“压一压逼一逼,长大就知道是为你好。现在这个社会更强调竞争”。“父亲让我学的,是那个时代被忽略的,个人的小手艺。大家都上技校、考高中、接父母的班这样的常规思维。”

常规思维里生活着那个环境里的大多数。那个时代的人对于培养教育的理解也和现在不同,和他一起的上海家庭的孩子们,命运迥异。像他15岁就考学离开的是少数,有花了10年时间才彻底回到上海,并把户口都落在上海的,也有父母回到上海,儿女留在贵阳当地厂里工作的,他们甚至保留说上海话的习惯,只是也说的不是上海人现在的语言了。“我从小受影响,等到中国社会开放,经济发展形成地区差异,我们才明白,自己本应该属于生活好的范畴。孩子一有这个意识,就和大人一样有疑问了。”

电影《地久天长》海报

启蒙的美术老师就是父亲,但父亲只是喜欢,知道找教材找方法教,自己并不擅长。“孩子对抗是很弱的。这么小,你难受一下,嘟个嘴抗拒不了。我每次绘画过程都是逃避、反感,想要草草完成任务,父亲不在就偷偷懒。”这个游戏样式的教学直到12岁才有了明确的目标。“大人成熟得很晚,他们那时看到1978年中央美术学院附中招生的通知。”同时王小帅自己也有了目的性:“到了12岁以后,孩子的天分开始显现。有的人数学好,有的人文学才能和感知能力更强,我也知道了自己这方面更好一点。”

虽然有着逃离大众生活的希望,但父亲设定的方向并不是兴趣爱好。王小帅说,父亲这样的培养是希望他能拥有自由和独立。“他自己在众多职业里选择过,他是个有艺术情怀的人。艺术门类很敏感,数理化很弱势。他给自己找了个逃避数理化的方式,当演员。但进入演员行业,你又进入另一种束缚,是意识形态的。”让孩子学习美术是父亲的“灵光一现”,甚至不用沟通,比演员拥有更大的自我空间。

“小时候说画,都扑上来。但不是真正审美角度的,喜欢达·芬奇那种感觉。”王小帅承认,“数理化确实是我们家族的传统弱项。”而且画画也确实比做功课、背单词有意思。“我从一个很基础的玩的心态里走了出来,也觉得自己对审美方面确实有一些特长。”“那时代相对单纯,在这种封闭区域里,孩子的自由玩耍得到了最大限度的开放。”王小帅说,“我的童年虽然学画,但还是很快乐。我最大的痛苦是我养的狗被我父亲杀了吃了,这是我从少年到现在也无法用电影表现的痛苦。”

电影《冬春的日子》剧照

1978年中央美院附中恢复招生,王小帅才12岁。他邮寄了自己的创作和材料过去,但是被招生者拒绝。“到那时候就现实了,人家要求15岁,我从12岁就想去,年龄太小,但是这样的消息一来一回,你发现对方是实实在在存在的,你的材料,画的东西退回来,说年纪很小,值得鼓励,再接再厉。”孩子自己也有了功利化的转变。“那个时候没有出路可言,不能想象除了目前的现状,你还能争取到什么东西。”

“我在15岁考上中央美院附中,去北京了,这个消息传回贵阳,才引起了整个区域的震动。”从贵州最早考上央美附中,此后毕业又考上北京电影学院,王小帅成为很多迁移到三线小城的上海人的话题人物。“从贵阳到武汉都知道我。”他和父亲学画画来抵御大环境的另类行为得到了人群和社会的普遍认可,大家知道了,“原来还有别的路可走”。王小帅和父亲没有目标的摸索,也成了后来的榜样。“后来我们的三线地区才有学画学音乐的孩子。”王小帅说。

很多东西是后来离开贵阳山区之后才想明白。“只有到了一定程度,考上了附中,你在一个特殊环境了,离开了那个大众教育的环境。”来到北京的王小帅迅速发现,那种成百上千的大众教育环境不复存在,也不用再参加各种考试。“你的独特专业只有几十个人,你只要一画就显得很会画。”他开始真正感激父亲想着法让自己临摹、写生并剥夺了很多玩乐时间。“当你发现你很有竞争力,这个方式还是挺好的。所以剥夺了快乐也是有益处。”

“你往后走的每一步,都在受童年的影响。”王小帅琢磨更多的是自己为什么会不断想回溯青春和童年。“每个时代、环境的人去回顾自己的童年,都会有不一样的经历。有的人是爷爷、奶奶带大的,因为年轻人忙于安身立命,又只有一个孩子。农村还有留守儿童。其实背后都是时代背景。”

电影《地久天长》剧照

“六七十年代出生的人对于大集体还是有领地感的。”王小帅说,“来北京也知道,这里有军队大院的孩子,大院就是一种领地,还有南城的,虽然是集体生活。每个人都会给自己划归一片儿,孩子心目中对这个环境有依赖,对那种生活形态有亲近感,也是对自己领地的依赖。”有些人成年后将这种领地内的童年视为阴影,甚至逃避自己的童年生活。“和后来的境遇有很大关系,比如你总能看到艺术家说自己年轻时扛过大包,种过地,等他变成成功人士,这种看起来很惨的经历很容易转化为财富,但是长大后还是农民,感受就完全不同。”

王小帅自己对于过去和童年选择正视。“当我离开这里,进入一个陌生环境,我立刻就被边缘化了。比如我刚来北京的时候。”成长中到达别处,才发现自己是弱势群体,而此前毫无知觉。在潜意识里这种被边缘化的感觉一直影响着他。“孩子总是没心没肺的,现在也一样,捧着iPad就很开心,独生子女只要有游戏玩,也没有压抑。”作为从小说着上海话长大的贵阳军工厂孩子,王小帅也是离开之后才不断产生疑问:“我到底是哪里人?父母还保留上海户口。”他儿时的玩伴还在贵阳当地工作,虽然在家里和父母讲上海话,但在外面讲话又成了贵阳话。“我一直在寻找归属感。”

回到童年城市总让他特别有感触。有一次开车过遵义,看到已经废弃的三线厂的楼房没了窗户玻璃,一个个黑洞像眼睛一样,王小帅就不敢看。他生活在一条小溪边,够玩耍又淹不死人,但电影里已经变成一条能淹死人的江。“只有回到童年三线的城市,那里才是我们的领地。”

“其实那种生活是充满安全感的。”不管孩子还是大人,因为对未来没有预设也难以把握,反而只满足于简单的快乐。王小帅说自己从来没有好胜心,只想做个传播者。他对电影的不主流的理解和拍摄总是引来反对之声。一种意见是,现实世界已经够残酷了,为什么不能把电影搞得像春晚一样娱乐着嬉笑怒骂呢?“可是艺术越这样,现实越残忍。”王小帅认真地一字一顿地说。