Professor Lan是我的大学老师,授我的学识令我享用终生。三十年多年来他对我亦师亦友,我们一直保持着密切的联系,互相分享各自的作品和好看的文字。前几天他用邮件发给我一篇发自肺腑的大作,令我感动不已。好东西不敢独享,经他同意,转贴在下面,与大家共享。

皋兰路上的东正教堂

Viktor Lan

那日,看到精美无比的意大利米兰大教堂图片,勾起我不少回忆……

(一)

五十年代中,父母携家定居上海,最初是住在皋兰路上。皋兰路旧属法租界,原名高乃依路,1914年筑,以法国诗人高乃依(Corneille)命名;抗战胜利后,1946年改名为皋兰路。皋兰路是一条小马路,宽12米,长278米,离繁华的淮海路很近,却是闹中取静的宜居佳区。皋兰路梧桐葱郁、清雅幽静,其建筑皆为西式花园洋房,风格各异,其中有不少名人名宅,如皋兰路1号张学良旧居和皋兰路18号富商虞洽卿故居。

皋兰路。

当年,我们孩子对名人名宅不知不晓,也没有兴趣;吸引我们的是皋兰路上另外两个地方。一个是皋兰路2号法国公园,后改名复兴公园。这所富有法式情调的公园,具有一百多年历史,高树参天,绿草茵茵,优美宜人。当年,我们爱去那里游玩,常站在那棵伸延生长、几乎与湖面平行的巨树上,而最喜欢的就是那有旋转木马的华亭。皋兰路上另一个标志性建筑,就是16号的东正教堂。这座小巧玲珑、精致可爱的东正教堂,有大大小小的九个金十字架矗立在绚烂的园顶上,犹如童话里的神奇宫殿,给孩童时代的我留下深刻印象。

我们曾在复兴公园树下嬉耍。

皋兰路张学良故居。

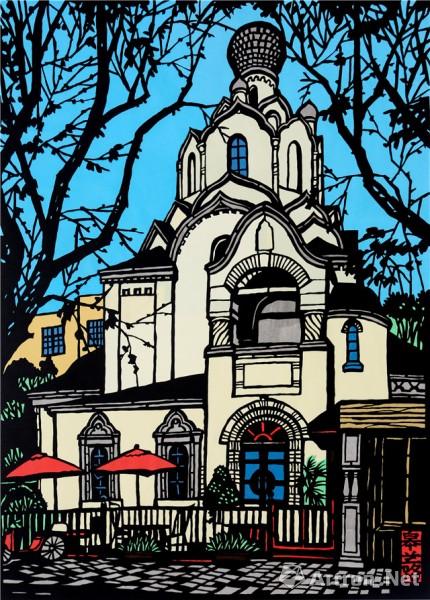

皋兰路上的教堂。

后来我们搬家,入住南昌路圣保罗公寓。虽然隔了一两条马路,可我从家中客厅窗户,能更清楚地鸟瞰那所美丽的教堂。童年,我常站在窗前,远眺着它。年幼的我不懂宗教,更不懂宗教区别,但每当风暴来临,幼小无助的心灵总希望冥冥之中有神灵保佑。皋兰路上的东正教堂,近在咫尺,就在眼前,自然成了我倾诉膜拜的“麦加”。那年,母亲患癌症,我恭敬地站在窗前,面对教堂,祈求上天保佑;后来弟弟赴新疆,我也同样寄托思念……。当我大学毕业,即将赴京任教,临行之日,我凭窗远眺,踌躇满志。然而,行将远离父母,终究伤感;我久久地望着那教堂的金顶,慢慢回头环视家中一切,雏鸟恋旧巢之情涌上心头……。

文革那年,父母被政治风暴赶出了资产阶级的豪华公寓,搬到市郊一个无产阶级的工人新村。届年秋天,我随串联大军,顺道返沪探亲。那日,我心惊胆颤地摸索着走进父母居住的楼道,迎面而来的是两大横幅,上面写着父亲的名字:“打到反动文人XXX”,“打到反革命份子XXX”……。两年后,再见父母时,他们搬进了更加昏暗破旧的小屋。在那里,他们被群众专政,贫病交加,相继去世。1980年,文革结束后不久,无牵无挂的我横渡大洋,在异国生活工作了近三十年。期间,我曾数次返沪,可从未再访皋兰路。那座美丽的东正教堂,也随着我少年时代痛苦的记忆,埋在心底深处。

(二)

2002年夏,我陪同一个美国教师团来沪。一天下午,我携友人旧地重游,一路走去,先后看了淮海路和南昌路上我家的旧居。沧桑岁月给这些旧居蒙上了灰暗,昔日的光彩和神韵一去不复返。如今,四周大楼高耸林立,老居显得格外低矮陈旧。然而,当我们走到皋兰路上,我的眼睛为之一亮:那些老房子依然存在!而且,它们如今都成了受保护的名宅重所,被粉刷修整一新。当年僻静的皋兰路风景依旧,西式洋楼风格各异,法国梧桐绿叶婆娑,在日益繁杂的城市喧闹中,显得格外妩媚、静谧、幽雅。那座风情别致的东正教堂仍然矗立在那里。可是走近一瞧,我吃了一惊,神圣的教堂竟成了一个餐厅!

说来有趣,这么多年来,我“高山仰止,远而望之”,从未进过这教堂。 这并不能怪我,解放后不久,教堂就被关闭,后来改建成工厂。十字架都被摘除,大小金顶都矮了一大节,年久失修,成了个灰头土脸,乌突突、灰蒙蒙。可笑的是;门前还挂着一块牌子:“工厂重地, 闲人免进“。可是那天,在我面前展现的教堂翻修一新,米色的砖瓦刷得干净,彩色大窗擦得透亮,圆顶也做了修复,上面嵌着一个Ashanti Dome 的招牌。教堂是座拜占庭式的建筑,教堂平面呈十字形布局;正面向西,集中式正方形平面,上置洋葱头形穹窿顶,为典型俄罗斯古典风格。经过整修,它焕然生辉,招徕着各路客人,令我大喜。

我和友人欣然走进大堂咖啡厅—我这可是第一次进此教堂!喝着咖啡,品着甜点,我充满好奇地环看四周。大堂内装饰富丽堂皇,镶嵌着一块用俄、英和法文所刻的教堂名石碑,四壁及拱顶由彩色瓷砖砌成,均饰有圣像。午后的阳光,透过临街的五彩玻璃,给大堂更增五光十色。据说,当年教堂可容纳400~500名教徒祈祷;可那天下午,除了我和友人以及两个服务生外,大厅内空无一人。出人意料的是,阿香蒂不仅有圣女图,还有毛主席画像。据说,文革中因为挂了毛主席像,教堂才免受打砸,得以保存。也许正因为此,教堂正门处,显眼的位置上仍挂着毛主席像。主席像与教堂的格调迥异,但大堂内还挂了不少中国现代派画作,两者相冲,呈现出一种后现代艺术的氛围。

午茶过后,我意犹未尽,立即给代表团领队打了电话,建议大家来此教堂进晚餐。起初,领队听说要上一个教堂进晚餐,有些犹豫;可是当我介绍了它的历史和现况,她欣然同意。夜晚七时,代表团所有成员,来到了“阿香蒂”;个个换上正装,人人心怀好奇。

据说,当年改建成工厂时,为了能放下更多的机器,神圣的教堂大厅被隔成上下两层。而今天,重建后的“阿香蒂”二楼大厅仍保留了以圣经为题材的壁画,但其中又参插了几大幅圣女图。二楼平时可容纳六七十人;那晚,我们一行二十多人,把二层包了下来。 桌子排成两大长条,一边十余人。我和两排洋人,坐在彩色大壁画下,面面相觑,肃穆庄严,似乎是达芬奇《最后的晚餐》的重现。此时,潇洒时尚的餐厅经理健步走上楼来。 他拿来两瓶葡萄美酒,说是欢迎贵宾来访。这是一位年轻的法国人,有个响亮的中文名字:高扬。不过据说,餐厅的老板SCHOENI并非法国人,而是一名瑞士画家。他租下这座东正教堂,装修之后,变成一家纯法兰西风格的酒吧。画家在南非有葡萄酒生意,酒名“ASHANTI DOME”。为了突出这酒的酣醇,给这餐厅取了一个浪漫的中文名字:阿香蒂。

随着晚餐的进行,气氛慢慢转为欢快。宽大圆拱形的穹顶、闪亮低垂的水晶吊灯、古色古香的欧式烛台、色彩夺目的雕像壁画、光影迷离的高矮酒杯,就如一幅巨大精美、立体三维的collage。 高廓的圆顶、宗教的召唤、艺术的渲染、绚烂的色彩、赤裸的人体……,绚丽而浪漫,光怪又神圣。这一切,伴随着葡萄美酒、曼德林鹿肉、香草羊排、黑菌煎牛柳、鹅肝酱、三文鱼等法国佳肴,让人眩晕,令人心醉。我和所有的美国客人都是微醺醺、轻飘飘,不知今宵身处何方!

就这样,借着俄罗斯东正教堂的神圣、庄严和美丽,“阿香蒂”餐厅以“既食美味,又品建筑”的特色,吸引了中外客人。但是好景不长!2010年,我重访上海,再去寻梦。皋兰路依旧,梧桐依旧,教堂依旧。然而,当我兴冲冲来到那东正教堂“阿香蒂餐厅”, 我看到的是大门紧闭,燕雀无声。举头再看,连那美丽的招牌也无影无踪。我绕教堂两周,欲问究竟。可是,中午时分,僻静的皋兰路上竟不见半个人影!我等了许久,无可奈何,只能是败兴而归。归途中,我寻思着:阿香蒂关门,到底是为什么呢?是店主亏损赔钱,难以支撑,还是盆满钵满,归乡钓鱼?是出于对宗教的尊重,还是对宗教的排斥,或另有其他政治原因?此时,我想起:数年前,美帝国主义的“星巴克”就曾被赶出咱北京的皇家故宫……

(三)

我带着疑惑和遗憾回到京城。是日,“阿香蒂”重现脑海,催我上网搜索其历史。不搜还罢,一搜不可收拾!这所小小教堂,竟有那么多历史来由,引起我甚多沉思感叹!

说来可笑,我和这教堂“厮守相恋”半生,却从不知其尊姓大名。孩提时代,就知它是个东正教堂;老来重逢,只识它是个法国餐厅。现在,上网一查,首先得知的就是教堂的由来和大名。1917年苏维埃十月革命后,大批俄国达官贵人、遗老遗少流亡中国;其中不少定居哈尔滨,但也有不少来到冒险家的乐园—上海。大量俄国人通过各种渠道来到上海,遍布法租界、公共租界、华界。为了与红色苏联人有区别,上海人把他们称为“白俄”或“罗宋人”。这些白俄流亡他国,仍笃信俄罗斯东正教,并效忠沙皇。1932年,他们各自出钱出力,迅速筹集到10万银元;一年多的时间,就在法租界中心的皋兰路盖起了这座教堂。为了纪念被苏维埃处死的沙皇尼古拉二世,他们命名教堂为“圣尼古拉斯”教堂 (Church of St. Nicholas)。

1940年代的圣尼古拉斯教堂。

1940年代的圣尼古拉斯教堂。

谈起沙皇尼古拉二世,不由我想起史学家多年来对他的争议。记得,中学历史课本中,每提到苏联,总要说:十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义,并把沙皇尼古拉二世送上了断头台。上大学后,所看历史书籍也总把末代沙皇写成是残酷的暴君。然而我侨居美国之后,发现西方学者和百姓,对沙皇尼古拉二世的看法,都有所不同。1967年,美国史学家Robert K. Masse写了一本尼古拉二世和皇后的传记,名为《尼古拉和亚历山德拉》(Nicholas and Alexandra),后来被拍成电影,获电影界大奖。 书和电影极力淡化俄国末代王朝覆灭的复杂政治背景和原因,集中渲染沙皇和皇后间的爱情和家庭亲情。沙皇一家被命运摆布,最终全家惨遭屠杀的史实,在广大读者中引起极大影响—其中也包括了我。

尼古拉二世夫妇和五个儿女们,幸福又悲惨的一家。

尼古拉二世夫妇和五个儿女们,幸福又悲惨的一家。

1980年12月,我到美后的第一个圣诞节,所收礼物中就有这本《尼古拉和亚历山德拉》。至今记得,我一天一夜一口气看完这本厚厚的英文书。之后一个星期,我始终沉浸在沉重的伤感之中。书中渗透弥漫着强烈的人道主义、浪漫色彩、感伤情调、神秘宿命……这些非无产阶级的“颓废情感”触动了我,困惑着我。我刚刚经历了文革的血风腥雨,泪水还没擦干,创伤仍未抚平。在那些你死我活的残酷阶级斗争中,我们每个人都被“革命战火”所淬炼,举国上下,八亿人口,年年、月月、日日想的是“与天斗、与地斗,与人斗“。我怎能想像一个沙皇暴君能有那么多的柔情诗意,一个人民公敌竟如此令人同情,一群无辜的孩子能如此被残酷地消灭……! 在那之后的多年中,我留心收集阅读尼古拉二世的资料,每有新书出版,我都第一时间购买。从而,我了解了末代的沙皇时代,也走近了尼古拉二世的内心世界。我诅咒他的命运,鞭笞他的昏庸,同情他的儿女,惋惜他的才华。他对爱情的忠贞,我也始终有着一份敬意。所以,当我得知教堂是以他命名时,心中一阵窃喜。

窃喜过后,我继续用中英文上网搜索,并研读了上海学者汪之成教授的专著。慢慢地,渐渐地,一出出、一场场、一幕幕历史在我面前重现。 令我惊喜的是,我还获得了“王太太“的信息。说来也巧,我当年来北京任教,一位同事是上海人。言谈中,得知她母亲就住在皋兰路上,而且就在教堂后院,房子曾属一位”王太太“。 这些年来,我总想知道教堂的来历和这位神秘的王太太去向,但无从了解,终无下落。 不料,这一番搜索研究,让我意外得知一些相关她的轶事。原来这位王太太本姓丁,冠夫姓,叫王丁秀珍。当年,白俄向她租地皮,盖了教堂。 1942年,圣尼古拉堂地皮租约到期,王太太依约收走房产。1946年法院进行多方调解,教堂仍归东正教会使用。不久,上海东正教会分裂,加入苏联国籍的北京总会维克托总主教与白俄伊万总主教为教堂发生争讼。 这”红军“和”白军“ 在教会财产上的争执,以白俄主教胜诉告终。然而,1949年以后,中国政治巨变,俄侨纷纷离沪。1955年8月,教堂关闭。1956年9月28日由苏联政府移交给中国政府。 1966年文革中,圣尼古拉堂的彩色圆顶被毁,并被一家缝纫厂占用。1990年代,曾开设幸运阁大酒店。1994年,该堂公布为上海市建筑保护单位,教堂重建了穹顶,但改为简易的马赛克贴。再后,就变成了”阿香蒂“法国餐厅……。

文革期间教堂的偶像被取代。

三十年河西,三十年河东;小小一座教堂,八十年中,历经政治风雨,多次易主中外,命运乖蹇,前途未卜。而其原地产业主—王太太早在解放后移居美国,最终于2008年,在加州Santa Monica仙逝。朝看水东流, 暮看日西沉;如今的我,思想起少年时代的往事,叹息岁月流逝,世事沧桑,总有一种“无处话凄凉“之悲凔。如今的皋兰路教堂,我心中的教堂,是否又被易名,我不得而知。然而,此文写毕,颇为难舍,我又上网探寻,竟看到教堂前又升起了五星红旗……。

注: 初稿写于 2011-9-23。 2016年8月,我又重返上海淮海路,直奔向皋兰路,寻访这座教堂。然而,时隔几年,我怎能想到,今日的皋兰路,路两旁不少房子,被翻新改建,被拓宽加高,面目全非。而我面前的教堂紧闭,仅有底层变成了一个小小的酒吧,灰头土脸,萎缩萧条。旧日教堂的华美庄严香消云散,而数年前”阿香蒂“餐厅的风韵也荡然无存......美人迟暮,一片败落。那时那刻,我少时的种种记忆突然涌来,心中一阵悲凉油然而生......霎时间,天昏昏兮人郁郁,叫我如何不想他?!