讲述 / 吴小伟 撰稿 / 团团 编辑 / 丑丑

吴小伟,1947年生于徐州,浙江东阳人。2岁时,爸妈去台湾,他被留在老家,由姑妈抚养长大。

01 与妈妈分别39年,她还认得我吗?

1988年8月6日,酷热。

我和太太、儿子、女儿,四人一起在笕桥机场候机厅等待。

就要见到妈妈了,每一日,我都想着团聚的这一刻。

我两岁时,爸爸妈妈去了台湾,他们说很快回来接我。没想到,这一别,就是三十九年。

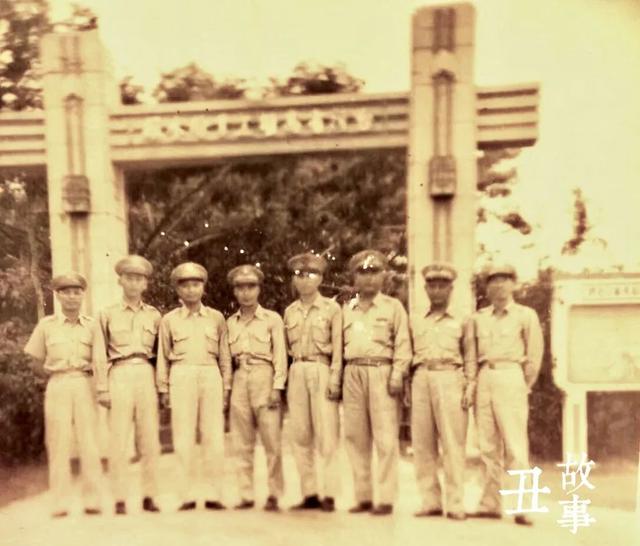

爸妈离开时,我(左)刚2岁

爸爸很早去世了,我连最后一面也没见到。妈妈一个人经历了很多,最苦最难的时候,我却不在她身边。弟弟和两个妹妹,已成家生子,他们人生中最重要的时刻,我都错过了。

这些年,我只在信中看见过妈妈的样子,熟悉,又陌生。两岁后,我没再感受过妈妈的拥抱,没有牵过她的手,甚至连当面喊她一声“妈妈”的机会也没有。

我42岁了,不再是那个哭喊着要妈妈的孩子。我很少流泪,想念都埋在心底。

妈妈在信中说,她日日夜夜都想着我这个儿子。这一生中最大的事,就是回大陆和儿子团聚。

我从没怨过父母,让我们一家人分离的,是时代,是战争。

我告诉自己:总有一天,爸妈会回来的,在那之前,我要好好活着。

为了我,妈妈提前办完退休手续,定下1988年夏天带小妹一起回来。

得知这个消息,我太高兴了,高兴得有些不知所措。

我不再是那个东阳乡下的穷小子了,我有幸福的家庭,在杭州有自己的事业。我想让妈妈看到我的成长,她的儿子在大陆生活得很好,有出息了。

为了迎接妈妈的到来,1987年初,我在老家盖了四层小楼,这是东阳第一栋公寓式楼房。

我的车坏了,我特意找同事借了一辆小轿车去机场接妈妈。

我想让妈妈坐我开的车,载着她看杭州的美丽风景。这是我生活打拼的地方。

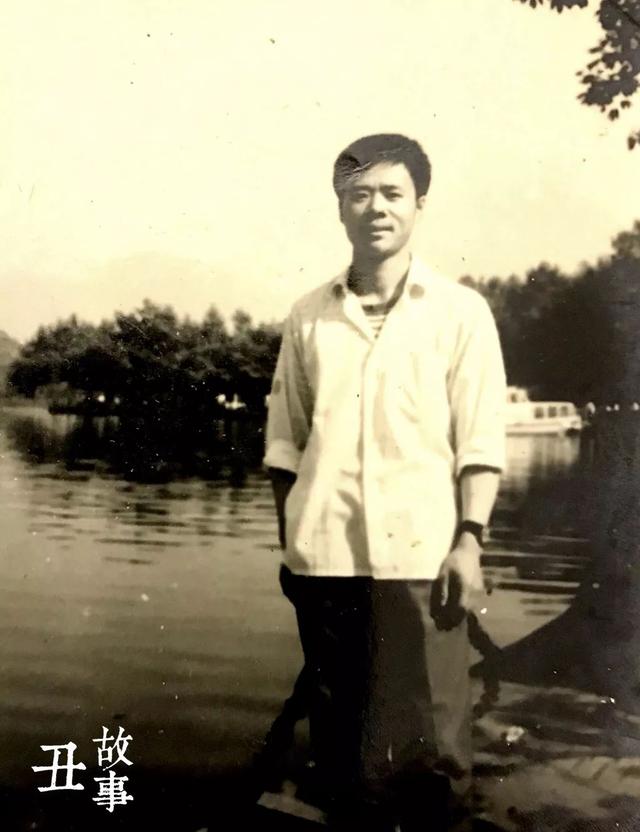

8月6日早上,我穿着纯白色的短袖衬衫,前后都熨烫得没有一道褶子,搭配浅灰色长裤,棕色皮凉鞋,腰间系着黑色皮带,左手带着上海牌手表,短发梳得一丝不苟。

我想把自己最精神的样子,给妈妈看。

我开车载着太太、儿子女儿一起去笕桥机场。这里的每条路,每个大厅我都太熟悉了。

1971年为迎接尼克松访华,周总理于11月18日亲自签署命令,在笕桥机场新建设一个候机楼,项目名为“1118工程”。

我曾参与建造的笕桥机场候机楼

政府部门调动了整个浙江省建筑业的优秀人才,我也在其中。24小时不停作业,换人不换机。我们12个人一个班,同住一个帐篷,每天加班到凌晨。候机楼如期完成。

等待了两个多小时,飞机迟迟未来。我不时看看手表上的指针,频频抬头向出口张望。

喜悦、兴奋、期盼、焦急,各种情绪混作一团。心跳很快,掌心都是汗,我搓了搓手,来回走着,一刻也坐不下来。

等会见到妈妈,我应该做什么呢?我该拥抱她,还是握握她的手呢?

脑子里的念头一个个蹦出来,我盯着候机厅的天花板,想让自己平静下来。

突然,出口处的门打开了,我伸长了脖子朝里面探望。一个红衣服的年轻女孩儿挽着一位老人,徐徐走来,我一眼就认出来,这是妈妈和小妹。

妈妈和小妹在杭州

妈妈留着一头乌黑的中长卷发,带着黑框眼镜,身型偏瘦,但步子很稳,眼神坚定。

我迎上前去,妈妈和小妹也朝着我快步走来。妈妈张开了双臂,将我紧紧抱在怀里。

这个拥抱,我盼了三十九年。

我们都没有哭,此刻的妈妈,眼里满是笑意。思念、痛苦、期盼,这一刻的喜悦与幸福,全都融化在了这个温暖的拥抱里。

“妈妈,你知道吗,这个候机楼是我参与建设的。”妈妈看着我,露出惊讶的表情。

我带着妈妈和小妹入住望湖宾馆,又陪她们逛西湖,去灵隐寺拜佛。

我搂着妈妈的肩膀,拍下三十九年来的第一张合照。

39年后母子才相聚

妈妈转过头对我说:“你那么小,把你一个人留在东阳,是我最内疚的事。”

“妈妈,这是历史造成的,不是我们自愿的,是无可奈何。你看我现在不是好好的。”

“我还有一个心愿,这也是你爸爸的遗愿。去东阳老家看看你的姑妈,我要当面感谢她。”

驱车五个多小时,从杭州回到东阳老家。看见老家新建的房子,妈妈对我说:“这儿比我在台湾的别墅更大,更漂亮。你过得好,我也放心了。”

1988年8月,妈妈和妹妹第一次回大陆,我们一家带她们游杭州

姑妈年纪大了,得了癌症,躺在床上不能起身。妈妈在病床前握着姑妈的手,在她耳边说了很多话。我坐在床边陪着两位老人。

妈妈是生我的母亲,姑妈是将我养大成人的母亲,她们都是我最爱的人。

两个月后,姑妈去世。我捧着姑妈的遗像走在出殡队伍的最前面。我人生中最遗憾的事,就是没能多为姑妈尽孝,她1988年就走了。

姑妈是个很善良的人,她经常关心帮助贫困的邻居,家里有好吃的都要送给别人。她对长辈很孝顺,言传不如身教,她的为人处事,我都看在眼里,记在心里。

姑妈将我养大成人,将她的爱毫无保留的给了我,这个恩情,我一辈子也还不完。

是姑妈将我养大成人

02 他们怎么买得起摩托车,我连自行车都没有

我姓“卢”,姑父和四个姐姐都姓“吴”。

我问姑妈,爸爸妈妈呢?她总说,他们很快就回来接你了,你要听话。

后来妈妈告诉我,在她与爸爸结婚前,有个算命的追着爸爸要给他看相。他说爸爸未来会娶到一个很贤惠的太太,但头胎不能生男孩,而且孩子不能跟在身边,否则养不大。如果在别处长大,将来会有很出息。

爸爸和妈妈在台湾

没想到,这些话,竟真的应验了我的一生。

我从小体弱,瘦小,肺炎留下的病根一直没好。崔先生是姑妈的租客,他在印刷厂当技术员,还懂一些中医。

崔先生为我把脉,开了七贴方子,让姑妈为我抓药。我喝了以后,竟再没生过病。

七岁时,我还没读小学。姑妈姑父刚出门,去田里劳作,我和小姐姐在家里玩耍,床前面是一张方桌。我们从床跳到桌子上,再从桌子跳回床上,来来回回。

我一脚踩空,后脑勺重重磕在桌子的棱角上。血瞬间喷涌而出,姐姐吓得大哭,边跑边喊,将出门的姑妈姑父叫了回来。

姑妈一看,我的脑壳裂开了一条缝,便用一把面粉糊在后脑勺上,再用纱布缠上。她用菜油煎了两个鸡蛋,跟我说,吃下去就好了。

没过多久,裂开的脑壳真的自己长好了,一点儿事没有。现在我的后脑勺还有道凹凸不平的疤。

姑父姑妈待我就像亲儿子一般,姐姐们也很疼我。

最小的姐姐比我大两岁,小时候穿的布鞋,用桐油刷过。每逢雨天,小姐姐都会背着我去上学。下课后,等在我教室门口,我们一起回家。

每天放学后,我背个草篮子去地里拔草,喂兔子。去汽车修理厂捡垃圾,从一堆废弃物里捡些铜丝、铅丝、螺丝帽,拿到供销社去卖,能赚几毛钱。

我从小就很懂事,从不跟人争辩,不计较。我是家里唯一的儿子,总想为家里多分担一点事情。

我爱读书,成绩一直名列前茅。在同龄人中我个子最小,坐在教室第一排。上政治课,老师喊了十几个同学背提纲,没有一个人背得出,都被罚站。老师火了,说从最前排的人开始背,一个个往下轮,背出来才能坐下。我记性很好,长长的提纲,背得一字不差。

三年自然灾害开始了,生活条件越来越艰苦。玉米糊、番薯成了主要口粮,我还上山挖一些葛根、金刚刺充饥。缺乏油水,几天无法排便,有时不得不用铁丝勾。

姑父很孝顺,用粮票买的米,都留给奶奶吃,自己吃豆腐渣。肚子越胀越大,没多久,姑父去世了。

姐姐们去外地工作读书,三姐姐从卫校毕业,分配到杭州当护士,每个月会寄二十块钱回来,这是我和姑妈的全部生活费。

每月一到日子,邮差就在门口喊姑妈:“卢秀翠,快拿印章来”,我拿着印章高兴地飞跑出去。

姑父走了,家里没有男人,只有我一个小孩,还是异姓的,许多人欺负、嘲笑我。

很想念爸爸妈妈。五十年代,他们曾信回来,但姑父不敢回信。初中后,我懂事了,自己给爸妈写信,在信里写了很多思念的话,但寄出去前,每一个字都要被检查。

没有我的全家福

爸妈也给我寄照片,他们,还有我没有见过面的弟弟妹妹们。弟弟妹妹穿得整整齐齐,很洋气,屋前停着一辆摩托车。

我连自行车都没有,好羡慕他们啊……

03 爸爸娶了一位大家闺秀

妈妈叫闵光慧,1927年出生在武昌,是独生女,也是家族中的大小姐。她有一个美丽的小名:芙蓉。

外公名前栋,经营一个钱庄,兼在外地买货回武昌做生意,家境小康。闵家在武昌是出名的旺族,族内四十余人,二嫂当家,如王熙凤般精明能干。

妈妈从小娇生惯养,六岁入私塾,上课书包要丫鬟背着。书背不熟被先生打手心,她哭闹不肯上学,非要外婆将束脩要回,此后便改上公立小学。

有次生眼疾,郎中嘱咐需日日以盐水淸洗,外公便亲自照顾,直到妈妈痊愈。

十岁时,外公去世了,妈妈快乐的童年从此结束。

不久后,妈妈的姑丈强占了外公的钱庄,吸鸦片的三叔败尽家产,外婆为维持家计发愁,妈妈都看在眼里。

1938年,日军占领武汉,对整个武汉推行奴化教育。妈妈跟着沦陷区一百多名孩子一起去了香港。外婆收拾了妈妈的衣物,舍不得独生女离家,却终究奈何不了,只能让妈妈独自上路。

1938年,武汉沦陷

在香港读书三年,妈妈的英文和广东话都是在这期间学会的。

战事吃紧后,妈妈与同学们也去过湖南、四川、贵州等地念中学。虽然长期物资缺乏,但妈妈依然坚持读书学习。

妈妈的五叔曾寄过一本《范氏大代数》给她,老师拿去刻钢板给全体同学练习,妈妈的堂兄闵汉英也常寄钱接济。

1945年抗战胜利,妈妈在离家八年后回到老家武昌,堂兄闵汉英介绍妈妈与爸爸相识了。

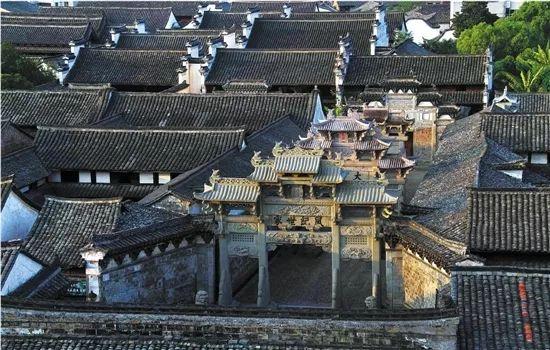

爸爸名叫卢海澄,又名卢松竹,1917年出生在东阳卢宅。

爸爸从小聪明好学,努力上进,但家里穷,16岁便和亲戚一同离家从军。后来他经过自己努力考上中央军校(即黄埔军校),学习无线电专业。

毕业后,爸爸负责美国援华无线电器材的押运,从缅甸仰光到云南昆明到的空中运输。蒋介石只有两个团是负责无线电通讯,这是一个特殊兵种,爸爸年纪轻轻就成为了中校。

1946年,抗战胜利,国共和谈。爸爸刚29岁,正是风华正茂的年纪。他和一帮同学在公园玩耍,黄埔军校教官闵汉英向爸爸介绍了一位姑娘,他的堂妹,闵光慧。

妈是个大家闺秀

两人第一次见面,爸爸想在妈妈面前想卖弄一下自己的英文,便问妈妈有没有读过《新世界》,哪知妈妈随即便背了一段给爸爸听,自此,爸爸就败倒在妈妈的石榴裙下。很快坠入爱河,第二年便成婚了。

1947年,爸爸带着妈妈第一次回东阳老家省亲,很风光。妈妈穿着旗袍,踩着高跟鞋,十分时髦。

乡亲们得知爸爸娶了一位大城市来的大家闺秀做太太,都出来看热闹。

04 妈妈花了两百个银元,买了青霉素

农历十月,淮海战役前夕,我在徐州基督教会医院出生了,是美国传教士医生接生的。

1948年年初,爸爸接到调令,到南京任职。他开着吉普车,载着我和妈妈,从徐州来到南京,花了20个金条,在南京中央路大街333号建了一幢三开间的二层小楼。

爸爸爱打麻将,我很不喜欢他总是出门打麻将。为了表示生气,我就躲起来,不让爸妈找到。有一回,妈妈找了半天,才在沙发背后找到我。

生下来就体弱多病,我得百日咳时,咳嗽咳得嘴里吐出了蛔虫。我拿着咳出的小白条说:“妈妈,妈妈,小豆芽,小豆芽。”

百日咳引起肺炎,我高烧不退。妈妈急得去找西医买青霉素。这种药刚上市不久,很稀有,两百个银元才买回几支。我退烧了,但身子仍旧病弱。

1949年初,南京解放前,爸爸接到通知立即撤防去广州。妈妈把家门一锁,只拎了一只皮箱就走了。

国民党撤离南京

没多久,广州也解放了,只好撤到重庆,最后实在没地方去了,决定一起回东阳老家。此时,弟弟已经出生,还不到一周岁。

三月,爸爸带妈妈和我回东阳,这次是落难回去的,往日的风光不再。

妈妈不会说东阳话,语言不通,和当地人说不上几句话。她生长在都市,五谷不分,在卢宅居住时想去后园割韭菜炒鸡蛋,结果割了一把长相差不多的麦子回来。邻居发现后,把这事当笑话传开了。

我的老家东阳卢宅

我们一家生活在乡下卢宅,姑妈家在县城开店,店里黄酒、年糕,物资充裕。隔三差五,妈妈就带着我到姑妈家打打牙祭。姑父很喜欢我,抱着我到处玩。

姑妈有四个女儿,没有儿子。姑妈和姑父对我非常疼爱。

半年不到,妈妈受不了这里的生活,喊着要回武汉。爸爸和姑妈说,他们先回武汉,安顿好之后就来接我。

姑妈抱着我,站在门口。看着爸妈离去的背影,我大哭不止。姑妈说:“听话,你爸妈很快就回来接你了。”

这一场看似普通的离别,让我和家人至此分隔两地,一别三十九年。

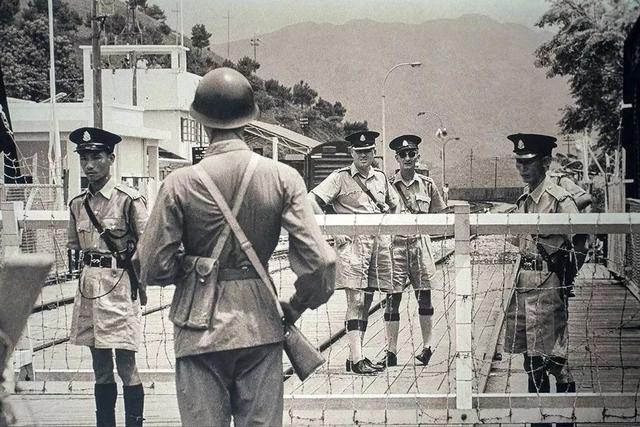

妈妈离开东阳老家后,回了武汉,但那儿也局势紧张。爸爸是黄埔军校14期的学生,托关系随战友一起去了香港。

到香港后,爸爸和战友们合计着怎么生活,找不到工作,他们只能去工地上背黄沙水泥,当小工。终于安顿下来,爸爸写信让妈妈带着弟弟过来,但形势更加严峻了,没有介绍信和印章,无法去香港。

妈妈找人写了一封假的介绍信,她的小叔子用肥皂刻了块假印章,印在信上。

妈妈带着弟弟赶到广州,住进一家小饭店里,老板娘看妈妈抱着孩子,很同情她,便问她去哪里,妈妈说去香港。老板娘说,这里每天晚上要查夜的,如果被查到,你们就走不了了,她安排妈妈和弟弟住到自己的房间里。

第二天一早,妈妈带着弟弟乘上广州到罗湖的火车,顺利过关进入香港。这也是罗湖口岸最后一趟末班车。

横架深圳河两岸的罗湖桥

爸爸在工厂做工,收入低微,妈妈到香港后,刚巧一个小学校长要找会广东话、国语,又会注音符号的老师,妈妈毛遂自荐拿到教职。这年,妈妈22岁。

好景不常,先是工厂裁员,接着妈妈因怀孕,学校不再续聘,生活陷入困境。爸爸去修过马路,妈妈替工人洗过衣服,也推着车卖过面条。

在香港熬了三年,经由爸爸昔日长官做保,1953年爸妈去了台湾。爸爸降级为少校入军职,妈妈自修教育概论,教材教法,以第三名的成绩考进空军子弟小学当教师。此后两人双薪,生活不再拮据。

两个妹妹陆续在眷村出生,大妹生于1953年,小妹1957年

两个妹妹都在眷村出生

05 我自己做主,改“卢”姓“吴”

1960年,我14岁,在东阳二中念初中。我是班里读书最好的,年年是三好学生,每门功课都是优秀。17岁初中毕业,我因父母在台湾,无法继续念书。

家里隔三差五有人上门来查,爸爸的证件和照片原本藏在小姑妈家,他们害怕,把所有东西一股脑儿扔进了池塘。

1963年,三个姐姐陆续嫁人,四姐姐高中毕业,升不了大学,只得回家“修地球”。

没有书读了,我白天在生产队干农活,晚上躺在床上暗暗流泪。难道我这一生就只能当农民吗?

干农活太苦太累了,我暗自立下志向,绝不能当一辈子农民,一定要走出东阳这个小地方。

经朋友介绍,我花了15块钱跟一个上海师傅学裁缝。家里有台上海牌缝纫机,是用爸爸寄回来的华侨票买的。

半个多月,所有服装设计我都学会了,开始帮亲戚朋友做衣服。裁缝是吃百家饭的,得挨家挨户上门给人量身做衣服,我不喜欢。

1967年,我从市场买了木料回到东阳。姑妈家的老房子五十多年了,一直没有铺楼板。

我问邻居木匠师傅借来工具,在他的指导下,我边学边做,居然铺得一点不差。从此我有了学木匠的想法。

刚学半年,一天,生产队长问我:“你会不会造房子?我们需要造三间牛棚。”我想都没想就答:“会啊。”

我从来没造过房子,凭着自己在初中学习的平面几何知识画建筑图纸。三间牛棚很快造完,扎实稳固。

牛棚的结构我现在还能画出

不久后,工程队承接了南乡铜矿铺木楼板的活,我比做了十多年的老师傅们铺得还快。后来在杭州被评为四级技工。

也许命运早就注定了我要学一门和建筑相关的手艺。当初人人都觉得做家具的才叫“木工”,但在我眼里,做建筑也需要木工,建筑做好了,是能走遍四海的。

1970年,我23岁,经人介绍,认识了现在的太太。

我和太太1973年结婚

然而我姑父家姓“吴”,我姓“卢”,这样谈婚论嫁,名不正言不顺。于是我自己做主,将“卢”姓改为“吴”,叫“吴小伟”,正式向大家宣告,我是过继到姑妈家的儿子。

1973年爸爸去世后,妈妈通过香港寄信回来。我回信告诉妈妈,我未经父母同意,就改姓吴了。

妈妈回信说:“儿子你做得很对,你了却了你爸爸未了的心愿。你爸爸临终前,一直说起,要把你正式过继给姑妈家。他们把你养大成人,很不容易,你要好好孝顺姑妈。”

“吴小伟”这个名字,跟随我至今。

06 一生只做一件事

1970年我跟着一批老乡来到杭州,应该算最早的农民工了。一干就是五十年,我亲眼见证了杭州的发展,自己半辈子的汗水都在这儿了。

在浙建二处(现省建工总公司的前身)干了六年,我学会了很多建筑技术。不怕吃苦,不怕吃亏,任何事我都抢着去做,老工人们很愿意和我搭活。

生产队长照顾我们,介绍大家去工地附近做“过煤工”赚零花钱。两百斤一筐的媒,我们搬起倒出过称,一天过上百次,能拿三块工钱。

四姐姐比我晚一年结婚,姐夫入赘。我1973年结婚,1976年分家。姑妈家的产业,我让姐姐先挑。

大年初一,我自己亲自督建新房,初三破土,正月十一上梁,正月十五打灶头。半个月时间,工程如期完成,我将老屋拆迁后新建了四间房,正月十六,就回杭州上班了。

在杭州搞工程,我是两个工地的承包负责人。

1977年的一天,我骑着借来的新自行车从工厂回家,路过杭州缝纫机厂,一辆大卡车开过来。我靠边躲在工厂大门后,卡车撞到了大门,两吨重的铁门直直倒下来。我拖着自行车拼命往后撤,还是被铁门砸到了脚背,顿时血流如注。

缝纫机厂的工人把我送到文二路的新华医院,脚部缝了36针,第一个大拇指粉碎性骨折,打上石膏,我住了六个月的院。

太太和三岁的儿子在东阳老家,她想来看我,我写信回去,说自己没事,很快就好了,有同事在医院照顾我。其实我心里挺后怕的,差一点,就没命了。

2017年,四兄妹聚会

还有一次,在生产队干活,一不下心划破了脚踝,缝了三针。拆线后,我就回去干活了,没想到伤口又崩开,往外滋滋冒血,我也没管它。

坐8路公交车时,我头刚上车司机就关了门,头被重重一撞,眉骨裂开了,又缝三针。同事们都笑我,说你脚还没好,头又伤了,真是运气背。

1981年,公司派我去富阳施工队负责施工管理,工资加奖金每月212元,是全公司工资最高。1984年公司领导班子组阁,我被任命为公司副总兼杭州办事处主任,负责杭州建筑业务的拓展。

经过两年时间的努力,杭州市场份额已经占到公司规模的百分之六十。这一年,东阳市建管局举行管理者技能比赛,总共三项,我参与了两项,都获得第一名。

2001年杭州红楼饭店封顶仪式,我讲话

1986年,我们将同在东阳的卢宅工程队、城北工程队并入三建。广厦集团1992年成立后,在全国攻城略地,先后收购了北京二建、湖北六建、陕西路桥、杭州建工等老牌国有建筑企业。1997年4月,浙江广厦上市,我出任集团副总裁,董事局副主席。

我们这辈人,不是为了钱去干活的,而是理想。我一生只做一件事,搞建筑,一生也只待了一个单位,就是广厦。

感谢过去的苦日子磨练了我的意志,锻炼了我的体魄,时代给了我机遇和平台,让我有机会去追逐自己的理想。

人要懂得感恩与宽容,不计较,少猜疑,放得下。我一直用感恩的心态,看待生活工作中的所有事,胸怀大了,人生便充满阳光。

现在我退休了,可以用更多的时间去陪伴妈妈,听妈妈说说曾经的往事,将错过的岁月,一点点找回来。

分别39年,妈妈所承受的苦难与折磨,是我不能想象的。

带着妈妈游历祖国大好河山

07 每次分别时,妈妈都会给我一个拥抱

爸爸早在1973年就因肝腹水去世了,享年57岁。

爸爸(右一)和战友在台湾宜兰

妈妈才46岁,很多人说媒,她都不肯。爸爸走后,妈妈搬去新店住,把家安在爸爸的墓附近。妈妈边照顾三个孩子边当小学老师,直到1981年,妹妹们去美国留学。

小妹是台大的校花,秀外慧中,善解人意。她在信中跟我说,妈妈从小对他们三个孩子很严厉,她还挺怕妈妈的。妈妈常跟他们说,你们在大陆还有个大哥。

妈妈这一生,吃了很多凡人难以想像的苦。少年失父,八年抗战,三年内战,青年失母,中年丧夫,我们母子分离三十九年。

很感恩,我得以和妈妈团聚。家族的兴衰,个人的命运,都和时代紧紧相连。

2019年10月28日,南京中央路大街333号早已变了样(卢婧 摄)

妈妈第一次回大陆时,和我提起了南京中央路大街333号的二层小楼,我通过各种渠道查询,后得知它们已属于“无主房由政府托管”。

1989年,妈妈第二次回大陆,我和她两个人去了南京中央路大街。走到老房子门前,那儿已经改成了一家早餐店,一家牙医诊所。我和妈妈悄悄在店里坐下,吃了个早餐,什么也没提起。

比起亲情团聚,所有的金钱财物都是身外之物。

团聚之后,我和妈妈每年都会见面。有时妈妈来大陆住上十天半月,有时我跑去台湾陪她。我带着她去了很多地方,北京、西安、武汉……城市发展得太快了,时过境迁,再不是几十年前的老样子了。

我1991年第一次去台湾,妈妈陪我去了日月潭、花莲,坐火车游历了台湾西海岸,其他的时间,每天陪着妈妈,聊不完的话题。39年的分别,错过了太多的时光,有太多的话想说。

每次分别时,妈妈都会送我到楼下,给我一个拥抱,年纪再大,她也坚持这样做。

如今,我72岁,妈妈92岁,我们都老了。

只要妈妈还在,家里的“天”就在。妈妈已走不动路,需要两个保姆照料,最近记性也不好了,白天迷迷糊糊,晚上倒是很清醒。

妈妈和我们四兄妹

每年春节后我会第一时间去台湾看妈妈和家人,太太、儿子、女儿和孙女们也多次去台湾探望妈妈。现在弟弟和妈妈一起住在台湾,妹妹们也常常回去。

我们一大家子人,我是共产党,妈妈、弟弟、妹妹们都是国民党,我们家里已经实现“国共大和谐”了!

有时间,我们就聚在妈妈身边

有时,妈妈又拉着我说起往事,一遍又一遍,妹妹都听烦了,让她不要再讲。可每次听妈妈说起“两百个银元”、“咳出小豆芽”,我心里都很温暖。

妈妈一直教育我们要诚实做人,认真做事,服务社会,报效祖国。她坚信台湾大陆一家亲,也昐望祖国能早日统一。

看了前两篇丑故事《旷世恋情》和《挚爱此生》,吴小伟的外甥女联系我们,希望丑故事能写写她舅舅的故事。

当时,吴小伟在日本。过了几天,约我们在他的私人工作室见面。

吴总生于1947年,今年已经72岁。退休前,是广厦集团副总。

当他报出年龄,我和团团都吓了一跳。

吴总看起来,不过五十多岁的模样,和我们想象中的古稀老人完全不沾边。儒雅内敛的气质,保养得很好的身材,乌黑浓密的头发,挺括的衬衫、锃亮的皮鞋,精神奕奕,就像仍在叱咤风云的企业家。

吴总说,因为亲生父母在台湾的关系,他并没有机会读多少书。但是,他一生都在努力学习,力争上游。从一个进城打工的农民工,一直做到广厦的副总,一步一个脚印,每一步都是用辛勤汗水换来的。

吴总两岁便和亲生父母分离,一生没有机会和父亲相见,中年才和母亲弟妹们团聚。

采访前,我们以为这又是一个悲伤的故事。没想到,从头到尾,我们都被暖暖的感动包围。

这一生,他从未抱怨过。他平静接受命运的安排,靠自己的努力去改变困境。

别人眼里的磨难,他觉得是老天给自己的锻炼机会。让自己拥有吃苦耐劳,坚韧不拔的精神。也因为经历过苦难,他更加珍惜来之不易的幸福。

他说做人要心胸宽广,能容得下难容之事;要常怀一颗感恩的心,他感谢自己从小吃了那么多苦,才让自己拥有百折不挠的品质,取得今天的成就。

过往的艰难岁月,不仅锻炼了他健康的体魄,也锻炼了他健康的心灵。他珍惜所有来之不易的幸福和美好,善待每一个生命里遇见的有缘人。

他说,历史的纷争放下,如今他家里真正实现了国共大团结,所有中华儿女都应该是相亲相爱的一家人。一湾浅浅的海峡,割不断亲情和爱,即使39年分离,一朝相见,依旧血浓于水。

只有爱和原谅,才能解决一切纷争,救赎自己。

吴小伟的故事,让我想起一句话:苦难是上帝化了妆的祝福。

一念天堂,一念地狱。他是活在天堂的人。