文| 黄哲

从鲁迅与1930年代风起云涌的上海新闻出版界,到张伯驹与他鉴识过“眼高手高”的京津画派,以及正在展出的回归祖国的天龙山佛首,近一段时间,鲁迅博物馆体现了博物馆“国家队”应有的藏品和学术两个领域的厚实家底。今年举办的国学大师罗振玉学术成就展,半数展品是国宝级别。笔者虽抱着顺路的心态而来,结果发现这竟是一场对既有认知的颠覆之旅。

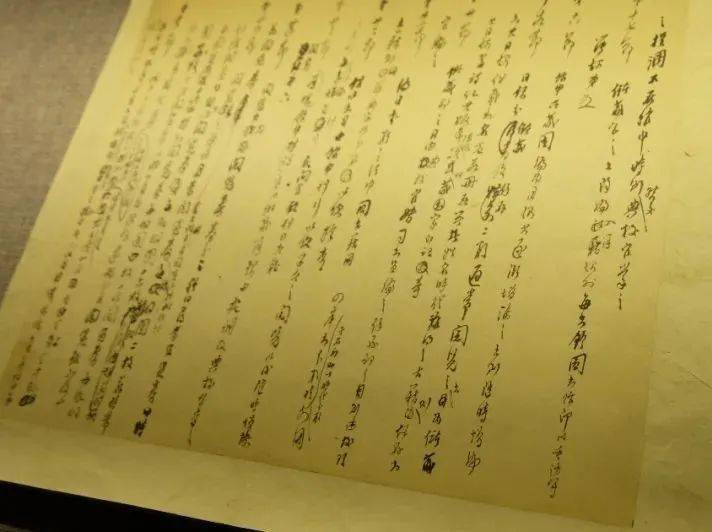

《京师图书馆章程》手稿

“封建余孽”曾是时代急先锋

鲁迅先生是公认的新文化运动旗手,作为“最硬的骨头,民族的脊梁”为后世敬仰。相比之下,前清遗老罗振玉协助废帝复辟、出任伪职,则属于被历史“大盘”否定者。在鲁迅旧居这种自带光环的地方,为这样一个人举办专展,难免感觉有点违和。

原来,被千夫所指的遗老,甚至“余孽”,曾经是晚清的改革急先锋。他让之后的新时代、新政权、新文化运动甚至今天的国人还在受用的遗产,远不止一两个领域。

于清末民初如雨后春笋般建立的公共图书馆,可谓近代开启民智的重要阵地。展厅一隅,静静躺着一份《京师图书馆章程》手稿,见证着那段从零到一的破冰之旅。而招牌的蝇头小草字迹、密密麻麻但不失整洁的增删,正是出自罗振玉之手。而在1906年的《京师创设图书馆私议》中,他在中国第一次提出在京师及全国省府及各省学堂设图书馆、博物馆,并给出了高屋建瓴的落地大纲,中国图书馆、博物馆“第一人”实不为过。

至于中国近代教科书和农学教育之父的头衔,可谓舍罗振玉其谁。这一点,有创立于1896年的《农学报》和1901年的《教育世界》杂志为证。前者是他创立的学农社及农报馆的机关报,践行着他“农为邦本”的理念,后者则和他1898年创立的东文学社一脉相承,虽然那是在甲午战争备受震动后决定以日为师的产物,但学社不仅培养出王国维等杰出人才,他们翻译的各种教科书,传播的不仅是先进农学在内的西方现代学术,更是建立了现代学术分科体系,直接影响了教育事业。从此,罗振玉也受到张之洞、岑春煊等清廷高官中的有识之士赏识,步入体制内,在江苏、湖北等多地主抓教育体制改革。沿革至今的许多师范和农业大学、学院、院系,都可以在校史中找到他的名字。

《俑庐日札》

在士绅不分家的旧中国,这自然也意味着一个人学术话语权的提高,但罗振玉没有固步自封,甚至居功自傲。比如展柜内不起眼的一本《俑庐日札》,就是旧金石学的终结之作和中国古器物学的开山之作。而他偶然得知伯希和敦煌得宝,第一时间虚心求教,在四天之内组织人手影印敦煌文献八种、传钞一种,并亲自将洋人所得文献著成后来公认的敦煌学奠基之作《敦煌<石室书目>及其发现(见)之原始》,还建议朝廷将敦煌文献运到北京来保存,罗氏之见识、效率和责任感于晚清官场少有。

旧体制里新道路的先行者,新时代里旧伦理的卫道士

如此这般大作为,可以说和罗振玉的出身及早年经历密不可分。他扎实的旧学功底,得益于其绍兴书香门第的出身打下的童子功。到他这时,两次应举落第,他便绝了通过科举走仕途的念头,教私塾、为人治印谋生,到后来开新学。讽刺的是,罗振玉后来入仕,乃至最终成了溥仪的“近臣”,靠的还是吃祖宗留下的当师爷这碗饭。

但如此精明识时务甚至敢于在多领域做第一个“吃螃蟹”的人,怎么会沦为开历史倒车的封建余孽了?展厅一角或可找到答案——只见地上躺着几块罗氏收藏的六朝孝子砖,塑刻有“啮指痛心”“老来娱亲”“卧冰求鲤”等《二十四孝》中的几位主人公,与之形成鲜明对比的,是墙上身为场馆主人的鲁迅先生,在《朝花夕拾》之《二十四孝图》里的“名场面”:“我请人讲完二十四个故事后,才知道‘孝’有如此之难。对于先前痴心妄想,想做孝子的计划,完全绝望了。”

清末民初的大变革时代,包括罗振玉和鲁迅在内的绝大多数知识分子,思想倾向和学术兴趣都经历了一个从旧到新的过程。只不过,辛亥革命后,无论“打倒孔家店”的激进革命,还是“多研究些问题”的温和改良,速度和强度虽有别,方向都是继续求新。罗振玉却举家流亡日本,从此踏上了由新转旧之“倒”路,在他看来,辛亥革命革掉的不仅是清朝、也不是皇帝,而是中国文化特别是中国伦理文化的根基;因此,这甚至不是亡国,而是顾炎武所说的“亡天下”。

想起新文化运动主将之一胡适,身后得到一副“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”的挽联。其实,如果以这个价值谱系为罗振玉盖棺定论,称他是“旧体制里新道路的先行者,新时代里旧伦理的卫道士”,算是允执厥中、公正公平的。

少时进步老来昏庸的名人,古今中外屡见不鲜。但令人啧啧称奇的是,全面趋向保守的罗振玉,人生下半场的学术成就却比革故鼎新的上半场更精彩。

尽管痛心于自感的“亡天下”,但作为顾炎武信徒的实干家罗振玉,自认“天下兴亡,匹夫有责”,落实到具体实践,“澄清之事,期以百年”,最根本的恢复中华文化法统之路,只有从学术上努力。展览中有件名为“汉毕少郎铜葆调”的汉代藏品,造型奇特,罗氏自述“葆调状如钥,不知何用”。身为收藏泰斗和古器物学开创人的藏主,那实事求是的学术态度更值得敬仰。

汉毕少郎铜葆调 图片来源|中国博物馆协会官网

“国家与群力所不能为者,竟慨然以一人之力任之”

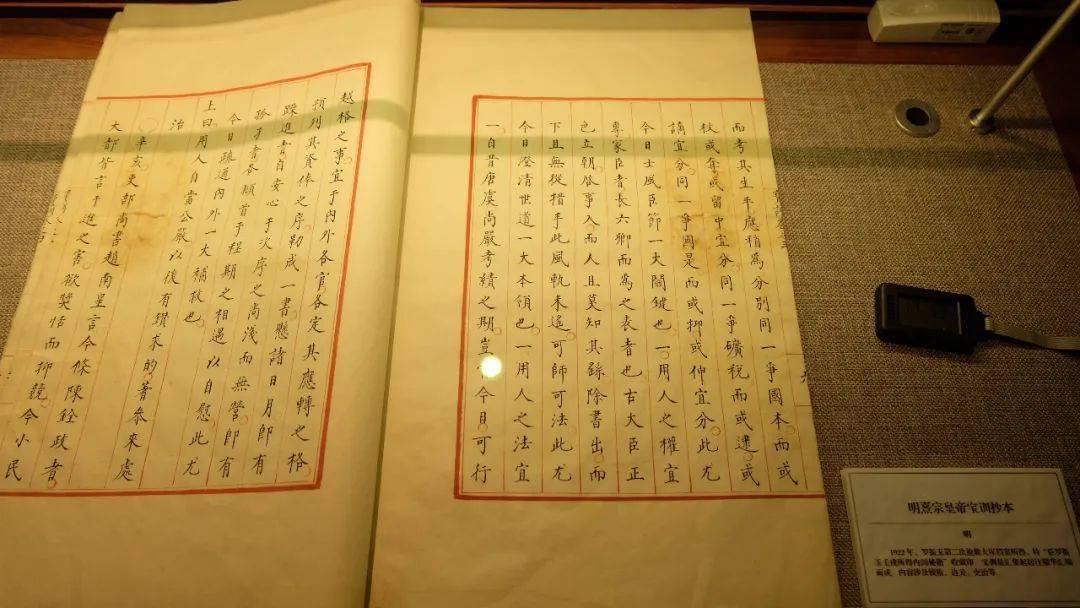

当时国学界盛行的康有为今文学,有着“不治训话名物”的先天不足。罗振玉从文献整理入手,为时人信今疑古的思潮踩下刹车。在抢救性发掘整理清廷典籍特别是大库档案上,他不惜成本,又慧眼独具。比如《明熹宗皇帝宝训抄本》和《清嘉庆元年暹罗国王郑华进贡物表》两件展品,乍看平淡无奇,细品却发现,二者均寥寥数语,却分别是高度浓缩两个朝代政经文化全领域的百科胶囊。

《明熹宗皇帝宝训抄本》

罗氏最后定居并终老旅顺,其故居占大头的组成部分,是一座硕大无朋的大云书库。这座历史上的东北第一藏书楼,虽然历经多年战火和“运动”,散佚到只剩三分之一,但遵罗振玉遗孀意愿无偿捐赠,让旅顺博物馆和大连图书馆双双成为业界重镇。

商祈雨甲骨刻辞残片

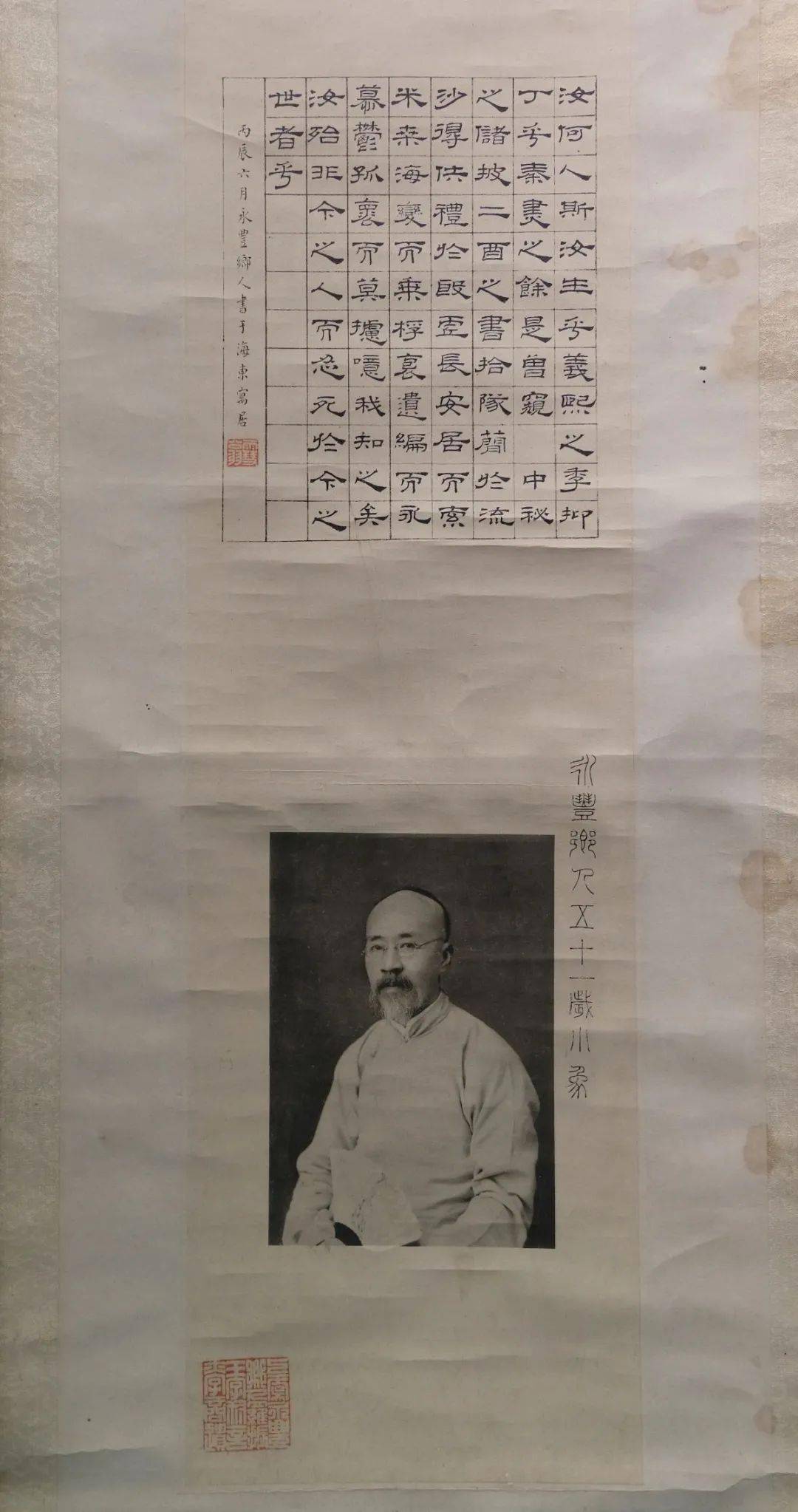

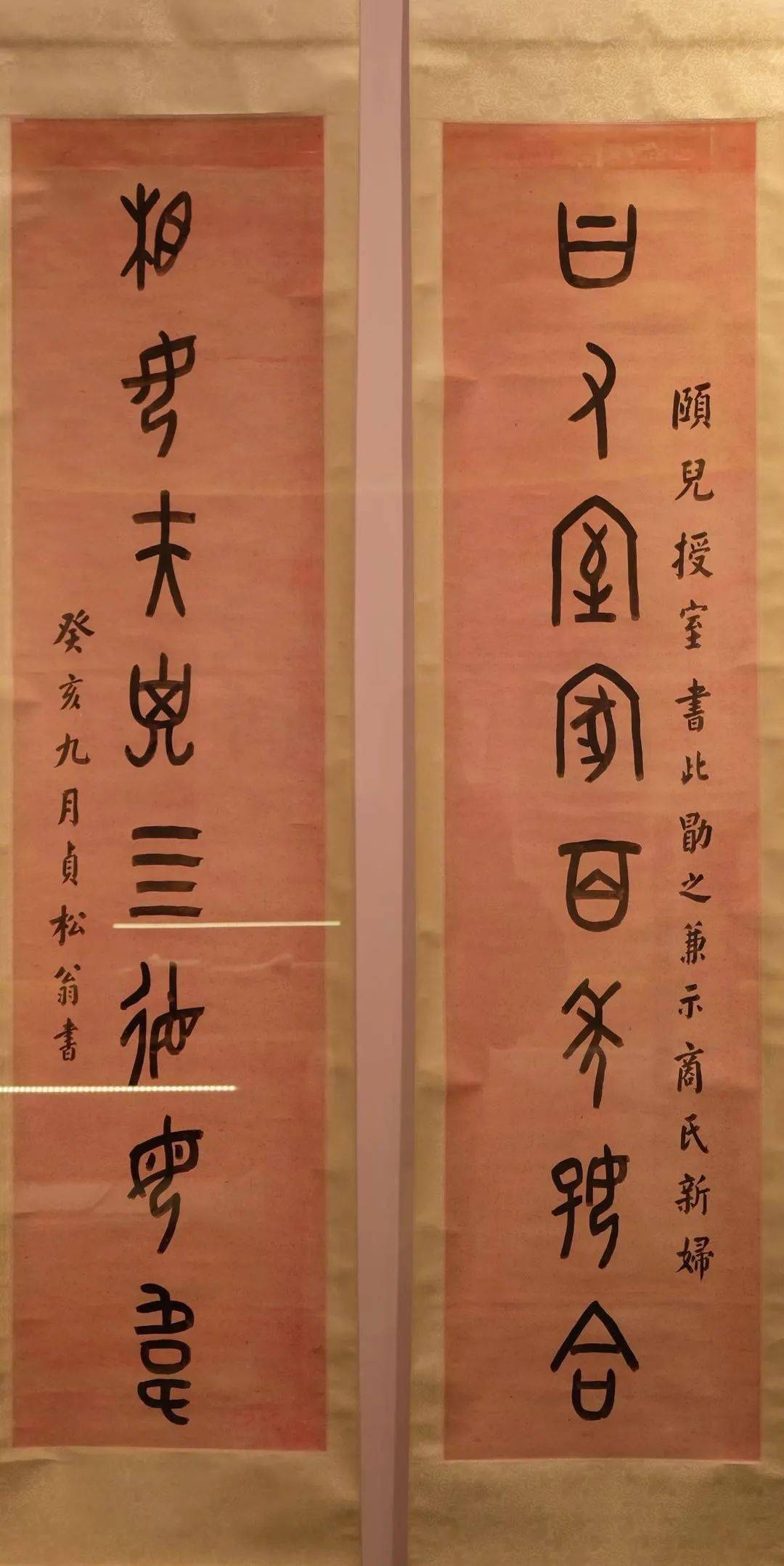

其中,旅博继承了罗氏冠绝全球的甲骨文收藏之大头。一件商代的祈雨卜辞甲骨残片,背面还有“罗大人流(留)的,千万别卖”字样,其多年来收藏研究、终成甲骨“四堂”(另有王国维号观堂、郭沫若字鼎堂、董作宾字彦堂)之首的筚路蓝缕可见一斑。但除了孤诣苦心,雪堂先生也不乏将厚重学术举重若轻的轻松一刻:比如以甲骨文书写,赠与女儿女婿的几副对联,家国两圆、长幼尽欢,堪称整理国故中的一段佳话。

抱着求全并求实的学术态度,他在清亡后旅日的八年间,著书便有近五十种,涵盖从甲骨学到敦煌学、从简犊学到古器物学等各大领域,且不是开山就是扛鼎之作。其一生著作130多种、收藏数以十万计,且培养高足若干,滋养的血亲后学,从其幼弟振常以降,直到有当代大儒之称的嫡孙罗继祖,不一而足。

承前启后的福字辈的五位罗家“学二代”,更是直接开创了一门名为西夏学的学科。罗振玉幼子罗福颐更是继承发扬了乃父那个从饭碗到爱好、终成一代大家的小趣味——刻印。只是这位曾经的少年圣手一枚刻于伪满时的“内廷翰林”,永远为这一学术家族印下了洗不掉的污点。

“国家与群力所不能为者,竟慨然以一人之力任之。”历史上不乏这样真的猛士,但大多成了《挑滑车》高宠那样的悲剧英雄。而逆历史大潮而行的罗振玉,取得的学术成就却能开枝散叶繁茂至斯。

在一位和笔者同场观展的著名文史学者看来,这里面却藏着不可或缺、也不可替代的必然主因,“民国收藏界十之八九是贵公子,只知往贵里买,加上从小熏陶的好品位,最后收获总也能大差不差——反正没有花钱的不是。反观‘褒贬才是买卖’的雪堂先生,该花的从来手不怂、却不被人‘架秧子’。凭的只是学识、胆识甚至经济学常识,正事办了,还顺便把自己从穷书生变成富翁。这样的‘捡漏’才叫最上乘。能与之相比的,恐怕只有与起初受其提携、其后与之相知相交三十载、开口提笔必称‘雪堂先生亲家有道’的王国维,那‘那人却在灯火阑珊处’的人生境界。”

“他因为其历史污点而长期被选择性忽视,就像他那些活到1949年以后的伪满同僚,在新政权这里要先作为汉奸、战犯老老实实服刑一样,虽然不乏可惜甚至令人同情者,却是公平的。而这么多年过去了,给予如此重要的学术大家一个正当的评价,从给他一个被正常认识的机会开始,也许晚了点,但同样是公平来了。”尽管云淡风轻,但往事终究并不如烟。