賀錢老83壽轉發:一個未完成的歷史任務(其中有對徐文立的評價)

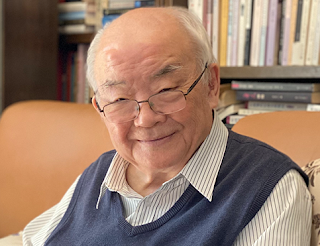

2022年1月30日是被中國思想界尊稱為時代的「堂吉訶德」錢理群老先生83歲壽誕

-----

一个未完成的历史任务

(“2009•北京•六四民主运动研讨会”论文)

作者:钱理群

发表日期 26/05/2009 更新日期 26/05/2009 14:12 TU

http://www1.rfi.fr/actucn/articles/113/article_13947.asp

(其中有對徐文立的評價)

https://xuwenli2018.blogspot.

1979徐文立

徐文立當下40余年的理論著述、回憶錄

(各書籍已被美國國會圖書館收藏)

徐文立著《人類正常社會秩序概論》增訂版免費下載閱讀

http://www.cdp1998.org/

徐文立著《《人類正常社會秩序論》

徐文立、賀信彤新著《獄中獄與獄外獄》台灣上市

-----------------

《徐文立流亡二十年文选》

http://www.cdp1998.org/

-----

时间愈久,1989年天安门民主运动的历史意义愈是能够得到彰显。而且其意义是多方面,多层次的。本文所要强调与讨论的是,1989年的这场有学生、工人、市民、知识分子、国家公务人员广泛参与的民主运动,在建国六十年来中国人民争取言论、出版、结社自由的伟大斗争中的意义。

(一)

我们先要做一个历史的回顾。

中国共产党领导的革命,它的一个主要诉求,就是反对国民党一党专政的独裁统治,争取言论、出版、结社自由。于是,就有了这样的揭露与批判:“在国民党一党统治区域,-----

那里一切讲学、读书、出版、发行的自由,被残酷地摧残。复古成为时髦,思想即是有罪。在所有的学校中,秘密侦探、欺诈迫害、武装威胁、金钱收买的特务作风,盛极一时。教育与学术的尊严,扫地以尽”,“多少年来,中国法西斯派拼命把这种(“一个领袖、一个党、一个主义”的)罪恶的教条灌输给纯洁的青年,一切不接受这种法西斯特制的思想模型的,都是异端,都被认为该杀。拿着枪杆子对着中国人民的脑袋:这就是中国法西斯派的政治与所谓‘文化’”(中共中央机关报《解放日报》1946年5月4日社论《纪念“五四”,贯彻为民主自由的斗争》)。并且有了这样的“庄严承诺”:“对于言论、出版、集会、结社、信仰、居住、迁徙之自由权,边区过去早已注意保护,今后仍当循此前进”,“人民不仅有集会结社的自由,还有武装自己的权利,我们不怕人民的组织与活动。只怕他们不能积极动员起来”(《解放日报》1941年5月26日的文章《切实保障人民权利》)。可以说,在共产党与国民党争夺知识分子的斗争中,绝大多数知识分子,包括一些中间派的知识分子,最后选择了中国共产党,其中一个最重要的原因,就是因为共产党高举了以言论、出版、结社自由为核心的民主旗帜;大权在手的国民党也就是因为剥夺了人民、知识分子的自由,终于被人民、知识分子所抛弃。

因此,我们可以说,中国共产党在1954年所主持制订的《中华人民共和国宪法》里,确认“中华人民共和国一切权力属于人民”,并明确规定公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威、居住与迁徙等广泛自由,强调“必须更加发扬人民的民主,扩大我们国家民主制度的规模”,这都是在履行当年的承诺,似乎预示着中国将走向一条“依宪治国”的道路:这也是许多善良的人们和知识分子所期待的。

但以后的历史发展却走了另一条“阶级斗争为纲”的“专政”之路。就我们这里讨论的言论、出版、结社自由问题而言,其中有两个关键性的转折。首先是1955年5月(距离宪法公布不到一年)发动的镇压所谓“胡风反革命集团”的运动,以及随后开展的“肃清反革命运动”,这两个运动不仅开了一个剥夺知识分子、普通百姓的言论、出版、结社自由的先例,而且提出了“舆论一律”的原则,从而为任意罗织“反革命”罪名,剥夺公民言论、出版、结社自由的违反宪法的行为提供了理论依据。而在1956年,又借所谓“私营工商业的社会主义改造”,将私营出版社、书店、报刊完全变成国营,实行国家对新闻、出版的全面而严密的控制,这就从根本上淘空了言论、出版自由的经济基础。人们不免要想起中国共产党人当年是怎样为民间出版自由而鼓吹、辩护的:“文明国家决不以其政府出版物为自豪,常以其民间出版事业之兴盛而自豪,常以其民间出版物品质之优良,种数与数量之众多而自豪”,“真正的出版法就是人民自由出版之保障书,其任务在保障民间的出版事业有自由可享,在使民间出版事业为自由的事业,成为人民的自由的机关之一,成为文明的母胎”(《新华日报》1946年2月18日专论:《出版法之修正》)。现在,却要将民间出版事业根本摧毁,这只能有一个解释:共产党掌握了国家权力,就需要国家垄断,而不要人民自由了。而这样的垄断,对言论、出版、结社自由就是致命的。

这样的违背承诺,违反宪法,在1957年的鸣放中就自然成了众矢之的。批评者尖锐地指出:“宪法有的被彻底破坏,有的有名无实,言论、出版、集会、结社自由事实都没有得到保证”,提出“要向三个主义(按:指官僚主义、宗派主义和教条主义)索还被它蹂躏的新闻自由”,“应该喊出‘民主办社’、‘民主办报’的口号来,使中国出现更多的非党的报纸和通讯社,出现更多的民主党派和无党派或民营的报纸和通讯社”,而打破党和国家垄断,办“同人出版社,报纸,刊物”更成为普遍的要求,南京的几位作家并且已经行动起来,筹办同人刊物《探索者文学月刊》,还发表《启事》,公开发表自己的文学主张和办刊方针。(参看朱正:《1957年的夏季:从百家争鸣到两家争鸣》)在大学校园的民主运动中,学生除自出壁报,自办刊物外,还试图建立学生自治组织,像北京大学的《广场》,就不仅宣布自己是一个“同人刊物”,提出“舆论自由”,“取消出版检查制度”,“确保言者无罪”等要求,还提出要“使自己的社团成为当前群众运动的核心”,“成为长久性的组织”,并“通过各种形式扩大影响”,直到“校外”去的设想;因此,我曾经指出:“这是建国以后第一次由青年学生发动的民间自觉的政治参与“(参看钱理群:《拒绝遗忘:“1957年学”研究笔记。1957年燕园的三个学生刊物》)这正是“六四”的先声:由此而开启了建国后争取言论、出版、结社自由的伟大斗争。

而这样的斗争,从一开始,就遭到了残酷的镇压,所有提出“言论、出版、结社自由”的要求的知识分子,以至同情者,无一例外地都被打成“右派”。同时开展了对所谓“资产阶级新闻路线”的批判,据说“不论用什么说法,主张新闻自由也好,主张办同人报也好,其目的都是为了摆脱共产党对报纸的领导。而不受控制的民间报纸,是同社会主义制度不能并存的”(参看朱正:《1957年的夏季:从百家争鸣到两家争鸣》)。由此而确立了两条不可动摇的原则:党对言论、出版、结社的绝对控制,国家对新闻出版的绝对垄断,这就是反右以后所确立的“五七新闻体制”,是一直坚持到今天的。

这样的新闻体制,就为毛泽东所设想的“舆论一律”的统治秩序提供了体制上的保证。一切具有独立思想,持有不同意见的人,都视为“敌人”,而一旦宣布为“敌人”,就要实行“专政即独裁”,“只许他们规规矩矩,不许他们乱说乱动”,让他们“胆战心惊,感到‘小媳妇一样,经常的怕挨打’,‘咳一声都有人录音’”(毛泽东:《驳“舆论一律”》)。而且,这样的被“专政”的“敌人”是越来越多的,可以说,毛泽东每发动一次运动,就增加数以万计、十万计、百万计的“敌人”,从1957年反右,1959年反右倾,1964年四清,直到1966年开始的文化大革命,从党外到党内,从“资产阶级知识分子”到“走资本主义道路的当权派”,最后到“修正主义总头目”国家主席,都被公开剥夺一切自由。而普通的工人、农民、市民,在严密的思想控制下,也不可能有任何言论、出版、结社自由。这就是毛泽东所追求的“全面专政”,在文化大革命时期达到了登峰造极的地步。

这里需要略作澄清的是,有人认为文化大革命所实行的“大民主”,使中国人民获得了前所未有的言论、出版、结社自由,这是一个历史的误会。不错,在文化大革命初期,毛泽东为了达到发动群众反对党内反对派的目的,对响应他的号召起来“革命”的青年学生(红卫兵)和普通民众给以“大鸣,大放,大字报,大辩论”的四大自由,以后又发展为“大串联”的自由,成立“群众组织”的自由,等等,这对冲破反右以后所建立的党的官僚体制,有一定的积极意义。但这样的“大民主”,从一开始就具有“群众专政”的性质。我在分析了当时的“红卫兵宣言”以后,曾有过这样的判断:“这样的根本排斥‘人情,温情’的,反人道主义的‘造反’,这样的‘无法无天’(这是毛泽东在文革中对斯诺说的名言),不受法律制约,不受限制的,以‘乱天下’为目的的‘造反’,这样的维护毛泽东思想的绝对统治的,将异己者视为‘右派’,要利用国家机器进行镇压的‘造反’,和‘民主’和‘民主精神’可谓南辕北辙”(参看《一九七八——一九八O年大陆社会民主运动》),也谈不上真正的言论、出版、结社自由。何况到了运动中后期当毛泽东已经不需要红卫兵和群众组织时,又收回了“四大自由”,不但将红卫兵赶到农村,还将一些坚持“造反”的群众组织打成“反革命集团”,实行专政,重新剥夺一切自由。

因此,在人们起来反抗文化大革命的“全面专政”时,又首先提出了“要求民主,要求社会主义法制,要求保障人民群众的革命权利和人身权利”,提出“不应当害怕光明正大的反对派”,真正维护“上了宪法的人民群众的言论自由、出版自由、集会自由、结社自由”(1974年11月广州街头大字报:李一哲《关于社会主义民主与法制》),这当然不是偶然的。由此开启的,是继1957年之后的第二轮争取言论、出版、结社自由的斗争。

如果说1974年李一哲大字报揭开了序幕,那么,中经1976年的“四五运动”,到1978年的西单民主墙,就形成了一个波澜壮阔的社会民主运动,其最主要的标志就是民间刊物和民间社团的大量出现,完全打破了1957年反右运动以后形成的“舆论一律”的局面,更加自觉地提出了言论、出版、结社自由的诉求,如(徐文立主編的)《四五论坛》的《发刊词》所说:“安定团结不是不让人民讲话,尤其不是不让人民讲真话”,“(我们)要行使宪法赋予人民监督和管理国家的权利,是宪法由一纸空文,变成我国社会存在和发展的基础”。而争取言论自由的斗争中的一个核心问题,就是要打破“以言治罪”的禁锢。《四五论坛》曾发表《反革命和言论自由》一文,一针见血地指出:将所谓“反革命言论”纳入“反革命活动”的范畴,“宪法明确规定的言论自由这一公民权利,便变成了毫无意义的空话”。当时的《人民日报》也发表文章,明确提出:“政治上的发言权是言论自由的灵魂”,要冲破“政治问题不许讨论”的禁区(郭罗基:《政治问题是可以讨论的》)。

这样的争取思想、言论、出版、结社自由的呼声,在1979年12月邓小平下令封杀西单民主墙以后,曾一度受到压制;但1980年8月邓小平提出政治体制改革以后,又迅速形成强大的社会舆论:9月,“中华全国民刊协会”宣告成立;10月,《光明日报》召开的理论问题座谈会上,进一步提出“要制定新闻出版法,保证人民通过报刊批评党和国家工作的权利”的要求;10、11月间的校园竞选运动中,北京大学当选代表胡平发表了《论言论自由》的长篇论文,明确提出要以争取言论自由为推动中国改革的一个“杠杆”;11月17(15)日徐文立在他起草的《促进庚申变法的建议书》这一纲领性文件里,以三大自由(思想自由,言论、出版自由、结社、组党自由)作为中国社会民主运动的基本要求,也就把我们所说的第二轮斗争推向了高潮。

结局是可以预料的:在邓小平指令下,1981年2月20日中共中央、国务院发布《关于处理非法刊物非法组织行业有关问题的指示》,将一切民间出版物和民间组织宣布为“非法”,并同时逮捕了其组织者和骨干分子,彻底地剥夺了民间言论、出版、结社自由,从而也将自己也意识到的本应立即进行的中国的政治体制改革搁置起来,为中国的改革和社会发展埋下了祸根。

值得注意的是,在作出这样的历史性倒退时,中国共产党内部的争论。据邓力群在其回忆录中所透露,在讨论“自发组织”的时候,时为中宣部副部长的周扬主张“要给那些自发组织一合法地位”;胡耀邦主持的书记处主张制订《结社法》和《出版法》依法管理;陈云则坚决反对立法,他的理由是:“过去我们同国民党斗争,就是利用国民党政府那个出版法去登记,钻出版法的空子进行合法斗争;现在我们不能让人家钻我们的空子,变非法为合法,利用合法斗争形式同我们斗”(《邓力群自述:十二个春秋》)。“由此而定下一个‘法规’:无论如何不能给人民以言论、出版自由和结社自由,无论如何也不能制定《结社法》与《出版法》,一定要迫使争取言论、出版、结社自由的斗争始终处于非法的地位。应该说,这样的‘法规’是一直延续到今天,为各代共产党的领导人所坚守不渝的维护一党专政的‘不二法宝’”(参看钱理群:《一九七八——一九八O年大陆社会民主运动》)。

但这仅是统治者的逻辑,历史的发展则另有逻辑:一切具有社会发展的客观需要的历史任务,是要一再提出,并且一定要完成的,而不管有多大阻力和曲折。

于是,就有了1989年天安门民主运动中第三次争取言论、出版、结社自由的斗争。

(二)

毫无疑问,争取言论、出版、结社自由,是贯穿1989年天安门民主运动的一根红线,是运动的基本诉求,被认为是迫在眉睫的中国政治体制改革的一个关键环节和突破口。

于是,我们注意到以下事实:早在1989年2月首都科教界人士致中共中央并领导人的公开信中,就提出“政治民主化的首要条件,是切实保证宪法所规定的公民基本权利,特别是保证公民的言论自由、出版自由和新闻自由的权利,这是安定团结的唯一可靠的保证”,并提出了“防止由于发表不同政治见解的言论和文字而治罪的历史悲剧重新出现”的预警。在4月22日学生悼念胡耀邦的游行中所提出的主要口号,一是“惩办贪官污吏”,一是“新闻要讲真话”。5月1日,北京高校学生联合自治委员会发表《对话要求声明》,提出的主要诉求,是“反贪污,反腐败”和“尽快出台《新闻法》,允许民间办报”。同日,《上海市高校联合会公告》也明确宣布,他们的“纲领”是“发扬‘五四’光荣传统,支持和推动政治体制改革,促进民主进程”,“目标”是“1,结社自由,我们的组织应是合法的;2,游行自由,废除限制游行的条例;3,新闻自由,开放报界,解除报禁,如实报道全国各地的学生运动;4,出版自由,允许私人办报”。5月4日,北京高校学生联合自治委员会发布的《五四宣言》,重申其基本立场:“我们促请政府加快政治、经济体制改革的步伐,采取切实措施,保证宪法赋予人民的各项权利能得到保障,实现新闻法,允许民间办报,铲除官倒,加强廉政建设,重视教育,重视知识,科学立国”。同时又提出“学生积极参政,坚持要求与政府对话,促进政府的民主政治体制改革”的诉求。5月16日,首都知识分子大游行,在所发表的《五。一六声明》里所提出的主要政治主张有三条,一是“以民主政治的形式处理目前的政治危机,其不可回避的前提,就是必须承认在民主秩序下产生的学生自治组织的合法性”,二是“十年改革的最大失误并非教育,而在于忽视了政治体制改革”,“党和政府应该吸取深刻教训,切实按照人民要求,果断推行政治体制改革,废除特权,查禁官倒,消除腐败”,三是“不受监督制约的绝对权力必然导致绝对的腐败,不实行新闻自由,不准民间办报,一切关于开放改革的愿望与允诺只能是一纸空文”。宣言最后号召:“一切追求真理,热爱自由的人们,都应当为实现宪法所赋予我们的每一个公民的思想自由、言论自由、新闻自由、出版自由、结社自由、集会自由、游行示威自由而不懈努力”。

以上具有纲领性的文件表明,1989年天安门民主运动,实际上是1978——1980年社会民主运动的一个延续。如前文所述,1981年初邓小平下令宣布民间刊物与组织为非法,从而将政治体制改革悬置,其结果就是《五。一六声明》里所分析的:“未经根本触动的官本位、封建特权进入流通领域,才造成恶性腐败,这不仅吞噬了经济改革的成果,还动摇了人民对党和政府的信任”,这正是“导致这场政治危机的直接原因”。这样,1989年民主运动所要完成的,正是九年前被迫中断的历史任务:发动民间的力量,推动政治体制改革,实现自上而下的改革与自下而上的改革的相互结合与制约。而“发动民间力量”的关键,就是要“还政于民”,保证宪法所赋予的人民权利,而居于首要地位的,就是言论、出版、结社、集会、游行的权利,因为唯有拥有这些基本的权利,人民才有可能在改革中维护自己的政治、经济、文化权利,真正享有改革的成果,成为改革的主人与受益者。因此,争取“五大自由”成为1989年民主运动的两大中心口号之一(另一中心口号是“反腐败”),就绝不是偶然的。

而且,仔细考察1989年民主运动的全过程就可以发现,对运动的发展和结局起到关键作用的,是4月26日的《人民日报》社论《必须旗帜鲜明地反对动乱》。社论将学生爱国民主运动定性为“动乱”,自然为参与运动的学生及其领袖不能接受,并不可能退让,同时,更起到了动员全社会参与的作用,学生运动由此而发展为知识分子、工人、市民、国家公务员广泛参与的全民运动。其实,《人民日报》的“四二六”社论,是很容易使人联想起1957年6月8日的《人民日报》社论《这是为什么》的,那是反右运动的发号令,而1989年的邓小平实际上也是将“闹事”的学生和支持者视为“右派”,他判断说:“这是一场有计划的阴谋,其实质是要从根本上否定中国共产党的领导,否定社会主义制度”,在他看来,这就是又一次右派“进攻”。但1989年要发动“新反右运动”,就不可能如1957年的毛泽东时代那样,一呼百应,时代毕竟已经不同。四二六社论引发的只是一片质疑;更重要的是,人们因此更看清了体制的弊端:它可以利用自己控制的舆论工具随意地歪曲事实,利用自己掌握的权力任意宣布在民主秩序下产生的群众自治组织为“非法”,并不经任何法律程序而横加罪名。无情的事实,使人民终于懂得,如果不能充分地享有宪法赋予的言论、出版、结社、集会、游行自由,自己就处在一个随时可能被宰割的地位,于是起而反抗。这就是为什么四六二社论发表以后,反抗的民主运动的诉求越来越集中到要求“五大自由”这一点上,而且越来越多的各阶层的人都走上街头,声援学生,更为自己争取自由的原因所在。同时,北京知识分子、工人也成立了“自治联合会筹备委员会”,更进一步组织起来,到运动后期还成立了“首都各界联合会”。这样的全国范围的,大规模的,各阶层广泛参与和行动的自觉性和坚决性,是1957年和1978-1980年所发生的前两次争取言论、出版、结社自由的斗争所不具有的。这是1949年以后的中国社会民主运动的一个历史性的进步:中国各阶层人民(而不只是少数先觉者)终于认识到自己的利益所在,并开始自己起来斗争。特别是群众自治组织的出现,更是中国社会民主化进程中必须迈出的关键性的一步。

从另一面说,执政者也因此认识到自己利益之所在。据有关材料介绍,邓小平为首的决策者,之所以认定学生运动是一场“从根本上否定中国共产党的领导,否定社会主义制度”的“动乱”,其主要依据,就是两条:一是学生提出要求“实行普选,修改宪法,开放党禁报禁,取消反革命罪”,二是“北京大学一些学生学波兰的团结工会在北大成立‘团结学生会’”(参看张良:《六四真相》中《邓小平与四六二社论》一节)。这都是犯了大忌的。绝不允许不受党控制的舆论存在,绝不允许不受党控制的组织存在,党必须成为“唯一者”:唯一的舆论(即所谓“舆论一律”),唯一的组织,这是一党专政的生命线;一要实行“报禁”,二要实行“党禁”,这是不能放弃,必须坚守的“底线”。如要逾越,就是“否定中国共产党的领导”,就是“否定社会主义制度”,简言之,就是反党反社会主义,就必要不惜一切代价,予以镇压。1957年如此,1980年如此,1989年也是如此。邓小平为首的中国共产党领导集团在坚持一党专政问题上,是绝不动摇,绝不手软的:他们已经是一个既得利益集团;维护统治一切,垄断一切的既得利益,这是最重要的,他们之所以那么轻易地违背自己当年关于维护人民权利的承诺,原因就在于对他们来说,利益是高于理想的。

但中国共产党人中仍有坚持革命理想者,他们至少还有“不能违背人民意愿”的“朴素的阶级感情”。因此,1989年的这第三次斗争的一个重要特点,就是不但有更多,更为广泛的普通共产党员和各级领导干部的参与和同情,而且在党的最高决策阶层出现了分化。时为总书记的赵紫阳几乎在一开始就对群众游行中提出的“新闻要说真话”、“新闻属于人民”、“不要逼我说谎”的呼声,给予了积极的响应:“我觉得新闻改革是大势所趋,也是人心所向,面对国际进步潮流,我们只能因势利导-----新闻一定要说真话,千万不能制造假新闻,不能隐瞒事实。新闻报道要真正做到:客观,全面,真实,及时,这也是我国民主政治建设的一部分”。后来,赵紫阳始终坚持要“在民主和法制的轨道上解决问题”,大概应该包括制定《出版法》、《结社法》、《游行、集会法》,对青年学生和社会各界提出的五大自由要求作出积极的回应,这就可能如赵紫阳所说,“能够在执政党、政府和人民之间建立起一种新型的沟通和互动模式,促进政治体制的改革,使我们国家不但在经济改革上取得丰硕成果,在政治体制改革上,也将出现一种新的局面”(《给中共十五大的信》)。这样,中国就能够在政治民主化的路程上迈进一大步。

但以邓小平为首的中共决策阶层作出了武装镇压的选择,而其镇压的范围、规模与强度远远超过了1981年初,他们坚持的仍然是陈云的原则:不给民间舆论和社会组织以任何合法的地位,并在“稳定压倒一切”的口号下,更加肆无忌惮地剥夺宪法规定的言论、出版、结社、游行、集会自由,变本加厉地加强党对思想、舆论的控制,政治体制改革第二次被搁置。而这次搁置的结果,就是将经济利益与政治利益结合为一体的既得利益阶层的形成与强化,并占据了中国政治、经济、社会的主导地位,改革利益的垄断者,由此造成的两级分化和环境、资源的破坏,都是空前的,其所导致的政治、经济、社会、道德的全面危机,到1989年天安门民主运动二十周年的今天,是看得越来越清楚了。

于是,又有了第三次政治体制改革和经济体制改革、社会体制改革、文化体制改革同步推行的任务的提出,这固然说明,政治体制改革在中国是一个绕不开的历史任务;但这第三次提出,完全是自上而下的,也就具有了先天的不足。于是,我们注意到,谈经济体制改革,

发展民营企业,仍不允许私人经营出版社和报刊;谈法制建设,仍将《出版法》、《结社法》、《游行、集会法》的制订悬置;只谈所谓“知情权,发表权,监督权”,而着意回避“言论、出版、结社自由”,等等。这表明,今天的执政者仍然要坚持党对舆论的绝对控制,坚持国家对出版的绝对垄断,坚持对民间社会组织的压制和控制:维护党的唯一者地位,维护一党专政,仍然是他们不可逾越的底线。但时代毕竟不同,要完全剥夺人民的五大自由,越来越困难,成本也越来越高了。网络的出现,就在信息封锁、舆论控制上撕开了一个裂口,而面对群发事件采取直接的高压付出代价太大,发挥社会组织的作用,已成一个必须考虑的选择,等等,都为争取言论、出版、结社自由提供了某种空间。但这都需要我们自己去争取,而不能期待政治家的恩赐。何方先生在他的《从延安一路走来》里说得很好:“要搞政改,消极等待是不行的,必须积极起来争取,老百姓团结起来,督促推动当权派一起搞政改”,“就是要和现在的顽固派作斗争,希望通过‘七斗八斗,他认错了,就变好了’,想不经过斗争,自然就可以实现宪政,那只能是梦想”。

中国的改革,必须走一条自上而下与自下而上相结合的道路,中国的政治体制改革必须以人民行使宪法赋予的以五大自由为核心的民主权利,实行广泛政治参与为基础。将各阶层人民,特别是工人,农民,知识分子(包括青年学生),市民排斥在外的,由国家与党掌控一切的,单一的自上而下的,以巩固一党专政为目的的改革,必然走向歧途,必然导致政治、经济、社会、道德的全面危机。这就是1989年的民主运动给我们的最大启示,也是1989年的民主运动被镇压以后的中国历史给我们的最大教训。