外国人学汉语有一个特殊的困难,就是相当多的汉语词汇有褒义和贬义之分。

它们词义相同或相近,而用法大异。如果对此混淆不清,那比搞错法语、俄语或德语中的阴阳词性更为尴尬。

本文题目总算找到一个中性词“性”,它可说是外来语的译文。固有的词汇如“色情”是贬义词,“爱情”则是褒义词。

“情”同“理”相对,在一般宋明理学家心目中是贬义词,他们的少数同行则持有不同观点。

在生理学上,“性欲”是中性词,但在别的场合就或多或少地带有贬义。它的褒义或中性的同义词罕见,而贬义的同义词则较多。

在先秦典籍中,孟子的论敌告子说:“食色,性也。”“色”是中性词。孔子说:“吾未见好德如好色者也。”(《论语·子罕》) “色”就多少带有贬义了。

贬义发展到后世而更加固定,无可改变。语言是思想意识的物质材料,而词汇是它的基本构件。

它们在一个人的思想形成之初就已经深入内心,影响之深不是任何一家或一派哲学思想所能比拟。

从上面简单的辨析中可以看出本文要讨论的问题,同传统思想如何格格不相入。

在改革和开放的方针指引下,现在学术研究已经不存在所谓禁区。现代作家张贤亮的小说《男人的一半是女人》在1985年问世。虽然在读者中间议论不一,

它的有益的探索得到肯定的评价,至少没有遭到以前那种方式的“批判”(这个词无法译成西方语言,他们只有褒贬通用的“批评”一词),可见在文学创作中也

已经没有禁区。

现在的气候有利于文学创作和学术研究的繁荣昌盛,值得我们珍惜。

也许有人以被查禁的几本淫书如《玫瑰梦》等为例,说明禁区仍然存在。 这是误会。

第一,它们说不上是认真严肃的文学作品; 第二,作家有义务顾及作品的社会影响。

《玫瑰梦》

《玫瑰梦》

以前我们强调文艺的教育作用,所谓作家是人类灵魂的工程师,用意不坏,但嫌狭隘。

按照那个说法,一切没有直接教育意义的作品,或不符合某些公式或教条的作品就有可能被贬低或被排斥。

另一方面,一些缺乏艺术性的作品则因看起来满足它的要求而得以风行一时。 他们把作者看作高人一等的教育者,读者则被看作是任人摆布的受教育者。

他们又把教育作用看得如同临摹字帖或画册一样,有所谓榜样的力量是无穷的等等论调,无视具有积极能动性的读者,同工程师所制造的机械产品之间存

在着本质的差异。

我们不宜把文学的社会作用看得太狭隘,只要有利于人民,都值得肯定和欢迎,包括以娱乐为主的作品在内。

精神食粮中教育和娱乐并不一定互相排斥,正如同食品中营养和美味不妨同时并存。 良药苦口,但它不是正常食品。 河豚和野覃是著名的美味,处理不

当却足以致人死命。

即使富有经验的厨师也可能有万中一失的情况。 卫生部门禁止河豚上市,不能说是妨碍自由。

文学中的性描写同这样的情况相似。 在人们的知识修养和伦理道德比现在大为提高的未来,作家创作时就可以更加放手了。

但是我们不得不从现实出发,不能认为社会治安情况不好,刑事犯罪案件增多,要由文学作品和影视的某些描写负责,但也不能否认两者之间存在着一定

的联系。

带有暴力、色情场面的一些文学艺术和影视造成了不良的社会影响,这是客观事实。

并不是只有中国存在禁书。古希腊女诗人萨福的爱情诗被中古基督教会取缔而失传。《天方夜谭》至今仍在某些伊斯兰国家被禁。

即使在十九世纪的文明国家,福楼拜的《包法利夫人》(1857年),佐拉的《克洛德的忏悔》(1865年)、哈代的《无名的裘德》(1896年)都曾被认为有碍风化

而遭受政府的干预。

由于大段性描写而被禁的作品以英国劳伦斯的小说《查泰莱夫人的情人》(1928年)为最著。它在1959年才被不加删节地收入本国的企鹅丛书。

美国也在同年7月21日由纽约南区地方法院宣判解禁。它对丧失人性的上流社会和资本主义的批判显而易见。作者认为唯有纯真的性爱才能为人们带来光明和

希望。

不管是否赞同他的主张,他的态度是严肃的。劳伦斯生前为自己辩护说:“只有伪君子才说我的小说是猥亵的淫书。”

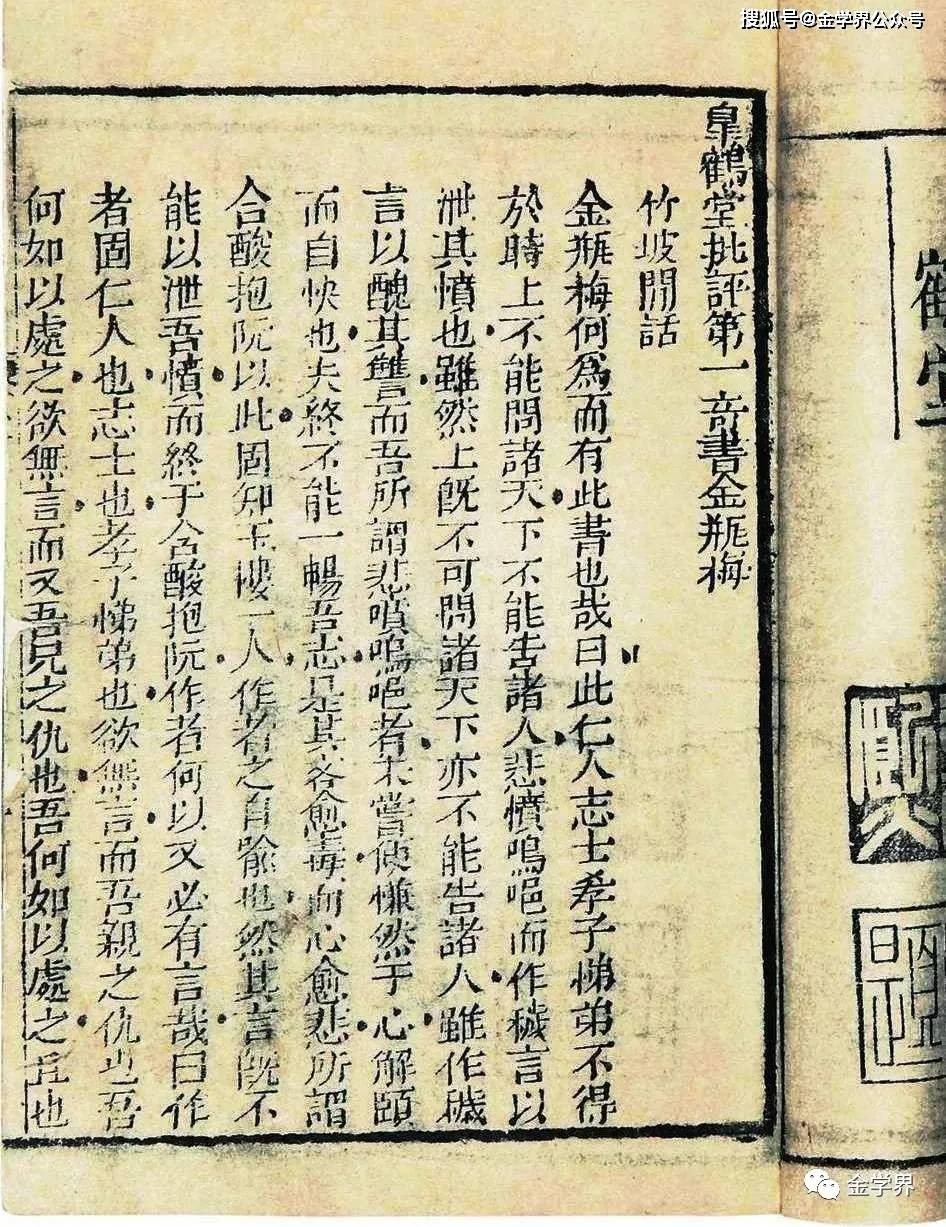

张竹坡《第一奇书(〈金瓶梅〉)非淫书论》有一个异曲同工的说法:“淫者自见其为淫耳。”

他们对某些非难者愤愤不平之情,我们可以理解,虽然难以指责所有为这两部作品对读者可能带来的消极影响而不安的人都是顽固的保守派。

皋鹤堂本

皋鹤堂本

作家有创作的自由;社会,特别是未成年读者则有免受精神污染的自由。

就现代作品的性描写而论,作家的良知是最好的检查官;就古代作品而论,完全禁止不如让它们在有限的范围内发行,然后看是不是可以适度地扩大。

不难想见,本文所持的观点将从两个方面受到非议,有人嫌它保守,另外一些人将批评这样的选题不登大雅之堂。

而它的作者则认为当《金瓶梅》国际讨论会在华举行之际,对以前避而不谈的这个问题略作探索,以就正于国内外同行,并不是理论上的无益尝试。

由于延续二千年以上精致的宗法制的存在以及日趋严密的礼教直到二十世纪初才失去统治他位,人体美和性爱在中国古代文学中一直受到忽视。

闻一多曾在《诗经》中发现性爱的篇章。它们本身过于隐晦,再加上注疏的重重粉饰和曲解,它们对后代不曾产生任何影响。

从宋玉的《高唐赋》和《神女赋》可以明显地看出南方楚文化所孕育的美丽传说已被作者所阉割和改造,只留下空洞的“云雨”一词后来被广泛地用作性爱

的代词。

东晋大诗人陶渊明只因为写了一篇《闲情赋》,而被人惋惜地看作白璧微瑕,无非其中有这样一些句子:“愿在衣而为领”,“愿在裳而为带”,算不上性

描写。

唐代张鷟的文言传奇《游仙窟》可说是中国古代文学中最早描写性爱的作品。这篇小说很快传到日本,并在他们最早的诗歌总集《万叶集》大伴家持《赠阪

上大娘歌》十五首中留下它的烙印。

《唐书》卷一四九本传评论张鷟“不持士行,尤为端士所恶”。《游仙窟》在国内失传,分明是受到这种舆论的排斥。

此后不久,元稹的《莺莺传》也有描写性爱的词句出现。很可能是当时一些风流才子受到城市中“说话”艺术的影响。

元稹诗《酬翰林白学士代书一百韵》:“光阴听话移”,透露了这样的消息。原注说:“又尝于新昌宅说《一枝花》话,自寅至巳犹未毕词也。” 吸引文

人学士作长时间的欣赏,可以想见说话艺术已经相当高超。

文人和民间艺人的结合,形成中国独特的古代小说和戏曲的发展史。

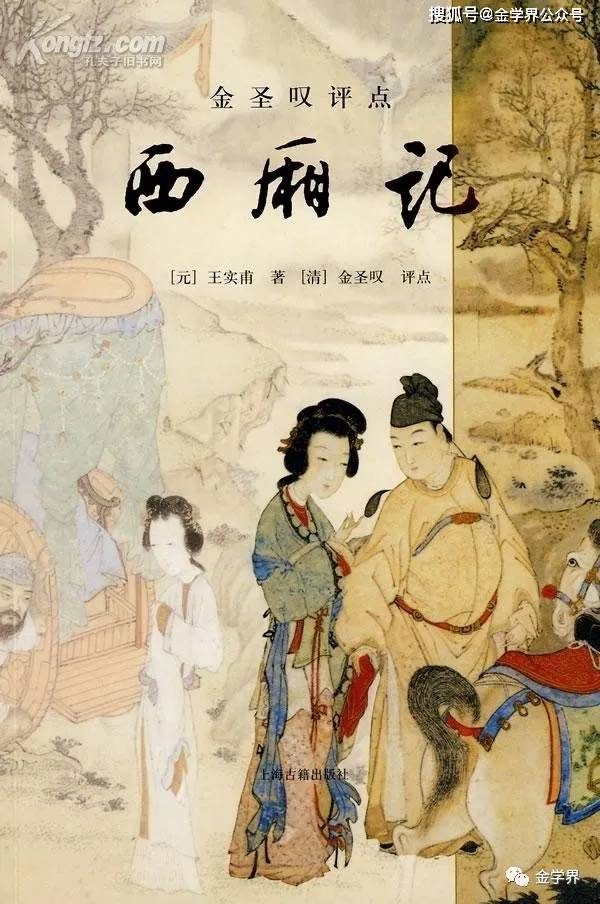

性描写在金代董解元《西厢记》诸宫调和王实甫的同名杂剧中得到前所未有的成就。明代汤显祖的《牡丹亭》第十出《惊梦》则是又一成功的范例。

上面的看法也许使人感到意外,因为它们在这一方面都是风流蕴藉,含而不露,几乎不使人感到那是性描写。它们的作者只有在非如此不足以酣畅地表现作

品的主题时才偶一为之。

他们不为描写而描写,或者以此招徕读者。董《西厢》卷五的大石调《洞仙歌》(“青春年少”)等三曲 (嘉靖适适子重校本)、杂剧第四本第一折的〔元和令〕

以下几曲以及《牡丹亭》第十出的〔鲍老催〕〔山桃红〕等在整部作品中只占寥寥几曲,在这几曲中直接描写又只是极为个别的词句,大半是美妙的比喻和象征

性词句,让人意会,而不以言传。

如《西厢记》杂剧〔胜葫芦〕中的“花心”“露滴”等。上面三个作品中以《西厢记》杂剧的描写最为美妙而富有诗意。

《牡丹亭》第十出有一句以比喻出之的直接描写:“看他似虫儿般蠢动把风情搧”,出自梦中的花神之口。

他从宗教观点出发,对此持有不以为然的态度,而在《冥判》中却几乎以教唆、勾引罪受处分。这对世俗礼教的讽刺就更加曲折而意义深长了。

清初评点派批评家金圣叹曾对《西厢记》杂剧第四本第一折的性描写作了有力的辩护:

“有人谓《西厢》此篇最鄙秽者,此三家村中冬烘先生之言也。夫论此事,则自从盘古至于今日,谁人家中无此事者乎?若论此文,则亦自盘古至于今

日,谁人手下有此文者乎?

……盖事则家家家中之事也,文乃一人手下之文也,借家家家中之事,写吾一人手下之文者,意在于文,意不在于事也。意不在事,故不避鄙秽;意在于

文,故吾真曾不见其鄙秽。

而彼三家村中冬烘先生犹呶呶不休,詈之曰鄙秽,此岂非先生不惟不解其文,又独甚解其事故耶!”

后来张竹坡对《金瓶梅》的辩护词“淫者自见其为淫耳”,可能从这里得到启发。

金圣叹并不到此罢休,他的批判锋芒直指儒家文论中的一个基本论点:“《国风》好色而不淫。” 并且连《诗经》本身也受到诘问:

“好色必如之何谓之好色?好色又必如之何者谓之淫?好色又如之何谓之几于淫而卒赖有礼而得以不至于淫?好色又如之何谓之赖有礼得以不至于淫而遂

不妨其好色?

夫好色而曰吾不淫,是必其未尝好色者也。好色而曰吾大畏乎礼而不敢淫,是必其不敢好色者也。好色而大畏于礼而不敢淫而犹敢好色,则吾不知礼之为

礼将何等也。

好色而大畏于礼而犹敢好色而独不敢淫,则吾不知淫之为淫必何等也。且《国风》之文具在,固不必其皆好色,而好色者往往有之矣……信如《国风》之

文之淫,而犹谓之不淫,则必如之何而后谓之淫乎?

信如《国风》之文之淫,而犹望其昭示来许为大鉴戒,而因谓之不淫,则又何文不可昭示来许为大鉴戒,而皆谓之不淫乎?”

这是五四运动之前,批判封建礼教的一篇重要文献。 但在具体评语中,却又画蛇添足地加上“初动之”“玩其忍之”“更复连动之”等等注释,变含蓄为浅露,化美妙为粗恶,置社会影响于不顾。

编辑

编辑

诸宫调、杂剧、传奇以艺术形式而论,都可以说是诗的变种。它们往往采用比喻或象征手法,略作点染,就出现生动的形象。

叙事体的小说当然不能照搬。但是《金瓶梅》的性描写主要并不由于文体不同而和《西厢记》《牡丹亭》大异。

以文体而论,清代后出的《红楼梦》也是小说,它在其它方面颇受《金瓶梅》的影响。

脂砚斋评语认为它“深得《金瓶》壶奥”(第十三回),然而就性描写而论,《红楼梦》却接近《西厢记》《牡丹亭》而同《金瓶梅》大异其趣。

1985年北京人民文学出版社出版的《金瓶梅词话》删去性描写文字约占全书总字数百分之二,比例不大。但同《西厢记》《牡丹亭》《红楼梦》相比,它的

这类描写就显得太过分了。

前文说《西厢记》《牡丹亭》没有为描写而描写,没有以此招徕读者之意。

《金瓶梅》显然不是这样的情况。作者要得到他所揭露的男主角腐化堕落的艺术效果,本来就不一定需要浓盐赤酱到如此程度的描写。

西方作家如巴尔扎克的《贝姨》、佐拉的《娜娜》以至苏联高尔基的《克里姆·萨姆金的一生》都没有这样穷形极相的描写而并不因此而逊色。

这不是说《金瓶梅》不可有自己独特的艺术风格。暂且不管作者意图如何,如果一定要在这方面显示不凡的才华,那也可以更少而更精,如同《查泰莱夫人

的情人》,它只有不多的几段描写,在艺术上却比《金瓶梅》连篇累牍的性描写成功得多。

尽管《金瓶梅》以性描写而引人瞩目,就艺术性而论,它的现实主义世俗描写所取得的成就大大超过性描写。

它是我国第一部以市井人物为主体的小说,第一部以商人、恶霸地主、官僚三位一体的家庭兴衰史,同时又是第一部以反面人物为主角的小说。

在中国小说史上这些都是前所未有的成就。不管看法有多大分歧,对它的性描写却不能这样说。

我们不妨以它第二十六回《来旺儿递解徐州,宋惠莲含羞自缢》和第二十七回《潘金莲醉闹葡萄架》作一简单明了的对比。

美国杨沂教授就前一回写了论文《宋惠莲及其在金瓶梅中的象征作用》,柯丽德教授则就后一回写了论文《金瓶梅中的双关语和隐语》。

可见以这两回各自作为现实主义世俗描写和性描写的代表性章节不是本文的偏见。

杨沂指出那是“现实主义模式的独特成功之处”,性描写则以第二十七回为极致,但不是它的独创,那是对文言小说《如意君传》局部的抄袭和摹仿。

潘金莲和《如意君传》的女主角武则天地位悬殊,但在卧榻上并没有写出多大差别。

不仅第二十七回,可以说《金瓶梅》的所有性描写都处于《如意君传》的影响之下。 《如意君传》: “头似蜗牛,身如剥兔”,觔(筋)若蚯蚓之

状”,“淫水淋漓,凡五换巾帕”之类描写,《金瓶梅》曾略加改动而多次袭用。

武则天在极度兴奋时喊薛敖曹为“好爹爹”,潘金莲则叫西门庆“亲达达”。 《金瓶梅》提到的女性器官名称如“牝屋”“炉”都来源于《如意君传》。

拙作《金瓶梅成书新探》曾就《如意君传》和《隋唐演义》第七十回的部分雷同,设想《如意君传》可能起源于说话或话本。

《如意君传》的性描写以男主角薛敖曹的“肉具特壮大异常”为基点。在它的影响下,《金瓶梅》男主角西门庆借助种种淫具和春药达到近似的效果。

两个作品的性描写都同正常人的性生活不同。 情况表明这些描写离奇而缺乏真实感,大都来自道听途说和拙劣的想象。

如《金瓶梅》第十六、二十七、三十八回都写到一种淫具勉铃,施用时置入女阴中,而所有比较可靠的文献记载都与此相反,这是男性用品。 举数例如

下:

一、明初马欢曾多次随郑和下西洋(包括东南亚)。 他在《瀛涯胜览·暹罗国》中记载道:

“男子年二十余岁,则将茎物周围之皮如韭菜样细刀挑开,嵌入锡珠十数颗,皮内用药封裹。待疮口好,才出行走。如葡萄一般。自有一等人开铺,专与人

嵌焊以为艺业。

如国王或大头目或富人,则以金为虚珠,内安砂子一粒嵌之,行走极极有声为美。不嵌珠之男人为下等人也。”

二、明末包汝辑《南中纪闻》(1633年)说:

“缅铃薄极,无可比拟。大如小黄豆,内藏鸟液少许。外裹薄铜七十二层,疑属鬼工神造。以置案头,不住旋运。握之,令人浑身木麻。

收藏稍不谨细,辄破。有毫发破坏,更不可修葺,便无用矣。鸟液出深山坳中。异鸟翔集,所遗精液也。莹润若珠,最不易得。”

又说:“缅铃出缅甸国。彼中三四岁小儿,便将一颗嵌置茎物。俗之淫戏如此。今误呼缅铃为免淫。”

三、清赵翼(1727-1814年)《粤滇杂记》之三说:

“又缅地有淫鸟,其精可助房中术。有得其淋于石者,以铜裹之,如铃,谓之缅铃。余归田后,有人以一铃来售,大如龙眼,四周无缝。不知其真伪。

而握入手,稍得暖气,则铃自动,切切如有声,置于几案则止。亦一奇也。余无所用,乃还之。”

以上记载,其物大小各异,但都说是男性用品。《南中纪闻》说它容易破裂,一有裂缝,就成废品,而《金瓶梅》第十六回却说:“袖子里滑浪一声吊出个

物件儿来”,并不防它破碎。

赵翼曾亲自过目,说它“稍得暖气,则铃自动,切切如有声”,这是说声音很轻,而小说第十六回说它声音如同知了鸣叫。

第二十七回又说,西门庆“向牝中抠出硫黄圈并勉铃来,折做两截”,既然形体如同弹子,怎能“折做两截”?缅甸和缅铃的缅字,至迟在元代已经固定,

而《金瓶梅》一律错为勉字。

如同拙作《金瓶梅成书新探》所指出的其它许多同音异写词一样,这是《金瓶梅词话》由民间艺人的词话即话本记录整理而成的又一证明。

《金瓶梅》所有离奇、不正常的性生活描写只有一个解释:它来自辗转相传、以讹传讹或层层加码、愈演愈烈的口头传说(不排除它也从某些文字记载中得到

养料)。

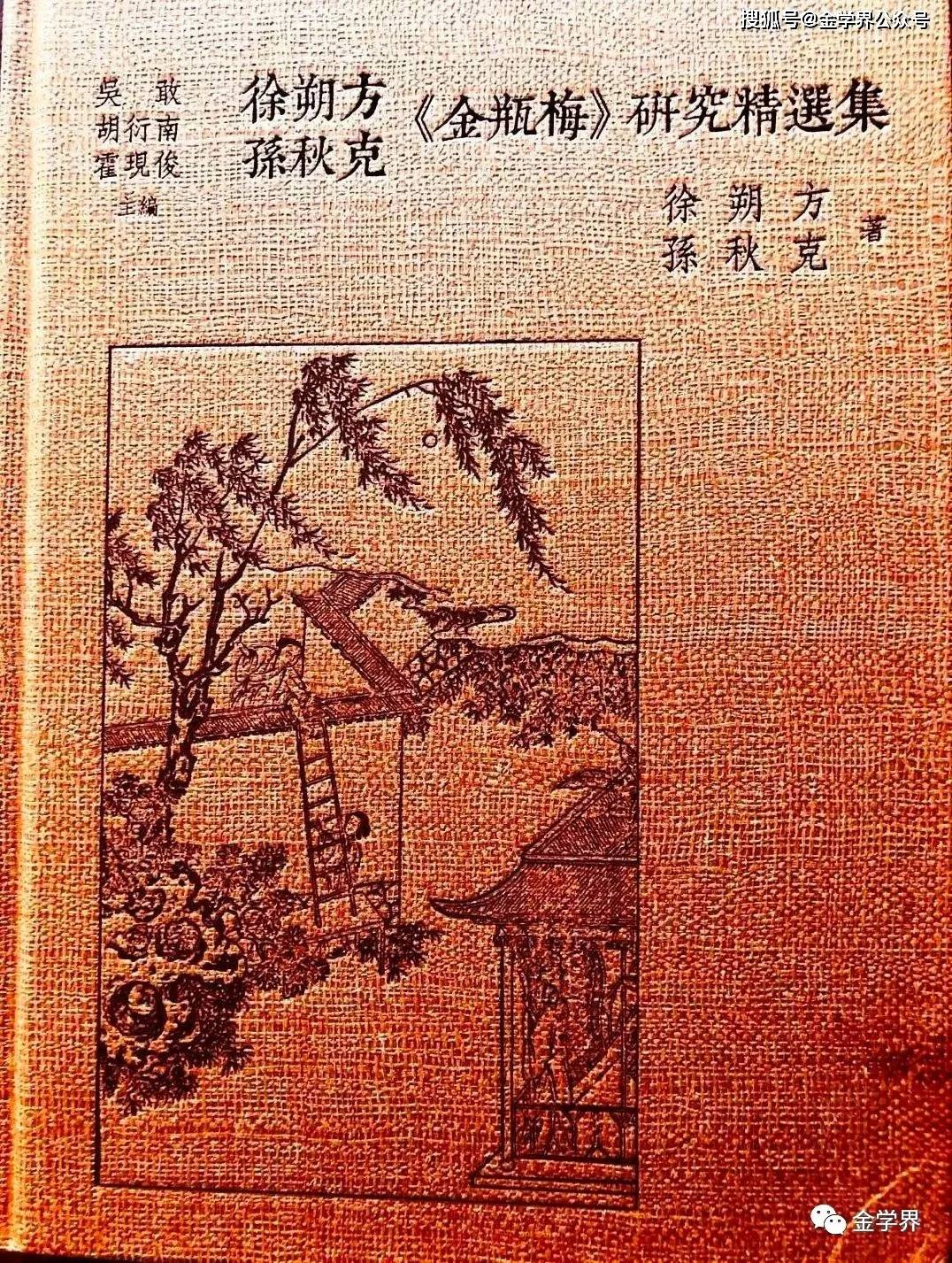

《徐朔方、孙秋克 研究精选集》

《徐朔方、孙秋克 研究精选集》

《金瓶梅》离奇失实的性描写不妨举两例如下:

一、第二回西门庆初见潘金莲:“但见他黑鬒鬒班滋赛鸦翎的鬓儿,翠湾湾的新月的眉儿……软浓白面脐肚儿,窄多多尖翘脚儿,肉奶奶胸儿,白生生腿

儿……”下面以删节本为例,删去二十四字。

总之是街头一见,竟然赤条条地全身暴露无遗。

二、第七十九回西门庆死于淫欲:“初时还是精液,往后尽是血水出来,再无个收救……精尽继之以血,血尽出其冷气而已。”

创作不仅允许,而且必须依仗丰富的想象力,但是由此而产生的描写如果完全违背常识,令人难以置信,那就同神怪武侠小说一样荒唐无稽了。

我在《论金瓶梅》一文中曾经评论中国文学史上的自然主义问题。假借法国文学史上一个影响巨大的流派,用来说明本国文学史上的类似现象,并不是中国

文学理论界的独创。

俄罗斯和日本都有过这样的情况。他们不顾佐拉所强调的遗传和环境对人的决定性因素,把自然主义等同于现实主义。中国的理论家则把它等同于消极的现

实主义。

我在该文中指出:“《金瓶梅》自然主义倾向的主要表现是它的客观主义,即由于过分重视细节描写而忽视了作品的倾向性。”(见本书)这里我仍然是这样看

法。

但是有一个论点需要修改。就整体而论,《金瓶梅》可以看作是中国自然主义的标本,但它的性描写却与自然主义背道而驰,因为它怪诞离奇,以迎合读者

(包括词话的原始对象听众在内)的低级趣味,它追求的不是细节描写的真实性,而是耸人听闻的色情描写。

批评色情描写是自然主义,只能是不恰当地过高地评价它,恰恰同批评者的原意相反。

中国源远流长的说唱艺术孕育了古代的长篇小说及其别具一格的艺术成就,同时也带来了庸俗的创作倾向。

它们无论在《三国志演义》《水浒传》和《金瓶梅》中都是优劣并存,形成了各自的精华和缺陷。

《金瓶梅》也有一些有真实感的性描写,它们多半类似《素娥篇》或近似唐寅的散曲《排歌·咏纤足》、冯惟敏的双调《水仙子带折桂令》所描写,前者说:

“双凫何日再交加,腰边搂,肩上架,背儿擎住手儿拿。”

后者说:“举一杯恰似小脚儿轻抬肩上。”直接间接来自妓女和嫖客的特殊经历,同正常人的性生活不同,影响恶劣,不宜广泛传播。

不是闪闪发光的东西都是金子。性描写并不必然等同于个性解放,正如同杂乱的性关系并不必然就是封建婚姻制度的叛逆。

本世纪六十年代曾风靡于欧美资本主义发达国家的所谓性解放,实质上是对现代物质文明和冷冰冰的金钱关系的反激,现在正开始尝到它的苦果现代黑死病

的威胁。

千万不要把进口的过时玩意儿看作是新生事物。文艺复兴时期薄伽丘的《十日谈》,大胆的性描写同它的个性解放思想紧密地联系在一起;《金瓶梅》的非

凡成就却在于它的现实主义世俗描写,而不是它的性描写。

无论在思想上和艺术上都一样。潘金莲强烈的情欲足以和西门庆旗鼓相当。

请允许我提醒一下,《如意君传》武则天是《金瓶梅》潘金莲的前辈。历史上的武则天是了不起的人物,但和妇女解放很少有联系,至于小说中的武则天更

加与此无关。

不管潘金莲个性怎样泼辣,情欲怎样强烈,一切都以一夫多妻制下夫主对小妾的宠爱为前提。对此她没有任何反抗意图,即使她同陈经济通奸时也一样。

《金瓶梅》第四十四回叫做《妆丫鬟金莲市爱》,也许可以使我们一些热心的研究者得以恢复冷静和清醒。

(ZT)