我的IT生涯从纽约世贸双塔开始,也随着纽约世贸双塔的倒塌而结束。对于我的信息专业生涯,是成也双塔,败也双塔。

我在1994年加拿大皇后大学做完博士后以后,卖了三个月保险,1995年我找了一份合同工,在金士顿癌症中心做放射疗法物理学家。先做半年合同,又续了半年合同。癌症中心才引进两台先进的机器,眼看放射疗法物理学家就要成为我一辈子的职业生涯了。结果新上任的保守党省长麦克·哈里斯裁减医疗经费,我就失业了。这个麦克·哈里斯省长的儿子是小麦克·哈里斯,现在就是我所在的选区的保守党省议员,他竞选时我还不计前嫌地为他助选。失业以后当然要找工作,我每天查广告,写申请,很多连面谈都没有,就被客气的打回头了。公司人力资源部往往回信说,我们对你的资质非常欣赏,但我们已经找到其它人了。这是假话。我博士毕业前,看到《今日物理》有个广告,和我做博士研究的特别匹配,投去申请,回信说已经找了其他人,但是,第二年,我看哪个广告还在继续刊登。李文和事件发生以后,我才发现我申请的就是李文和所在的实验室。显示我是政审不过关。不要以为只要中国才有政审,哪个国家都一样。我申请,失败,再申请,再失败。我在加拿大的大部分精力和时间不是在申请工作就是为工作而学习培训。搬家时我翻出了有一麻袋几十斤的公司婉拒求职的回信。大部分婉拒的原因是资质过高(Over Qualify)。对,大部分被拒绝的工作,不是我不能胜任,而是我太胜任了。谁都知道,这就是种族歧视的一种说辞而已。我读研究生的同学,博士后的同事,只要是白人,都不会有这种问题。这就和美国建跨大洋铁路,加拿大建太平洋铁路之初一样,开始他们都不用华工,用的是爱尔兰人。2006年7月,双料博士蒋国兵在多伦多自杀了,我理解他自杀时的心情,我也是这样过来的。读书考试屡屡上高榜,求职却屡屡受挫。卖保险敲300个门还可以卖出一个,求职求上千家也没有一家接受。人生真是很迷茫呀。

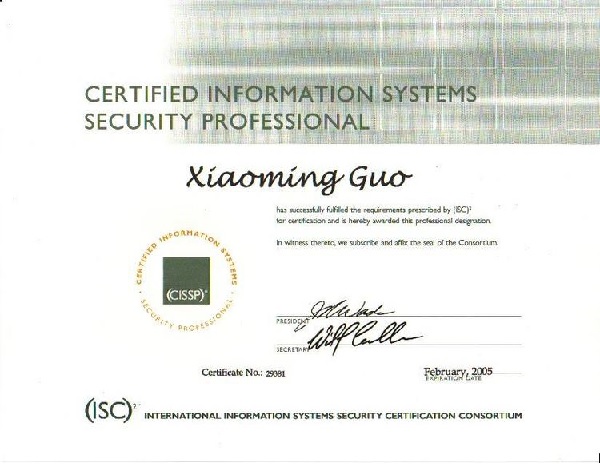

这是我进世贸中心一号楼的出入证

既然是资质过高,那就降资质吧。博士学位太高,我就读个硕士。于是我读了工商管理硕士。还是资质太高,好像没有降低资质,反而增加了资质。更找不到工作了。于是都就再降资质,改为读微软工程培训。微软工程培训,高中毕业就能读。上图是我1997年出入曼哈顿世贸中心1号楼的出入证,有效期到2000年。信息革命有一批开荒牛,那时候还没有大学培养的IT专业人士,都是各行各业的专业人士转入IT行业,其中不乏华人博士们。这就和美国和加拿大建跨大陆铁路一样,这时候华人就最需要了。铁路华工成就了北美第二次工业革命的基础设施。华人博士们成为信息革命开荒牛的主力军。我在世贸中心1号楼86层楼学习微软计算机网络管理,每天中午微波炉热了午餐后,就坐在落地窗的窗框里,吃饭时,可以俯瞰曼哈顿繁下城繁忙的人群如蚂蚁一般匆匆忙忙,也可以远眺肯尼迪国际机场上空的飞机如几个蚊子一般地盘旋起落。高高在上,俯瞰人间。

学完微软网络以后,进入了IT行业,跳了两次槽,2000年到了Intira公司做资深网络安全工程师。

Intira是当年风投烧钱的十大红鲱鱼公司之一,开辟了为公司提供互联网硬件服务的新行业。这公司就在纽约证券交易所斜对面几十米远的一栋华尔街里很一般的老楼,有四十多层,大石块门面,铜框旋转门。那时候烧钱烧得大方呀。公司给我们配了手机,公司付费,因为我在家也接电话处理业务。半夜下班,公司包出租车送我们回家。外出培训,也是机场下来就租车自驾。

工间锻炼身体,我就爬楼梯爬到楼顶,观看楼底街道上蝼蚁一般密密麻麻的行人和计程车,透过密密高楼之间的缝隙窥视纽约港过往的船只,吹吹海风,欣赏朝晖夕阴、阴阳割昏晓的高楼大厦。那是人生春风得意之时。

世贸中心广场有一个支离破碎的地球雕塑,看上去是抽象艺术,我感觉这艺术家是蛮写实的。我哥哥那时候在世贸中心二号楼72层上班。如果哪天我们俩都带了三文治当午饭的话,我哥就会约我一起坐在这雕塑的水池边上吃午饭晒太阳。

纽约曼哈顿哈德逊河边的世界金融中心

2001年9月11日清晨,下了夜班,我沿着纽约港岸边漫跑,一边是远处纽约港内的自由女神像,一边是摩天大楼楼群中鹤立鸡群的世贸中心双塔。我从纽约港海湾岸边,沿着哈德逊河东岸往北跑,路过世界金融中心,我的一个中大研究生同学在里边的雷曼兄弟投行上班。我一直跑到史蒂文森中学,那里是我儿子读高中的地方,然后往回跑。海风吹来潮湿的空气,朝霞映红了新泽西州的楼寓。对许多人来说这是一天的开始,而对于我,这是一天的结束,我下夜班了。跟往常下班一样,跑完步后,我搭上地铁,回到家中,洗了个澡,吃了顿早餐,上床睡觉了。这一梦也是一梦千年,醒来人间已经是另一个世界了。我一梦醒来世界已经进入反恐时代了。人类也开始了完全不一样的21世纪。

左下角一组红楼,就是哈德逊河边的纽约市的著名史蒂文森中学

左下角一组红楼,就是哈德逊河边的纽约市的著名史蒂文森中学

我还在床上做梦,老婆就把我给摇醒了:“快看电视,世贸塌了!”。“什么”?我真没听明白老婆说的话,我睡眼惺忪,坐到沙发上瞪着电视,世贸真塌了,看着像好莱坞大片一样,但频道确实是新闻频道,而且不像是广告时间,还有新闻解说,镜头反反复复:飞机碰世贸一号,飞机再碰世贸二号,世贸二号塌了,世贸一号也塌了。又有不同角度的摄像送到电台了,然后又来一遍:飞机碰世贸一号,飞机再碰世贸二号,世贸二号塌了,世贸一号也塌了。

我脑袋还在似梦非梦地瞎转。“世贸二号,世贸二号,啊,我哥在那上班”,我赶紧打了个电话到哥哥家,嫂子说哥哥来过电话了,说是平安无事,但人还没回到家。“啊,儿子学校离世贸太近了”。我接着又打电话到史戴文森中学,录音,忙音,录音,忙音,一个钟头往学校打十几个电话,没人接电话,估计学校早就没人了。“给妈妈报个平安”。打电话回中国,占线,占线,占线,无论如何打不通。“不知公司如何”。我打电话到老板的手机,老板说这几天不要回公司了,疏散了。“世贸一号,世贸一号,啊,旁边就是金融中心,我有个同学在那上班“,我又打个电话给这个老同学,他在家。他说今天上班迟,地铁开到市政厅就不走了。他上到路面,街道也封锁了,无法回到办公室了。他看了看远处自己上班地方的烟尘,还以为是火灾,就回家了。

中午时候,电话铃响了。儿子说地铁停止运行了,他从学校往家走,现在走到时代广场,在路边电话亭里打电话给我们。

下午四点多,哥哥来电话了,说是回到家了。他早上回到世贸二号以后不久,世贸一号就被飞机碰了。当时他就和同事一起要出世贸大楼,电梯下到四十四层就不走了。楼内保安说没事,劝大家回办公室上班,很多人就回办公室了。我哥哥感觉不对劲,就继续走楼梯下楼,还没下到一楼,第二架飞机碰上来了。世贸二号塌下来的时候,他已经走到纽约大学了。

下午五点钟,儿子也回到家了。我又往国内打电话,还是不通。我马上发了个电子邮件,向家里人报平安。晚上,国内回电子邮件了,叫我们务必打个电话回家,家里人不在电话里听到声音不放心。

过了一个星期,我回公司上班了。我心里打咕嘟,这不是头七吗?正是冤魂回来的时候。我们公司离世贸也就是三、四个街区,九幺幺那天刮的是西风,烟尘往布碌伦飘去,正打公司上头过。据同事说起来,那是昏天黑地、粉尘飞扬,渣子碎片从天而降。其中一个同事从布碌伦大桥走出曼哈顿,说一路粉尘弥漫,呛得要命,回家咳嗽了好几天。另一位走到南码头,坐船到了史泰坦岛,下午坐船到新泽西州,然后才周转回家。

两个星期过去了,公司楼内还有那一股怪异的味道,一股在中央空调系统中萦绕徘徊久久不去的味道,一股类似火葬场的味道,三千亡魂的味道。

不久,公司大楼大堂增设了新保安设施,入口处新装上了履带式 X 光机和一个门框式金属探测器,上楼就跟上飞机一样要经过严格安全检查了。

信息安全专业人才本来就少,我是认证过的信息安全专业人才,有这种认证的人才那时候是很吃香的,911更加大了对信息安全人才的需求。不过,美国公司录取必须是美国公民。即便加拿大,我这种大陆背景的人也过不了政审潜规则。可见西方对中国的戒心从来没有放松过。911以后,我们公司破产了,我就再也入不了IT行业了。这和当年铁路华工一样,最关键是时刻华人上去了,铁路建好以后,就是《排华法案》。华人博士们是信息革命开荒牛,信息产业尘埃落定以后,我就业就无门了。活生生的卸磨杀驴,兔死狗烹。

成也双塔,败也双塔。911断送了我的IT职业生涯。不过,比起双塔倒塌死去的人来说,比起20年反恐战争中无辜死亡的几百万平民来说,我还是幸运的。大变局时刻,活着就是胜利。新冠疫情也一样,新冠疫间,不要为一些鸡毛蒜皮的小事冒不必要的风险,活过这段疫情就是人生胜利。