来源:金台资讯

政治参与是移民政治社会化行为的集中体现,反映其介入居住国国家政治的行动意向和实际效果。华人和印度人是当今加拿大第一和第二大少数族裔(Visible Minority)。2016 年,加拿大华人人口达176.9 万,占总人口的5.1%;印度人人口为137.5 万,占总人口的4%。随着族裔力量的增强,他们在政治上日渐活跃。但就选举参与状况看,印度人参政成效明显高于华人,二者在代表权上的鸿沟愈发明显。因此,社会经济地位上有着诸多相似的两个族群,政治融入进程为何存在明显差异,成为一个值得探究的话题。

从现有研究文献看,将加拿大华人和印度人政治参与问题作为独立课题分别考察的成果丰富而多元。但是,对二者的比较研究却是凤毛麟角,学者们倾向于将二者的比较置于少数族裔政治的研究框架之中。总体来说,多数学者认为,作为少数族裔的华人和印度人,在加拿大政治中“没有被充分代表”,其选票存在“被稀释”的现象。即使在多伦多、温哥华、蒙特利尔等少数族裔集中的大都市,其低代表权现象依然突出。一些学者对不同族裔的政治参与程度进行考察后发现,印度人在国会和省议会中的代表人数远超过其人口比例,尤其是来自旁遮普的锡克人。究其原因,有学者从政治文化视角出发,认为在祖籍国的政治参与经历对移民群体的选举参与行为具有持久影响,且这种影响具有代际传承的特征;有学者从资源动员的角度考察了印度人社会网络对其政治动员的促进作用。除了参政成效外,也有学者指出,在参政问题上,印度人虽然在选举中的参与率高于华人,但是两大族裔参政依然面临着相似的限制条件,如语言障碍、对选举制度和流程的误解及对投票重要性的认识不足等。

以上成果对本研究具有重要的参考价值和启示作用,但仍存在一些不足:首先,一些文献的完成时间较早,引用统计数据相对陈旧,无法清晰而准确地呈现两个族群当下的政治参与情况;其次,两个族群规模庞大,内部差异性显著,将二者放在少数族裔总体框架中进行研究容易忽视各自的特殊性,针对性不强。本文将华人和印度人置于比较的视野下,以加拿大最近两次联邦大选为切入点,探讨二者参政的行为特点与影响因素,期望更为明晰地展现加拿大少数族裔选举参与的图景。

一、华人和印度人选举权的变迁

加拿大亚裔群体政治地位的变化经历了两个阶段:二战前,“排亚主义”占据上风,华人和印度人皆成为种族排斥的对象,没有合法身份和政治地位;二战后,两大族群在法律层面上享有相对平等的权利,开启了其政治融合的进程。

(一)选举权的被剥夺

翻开亚裔移民加拿大的历史,每一页都充满着艰辛和泪水。亚裔移民由于来自非优选国家,“不懂自由政体,会把盎格鲁民主传统淹没在无知的海洋之中”。在这种氛围中,华人和印度人被剥夺了公民权,成为“不被承认的人”。

加拿大华人遭受的政治歧视是最严重的。1871 年,不列颠哥伦比亚省(British Columbia,也称卑诗)加入加拿大联邦政府后采取的第一项行动,即为修改“选民资格与登记法”,从而剥夺印第安人和华人的选举权利。其理由有两点:一是心术不正的政客们可能对这些人进行操纵;二是普通选民有可能不喜欢华人成为他们中的一员。1875 年,省立法大会第二次会议通过法案,规定不得将选举权授予华人,华人名字应从选民名单上除去。1885 年,时任总理约翰·麦克唐纳(John A. MacDonald)公开表示:“华人不具备不列颠人的天性、情感及志向,不应享有选举权。”最终,新修订的联邦选举法未赋予华人选举权。1895年,卑诗省省选法案进一步确认祖籍亚洲的人皆不得拥有选举权。卑诗的这一做法引发了“多米诺效应”,萨斯喀彻温省选举法剥夺了该省华人的选举权;艾尔伯塔省也开始讨论剥夺华人选举权的可能性,但支持的人不多,未能进行下去。

20 世纪初,大规模亚洲移民的涌入引起了加拿大白人的恐慌。1907年,多伦多《环球报》的社论指出:“亚洲移民永远不能成为加拿大的好公民……大批亚洲人的存在,将使加拿大不可能形成并保持其民族性格,从而只能导致国家的衰微。”3月,卑诗省长威廉姆·鲍泽(William Bowser)向议会提交了一份剥夺非盎格鲁—撒克逊后裔印度移民公民权的草案,省议会随即颁布法律取消来自南亚地区移民的投票权利,并禁止他们担任政治职务或在教育、法律、医药等公共部门任职。由于没有列入选民名单,印度人不得拥有房产,文化和宗教表达的权利也被剥夺,他们不能戴着传统头饰,也不能去公共电影院。

随着第一次世界大战的爆发,亚裔选举权的问题再次引起激烈争论,焦点是退伍老兵的选举权。1919 年,联邦众议院考虑给予华人和印度人联邦选举权,一些在加出生和已入籍的亚裔上书政府,指出他们拥有不动产,是纳税人,应该享有公民权利。但是,联邦政府却无视这一请求,1920 年选举法(Dominion Franchise Bill)继续采用“种族无资格”选举做法,即在省级层面不享受选举权的群体,其联邦选举权也应被取消。在1921年的大英帝国会议上,印度代表提出了加拿大印度人的选举权问题,会议通过了赋予其选举权的决议,但这对他们获得选民资格并无意义,卑诗省重申亚裔在该省不享有选举权。在1924 年的省选中,除了部分曾在加拿大远征部队服务过的日裔老兵外,其他亚裔仍然没有投票资格。

(二)选举权的赋予

20世纪30年代以后,随着移民壁垒的确立和在加出生的亚裔越来越多,移民人数构成的潜在威胁基本消除,选举权问题却逐渐凸显。这一时期,加拿大白人社会内部出现了支持亚裔获得选举权的声音,1934年6月,新成立的平民合作联盟(Cooperative Commonwealth Federation)向议会提出给予出生在加拿大并愿意承担公民义务的亚裔选举权的议案。工会的态度也发生了转变,加拿大贸易与劳工委员会(The Canadian Trades and Labour Council)逐步放宽歧视亚裔的政策,支持亚裔获得选举权。但这种声音在加拿大社会并不是主流,在二战结束之前,本土主义始终处于上风。

第二次世界大战促成了某些事态的发展。首先,华人和印度人协力同心,共同为选举权而奋斗。太平洋战争爆发后,印度人社区在卡萨·迪万协会(The Khalsa Diwan Society)的领导下,打出“没有选举权,不参战”(No Vote-No War)的口号,不断发起请愿、游行和集会等活动向政府施压,要求获得平等待遇。被边缘化的地位也推动着华人对政治的介入,1944 年以后,华人与印度人将获得选举权作为他们共同的事业,并开展联合行动,目的是告诉加拿大政府和社会,“拒绝给予选举权是不民主的,他们通过为战争出力已经表现出对加拿大的忠诚”。华人和印度人尤其是亚裔退伍军人要求公民权的诉求给卑诗省政府造成了莫大的压力,一方面,在战争成败的关键时刻,全加对军人的尊敬达到空前的高峰;另一方面,这场战争被视为一场反对非正义和不人道行为的战争,纳粹的种族主义正是非正义行为的集中体现。用这种方法说明战争的重要意义,就难以在加拿大维持种族主义政策。这让卑诗省政府开始思考为公平正义而浴血奋战的军人在自己的国家仍是“二等公民”的合理性。1945年3月,卑诗省修正立法,给予所有在第一次和第二次世界大战中服役的亚洲人以选举权(日本人除外),说明卑诗省在亚裔选举权方面的态度有明显改观。虽然对亚裔来说,选举权要通过在军队中服役方可得到,并不是一项与国籍俱来的权利,但这是亚裔现役和退伍军人争取公民权获得的第一个胜利。

其次,战时的反法西斯合作影响了加拿大白人对华人和印度人的态度。战争时期,华人和印度人积极支援加拿大战争。1946 年11 月,当加拿大华人和印度人联合代表团在卑诗立法机构的选举法特设委员会出现时,他们得到了卑诗职工理事会、退伍军人组织、联合国学会和部分公民自由权组织、教会、商业团体的支持。白人态度的改变使得他们获得选举权成为可能。在《联合国宪章》签订、美国移民获得归化权和中国与印度获得新国际地位等一系列事件的推动下,1947 年,加拿大公民法正式实施,规定选举权是公民身份的一个组成部分,华人和印度人终于拥有了选民身份及与之相伴的各种机会。

二、华人和印度人的选举参与成效

加拿大华人和印度人参政经历了一个由无力参与、尝试融入到积极参选的过程。加拿大开放的制度环境和族群综合实力的增长共同作用,推动着越来越多的精英走向政坛。

(一)选举参与进程

以1993 年为分水岭,加拿大华人和印度人参政大致可分为两个阶段。第一个阶段为政治冷淡期。早期华人和印度人大多数属于“无政治阶层”(不直接介入政治关系的民众),主要通过社团表达自身诉求。教育程度较低和经济能力有限是产生这一政治行为方式的重要因素。但是,这并不意味着他们放弃对平等公民身份的追求,而是默认侨领代表型的参政方式,通过“个别接触”和“社团游说”来争取移民配额和公正机会。随着公民权的获得,一些移民精英意识到参与选举的重要性,不愿做政治上的边缘人。1957 年,祖籍广东恩平的华人郑天华(Douglas Jung)在温哥华中区当选国会议员,揭开了加拿大少数族裔参政的序幕。1972 年,代表马克思列宁主义政党(Marxist-Leninist Party)的贝恩斯(Hardial Bains)参选国会议员,尽管最终落选,却开了印度人参政的先河。1974 年,温哥华东区李桥栋(Art Lee)当选国会议员,成为历史上第二位华裔国会议员。总体而言,这一阶段,华人和印度人参选和当选人数较少,且集中于地方层面,华人当选省议员的有3 位,分别是艾尔伯塔的何荣禧、胡建华和安大略的黄景培,担任市议员和市长者有21 位。印度人当选省议员的有卑诗的穆伊(Moe Sihota)、多三吉(Ujjal Dosanjh)和朱迪(Judi Tyabji),安大略的穆尔德(Murad Velshi)和马尼托巴的葛萨(Gulzar Singh Cheema)。

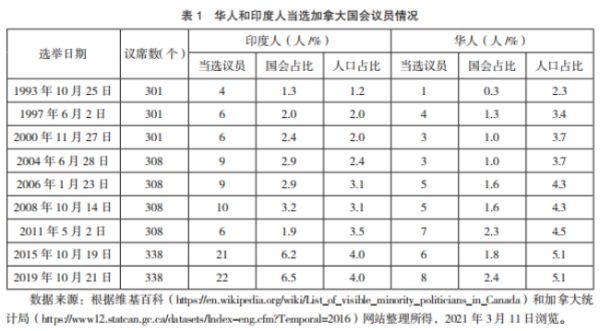

第二阶段为积极参政期。华人和印度人参政日益活跃,参政意识增强。第一,参选和当选人数显著增长(见表1)。1993 年,16名印度人参选国会议员,杰格(Jag Bhaduria)等4人当选后,印裔政治家崭露头角。至今,共有105人被选为联邦议员(42人)和省议员(63人)。参选联邦议员的华人达191人次,成功当选者有20 位。第二,被委以政府公职的精英不断增多。曾在或正在加拿大联邦一级担任公职的华人和印度人分别有4人和8人,展现了族裔精英超群的个人能力和突出的社区贡献。第三,普通选民的参与积极性明显提升。印度人对加拿大政治的适应性较强,他们深深懂得选票的力量,近年来的投票率在少数族裔中始终排在前列。华人的参政意愿亦有较大改观,在各类选举中的投票率有所上升,华人二代由于对政治的关注度和认知水平更高,投票热情高过第一代。

(二)近两次大选的参政特征

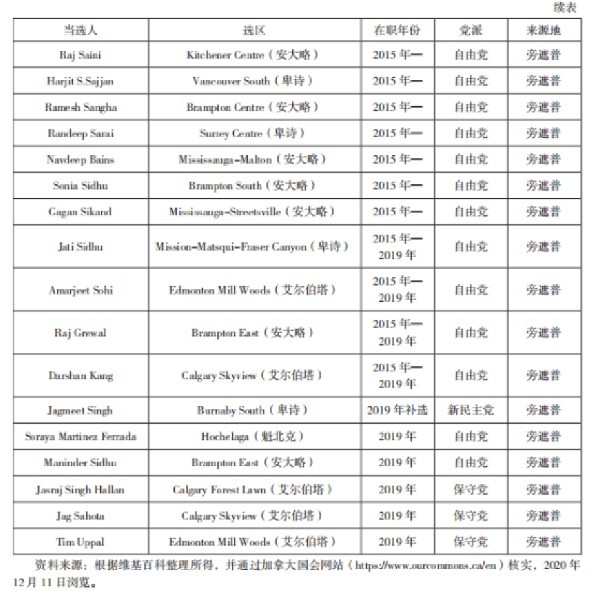

首先,当选人数创历史新高,二者“代表权鸿沟”凸显。2015年,有21名印度人当选国会议员,占少数族裔议员总数的45%和全部国会席位的6.2%。2019年,当选人数增至22名,占国会席位的6.5%,呈现“超比例代表权”的特征(见表2)。其中,4 位被提名为部长,职位最高的当属国防部长石俊(Harjit Sajjan)。华人也积极投身于选举之中,2019年,有8名候选人当选,较上届多出2人,创造了华人参政的新纪录。与以往相比,华人参政出现可喜变化。然而,华人参政水平与其人口规模和经济实力仍不相称,如果按人口比例计算,加拿大国会中至少应有17名华人议员,目前连一半都不到。“内阁中偶尔涌现的个别华人部长,多是政党胜出的大势和内阁多元比例要求的结果,在边缘化位置上难以有所作为。”

其次,依托主流政党参政,候选人党派属性存在差异。通过加入主流政党争取政党提名,在某一选区成为代表该党的正式候选人,进而竞选国会议员是华人和印度人精英参政的主要方式。2019 年,41名华人参选人中仅3位代表独立党派,所有印裔候选人皆依靠党派力量参加竞选。作为少数族裔的华人和印度人,想要走上从政之路,最易于成功的方式就是选择一个与自己目标一致的具有实力的党派。但是,从候选人党派属性看,华人和印度人的政党认同并不一致,华人中右翼党派(保守党和人民党)候选人占56.1%(23人),而印度人中左翼政党(自由党、新民主党和绿党)占多数,反映出二者政治价值取向的差异性。

再次,参选失败率较高,参政群体分布不均衡。虽然华人和印度人参政热情不断高涨,参选人数屡创新高,但是,参选落败的比例远高于成功当选的比例。在最近两次大选中,华人参选失败率约为80%,印度人亦有70%~75%,这与参选人集中在族裔人口聚集的选区不无关系。在华人和印度人次群体中,中国香港移民和印度旁遮普邦的锡克人参政成效明显。在当选华人中,一半为香港移民,而占全加总人口仅1.4%的锡克人获得了19个国会席位和3个内阁职位。中国大陆新移民和印度古吉拉特邦的参选人数亦有增加,但成功者仅3位,分别是董晗鹏、阿里夫·维拉尼(Arif Virani)和亚斯名·拉坦西(Yasmin Ratansi)。

纵观华人和印度人参政的历史,两者的政治参与能力与效果呈上升趋势。制度环境的变迁为他们提供了宽松的社会场域,而自身素质与群体实力的提升则为参政提供了可能性。最近30年来,华人和印度人人口保持高速增长态势,为参政奠定了选票基础。随着知识型移民的增加,华人和印度人的社会经济地位得到快速提升,持本科及以上学历的华人和印度人近40%,高于全加平均水平(23.3%)。在就业市场上,华人和印度人二代的收入水平已接近本地出生的白人子女。由于拥有较高的学历背景、英语水平和技术能力,他们有机会从事专业性和服务性较强的工作。从资源支持理论分析,社会经济状况等相关资源很大程度上决定了公民政治参与的有效性。地位较高尤其是受教育程度较高的人,更可能把参与政治看成是公民责任,从而更加踊跃地参与政治。

三、华人和印度人参政成效差异的影响因素

加拿大华人和印度人拥有相同的政治机会条件,人口规模和社会经济地位处于同一水平,但是,华人在精英竞选能力、组织动员水平、群体内部支持和政治大势运用四个方面明显逊色于印度人,“代表权鸿沟”由此产生。

(一)精英竞选能力

华人和印度人政治精英结构具有同质性,多数受过高等教育,精通当地语言文化,人脉较广,拥有长期关注基层的良好记录,且付出和贡献为社会普遍认同。那么,在最近两次大选中,为何印度人政治精英获得提名的人数要远高于华人?首先,印度人政治精英的筹款能力高于华人。政治竞选是一种付费游戏,加拿大选举制度要求每位候选人提交一定数量的党员签名才能获得提名,因为加拿大三级政党都需缴纳党费,而党费是政党和政治家的重要经费来源。因此,加拿大政治家的募捐方法很多时候并非直接推销,而是劝人入党。由于华人更多地关注个人生计,对加入政党不感兴趣,再加上其他族裔成员在投票和捐款方面更为踊跃,华人在党内提名往往以失败告终。反观印度人,2017 年驵勉诚(Jagmeet Singh)以过半数当选新民主党党魁,成为第一位领导加拿大联邦政党的少数族裔,并在2019 年的补选中成为本拿比南选区的国会议员。他成功当选的一个重要原因是其竞选团队签下了4.7万名新党员,占新民主党新党员数量的57% 和拥有投票权的新民主党员的38%,而他筹得的资金比其他三个对手加起来还要多。

其次,在熟知加拿大政治生态的情况下,印度人政坛精英表现出对竞选话语策略选择的成熟性。民主政治游戏下,个人或团体利益通过穿上“普世价值”的华丽外衣,将特定权利诉求普世化,使其支配的人群产生了他们自己在行使自由意志的错觉,从而变得可以接受。印度裔精英了解和熟悉民主话语机制,善于将自身利益置于“自由”“平等”“多元主义”“加拿大人身份”的整体价值观之下。以驵勉诚的竞选话语为例,在竞选总理职位时,他表示:“我听到了许多加拿大人的故事,他们在挣扎,想过上好日子,但是越来越难。新民主党将为你们而战(In it for you)。”这种从全社会角度进行表达的策略非常有效,团结了最广大的力量,赢得了最广泛的支持。实际上,参政成就较高的华人代表在发言中,也多强调自己是为加拿大服务,这种主动融入的意识更容易为主流社会所认可。而中国大陆移民由于参政时间较短,对民主运转的话语机制尚不熟悉,往往会出现不当的发声。例如王小宝的“微信门事件”。王小宝是加拿大历史上第一位来自中国大陆的女性参选人,在本拿比南选区补选之前,她发布微信朋友圈称:“自己是唯一一位华裔候选人,如果选区内拥有投票权的华人积极为她投票,将击败印裔对手驵勉诚。”言论一出,自由党方面立即撤销其竞选资格,要求其做出道歉,并发布声明称:“王小宝的相关言论与自由党尊重文化多元性的价值观不符。”王小宝的这种宣言在西方话语机制中很可能被塑造成拥有人口优势的族裔公开排斥少数族裔,进而被建构为“族裔对立”。无独有偶,保守党候选人梁汉华也因其过去对同性恋的冒犯性评论被该党撤销参选资格。由此看出,熟谙“游戏规则”是参与政治事务的基本要求,但是仅仅了解制度是不够的,每个国家都有特定的政治文化和主体价值观,如果不在这一语境中介入,很难得到政治支持。

(二)组织动员水平

族裔组织是移民社会存在、延续和发展的支撑力量,其动员能力直接关系到它能否充分调动内部成员,最大限度地集中各种资源参与居住国的政治进程。加拿大华人和印度人族裔组织众多,在推动族裔投票、竞选、捐款和游说方面发挥的作用日益增强。但是,华人的组织动员水平与印度人尚存一定差距,制约着华人参政的广度和深度。具体表现在两个方面。

第一,族裔组织内部机制的效力。加拿大华人社团总数逾千个,各个社团成立宗旨有别,差异性显著。社团之间的相互关联性不强,客观上形成了诸个亚文化圈,将华人社会分割得十分复杂。而由于历史渊源、文化背景和政治倾向等因素的影响,不同来源地的差异在加拿大华人社团中得以延伸,成为华人团结的结构性障碍。“自己人斗自己人”的现象屡见不鲜。华人参选人方启刚曾提到一个例子:“一个华人居多的城市有3个席位,6个候选人竞争,3名华人,3名白人。选前,有侨领协调,希望3名华人中2人让步,但三人互不相让,导致3个席位全被白人拿走。”社团要求考察候选人是否对中国友好、故意披露华裔候选人原籍背景、抹黑不支持的华裔候选人的行为时有发生,华人社会难以真正意义上汇聚成一股较强的集团力量。

加拿大印度人内部的异质性不亚于华人,除了来源地、母语高度多样化,宗教分歧更使得印度人社区像是一个“没有共同目标感的不和谐实体”。但是,印度人对民族文化和宗教强烈的认同意识赋予其强劲的组织动员能力,在涉及族裔利益得失的重大事件发生时总能求同存异,形成合力。正如石俊所言:“锡克教徒身份不仅是一种认同,也代表一种责任。不仅代表自己,而且代表其他锡克教徒。”加拿大境内分布着175座锡克金庙(Gurdwaras)和180 座印度教寺庙及众多的清真寺, 构建了一个宗教支持网络,在维护族裔团结、号召族裔成员积极投票、提供政治献金及具体操作中起到很好的引导作用,为政治目标的实现奠定了坚实基础。

第二,族裔领导人的动员绩效。族性动员是加拿大华人领袖的动员“法宝”。族性是一个族裔群体的普遍特质,是对自我和他者差异的一种诠释。族性具有内聚功能,正因如此,华人领导人在激发族群成员参与政治的热情时,往往诉诸华人主体文化身份的表达,“华人团结参政”“争取华人利益”“为华社发声”“建设加华命运共同体”等口号可以清晰地展现出对“华人属性”的强调,强化华人共性的表达对于打破地域和阶层的藩篱,号召华人参与维护整个华人社区利益的活动具有积极意义,同时,它也会带来两个负面效果:一是只打族裔牌,抢夺有限的华裔选民资源,而忽略其他族裔;二是华人选华人,盲目投票,导致长远看华人的政治影响力被局限于华人圈。

宗教认同促进了加拿大印度人非凡的政治和社会动员,以锡克教为例。锡克教徒的政治参与开始于金庙董事会的选举,董事会(10~20 名男性组成)不仅控制着金庙的“钱箱”,而且拥有绝对的威信,可以影响40~50 个大家庭的投票。印度人社会是一个群体意识和凝聚力较强的“强群体”社会,宗教领袖在其中处于核心地位,代表族裔群体提出明确一致的政策目标。一个例证是2018 年加拿大政府发布的《恐怖主义威胁公众报告》(Public Report on The Terrorism Threat to Canada)将“锡克教极端主义”(Khalistan)列为加国五大恐怖主义威胁之一,这种称法引起了锡克人的不满。锡克教领导人公开向特鲁多(Justin Trudeau)施压,称“如果不审查报告,自由党将得不到他们任何捐款和选票。同时,禁止他参加温哥华光明节进行拉票”。在强力施压下,报告将“锡克教极端主义”改成“以暴力手法支持在印度成立独立邦的极端主义”。

(三)群体内部支持

族裔选票是华人和印度人当选议员的重要选票来源。现任华人议员绝大多数属于华人选票型,以列治文中为例。华人人口占59%,且该区的华人选民以中国香港移民居多,他们的选票成为出生于香港新界的黄陈小萍先后四次在该选区当选国会议员的基础。其他经常产生华人议员的选区,如士嘉堡爱静阁(华人占比46%)、士嘉堡北(44%)、列治文东(43%)、万锦—特霍西尔(35%)和当河谷北(32%)皆拥有相当数量的华人,华人选票是他们成败的关键。然而,华人投票意识依然淡薄,华人选民的平均投票率较其他族裔至少低10%。华人聚集的地区,如列治文中、列治文东、本拿比南和温哥华南的投票率在加拿大选区中往往是最低的。根据加拿大选举局拉普教授的研究,一个选区的华人人口比例与该选区的投票率呈反比关系,华人人口每增加1%,该区投票率下降0.17%。选票是选民对政治人物的法定授权书,不投票的选民,严格意义上议员是没有权利为其说话的。华人不喜欢投票的原因最常见的是“对政治没有兴趣”“工作太忙,没有时间”“语言不通,不熟悉选举程序”等。这种远离政治的价值取向较大程度上受到中国传统政治文化的影响。一方面,在“家国同构”的封建体制中,普通民众在家和国两个层面形成崇尚权威的顺从思想,不愿、不想、也无力去影响政治。即使是社会场景发生变化,华人依然难逃对权威的“路径依赖”,对公共事务冷漠;另一方面,华人政治参与“零效能”,没有认识到自己在政治中的作用,也不相信自己有能力对政治过程产生影响,这使得华人习惯于将自己作为一个“看客”,对政治持“观望”态度。

印度人也以族裔选票为依托, 在布兰普顿(Brampton)、密西沙加(Mississauga)、士嘉堡(Scarborough)和素里(Surrey)等族裔聚居地,印度人当选几率较高。但是,印度人投票热情极高,2015年的投票率仅次于白人。其中,锡克教徒的投票率比南亚其他任何宗教信仰者都高,是加拿大投票率最高的宗教派别之一。这首先与锡克人对自我身份和主流政治的认同密切相关。印度阿姆利则金庙(the Golden Temple in Amritsar)被袭以及随后的政治余波加速了锡克人身份认同的转变。1984年6月,为了维护国家统一和政府权威,印度总理英迪拉·甘地下令攻入金庙,造成5000余锡克人死亡或被捕,一些分裂分子逃往西方募集资金,继续从事独立运动。1985年,从多伦多始发的印度航空公司的飞机在大西洋上发生爆炸,锡克难民成为首要怀疑对象,加拿大锡克人面临一种新的刻板印象——“恐怖分子”。为了摆脱负面形象,锡克团体动员其成员积极参与加拿大社会和政治生活,成为“模范公民”。其次,锡克人拥有草根政治文化,“锡克教徒从小就被鼓励志愿参加竞选活动,学习竞选策略和政府运作方式。他们都认真对待社区建设、公民责任和基层赋权,并将其内化到精神之中。”政治知识和政治效能感交互作用,当个体对政治知识了解越多,就越倾向于在政治活动中扮演积极角色,而政治效能感又反过来增强其对政府决策影响力的自我感知。政治效能感的增强推动着锡克人去实践公民责任,每个选民都将投票看作是一种责任或习惯。

(四)政治大势运用

在民主制度下的选举投票,有时候就是大势和选民感觉发挥重要作用。从2006年至2015年保守党执政近10年,略显疲态,党魁与公务员、法律界和媒体关系不和,多名阁员和议员宣布不再参选,财长和多位参议员陆续爆出违规报销的丑闻,民众要求“革新”的呼声高涨。而自由党在选前强势回归,提出“以赤字促增长”以拉动就业、为中产阶级减税等一系列备受选民青睐的政纲,加上党魁特鲁多魅力出众,深得公众尤其是青年和女性选民的“宠爱”。可以说,2015年大选中弃保守党而支持自由党的大势十分明显。选举结果证明了这一趋势,自由党获得184席,比上届大选多出150个席位,得票率近40%。

华人以往是自由党的“铁票仓”,2006年以后,保守党由于在“人头税”等问题上的积极作为以及价值观与华人传统相契合而赢得华人追随,62%的华人是保守党的支持者。最近几年,自由党在同性恋、大麻合法化、伊斯兰难民等问题上的态度和行为引起了华人的一致谴责,华人对特鲁多的“政治正确”及其衍生出来的一系列话语和行动十分反感,在保守党“量身定做”的广告宣传下,不少华人和华文媒体呼吁选民抛弃自由党。但是,华人毕竟是少数族裔,在政治大势面前,华人选票往往流为废票,对选举大格局的影响较弱。

印度人在社会议题上持保守立场者也很多,但是他们具有党派认同的连续性,不易受宣传误导。长期以来,自由党对移民更加开放,更致力于多元文化的发展,大部分印度移民对自由党钟爱有加,在过去30年的政治参与中表现出明显的自由主义倾向。由于认知能力的有限性和信息的非对称性,人们往往无法明晰自己对于议题的具体态度,他们最有可能拥有二分立场。例如,在移民问题上,很难分清两党的移民政策具体有哪些不同,又会导致哪些后果,大多数人的印象是保守党反对移民,自由党支持移民。“哪个政党对我们的接受程度更高,我们就参加哪个”是许多印度人参加自由党的原因。在最近两次大选中,印度人把选票集中投给了自由党,而自由党政府也投桃报李,重用印度裔政治家,实行偏向印度人社区的政策。

四、结语

加拿大华人和印度人的参政都经历了曲折的过程,总体呈上升态势。早期华人和印度人在“寄居者”心态和种族排斥的双重作用下,无心也无力参与主流政治。随着族裔力量的增强,在一系列内外因素的合力推动下,华人和印度人取得了丰富的参政成果,政治影响力正在不断提升。然而,从最近两次大选的结果看,华人与印度人的“代表权鸿沟”凸显,而族群的政治社会化水平是导致二者参政效果差异的核心变量。华人政治知识和技能的持有量及对自我可以影响政治的自信程度较低,产生了一种“与我无关”的消极体验,进而降低了其参与政治的意愿。因此,在华人政治社会化进程中,不仅要增强参与政治活动的能力(包括官方语言运用能力、选举参与知识内容、竞选和助选策略、政治沟通和劝服技巧、政治形势分析能力等),更要培养其通过政治参与在国家治理中扮演积极角色的意识和信心,提升华人参政的有序性和有效性。

种族歧视是华人和印度人参政面临的共同障碍。种族主义意识形态在加拿大具有深厚的土壤,华人和印度人的名字、肤色和穿着打扮经常成为他人的笑资。2017年,《埃德蒙顿太阳报》刊登了一幅讽刺加拿大印度裔国防部长石俊的漫画,画中他坐在一个汤锅里,正用勺子把汤舀起来往自己头上浇,锅上写着“谎言”。上述例子足以证明种族偏见在加拿大社会的普遍存在,极大地阻碍了华人和印度人向上流动。当前,华人面临的形势更为复杂,在中美竞争加剧和中加关系变冷的背景下,加拿大的舆论环境更加保守,主流社会对华人的猜忌明显增加,有些人甚至将华人视为“中国间谍”或“中国政府代理人”。而对新冠肺炎的恐惧和无知使得针对华人的种族排斥持续蔓延。如何团结起来反抗歧视行为、运用西方话语提出合理诉求、重构自身形象及缓解“东西碰撞”的矛盾是华人参政面临的新课题。

(吴婷,女,星海音乐学院马克思主义学院讲师,研究方向为加拿大华人参政、中加关系;汪炜,男,广东金融学院公共管理学院讲师,研究方向为国际公共事务管理。本文摘编自《华侨华人历史研究》2021年第3期。)