很多描述上海的住房文章里,都有说到滚地龙,上海比较正式的说法叫棚户区,一般上海人口中则说成是“草棚棚”当然这个说法是有些贬义的,或用个更加正式一点的词就叫做:贫民窟。

全世界的大城市里,都有这么一种地段,很多从各地搬来的穷人,或投亲靠友,就在穷人的地界上,随便找点材料,搭个暂时能遮风避雨的棚棚,就住了下来,越来越多的人来了,就形成了棚户区,用更简便的材料比如只是芦苇席什么的,就是滚地龙了。

上海的开埠,一则工商业的发展需要更多的廉价劳动力,二则上海附近的农民受大上海的引诱又逢兵荒马乱的世道, 源源不断地从江浙安徽等地来到上海,很多穷人的第一个落脚点就是棚户区,更多的人因此就一辈子子落在了棚户区。

1949年以前的政府好像是没管过这件事,既是没管,当然棚户区就更加大地无序发了展,别处我可能不知道,我们家附近的平阴桥三家里九间头等等徐汇区有名的棚户区,听老人们说就是这么一点一点扩大的。

1949年的解放,实话实说,新政权是花了很大力气来改善棚户区的生活,也是我们家附近,从1952年到1958年,就修建了一大片工人新村,解决了不少原棚户区的住户的搬迁,同时也给棚户区修路接自来水供水站等等,棚户区的居住条件也确实得到了一定的改善,三年的灾荒,咱不管啥原因吧,住宅建设停顿了一阵,而后又在63-66年再度开展,文革的头两年又停了,文革后期再次重开张,但相当一部分棚户区依旧存在,到我八十年代末出国时,我家附近的棚户区,大致和1966年的差别不算太大,应该说是1992年的邓南巡后,上海的房市突然跳跃起来,大拆大建,期间是有些不合适的拆迁,但是,现在回去,原来的棚户区,如今是一片高楼大厦,真是旧貌换新颜。

典型的草房,我中小学的同学中基本还没有住这儿的,因为我上的是原先江南造船厂的子弟小学,同学居多还是该厂子弟。中学就开始有同学居住在这些地方了,再后来的上山下乡朋友中,平阴桥地段的人就很多,来来往往的,也就更加地熟悉了这类地方。

这儿是原肇家浜到徐家汇的拐弯处,肇家浜是一条河沟,两岸皆草房及船民,解放后政府填沟修起了林荫大道,但浜南浜北还是能感觉到极大的不同, 肇家浜路也成了上只角下只角的分界线。

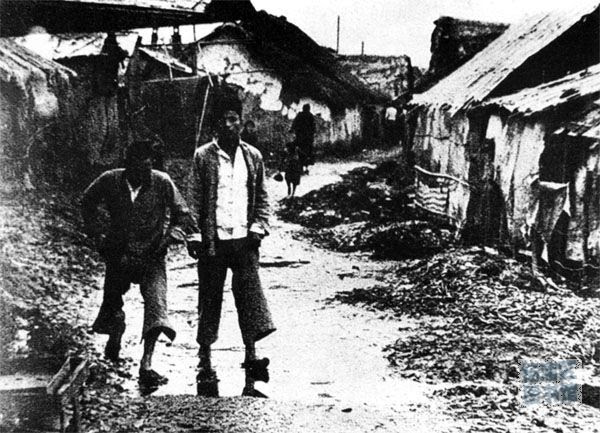

网上找来的照片,不知上海何处,甚至是不是上海都说不清,不过是在讲述老上海的网站上找来的,暂且就认为是旧上海的吧。

上下这两张都是以前上海的棚户区的一般生活形态,晒衣服吃饭。

像这张,很可能是妻子等丈夫回家。

棚户区是没有上下水的,所以下雨就是“水泥”路,

住哪儿也得成家娶妻生子,那时也没有计划生育,姐姐照看弟弟妹妹是件很自然的事。

棚户区干活的年轻人

左边这位,应该是至少四个孩子的爸爸

这一看就知道是解放后,而且是改革开放后,只不过把它搞成了黑白照,看看旁边的拆房子,这就是希望。

街面房子,一般住户都租出去给外地到上海做小生意的人,这些“新棚户区”的住户,是没有权利享受如果拆迁带来的好处的。

等候拆迁的时候,日子还是得过,大约从60-70年代开始,棚户区就掀起了改建的高潮,最开始用的材料是电石,就是电焊剩余的材料,砸成砖来重建房子,怎么也比草房好多了。

这儿显然不全是原先上海棚户区的居民了,炸油条的一定是外来妹,悠闲地翘着两郎腿穿睡衣的女人,很难说清,但右边这位毛衣男子,毫无疑问是“原住民”。

管什么时候拆迁,日子还是得过了乐胃些,养鸟的人家。

倚门而望,盼星星盼月亮,只盼早日搬新房

往后面看,这就是希望这就是将来

为着将来的日子,别看我现在提的是尿罐子,好日子在后头呢。

住哪儿的生活也得讲究个“美”,鲜亮的背心高高挂。

棚户区的厕所一直是个极大的问题,环境之重要,只好咒他们全家了。

这看上去像是在南市区,那还不算什么的棚户区。

棚户区的人与人住得贴近,邻里关系处好了人情味浓得很,看,隔墙喂小孩好吃的东西

一小群邻居唱戏,告诉你,他们百分之九十九唱得是淮剧。

前面说了棚户区没有给每家每户装自来水,建有给水站。

这些则是“新上海人”。没有户口没有福利的“外地人”,其实我很不喜欢这种说法。

网上转载过来一些棚户区的生活剪影。

富有上海特色的晒衣服,走路小心别钻了女人的裤衩

这显然就是“违章建在工人新村”外的新棚户区,这个拆迁的话是有城管执行的。

狭小的弄堂,就怕火灾

也是网上看到普通棚户区的普通老百姓的普通生活

这个街面房子的店铺就很有可能是住户(有上海户口的)自己开的,家住楼上,楼下开店

棚户区的地盘扩张,靠的是无穷无尽的想象力和创造力。

左右不能逢源,我往上发展总可以吧, 拆迁时就有“讨价还价”的本钱啦

立体发展, 向天要空间

一寸天空一寸金,

子女的婚房,养老的金钱,做生意的启动资金,全在这个大大的红字“拆”上

“啥辰光拆到阿拉此地呀?”

拆了我还可以搬到后面的高楼里去啦。

好日子等着等着一定会等到的

把鞋洗干净点,跑新房子去的时候可以跑快点

什么时候从前到后去?唱一首“到敌人后方去,我们搬进新房去”

蕃瓜弄是上海的棚户区改建典型,乖乖隆里隆,新房子快来啦。