宇文博要走一段长长的山道,路上有人告诉他山道上经常有猛兽出没。临行前有一女子要求他带她同行。但她不是宇文博生活中的任何人,隐隐只觉着似乎是一个认识了许多年的故人。于是他带着她走上了那“景阳岗。“ 一路上山道似乎并不崎岖,绝对不是天梯石栈相勾连,倒是挺平坦的。只是一边是悬崖,另一边是深谷。一会儿暮色四合,鸦集野树,风鸣林梢。荆棘纵横,寂无行人。两人的足音在空谷回声往返,如鼓声不绝,一声声直接撞在心坎上,似乎越走越响。

蓦地一阵腥风飘过,前面山道上忽现一只斑斓花豹,有小水牛大小,作虎踞状,两目闪烁,绿光荧荧似电。正紧张时,身后忽然一声惊呼,回头一看,后面百步以外,又是一只花豹!

前有埋伏,后有追兵,左面峭壁,右临深渊;上天无路,入地无门。宇文博气急,怒从心头起,恶向胆边生。忽然想起形意十二形里练过的虎形,于是三体式一蹲,双手向前虎扑,转眼间似乎自己真的变成了一头猛虎,山风拂过,遍体绒毛如风过草偃,触体生痒。宇文博仰天长啸,暴风骤起,四周枯枝落叶飞旋如雨。啸声中峭壁震动,山鸣谷应,云起水湧。前后两花豹做鸟兽散 —— 他这时候醒了。

要按着荣格梦的解释,这和英雄救美一点关系都没有。那同行的故人不过是所谓的“阿尼玛”(Anima), 男人心中存留的女性特征,荣格所谓的两个原型之一。宇文博近来经常会梦到和猛兽遭遇、格斗。这其实只是他自己下意识里对自己性格中一部分缺点有认知,想改进而已。不知诸位有没有类似的梦?如果你在梦中和人或兽博斗,对手无论是人或兽,都是杀不死的。按照梦的分析理论,梦中和你博斗的人或兽其实是你自己性格的一部分。你自己怎么又能杀死你自己呢?就宇文博而言,这类梦其实反映了他下意识里的一种焦虑:他自己清楚地知道他的性格刚强有余而温文不足。其实他是很想让他自己损有余之刚,补不足之柔,以臻刚柔相济 —— 这也就是梦中老和猛兽博斗的原因了。只是尽管努力,但进境很慢,这种下意识的焦虑就在梦中反映出来了。

不过宇文博没想到的是,这还是一个荣格所谓指向未来的预言梦,而且很快就要应验了。

他更没想到的是,这个梦的寓意深邃,远远不是等会儿应验了就完事了。

今天是周六,但宇文博有早起的习惯,就是周末也就只是稍为睡晚点。而且玛塔的两个小侄子胡安 (Juan) 和卡洛斯 (Carlos) 在他家度暑假,他准备早餐还不能象平时和玛塔两个人那么简单。拉丁美洲几乎90%的人口信仰天主教,教义说孩子是神的赐予,反对计划生育。尤其在玛塔父母那一代,每个家庭的孩子都比较多,玛塔一家就有八个兄弟姐妹。不过和玛塔最亲的还是胡安和卡洛斯的父亲何尔海 (Jorge) ,比她只小一岁半的小弟弟。

和玛塔认识结缡正应了佛家说的那个缘字。宇文博浙大光仪系毕业后,自己申请到德国西门子公司在慕尼黑新佩拉赫 (Neuperlach, München) 的研发中心 (Zentrum Forschung und Entwicklung, ZFE) 的奖学金去德国读博。德国的这段经历对宇文博以后的人生影响深远。宇文博所在的部门直截了当就叫固体电子学 (ZFE FKE, Festkörperelektronik),而且名符其实,整个研究所的风格和大学或者德国著名的专注基础研究的马普研究院 (Max-Planck Institute) 以及应用研究弗朗霍夫研究院 (Fraunhofer Institute) 毫无二致。当然研究水平和这两个著名研究院也是一时瑜亮。德国人的严谨和精确成了宇文博的工作作风,当然德国人的机械和古板也成了宇文博性格的一部分。网上传言,德国人在青岛的基础建设如何如何,连下水道都修得异常宽敞坚固。宇文博没去过青岛,无法证实或证伪。但慕尼黑的研发中心却的的确确是典型的德国人的做事风格。西门子现在不再有当年的辉煌。就宇文博在德国那段时间,西门子也已经无法和美国尤其是硅谷的大公司分庭抗礼了。但他在硅谷待了十几年,要说公司建筑的气势,还真没有可以和西门子比拟的。不说别的,西门子研发中心所有大楼全部有地下通道相连。这些地下通道四通八达高大宽敞清爽明亮,可容得卡车通行。实验室设备仪器或者人员都可以在地下通道自由通行,下雨下雪时尤其方便。上世纪九十年代时,惠普的测量仪器执全球牛耳。这又和德国人的哲学完全一致:高质量,但价格昂贵。西门子实验室那时清一色的惠普仪器,把宇文博喜欢的差点就把实验室当情人了。想起在中国时,大学实验室里有一台惠普的频谱分析仪,大家当眼珠子似的宝贝着。

宇文博年轻时气盛,侍才傲物,加上喜读书但全凭兴致,在复习高考时收不住手,联带着自个把微积分和大学普通物理都给通读了。进了浙大光仪系后高等数学和普通物理免修,因此和班主任和班干部们没太多交集。等到毕业了公费出国自然也轮不到他。但这恰恰应了老子的名言,“祸兮福所倚,福兮祸所伏”—— 要是选上公派,就没有西门子什么事了。上世纪九十年代初期时中国大陆的富裕程度远远无法和现在相比。公派出国到德国的每月也就不到一千马克的生活费,要是一家子三口都在德国,过日子还真有些捉襟见肘。西北欧向来社会主义,德国的贫富差距远小于美国。宇文博获得的奖学金是按着德国博士生标准,差不多是公费生的四倍,大致上和德国的中产阶级的起薪相当。加上那时他还是个光杆司令,小日子过得自然挺滋润的。这也更助长了他的飞扬拔扈。不过随着年龄增长,慢慢亏吃得多了,也学会不要锋芒毕露,渐渐懂得和光同尘了。

那时候中国大学的实验设备确实没法和世界水平比较,但象浙大那样的重点大学的学生的水平和德国的比却毫不逊色,尤其是数理基础。宇文博高等数学和普通物理免修后,时间没法打发,他又是个随性的人,干脆就选修了物理系的一些数学物理课程。浙大是最先实行学分制的高校之一,跨系选课等等的自由度很大。宇文博最喜欢的是数理方程和数理统计,还有就是四大力学,尤其是电动力学。那时候浙大图书馆里还有许多五、六十年代留下的翻译的前苏联的教科书。在宇文博的眼里,朗道的《理论物理学教程》简直就和《红楼梦》或者《三国演义》一样美妙。据说朗道声称全世界只有两个半物理学家:牛顿和爱因斯坦各算一个,剩下半个就是朗道自己了。而解巴蒂金的《电动力学习题集》就象围棋打劫一样令宇文博入迷。对宇文博来说,玩是人生的最高境界。不过他没想到的是,当年纯属为了好玩的电动力学,以后竟成了他赖以谋生的饭碗。

作为电磁场理论的分支学科,电子学自从英特尔奠定半导体大规模集成电路 (Semiconductor Very Large Scale Integrated Circuit, VLSI) 的工程制造技术基础后,每隔一年半按照所谓的“摩尔定律”(Moore’s Law) 性能翻一番。要按宇文博的看法,二十世纪唯一的革命性划时代意义的公司就是英特尔,而且只有唯一,没有之一。但同样作为电磁场理论的分支学科,光学在技术工程应用领域和电子学简直不可同日而语。业内有论者说如果说电子工程是二十一世纪的水平的话,那光学工程尤其是光学冷加工和牛顿时代几乎没有本质的差别。这个说法其实有些夸张了,其实光学工程至少天下三分月色得其一。现代信息技术的三大基石一是半导体大规模集成电路,二是光纤通信 (Fiber Optic Communications),三是磁存储 (Magnetic Storage)。第一和第三是电子学领域,关于数据的储存和处理。而第二是光学领域,关于数据的长距离传输,而且光纤的工艺技术和传统的需要大量昂贵专业技师工时的光学冷加工完全不同,倒是和现代电子学制造技术有几分相似。

而且光学工程师们当然也没闲着。从二十世纪八十年代开始,光学工程师们就试图用光学存储取代磁存储。只是光学工程师和象菲利普 (Philips) 和索尼 (Sony) 等光盘 (Compact Disk, CD) 制造商们 在技术和市场上都犯了错误。技术上他们低估了磁存储技术的进步速度和创新能力,而在市场定位上,菲利普和索尼的光盘尽管是数字音乐的奠基者, 但他们没意识到阳春白雪和者必寡的道理。只有坐在音乐厅里或者家庭影剧院的高质量音响系统听经典音乐时才能显示光盘的强大的宽频响和高保真度的犹越性。但在影视行业经典音乐早已经是边缘,对于用MP3以及以后用手机听流行音乐的年轻人,下里巴人不需要宽频响和高保真度。

光学对电子学的第二次冲击是在上世纪90年代。光学工程师的终极梦想是光子计算机,全光学的集成光学 (Integrated Optics) 元器件全面取代电子学的VSLI, 包括光子中央处理器 (CPU) 和光子记忆体 (Memory)。千里之行始于足下,光子学蚕食电子学的切入点是光学互联 (Optical Interconnections)。由于光纤在长距离通信的成功,一个似乎是自然而然的外延就是用光纤和光波导取代电子线路实现CUP 和周边设备的通信,甚至用光学元器件实现芯片之间的数据传输。等到90年代中宇文博来到西门子时,他工作的那个实验室作为西门子参加欧共体代号为“橄榄”(OLIVES) 的光学互联网项目。但可惜的是技术超前市场,光学互联并没有形成产业。其实就是在20多年后,光学互联仍然是“技术前景光明,商业化道路曲折”—— 成了无数不成功的新技术商品化不成功的案例中的一个。

等到宇文博带上博士帽,光学互联已经是强弩之末。而且自从两德统一后,西德受东德拖累,经济停滞。其实从东西德统一到1991年德国总理科尔和法国总统密特朗主导的“政治联盟条约 (也被称为“马斯特里赫特条约”—— Maastricht Treaty) 东拼西凑成现在的28国的欧洲联盟 (European Union, EU), 最大的赢家是欧洲尤其是法国和德国的政客们。而最大的输家是西德的普通老百姓。德国的政客们也许梦想统一后的德国成为欧洲的一号老大。但由于沉重的二战罪恶包袱,欧洲联盟中法国仍然是政策的制订者,而德国的角色就是出钱的冤大头,替法国人的社会主义大锅饭政策买单 。而且这帐单是富贵不断头,大大小小好吃懒做的所谓 “猪猡五国”(PIIGS, Portugal, Ireland, Italy, Greece, and Spain, 葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊、和西班牙) 全都赖到西德人身上。就连同文同种的东德,经过了几十年的社会主义大锅饭,也成了西德的救济对象。从两德统一起,每年德国政府在东德投入大量资金进行基础建设。截至2010年,两德统一20年西德在东德总共投入了一万六千亿欧元。东德总人口才一千六百万,落到每个东德人头上平均10万欧元。即便如此,二十多年弹指一挥过去了,东德的收入水平仍然远低于西德的,2014年西德成年人的人均平均财产大约是9万4千欧元,而东德的只有4万1千欧元,连西德的一半都不到。而更让西德人悲催的是,冤大头花钱还不落好。西德老牌杂志 “明星周刊”(Stern) 2010 年的民调结果,67%的东德人认为他们不认同作为统一的德国的一分子。

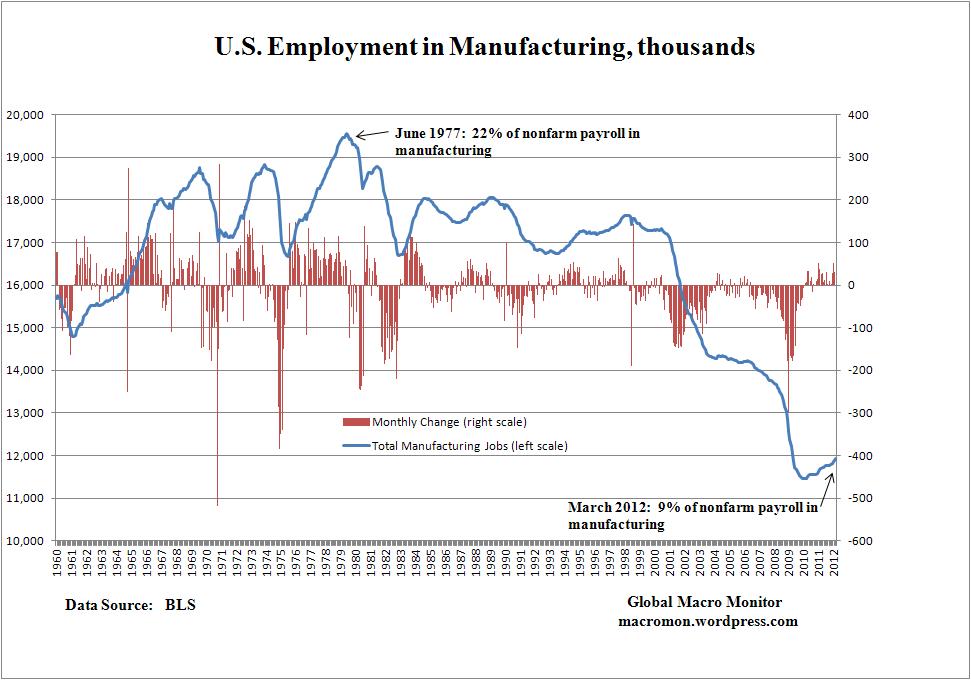

宇文博博士毕业恰巧是黎明前的黑暗,正好赶上西德给东德输血,在德国找了半年工作没有任何结果。其实90年代中期在邓小平南巡后,中国经济即将腾飞。只不过升斗小民自然看不出中央在下那么大的一盘棋。岂止宇文博,那时在德国的大陆留学生毕业后都拼命想在德国找工作留下来。只不过德国经济停滞,又加上德国人骨子里尤其种族岐视,连日尔曼血统的博士毕业生都一职难求,又怎会有工作给外国人。在德国找到工作的大陆留学生真是凤毛麟角,加上大部分留学生学了德语扔了英语,往美国找工作的可能性也不大。宇文博的英语倒没丢,但美国从1990年开始,受日本泡沫经济破灭影响,也陷入衰退,制造业就业一直到1995年才见底。 [/img]

[/img]

图一 美国制造业就业人口历史数据

来源: Global Macro Monitor, Manufacturing Employment in the U.S (https://macromon.wordpress.com/2012/04/30/manufacturing-employment-in-the-u-s/)。

一些中等发达的国家看准这个机会到德国延揽人才。大陆留学生退而求其次的,一部分去了新加坡和香港。宇文博一向顺利,找工作的小小挫折并没有放在心上,再加上水瓶座天性好奇,香港新加坡等四小龙的文化太熟悉了,激不起他的好奇心。恰巧有墨西哥康那西 (Conacyt, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 墨西哥国家科学技术委员会) 也派人到德国招人。宇文博对拉丁美洲充满好奇,再加上象墨西哥人自己说的,“可怜的墨西哥,离美国那么近,离上帝却那么遥远”(Pobre México, tan cerca de los Estados Unidos, y tan lejos de Dios),保不准哪天就去美国了,于是打包离开德国,来到了墨西哥中部瓜纳华多州“狮子城” 莱昂的国家光学研究中心 (Centro de Investigaciones en Optica, León, Guanajuato)工作。

如果说光学的第二次浪潮将宇文博冲到德国,但却晾在墨西哥的沙滩上,那么正如宇文博预期的,光学的第三次浪潮来到时,他已经是一位娴熟的向涛头立的弄潮儿,手把红旗旗不湿,顺利登陆硅谷。

第十三章 第三次浪潮

登录后才可评论.