上一篇, 不经意中提到了城市老鼠和乡村老鼠的故事。 说实话, 比较之下, 我还是喜欢城市生活的, 因为在城市中人们比较容易享受到多元的音乐, 那包括从饶舌音乐一直到古典音乐, 以及夹在其间的许许多多不同门类的其它音乐。 而在乡村, 通常是没有机会在现场聆听大型音乐会的。 这是城市生活和乡村生活的一个很大的差别。 人类世界演变至今, 文化生活的品质已经成为衡量一个社会文明程度高低的主要指标之一。 在这里, 音乐是极为重要的组成部分。 如果你不懂得欣赏音乐, 那你的生活中将会失去很多乐趣。 当然音乐的意义远不止这么一点, 音乐其实是陶冶人们性情, 培养人生观的重要一环。 中国有句古话, “居芝兰之室, 久而不闻其香。 入鲍鱼之肆, 久而不闻其臭。” 这其实就是说, 当人们长期生活在某一环境之中时, 就容易被这环境同化, 从而融入这一环境而不知其异, 无论这环境好与不好。 所以我们千万不要轻视音乐的熏陶作用, 这种熏陶在人的童年和青少年时期所达成的效果, 往往是非常惊人的。

到了美国之后才知道, 这里的学校对音乐教育特别重视。 尤其是进入中学之后, 通常会要求学生选学一种乐队中常用的乐器, 比如小提琴, 长笛, 等等等等, 从基础开始学起, 逐渐提高, 并且参加乐队的实际排练。 在洛杉矶每年一度的玫瑰游行, 我们都可以看到许多大型管乐队的演奏, 那绝大多数都是中学生的乐团, 来自美国各地, 以及世界其它各国的一些城市。 演奏水平虽然不尽完美, 但是那些学生们全身心陶醉于音乐之中的表情, 却是极富于感染力的。 此外, 学生家长也会通过各种方式和渠道, 引导和培养孩子们的音乐兴趣。 在这一方面, 家长们要付出金钱和时间, 更要引导和鼓励, 孩子们当然也要付出时间, 付出心血和坚持。 所学的乐器, 通常主要根据孩子们的爱好来定, 管乐弦乐键盘乐打击乐, 五花八门, 什么都有, 当然, 还有声乐。 孩子们学习音乐的成果, 则因人而异。 有的孩子音乐天赋很高, 又由于爱好而刻苦练习, 被音乐学院录取, 进而走上专业的音乐之路, 其出类拔萃者, 如马友友等人, 更成为蜚声国际的大音乐家, 对人类精神文明有所贡献, 传为佳话。 至于大多数孩子们, 日后虽然并没有走上专职音乐之路, 但他们在中学时期所受到的音乐熏陶, 仍然让自己终生受益, 无论事业和人生之路, 都会获得潜在的帮助。 一个有趣而又发人深省的事实, 是很多事业上成功的人士, 都具有较深的音乐造诣。 伟大的科学家爱因斯坦, 拉得一手优美的小提琴, 就是一个著名的例子。

说到这里, 不由得联想到音乐在我自己生命中的价值。 我从小就喜欢听音乐, 但是那时因为中国向苏联一边倒, 所以很难有机会听到西方的古典音乐。 家里有一台老式手摇唱机, 还有一些78转的黑胶唱片, 其中有一张歌剧茶花女中的“饮酒歌”, 听起来就是与众不同, 儿时的我就很喜欢, 虽然那时并不很理解歌词中的内容。 除了这仅有的一首古典歌剧之外, 当时我能听到的音乐, 就是中国革命歌曲, 中国民乐, 中国民歌, 儿童歌曲, 和一些苏联及东欧音乐了, 其中一小部分来自唱片, 大多数来自收音机。 当然, 这中间有不少美好的音乐, 一直伴随到我的中学时期, 带给我很多享受。 印象比较深的, 有正气磅礴的“黄河大合唱”, 优美感人的“太行山上”, 天真无邪的“我们的田野”, 沁人心脾的“梁山伯与祝英台”, 凄绝哀婉的“江河水”, 清冷飘逸的“二泉映月”, 金瓶迸裂的“十面埋伏”, 以及旋律感人的很多外国民歌, “山楂树”, “小路”, “喀秋莎”, “三套车”, “伏尔加船夫曲”, “鸽子”, “深深的海洋”, “星星索”, “老人河”, “拉兹之歌”, ……。 这些音乐, 可以开出一个很长的单子, 当时的我, 的确是享受其中。 但是以现在的眼光来看, 这仍然是一个坐井观天的时期。 这里, 我并不是说这些都不及西方古典音乐, 而是说我那时能听到的音乐是有很大的局限性的, 是不完整的, 因而也是不完美的。 中国的民乐, 其音色, 其音质, 其乐队配置, 确实不及西方的交响乐。 尽管人们可以说, 尺有所短, 寸有所长,这有一定的道理, “江河水”离了二胡就不成其为“江河水”, “十面埋伏”离了琵琶也不成其为“十面埋伏”, 京剧离了京胡就全不是那个味儿了, 但就整体而言, 民乐确实需要再向前走一步。 至于如何走, 就不是我力所能及的了。 这是题外话, 先打住。

然而, 结踵而来的, 却是一个禁锢在铁笼子里面的黑暗时期, 上面说到的那种坐井观天的享受, 也都已经是可望而不可及的美梦了。 1966 年, 文革一来, 大狱兴起, 黄钟毁弃, 瓦釜长鸣。 从前人们所享受的那些音乐, 一夜之间统统变成了封资修的大毒草, 消声匿迹, 其作者和表演者, 只要是在中国的, 统统被“打翻在地, 再踏上千万只脚”。 人们能听到的, 只剩下“国际歌”, “东方红”, 八个革命样板戏, 语录歌, 和一些经过中央文革小组恩准的御用歌曲, 什么学雷锋学大庆学大寨之类的, 不一而足。 那个场面, 对如今的年轻人来说, 恐怕就像天方夜谭一样遥远而不可信, 但是对我们这些历尽劫难的人们而言, 却是一场实实在在的噩梦。 在党中央所定义的“十年浩劫”中, 音乐领域所遭受的破坏, 只是很小的一块而已。 在那种年代, 谈何精神享受? 普遍存在的是精神恐怖, 精神折磨, 精神苦闷。 很多人们在生存都难以确保的情况下, 音乐对他们而言实在是是太奢侈而又太遥远的东西了。 曾经有一段时期, 人们每天耳朵里听到的就是“大海航行靠舵手”, 此外还有各式各样声嘶力竭的语录歌“凡是敌人反对的我们就要……”等等。 这些语录歌, 大部分都由当时走红的李劫夫配曲。 岂料没过多久, 身居沈阳音乐学院院长高位的李劫夫却被当作黑帮揪了出来, 连他写的“我们走在大路上”都一起被批倒批臭。 这只是一段小插曲, 而类似的闹剧和丑剧, 在那时循环往复地上演, 早已和音乐搭不上界了。

那时的我, 在厌倦了文革那一套之后, 就和一些谈得来的高中同学, 变成了造反派保守派骑墙派之外的第四派, 就是逍遥派, 自然, 这是我们被划入黑七类的结果, 也算是顺理成章的事了。 (补充一句, 在文革中, 造反派保守派骑墙派这三者之间的互相转换, 是经常发生的, 并且不断有人“堕落”下来, 被我们逍遥派接收。) 我所在的高中, 文革前是全内蒙升学率数一数二的学校, 有一个颇具规模的图书馆。 文革一起, 一切都没了章法, 坏了规矩。那图书馆里的藏书和老唱片, 少数被烧, 多数便都散落到了“民间”。 我们自然也从不同途径得到了一些, 然后就开展了最原始的贸易手段, 以物易物, 用这样的方法, 陆陆续续地看了许多所谓封资修的禁书, 也听了不少毒草音乐。 “躲进小楼成一统, 管他冬夏与春秋”, 也算是一种新常态吧。 当然, 除了这些, 逍遥派还有其它种种正经活儿可做的。 焊半导体, 是跟我两个哥哥学的, 若干年后, 甚至进化到自己装万用表, 自己装黑白电视机, 这是后话, 就不多说了。 下围棋, 同学里出了好几个高手, 我是只当君子的, 人称“观棋不语真君子”, 当然有眼没眼死棋活棋这一类高深的问题是绝对考不倒我的了。 还有, 打长拳练气功, 我是瞧着有趣, 练起来乏味, 就没掺和进去, 依然“逍遥”。 对了, 还有些同学, 开始谈女朋友, 不过此风在我们那个痞子班没流行起来, 好像只谈了一对, 后来还没成。 因为我们几个在这方面开窍比较晚, 所以当时对那些搞对象的同学们颇有些瞧不起的意思。 于是, 我们几个的主要精力就都用来读坏书, 听坏音乐, 那修养顿时就比原来只上语文课和音乐课的其它派的战士们高了一截儿, 并从此终生受用。 此外, 踢足球和游泳, 也是我们逍遥派的必修课, 当然也是终生受用, 就不必多说了。

可惜, 好景不长。 伟大领袖毛主席把学生们耍了一通之后, 突然发现这些学生们, 无论是哪一派, 脑袋里都有那么一点儿知识, 换句话说说, 都有那么一点儿“坏心眼儿”, 慢慢地就不那么听使唤了, 远不如工人阶级和贫下中农对领袖来得忠诚, 最新指示一发, 便指哪儿打哪儿, 一往无前。 毛的理论, 是知识越多越反动, 那么, 对这些已经有了那么一点儿知识的人, 就需要重新教育, 由此又诞生了“再教育”理论, 于是乎我们的出路也就被伟大领袖英明地指出来了。 这个社会就此产生了一个崭新的阶层, 得了一个似乎很好听的名字, 叫做“知识青年”, 开始被大批大批地塞进火车汽车马车毛驴车, 赶到乡下去了。 事情发生在 1968 年底, 并一直延续到 1978 年, 比八年抗战还要长。 这还没算上文革前陆续开始的小规模上山下乡, 对此, 我 64 年初中毕业时就领教过一次。 那时说法不同, 叫做“一颗红心两种准备” (一颗红心, 就是说要一心甘做党的螺丝钉, 拧到哪儿就锈死在哪儿。 两种准备, 是既要准备升学, 也要准备下乡, 这听起来在逻辑上挺荒谬的哈。), 却还并没发展到68年那种疯狂的地步, 其实到最后全校也没有一个毕业生真的下乡去。 68年这次可不一样了, 管你红心黑心, 绝大多数同学, 除了几个祖宗八代清一色红彤彤的, 可以当兵进工厂, 其余的统统被批准光荣上山下乡去了。 按说这“光荣”二字, 听起来很不吉利, 因为当兵的如果牺牲了, 就叫做“光荣”了, 家属们可以领到烈属证, 还有一些抚恤金。 我那时属于黑七类, 另有一个哥哥一个弟弟, 赶上了那个伟大光荣正确的年代, 天生都是被“光荣”下乡的主, 一个也不留。 终于, 我卷起铺盖, 和十几个同学, 到河套平原插队去了, 从此告别逍遥派生涯, 也无奈地告别了“黑”书和“黑”音乐。

到了农村, 一切从零开始。 吃, 住, 劳动, 都与城市生活完全不同, 但是经过一段时间, 还是能慢慢适应的, 这些, 以后再写吧。 我们始终无法适应的, 则是文化生活和精神生活的极度匮乏, 还有就是看不到希望。 那个所谓“再教育”, 说穿了, 是想把我们这些已经有了一些知识的人, 再变成无知识的人罢了。 举一个最简单的例子, 可以看出“贫下中农”的知识水准: 我们穿的衣服, 每天都被汗水浸透几次, 所以过些天就会洗一次汗气冲天的衣服。 于是一些“贫下中农”在田间休息时就嘲笑我们, 说那衣服都是被我们洗烂了的。 不料还没等我们回话, 旁边一个老地主就说: “你们这些二不楞省得个甚, 你那衣服甚会儿都不洗, 都是生生着汗水给沤烂的, 咋还说人家学生娃。” 听得我们直乐。 原来在这后大套 (本地人自称河套为后大套) 山高皇帝远, 人们对成分之事并不看重, 毛选也不学, 阶级斗争也不搞, 怪不得那老地主敢训贫农, 并且还训得蛮有理, 地主们就是透着有知识有本领哈。 这些是题外话, 不说了。 只说我们所受到的“再教育”, 认真想想, 除了在田间休息时听到的那些赤裸裸的男女之事, 可以算是入门级的性教育, 此外真还没什么别的了。

至于音乐, 除了收音机里能听到的样板戏和革命歌曲之外, 逢年过节, 红白喜事, 偶尔能看到农民搭台子唱“二人抬”, 那是一种类似山西梆子的小调, 多半是“五哥放羊”, “走西口”, “挂红灯”, “打金枝”一类的曲子, 二胡吱吱扭扭地拉着, 响板瓜达瓜达地打着, 男女咿咿呀呀地唱着, 孩子们无拘无束地串着, 人们自得其乐, 也没人出来批这些是大毒草封资修什么的。 我们刚听着挺新鲜, 听多了也腻歪。 下乡时自己带了口琴, 算是那年代的大众乐器, 样板戏听烦了, 就自己用口琴吹一些毒草歌曲解闷儿。 贫下中农们听了, 特别喜欢, 说“真喜人”, 一个劲儿地要求, 再吹一个再吹一个。 可我也不能每天带着口琴出工啊, 所以贫下中农同志们只能偶尔才有机会享受一下, 还得看我们心情如何。 心情不好的时候, 他们在地头休息办“再教育”性知识学习班, 我就远远地找个草垛, 一个人躺那儿吹口哨, 当然还是毒草歌曲。 有一首的歌词是这样的: “草儿呦青青溪水长, 风吹呦草地见牛羊。 牛羊肥来马儿壮, 放羊的人儿愁满肠。” 曲调幽怨而又哀婉, 确实倾述了知青们的实际心情。 现在有些人说什么“豪情满怀”, “无怨无悔”, 那都是骗人的鬼话, 或者是奴才的心声, 百分之九十五以上的知青们都不信这一套。 我原来就喜欢吹口哨, 这是自己随身带着的乐器, 下乡后这技巧练得越发精湛了, 甚至吸气时也能吹响吹准, 日后在大学同学和公司同事中竟然因此赢得了“口哨张”的美名, 却不知这乃是歪打正着, “再教育”的副产品, 并无豪情可言。

后来回城, 进工厂当了工人, 一下子变成了工人阶级, 再也不需要接受贫下中农的“再教育”了。 倒是跟工人师傅们学了不少手艺, 成了一个 handyman (原谅我, 真不知道这个词应当怎么翻译才贴切)。 那时我的工种是“计器工”, 干的活儿是冶金企业的热工仪表维修, 所需要的本事, 车工钳工电工都得会一点儿, 还得学点儿电子学。 这在当年的工厂里是热门工种, 就像八十年代大学里的计算机专业和现在的经济学一样, 人人都想往里挤。不好意思, 我还有一招儿跟工人师傅学得不错, 就是干私活, 用公家的材料工具时间, 做些自己家里需要的小东西, 这是那个年代的时代特征之一。 别训我哈, 人人都做的事情, 你如果不作, 那不是太扎眼嘛。 总结我干过的私活, 小的有不锈钢刀叉勺儿, 酒精炉, 大的有折叠椅, 甚至我女儿睡觉的小床, 都是市面上买不到的东西。不过说来说去, 工人就是干活, 上班下班, 养家糊口, 喜欢音乐的不多, 在这方面我仍然是个异类。 那时能听到的歌, 跟文革前期差不多, 好点儿, 有限。 有件事, 有点儿奇妙, 我自己装的简陋的小半导体收音机, 居然能收到美国之音和苏联广播电台的对华播音。 从那些广播中可以听到不少好听的音乐, 给我留下印象最深的, 是舒曼的“梦幻曲”, 有钢琴演奏的, 也有小提琴演奏的, 旋律舒缓悠扬, 美如天纶之音, 这旋律从此就永远刻在我的脑海之中了。

后来, 文革旗手江青因为在文艺领域太过飞扬跋扈, 被人告了御状, 连老毛都有点儿下不来台, 只好装模作样地把江青批了一通, 于是江青也装模作样地改了一点儿。 一小批歌曲被解放, 包括“大刀向鬼子们的头上砍去”, “咱们工人有力量”, “兄妹开荒”, “山丹丹开花红艳艳” 等等一些老歌。 还有, “黄河大合唱”被改编成钢琴协奏曲, “沙家浜”也出了交响乐, 又新编了一出样板戏“杜鹃山”, 音乐上小有创新, 听着倒还不错。 再加上一个新电影“闪闪的红星”, 其中一个名句“我胡汉三又回来啦” 由此火遍大江南北。 再后来的一个小高潮, 是著名指挥家小泽征尔率领的美国费城交响乐团, 受邀来华演出。 当我在收音机里听到那首优美绝伦的“蓝色的多瑙河”时, 顿觉此音只应天上有, 何时飞旋到人间! 那种如醉如痴的美感, 真是我从未体验过的。 这是典型的封资修毒草堂而皇之地占有文革舞台, 似乎是仅有的一次。 然后呢? 然后这小高潮又归于沉寂, 然后就是批邓, 再然后, 又有一帮无耻的奉命文人, 写了一批极为无耻而又低劣的夕阳西下的最后的文革歌曲, 充斥电台, 如狗吠一般。 从那个年代经过的人们, 一定对一首实在无法被称为歌的“歌”, “无产阶级文化大革命就是好”, 还有印象吧? 那真像秋虫发出的最后哀鸣, 声嘶力竭, 毫无逻辑和章法, 更无起码的艺术修养, 即使比起那些样板戏, 也只能算是等外品了。 我听到这些滥歌之后, 下意识地感觉到, 这帮东西真是没几天好混了。

再后来, 四人帮果然被打倒, 又恢复了高考, 我撞大运, 考进了北京的重点大学。 在紧张的学习生活中, 音乐成了我最好的伴侣之一。 当时中国各类歌曲的创作和表演进入了一个空前的繁荣时期, 施光南的一首“祝酒歌”, 成为新时代歌曲中的佼佼者, 同时, 过去时代的优秀老歌也被发掘出来。 学校广播站每天都会选播中外名歌和名曲, 尤其是一些大部头的西方古典音乐, 包括很多交响乐, 歌剧, 协奏曲, 室内乐, 更使我大开眼界, 获得了极大的享受。 那一时期, 我初次接触到很多著名的古典音乐作品, 如贝多芬第五,第六交响乐, 莫扎特, 勃拉姆斯, 和门德尔松的小提琴协奏曲, 维瓦尔第的四季, 德沃夏克的自新大陆, 水仙女, 比才的卡门, 威尔第(源于小仲马)的茶花女, 罗西尼的塞尔维亚理发师, ……, 类似作品真可以列出一个长长的清单, 还有文革前就耳熟能详的天鹅湖及梁祝。 音乐的盛宴使我们这些理工科的大学生们如痴如醉, 我们甚至养成了边听音乐边写作业的习惯, 哈哈, 谁说一心不能二用! 其中, 尤其要感谢中国指挥家李德伦先生, 多次来我们学校(和北京其它高校)举办音乐普及讲座, 深入浅出地介绍古典音乐, 大大地提高了我们的音乐素养, 也了解了更多的音乐知识。 对音乐的爱好, 极好地陶冶了我们的情操, 并将从此伴随终生。

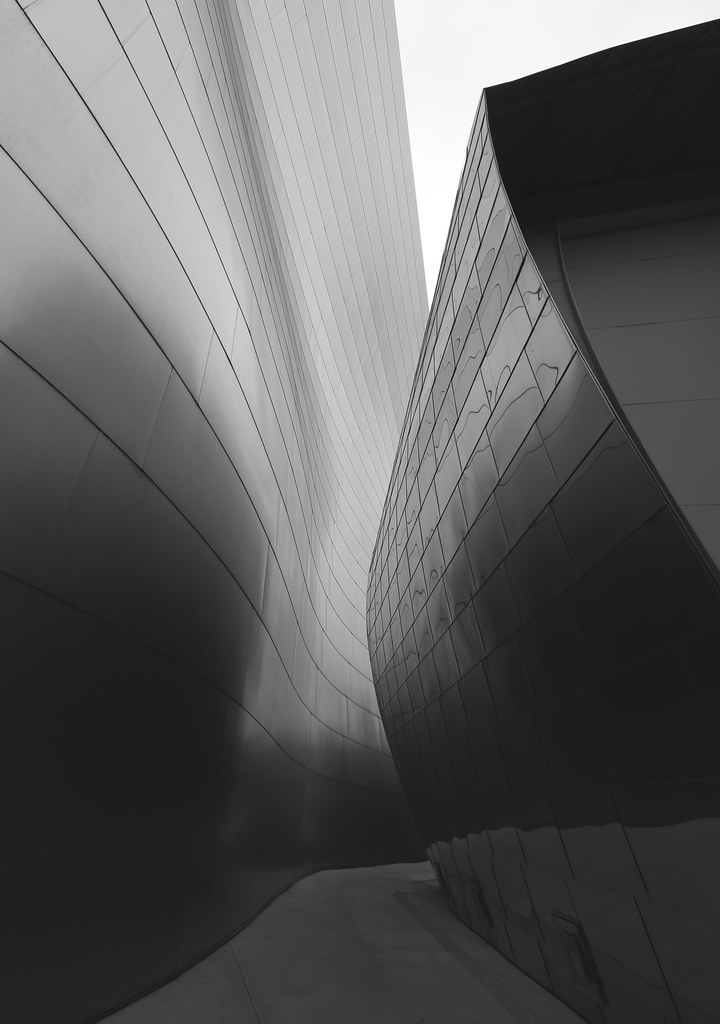

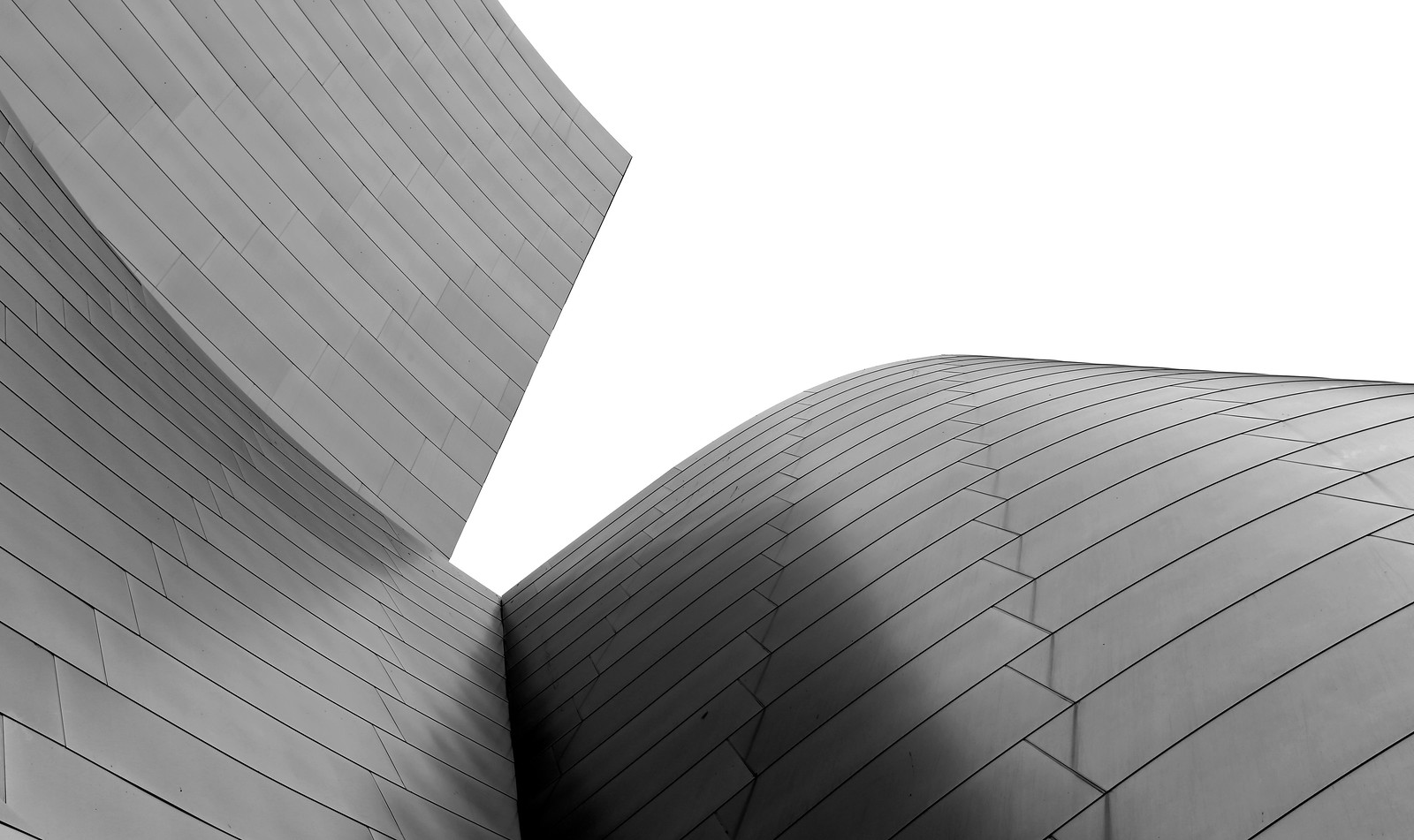

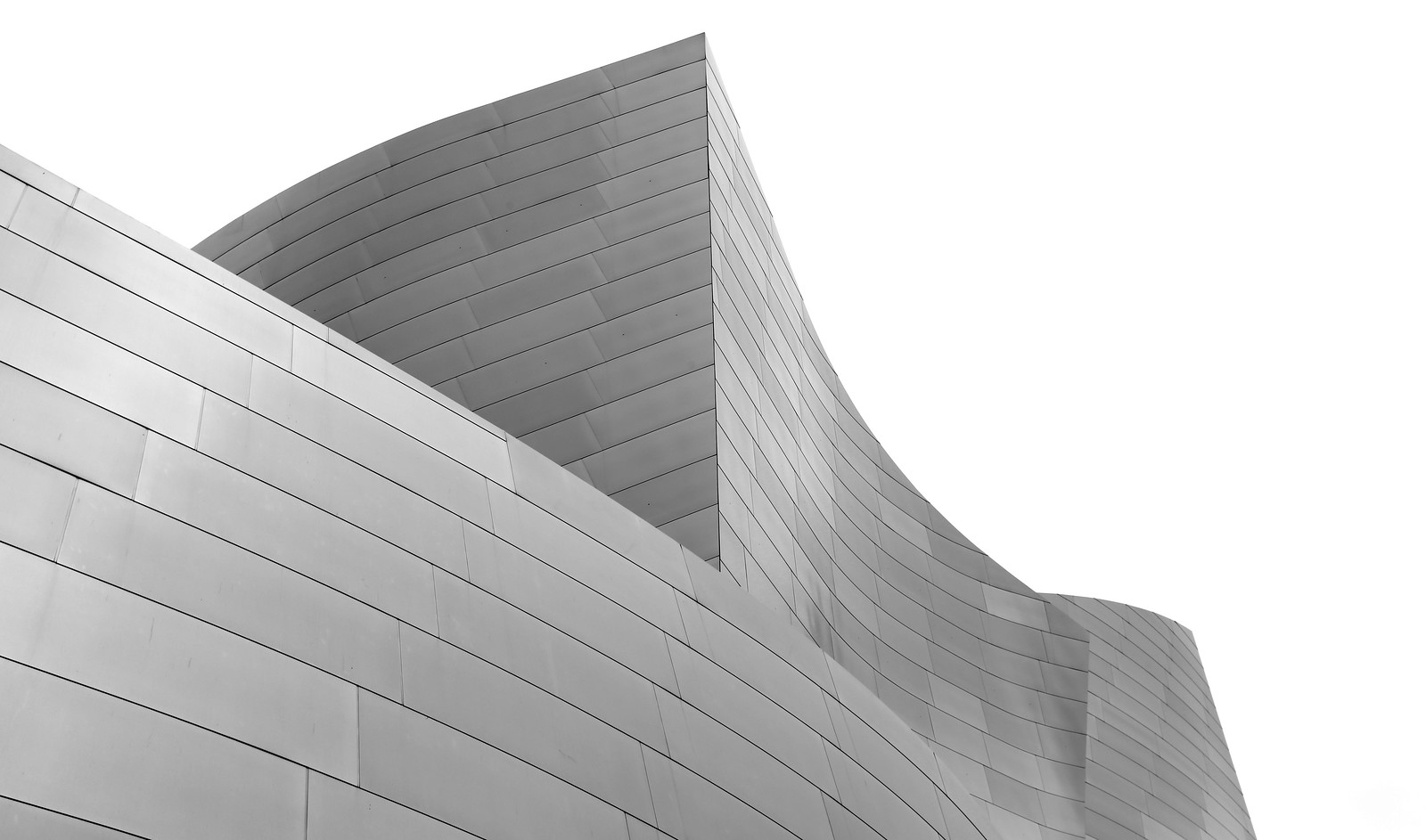

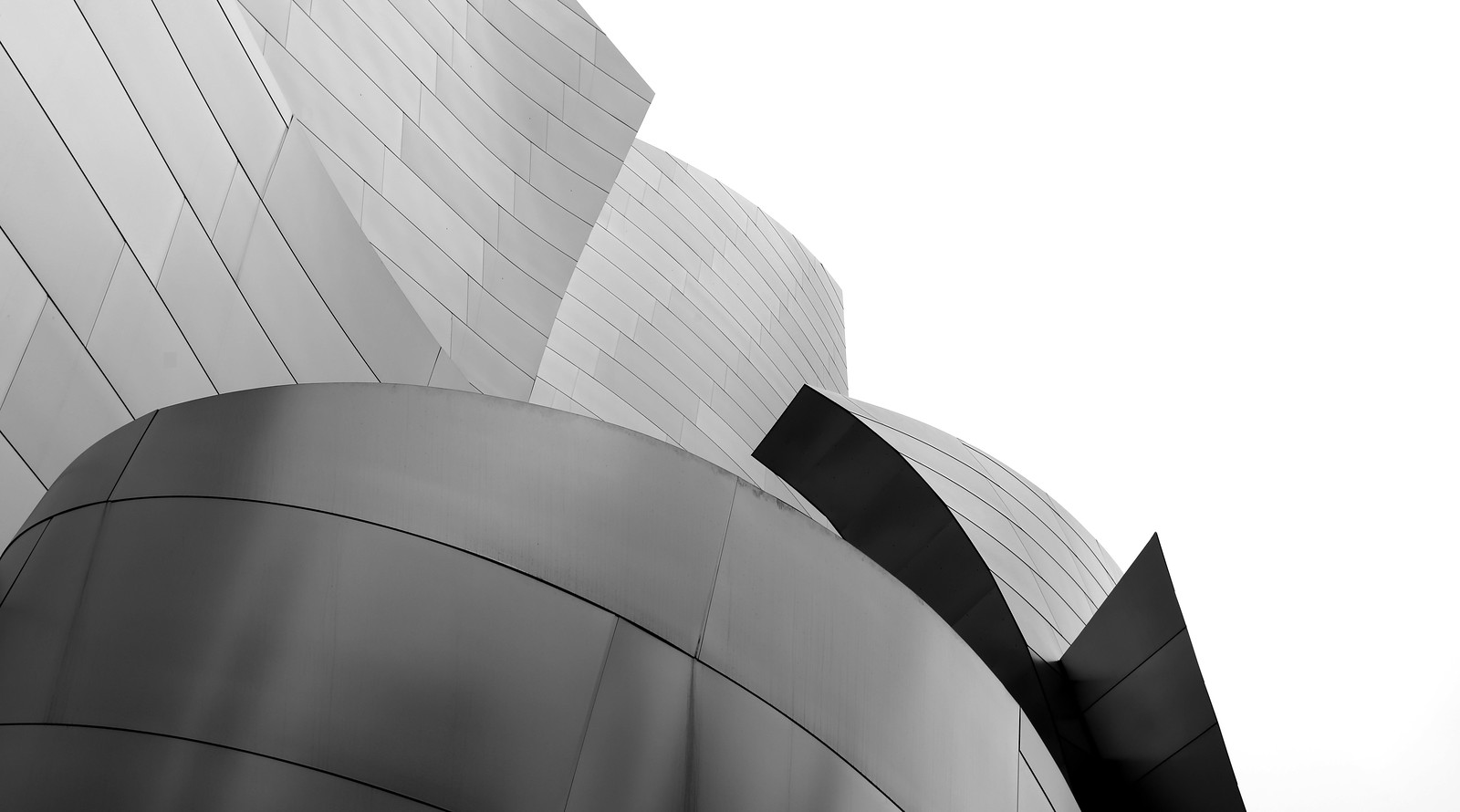

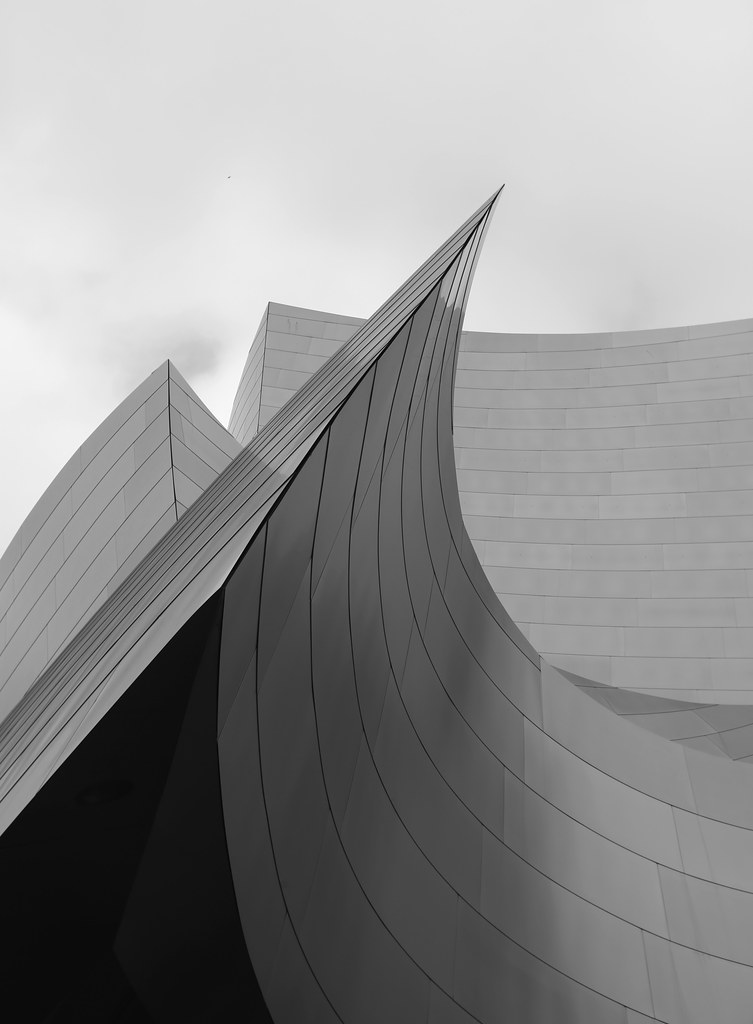

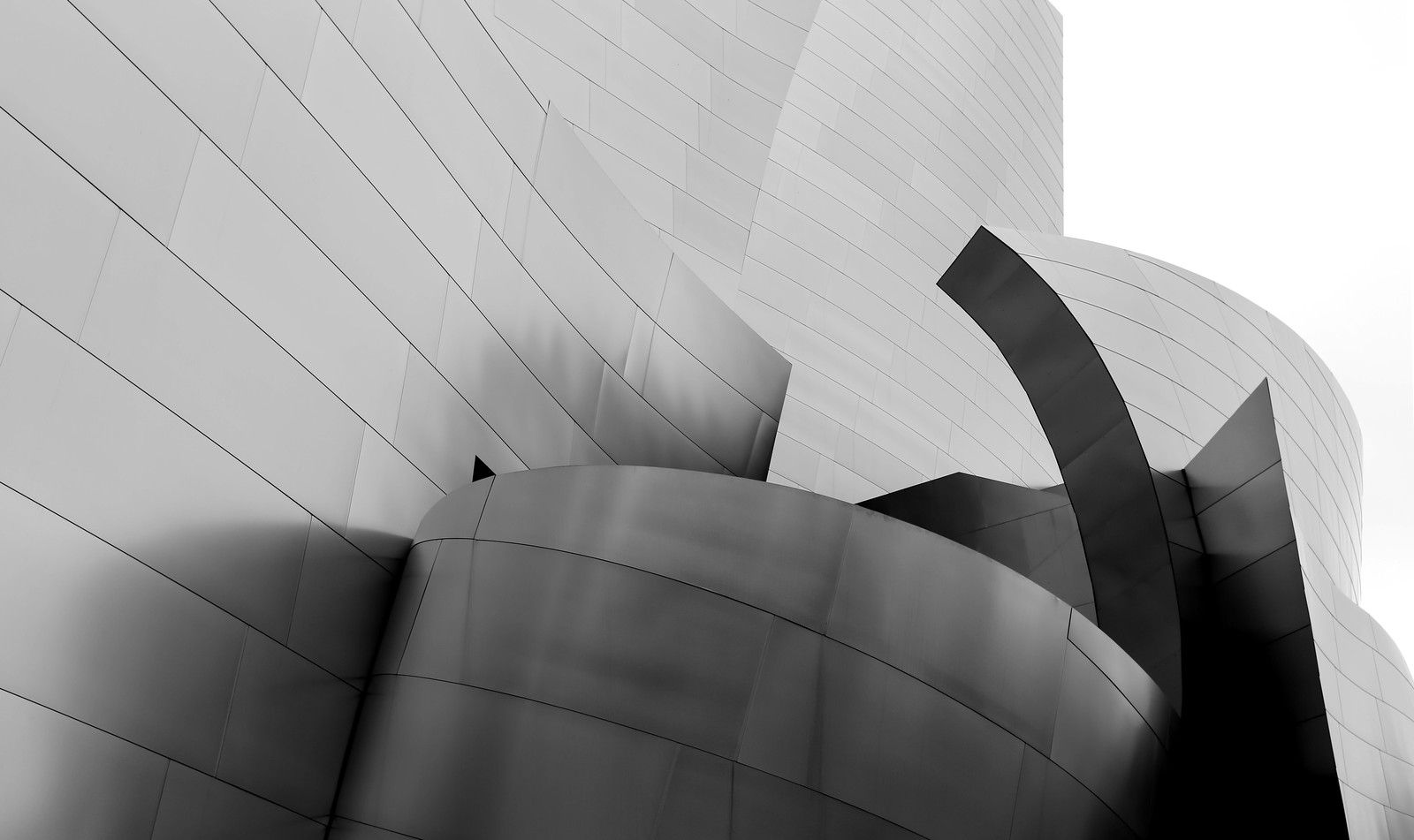

今年五月底, 我到洛杉矶, 与远道而来的好朋友相会。 其间利用两小时的空闲时间, 去城中心参观了著名的迪斯尼音乐堂。 洛杉矶是个能与纽约相比的文化都市, 我住在那儿的几年中, 经常去 Hollywood Bowl 露天音乐厅,在宁静的星光下,聆听夏季音乐会,是很好的享受和体验, 票价也不贵。 当时迪斯尼音乐堂还在建造之中, 直到我离开洛杉矶之后才建成并交付使用。 这是一位著名设计师的作品, 用材超前, 创意新颖, 造型奇特, 效果神奇。 只要你从音乐堂边路过, 那么眼睛一定会被它牢牢吸住, 那时你就需要小心, 不要撞到路灯杆上去(哈哈)! 自从我看到这个音乐堂的照片之后, 心就被它牵住了, 一定要找机会去看一下。 今天来了, 一尝夙愿, 在音乐堂周围转了一圈, 仔细欣赏, 慢慢拍照, 惊叹于那些优美而又大胆的曲线, 试着去揣摩设计师内心的意愿和灵感。 时间就如飞般的流逝, 只可惜这次无法买票进去听一次音乐会, 于是又多了一个留待未来的梦。 洛杉矶并不遥远, 既然寻梦之心已存, 那个梦就总会有圆满的一天, 我是这样想的。

下面附上从网上查到的, 有关迪斯尼音乐厅 (Walt Disney Concert Hall) 的一些介绍, 来自中国建筑中心(CBC)网站。 有时间的话, 读一读还是满有意思的:

“沃特·迪斯尼音乐厅

项目名称:沃特·迪斯尼音乐厅

建筑师:弗兰克·盖里

项目地点:美国纽约

项目时间:1992年12月—2003年10月

洛杉矶迪斯尼音乐厅是一座巨大的解构主义建筑,奇特的不锈钢风帆状造型,以其动人心魄的独特外表成为美国第二大城市洛杉矶的新地标。这座超现代的大型音乐厅主厅可容纳2265席,还有266个座位的罗伊迪士尼剧院以及百余座位的小剧场。它成为一个音乐爱好者和旅游者共同膜拜的艺术殿堂。

经历16年波折、耗资2.74亿美元修建的沃尔特·迪斯尼音乐厅2003年在洛杉矶市中心正式落成时,其独特的外表引来的关注早已超过了音乐厅本身。厅内设计上,就是认为欣赏音乐是一种全面体验,并不仅局限于音响效果。因此在设计时充分考虑了演奏大厅内的视觉效果、温度以及座椅的感觉等因素。大厅设计上,盖里运用丰富的波浪线条设计天花板以营造出一个华丽的环形音乐殿堂。为使在不同位置的听众都能得到同样的充分的音乐享受,音乐厅采纳了日本著名声学工程师永田穗的设计;厅内没有阳台式包厢,全部采用阶梯式环形座位,坐在任何位置都没有遮挡视线感觉。音乐厅的另一设计亮点是,在舞台背后设计了一个12米高的巨型落地窗供自然采光,白天的音乐会则如同在露天举行,窗外的行人过客也可驻足欣赏音乐厅内的演奏,室内室外融为一体,此一设计绝无仅有。

这个音乐厅是由米老鼠之父沃特·迪斯尼的遗孀莉莉安提议建造的,她宣布捐出5000万美金建造一座以沃特迪斯尼命名的音乐厅,她要求设计师使音乐厅能达到最佳音响效果。

由普利兹克建筑奖得主法兰克·盖瑞做出的设计方案得到莉莉安得青睐,1992年12月,开工的锣声敲响了,然而,工程进展得并不顺利,直至1996年,才完成地下停车场施工,而这时,就已经花掉了一亿一千万美金。工程费用的大量超支和工程进度的一再拖延,引起了不少争议。幸而洛杉矶市当局卖掉了部分政府债券,并展开募捐活动,拖到1999年,才重新开始地面建筑工程。截至2003年10月音乐厅完工时,已经花掉2亿7千4百万美金。

尽管建筑物已经竣工,花钱还没有结束。组成音乐厅的经抛光的巨大凹凸不锈钢板,如同太阳灶一般向周边反射阳光,甚至使得周边公寓的空调费用剧增,街上的行人途经音乐厅时,也得时刻注意不要被反射镜把阳光聚焦到自己身上,甚至还发生过对过街边的塑料交通显示牌被烤化,垃圾桶被烤着的事儿,诸多抱怨使音乐厅只好再花钱,通过电脑分析、计算,将部分巨大的不锈钢曲面喷砂打毛,以减少其反射率。

不管怎么说,这个标新立异的不锈钢帆板建筑确实是个十分耐看的建筑,那一片片造型各异的帆板,既在各自彰显自己的个性,却又互相呼应,互相映衬,组成了一幅幅光与曲线的魅力图景。从各个不同角度看,帆板会组成各不相同的造型,送给你惊喜。”

介绍到此为止, 下面请看一些照片。 那天我拍照时一直是阴天, 云层比较厚, 光线不太好, 所以照片显得有些黯淡。 不过, 有所失必有所得, 阴天下的不锈钢立面, 不至于太过耀眼而过曝, 可以看出钢铁的肌理, 还算是差强人意吧。 我想, 如果能在灯光下拍音乐堂的夜景, 一定光彩夺目, 别具风姿, 这个计划, 也留待将来吧。

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 小姑娘在跳 Hip Hop, 妈妈请了一位摄影师为她拍照。 我举起大拇哥, 妈妈对我微笑。

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. 音乐堂入口处的大厅

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

原帖链接:

http://bbs.wenxuecity.com/travel/545200.html

http://bbs.wenxuecity.com/photography/1615498.html