一个半世纪之前,有这样一位法国画家,西方绘画史上很少提及,就连十九世纪法国绘画史也最多是一笔带过。主要原因是他不当弄潮儿,不追随任何大师的风格,跟哪个画派都不沾边。然而他的画技却属于西方绘画界的一流水平,当年没有任何一位画家敢说自己比他画得强。而且当时也没有任何人的作品比他的销路更好,因此他比同代的画家都富有。梵高、马奈、德加、惠斯勒等人不但对他赞誉有加,而且对他的成功羡慕不已。

他在年纪轻轻时享誉法国,之后又转战英格兰,居然获得更大的成功,而且还收获了一段世人瞩目的爱情。

他的画作就像一面镜子,真切生动地呈现了十九世纪下半叶欧洲中上流社会的种种侧面,并且对贵族男女们文化语境和心理状态都惟妙惟肖的展示。这是其他一大群比他更有名气的画家所未能做到的。因此,今天我们关注他的创作,是欣赏艺术,也是阅读历史。

他的名字叫蒂索(James Jacques Tissot,1836–1902)。

图1:《自画像》,1864-65年。

蒂索1836年出生于法国西部的港口城市南特(Nantes)。意大利裔的父亲是一位成功的布商,母亲和姑姑经营制帽公司。在这样的背景下,继承了父亲的意大利的艺术气质的蒂索在毕生的创作中,画两件东西最拿手:一是服饰,二是海港。

上面这幅自画像作于他二十八九岁的年代。那时他结识了一些印象派画家朋友,包括德加(Edgar Degas)、马奈(Édouard Manet)、惠斯勒(James Whistler)。受他们的影响,蒂索画了这幅具有印象派风格的自画像。但他越画越觉得不对劲,甚至没有耐心最后完成它。从此蒂索与印象派分道扬镳,他自信可以闯出一条自己的创作道路。虽然他与那些印象派的朋友一直保持着紧密的友谊,但从此再没有画过印象主义的东西。德加多次邀请他参加他们的印象派画展,被他婉言谢绝。

英国艺术家贡布里希(E. H. Gombrich)在他的名著《艺术的故事》(The Story of Art)开篇就写道:“其实没有所谓艺术这回事,只有艺术家而已(There really is no such thing as Art. There are only artists.)。”艺术作品是艺术家的延伸,是他们观察世界的产物。他们所创造的,是他们自己最喜欢、最了解、最在意的东西。我们从蒂索的作品里,能够无时不刻地看到画家那敏锐认真而又明亮温润的眼光。这眼光中使蒂索的作品很耐人寻味,比起印象派画家们散漫随意的作品更有故事性。

一、衣香鬓影

在我们先来比较一幅法国现实主义画家库尔贝(Gustave Courbet)的作品:

库尔贝的作品百无禁忌,他专门喜欢画社会底层的“下等人”:劳工、农民、女佣、妓女等。《塞纳河畔的女郎》就是画两个慵懒的风尘女子横卧在河岸的草地上。

蒂索在同一地点使用同一模特(库尔贝画中前面的那位女子)绘出了下面这幅作品:

图2:《二姐妹,肖像》(Two Sisters, Portrait),1863年。

库尔贝画作中的风尘女子完全变成了高雅的形象。姐妹俩刚刚散步归来,姐姐一手拿帽子,另一手举小伞,腰间插着路上采撷的鲜花。二人整洁的白衣裙在绿色野林里也呈浅绿色。值得注意的是,蒂索所有的女性形象都毫无例外地芊芊典雅。西方绘画史有裸体画的传统,卢浮宫的各个角落里都是一丝不挂的男神女神。而蒂索是画家少有的另类,除了生涯后期画过几幅衣不蔽体的亚当夏娃之外,他不画裸体。他的朋友库尔贝、马奈、德加都曾被指责“淫荡”,而蒂索虽然常被讥为“庸俗”,但从不会落下“伤风败俗”的口实。有人曾想假冒的他名义画画,因为蒂索的作品卖相好。但如果画身穿华丽衣服的女人肯定要露陷,于是就画了张裸体的。蒂索得知之后怒不可遏,公开宣布:他过去不画将来也不画这种东西,市场上所有在他名义之下的裸体画全是假货。

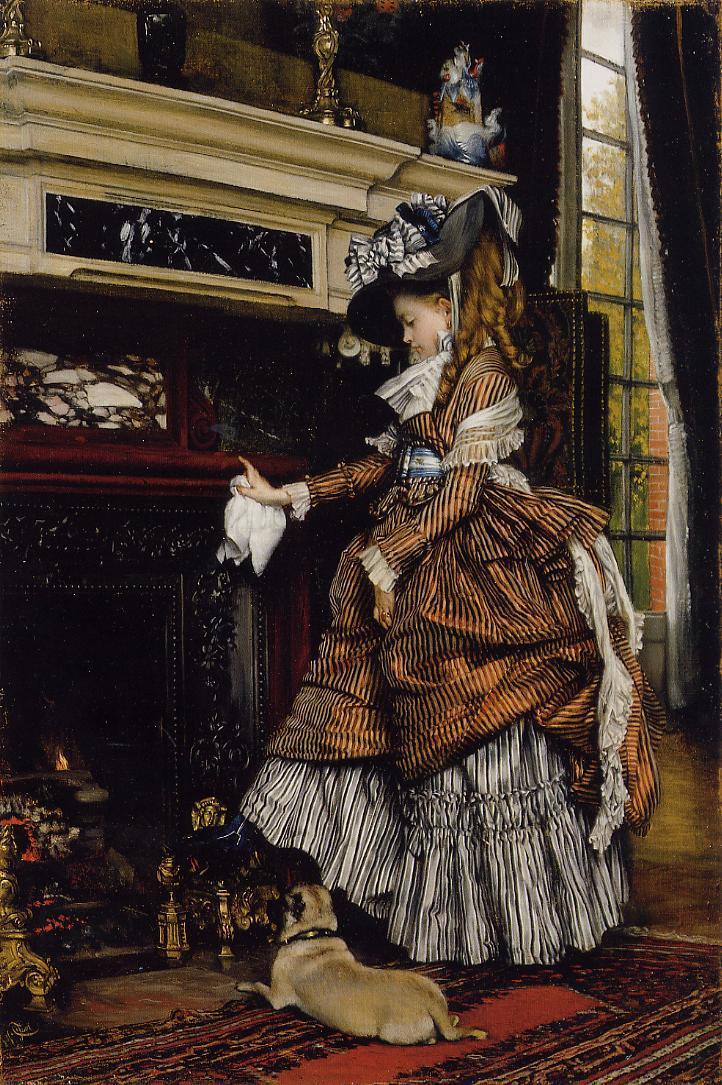

图3:《壁炉》(The Fireplace),1869年。

既然不画裸体,蒂索把全部的兴趣都放在身着华服的贵族女子身上。没有任何一位画家能像蒂索一样对十八十九世纪西方服饰有更深的观察和兴趣,因此他的画作也是真实的历史记录。

图3这幅早期作品中,华丽复杂到极致的服饰就展现了蒂索少见的才华,每一段缝线、每一颗纽扣都画得精致无比。服饰向来都是身份的象征和表象,尤其是在资本主义上升时期。据历史资料记载,当时有些穷人家的女孩子在长裙的内测挂上一些报纸条,这样走起路来就发出如纱裙一样悉悉索索的响声。

图4:《红衣少女》(Young Lady in a Red Jacket),1864年。

图2中的同一位模特又出现了。相较于上幅,她这次俨然变成一位”现代“女性,独立、知性、自信、优雅依然。她不是端坐在椅子上,而是很随意地坐在一张小桌子上,一只脚耷拉在地上。桌子上和旁边古朴的椅子上有几本旧书和文献。有的书有折页,有的封皮已经破损。这里无疑是书香门第,而不像是商人家庭。桌上水瓶里的小花与壁纸上的印花相得益彰。后面的大镜子的边角上随便插着一张小照片或明信片。这显然是家居生活的轻松瞬间。红衣和黑裙形成强烈对比,红绒球在手背上留下影子。下颚上的淡红色是红衣的反光,这大概是蒂索从老友德加那里学了一手。

图5:《年轻女子观看日本艺术品》(Young Women Looking at Japanese Objects),1869年。

十九世纪后半叶,欧洲掀起了一阵日本风(japonisme),人们对日本浮世绘、版画、漆器、陶瓷、家具、服饰、建筑等十分热衷。这一时代的西方画家都或多或少受到日本风的影响。蒂索本来就爱好收藏,对日本艺术品更是情有独钟。他在巴黎的家隔壁住着日本外交使团,与他们来往密切,并还为使团中的一位日本公主授课画画。他在多幅作品反映了当时japonisme的文化现象,图4便是一例。

一位穿着光鲜的贵族女子在走进一家日本古董店,手套还没来得及脱下,暖手袖套还拿在手里,就目不转睛地弯腰欣赏一艘日本古船的模型。旁边穿白衣的女孩不像随行前来的同伴,更像是这里的店员。但从她把手臂搭在对方背上的亲密动作来判断,她接待的并非普通顾客,而很可能是位闺蜜。放置古船的台子覆盖着一张非常雅致的日本针织品,上面绣着最典型的日本题材:樱花、竹子和波浪。船桨旁边站立着一个日本武士的布偶。女子身后是金光闪闪的日本佛龛,上面有一些身穿日本传统服饰的布偶。画面最左侧巨大的镶边白色帐幔旁边的茶几上有日本或中国的蓝底白花花盆。

这些物件很可能是蒂索自己的收藏品。他用这幅令人目不暇接的画作,既显摆了自己的收藏,又展示了自己高超的绘画技巧。从画面的角度来看,这是古董店的一个角落,构图精致。虽然细节繁多,但毫不凌乱。画家用红、白、黄和黑的色调,体现了古色古香的环境。

当时有一位评论家这样写道:“我们的工业和艺术的创造早晚会荡然无存,我们的伦理和时尚也终将会消亡殆尽,但蒂索先生的这样一幅作品,却足以使未来的考古学家能够重新勾勒出我们这个时代的风貌。”

图6:《船上少妇》(Young Lady in a Boat),1870。

青年男女在湖上泛舟常被西方画家用来表现幸福美满。而一个女子独乘小舟困在芦苇丛中,只能是“载不动,许多愁”了。女子的宽沿帽子是十八世纪的式样。她一手摆弄着日本折扇,另一只手的小手指翘在唇边,略显娇柔。她双眸端凝,若有所思。这种画中人目光直视观众的状态是蒂索作品的一大特色。画家以此构成作品与观众的对话,使他们成为参与者,而不是旁观者。

船上的一束鲜花是爱情的象征。是她自己带来的还是别人送的?蒂索有意把自己的签名放在近旁,好像暗示是他馈赠。无名指上硕大的宝石戒指或许暗示她已嫁为人妇。莫非她要在这个幽秘之处偷会情人?她的神情里似乎带着一丝嗔怒,等待的人为何还不出现?身后那只猴脸的狗更是等得不耐,十分愤怒的模样。

奇怪的是,船上只有一只船桨,另一只不知所踪,可能早已掉在芦苇丛中。看来她有麻烦了,也许暗示她深陷感情的泥沼不能自拔?看不出她有任何自救的努力。直视观众目光好像在说:“谁能来救我?是你吗?” 也许她根本就没有一个要等的人,也许在怀念一段逝去的情愫?莫非她要在一只桨的船上以鲜花为伴下告别世界?所以在她的脸上看不出惊慌,有的只是淡淡的忧伤,还有从容。这使我们想起《哈姆雷特》中的奥菲莉娅,也是手捧鲜花从容地自投水潭。

图7:《告别》(Les Adieux),1871年。

法语中的“adieux”一词比较正式。作者没有用随便一点的“au revoir”(回头见)作为画名,或许暗示这是一次诀别。一对青年男女隔着一道绿色的铁栏杆做最后一次幽会。女孩看上去是围墙内侧这家深宅大院的一个女佣。她装束相对朴素,腰间还垂下一把小剪刀,显然是用来做家务的工具。贵族小姐绝不会身挂一把剪刀作为装饰的。莫非这把剪刀是要斩断情丝的象征?"剪不断,理还乱,是离愁“。

男孩看上去是个富家子。他一身行装,高头大马等在旁边。也许他马上要去从军?或去海外殖民地闯荡?所以才匆匆前来在女孩帮佣的豪宅院墙边向她作最后的道别?他特意把一只手脱去手套,伸进栏杆紧握住女孩的手。而另一只手的食指扎在栏杆顶端的尖头上。莫非象征着离别的刺骨之痛?

我们不得不佩服画家巧妙的构图,冰冷的铁栏杆隔开一对恋人,象征着某种不可逾越的藩篱,也许是感情的、阶级的、或者家庭的、经济的、距离的障碍。头上满树秋天的黄叶,地上也是枯叶堆积,增添了悲秋伤别离的气氛。男孩紧盯着墙内的女孩,好像在安慰她。而女孩羞涩地低着头,微张着嘴,欲说还休。她的脸上没有哀伤,只有对现实的默默承受。二人紧握的双手是画面的聚焦点,依依惜别之情全在不言中。

值得注意的是,这幅画是蒂索离开法国到达英国之后的第一幅作品。蒂索本来在法国已经是位成功画家。由于1870年参与巴黎公社的活动,被秋后算账。眼见自己的朋友库尔贝被囚,而自己也被通缉,使他不得不背井离乡逃到英国。也许这幅画正反映了画家当时的郁闷的心境。画中的那位翩翩少年正是蒂索自己,而美丽的少女就是他恋恋不舍的祖国法兰西。那道冰冷的栅栏就是隔断亲情的英吉利海峡。告别,就是无奈地接受命运的安排。

图8:《吵嘴》(Quarrelling),1874-76年。

一对男女刚经过一番口角,默默地站立在池塘边,不知如何收场。我们可以将这幅作品与图7做对比。两幅画中都有障碍物隔开男女双方。图7是横向的铁栏杆,图8是纵向的铁柱子。图7中男孩伸手穿越栏杆紧抓住女孩的手,使那个画面温馨起来。而图8中漆黑的铁柱挡住了男子的脸,使我们看不到他的表情是愤怒还是哀伤。他双手背后,看不出要向女子服软的态度。而铁柱另一边的女子无言地低头看着池水。

我们说蒂索的画作很有故事性,他善于构图,巧用道具,有意留给观众想象的空间。二人为什么原因吵嘴?随后会发生什么?画家有意选择二人的背影,并把男子的脸挡住,就是不把情节描述得太透。从女子的半边脸所看到的无奈表情来判断,我们只能猜测更恼火的一方是那个男子。而图7中画家给我们二人的正面,为的是浓墨渲染依依惜别之情。而这温馨的场面却酝酿着更大悲剧效果,因为我们会担心这一次相会是否成为诀别,男孩一去不知何时会回来再见心上人。与此相反,图8虽然场面虽然有些冷清,但我们可以确定男女二人只是短暂的争吵,最终会和解。

图9:《坏消息》(Bad News),1872年。

这又是一幅具有故事性的画作。它的另一个名称《离别》(The Parting)又使我们想到图7。在那幅画中男孩用摘掉手套的手伸到栏杆里面去安慰女孩。而在图9中,充任安慰角色的是女子,只见她从身后抱住即将出征的男子,用肢体语言来安慰他,同时享受最后的温存。在这默默无言的片刻,有很多细节值得我们注意。男子十个手指尖并在一起,显示出无奈的心情。身后用女子空洞的眼神在思索何时才能等到她的男人回来。旁边的女人为男子准备了一杯茶,也是一种安慰的肢体语言。窗外的水面上,有一艘载满一船穿着同样的红色军服的军人,看来他们是远征去海外殖民地。船头一位军官正在挥手招唤,大概是在喊还在家中依依不舍的男人赶快上船。

蒂索所描绘的,正是当时英国社会现实的一个真实场面。

图10:《来早了》(Too Early),1873年。

蒂索的作品直白地处理每一个细节,不夸张,不脸谱化,不含道德说教,不做明显讽刺,反而使他的社会情境画给观众传递一种调侃味道,让他们会心一笑:社会现实果真如此啊。图10就是蒂索社会情境画中最引人注目的作品之一。

大家都知道,约会早到难免使人有些尴尬。蒂索的这幅画就是描绘这一场面,但并非仅仅如此。画中的很多细节耐人寻味。

一位白发苍苍的老者带着三个女人(也许是他的三个女儿,也可能是两女儿和她们的后妈)早早来到舞会现场,站在空旷的舞厅中央,有些不知所措,手脚都不知放在什么地方。他们大概是第一次来,经验不足。老者有足够的钱财带女儿参加这样的舞会,但似乎还没有上流地位。所以才让女儿打扮得花枝招展,急不可耐的要把她们引见,没准还可以钓到一两个乘龙快婿。画作的名称“Too Early”,恐怕就带有讽刺意味:想进入上流社会,还别太猴急。

老者右侧的白衣女郎手中横握着合起来的扇子,面带无奈。另一位白衣女郎则把扇子张开,无聊地扇动。门外有两个女侍从门缝中偷窥,更显得他们有些滑稽。后面的一男一女似乎比他们更有舞场经验,身体的姿态显然放松得多,男子的脚甚至踏在女子的裙边。楼梯处可以看到又有宾客到场。在舞厅的角落,女主人正在向乐队做最后的吩咐。领头的乐手很恭敬地俯身听取训话。大贝司手正在调试琴弦。小提琴手的眼镜片反射着灯光。有评论家认为最左侧的小号手是蒂索画的自己。他本人不仅是这种场面的观察者,也是参与者。

图10这幅作品1873年在伦敦展出之后立即引起极大反响,成为蒂索两年前来到英国之后第一件最成功的作品。有评论家认为蒂索“突破了他自己(out-Tissoted himself)”,也有人称这幅作品是“艺术的再出发”(a new departure in Art),还有人说蒂索像小说家简•奥斯丁(Jane Austen)一样对英国所谓的“彬彬有礼的社会”(the polite society)轻松调侃,又入木三分。

图11:《外省姑娘》(The Provincial Ladies),1883-85年。

大约十年之后,当蒂索从伦敦返回巴黎后,又绘制了与图10相似的图11,似乎那位老者又带着他的三个女人转场巴黎的舞厅。这一回他们也许没有像上次急不可耐地来得太早,姿态也似乎比上次略显放松。但仍然是不知所措地孤零零站在场子里无人理会。老者似乎在摸着下巴苦笑。巴黎人对所谓“外省人”十分歧视。所以这幅画的标题很明确:他们不属于巴黎的上流社会。也许他们有足够的钱财,但想挤进名利场比登天还难。

图11:《音乐会》(The Concert),1875年。

这幅画一经完成,就被画商以1260英镑的价格买走(十九世纪中期的一英镑相当于今天的四到五英镑)。由此可见当时蒂索炙手可热的程度。

蒂索1871年刚到英国时,伦敦的上流社会对这位“政治难民”是冷眼戒备的,因为他们知道那些支持巴黎公社的艺术家都是愤世嫉俗蔑视权贵的激进左派,例如巴黎公社失败后被囚禁的画家库尔贝。但蒂索知道必须讨好权贵,产品才能有买家。他致力于惟妙惟肖地描绘上流社会的衣香鬓影,一方面是他的兴趣所在,另一方面他也意识到这是接近富贵阶层的一条捷径。

图11如同摄影一样的画作真实地记录了在伦敦金斯顿沙龙举行的只有名流才能获邀参加的聚会。只见大厅灯火辉煌,帷幔高悬,陆续到来的宾客走下弧形的楼梯,恰好形成一个小圈子的模样。蒂索能够得以身临其境,证实了他此时已经被伦敦上流社会所接纳。画作问世后评论家们试图将每一位画中人物对号入座,推断各位绅士淑女的真实姓名。这令人想到蒂索的朋友库尔贝所绘的《画家的画室》(The Painter’s Studio),把一些真实的历史人物变成了画中人,其中除了库尔贝的一些朋友之外,还有拿破仑三世。但蒂索从未公开承认过他画了谁谁谁。评论家们较为一致的看法是,那位站在水晶灯下的女提琴手是捷克音乐家薇尔玛•涅鲁达(Wilma Neruda) 。其他人物则众说纷纭。

这幅画的另一个名称叫《嘘!》(Hush!),因为提琴手已经把琴放在下颚,演奏马上开始,大家应该安静了。但我们所看到的则是乱哄哄的热闹场面,众人只忙于各种交际,完全对音乐不感兴趣。大概年轻的演奏家也意识这点,所以略显紧张,担心自己驾驭不了这样的场面。在场人士中最兴奋的是坐在右侧的两位印度王子或外交官。印度当时是英国的海外领地。他们获邀出席这样的聚会,受宠若惊,身体前倾,眼睛直盯着演奏家,尽管他们以前可能连提琴都没有见过。而他们周围的一些男女们显然是这种社交场合的常客,全是昏昏欲睡的样子。而坐在中间穿黑裙的那位女士极力仰卧在椅子上,最大限度地展示自己的纱裙。无论你是否喜爱音乐,这样的场合总是要盛装出席的。穿粉裙的年轻女子看来来得晚一些(她可能故意来晚,以便引起更多注意),在她坐下之前还不忘四处向旧相识打招呼。左下角的两位女士则起码的礼仪都没有,完全背对着演奏家,与男士谈得起劲。举着折扇的那位在画中抢了演奏家的风头。站立在墙边的一位男士用帽子挡住嘴,正与另一位男士洽谈着一笔秘密生意。门口的和楼梯上的那些人大概也无意挤进来,他们希望演奏快点结束,然后便可以呼朋唤友,把酒言欢。这才是他们前来的目的。

图12:《午餐》(A Luncheon),1868年。

图11是上流社会的大聚会,而图12则是一对贵族男女私通款曲。美食、美酒、美景、美服,也许还有美梦。看上去这一对已经不是初恋的年纪,但并不妨碍打情骂哨,声色犬马。值得注意的是,蒂索画中的女人很少目光直视身旁的男人。而这幅是个例外。女子侧过脸向男子飞媚眼,男子也歪着头装作很有兴趣地在倾听。

图13:《时髦女人》(The Woman of Fashion),1883-85年。

贵族的冬装。蒂索的女人似乎总是在无意间正好与画外人(即我们观众)的目光对视,蓦然回首,似乎总在画面视野之外的大千世界搜寻那个灯火阑珊处。而对身边的男人视而不见。即使再殷勤也不会正脸看一眼。蒂索在一百多年前就对阔老头娶嫩妻的社会现象有所描述。

图14:《楼梯》(The Stairs),1869年。

这一幅使我们想到前面的叙述清晰的图5,那幅画众女孩在仔细观赏日本工艺品。图14中也是女孩倾身在看。玻璃外面光影斑驳,蒂索有意画得很抽象,留给观众完成故事的叙述:她在看什么?她在想什么?她手里拿着一封信。这是十九世纪画家常用的叙事道具。是谁来的信?莫非情人在信中说要来看她,所以令她望眼欲穿?或者拿着过去的情书陷入迷茫,盼着不可能出现的人奇迹般地到来?

蒂索的一件作品经常有两个名字,有些是他自己命名的,有些是他人另加的。对于有情节的画作,哪一个名称更能起到画龙点睛的作用,这让画家自己和观众都难以取舍。这也说明了蒂索不愿与印象派为伍的原因:印象派强调画作的力度,而他更看重深度;印象派散漫地画出自己感官的感受,而蒂索则要用画笔和颜料作为叙事的语言。

图15:《信》(The Letter),1876-78年。

女子收到一封来信,在手里撕得粉碎,将碎片撒在空中,与黄色的落叶一起落在草地上。谁来的信?信上的什么内容让她怒不可遏?没人知道。但画家有意在背景中加了一个正在收拾餐桌的男仆。他装作没有觉察女主人的火气,只能用眼睛的余光偷偷看一眼。

由此我们大致可以推断女子想在家中款待某名流(从餐桌只有四把椅子来看,应是很私密的约会,而且画中有个没有脑袋的石刻丘比特,可能意味着这场约会与男女私情有关),然而受邀者却不领情,来信委婉地拒绝。令女子大为光火,很没面子,只能让仆人收起餐具。虽然她已经在脸上极力控制怒火,但身体没有站在平坦的甬路上,而是一脚走进草地里。看来还是有点六神无主。萧瑟秋天的满地落叶表达了她此时的心情。

在介绍图14时,我们讲到信件是十九世纪画家的常用题材。信件在当时是人际交流的最重要的媒介。因此在画中用信件作道具,就是要开始叙述人与人的故事。蒂索的好友英国画家米莱(John Millais)就创作过以三幅画组成的“Yes or No?”系列,描绘女子收到情书后陷入沉思的状态。而蒂索画中的信更耐人寻味。

蒂索多次用满地秋叶来描绘悲怆的气氛,例如除这幅之外还有前面提到的图7《告别》。而背景中的爬满红叶的高墙显然是临摹了当时在伦敦很有名的地标-霍兰伯爵的荷兰花园(Dutch Garden)(后毁于二次大战)。1873年,在这里发生了一件轰动英伦的花边新闻。列支敦士登的王子准备迎娶霍兰伯爵的养女玛丽,于是对玛丽的身世展开调查。列支敦士登的皇室成员必须具有纯正的贵族血统。调查结果发现玛丽的亲生父母是法国平民。于是这门亲事泡了汤。随后玛丽给养父养母写了一封措辞尖锐的信,责问他们为何一直让她蒙在鼓里。从此与他们决裂。后来玛丽又写书讲述荷兰花园的历史,详细介绍这个庄园的每一个角落,并辅以插图以及她对这里一草一木的儿时记忆。她想用这本洋洋上下两册的书来证明她是从小就是有贵族背景的。蒂索的这幅画创作于事件发生之后的一两年,很可能由此得到灵感,并另有所指。

图16:《在英国花园》(In an English Garden),1878年。

蒂索在伦敦的住所有个很大的后花园,里面有个圆形的小池塘。在他的很多画作里都有这个池塘。这幅画中池塘里的波纹光影画得非常精彩。这说明蒂索并非只会画女人衣裙,印象派手中的那些画风景的惯用手段也难不住他。

池塘后面可以看到一个很大的花房。那里是蒂索建造的热带植物园。蒂索画作中的热带景象,大都是在那里完成的。

图17:《门球》(Croquet),1878年。

如同高尔夫在今天一样,门球在十九世纪的欧洲是有钱人的休闲运动,贵族们的一种社交方式。但蒂索的画只是借题发挥。

画面右侧纵向的树干和上方横向的树枝构成了一个帷幕,展示出里面阳光灿烂的世界。我们可以看到蒂索完全可以娴熟地运用印象派画风景的技巧。远处有出现蒂索家后花园的圆形池塘。草地在强烈阳光下呈青绿色,两个小女孩在草地上玩耍,一个低头看着草地,另一个抬头看着画外的我们。年龄稍大一点站在近处的少女把手中的球棒当作玩具把玩。她目光直视着我们,可能要邀请我们同她一起玩,或者请我们把掉在近处的球回掷给她。从安逸地卧在地上的小狗和女孩们看着我们的表情来判断,我们不对她们构成威胁,或者为她们所熟悉。站立的少女虽然还没有成熟的将头发盘起和穿上拖地长裙,但也到了亭亭玉立的年龄。她站在草地边缘,与其说是邀请我们走进画面,倒不如说她想走出来。外面的世界更精彩,她要加入我们成人的世界。

看来蒂索很喜欢自己的这幅作品,后来又改成水彩画和景泰蓝作品。

图18:《植物园》(The Conservatory),1878年。

这幅画的背景是在蒂索家后花园的热带植物温室。三个年轻女人围着一个男人。一对孪生姐妹,同样的衣裙和帽子,好像一张照片两次曝光。

这幅画的另一个画面叫《情敌》(Rivals)。蒂索喜欢使用一男二女或一男多女的题材来表现人际之间微妙的心理状态。下面还有多幅这样的作品向大家介绍。

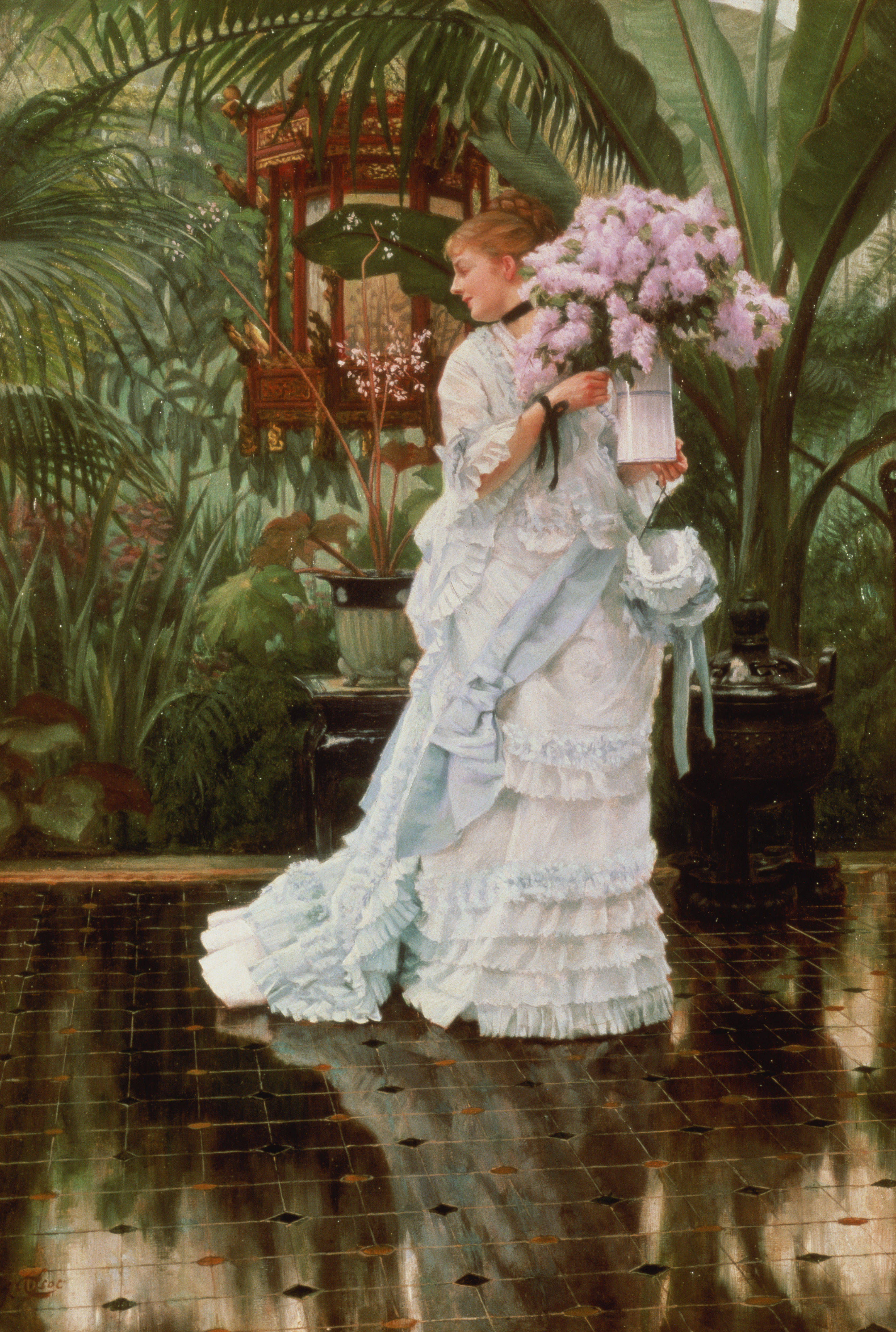

图19:《丁香花束》(The Bunch of Lilacs),1875年。

这是蒂索最美的作品之一。也是在蒂索的后花园里,一个白裙女孩把帽子放在手里,举着玻璃水杯里一束丁香花,一脸陶醉,似乎要翩翩起舞。她身后是葱茏的热带植物,还要小鸟在嬉戏。明亮如镜的地板映着她的拖地长裙,画得极为出色。

图20:《布莱顿街坊节》(A Fête Day at Brighton),1875-78年。

布莱顿是伦敦南边的一个海滨小镇。画中各式各样的船舰上的旗帜把小镇的街道装点起来。 女孩手捧刚买来鲜花,带着她的小狗,轻松愉快地从街坊集市归来。只见她小碎步走在崎岖不同的石板路上,还不时歪头看看路旁商店的橱窗,没有任何心事,任凭阳光洒在她的脸上,清风吹动她的纱巾。

图21:蒂索在作画。

蒂索总是一丝不苟地画着女人身上的每一颗纽扣、每一条细纱、每一道衣褶。他画出这些复杂的服饰也表述了女人的复杂性,以及她们所处的社会的复杂性。蒂索画了一辈子女人,她们是他创作生涯的全部。他一生未婚,却有一段生死不渝的爱情。从此一生中再无其他女人。他在作品并未表现出对女性的歧视,也不曾用画中陪衬的男人来抬高她们或贬低她们。但不可否认的是,她们的确是他的花瓶、他的道具、他画布上缤纷的颜色。我们很想知道,在那些衣裙里面,蒂索最想描绘的女性灵魂是什么样子。

蒂索的画作不是抽象的,但他的女人是抽象的。他画作中的衣裙越具象,里面隐藏的灵魂就越抽象。

图22:《吊床》(The Hammock),1879年。

1875至1876年间,当蒂索已经年届四旬之际,结识了一位失婚少妇。她名字叫凯瑟琳•牛顿(Kathleen Newton)。虽然从他们结识到凯瑟琳香消玉损不过六七年的时间,却给蒂索的生活和创作带来重大改变。蒂索以凯瑟琳为模特创作的很多作品,这幅《吊床》就是其中的代表作之一。有一部以蒂索生平为题材的传记小说的书名就叫“The Hammock”,并以这幅画作为封面。可见这位牛顿小姐是蒂索一生的一条主线。

下面我们再慢慢讲有关凯瑟琳的故事。

图23:《仍然高高在上》(Still on Top),1873年。

蒂索早期在法国基本上走的是学院派的路子,1871来到英国之后就逐渐专注当代社会题材,除了晚年转向宗教绘画时选择一些宗教故事,蒂索从未对男神女神有兴趣。尽管他刻意与任何流派保持距离,但还是从各画派的朋友那里得到潜移默化的影响,例如从马奈、德加等印象派那里学到捕捉时空的某一瞬间的氛围,从库尔贝等现实主义画家那里学到采用日常生活的题材,从米莱、塔德玛(Lawrence Alma-Tadema)等前拉斐尔画派那里学到讲究每一细节的描绘。图23这幅作品正反映了这三方面的特点。

画中一位老者带领两位年轻的女助手为即将开幕的世博会做准备工作,他们在整理各国的国旗。老者头上戴着巴黎公社社员特有的红帽子,说明蒂索对那一次他曾经参与的革命仍然心有戚戚。蒂索更多的心思用在描绘女子服饰上。我们很难想象当年她们会穿着这样的衣服在室外做工。两个女子的服装都有日本风格。站立的那位的黑白相间裙子是受线条分明的日本浮世绘版画的启发,我们在蒂索的多幅作品中看到同一条裙子。蹲在地上的女子腰间裹了一块大布。这样的服饰在当时应该是没有的。蒂索有意想画一下日本和服的样子。

在一串旗帜中,英国国旗在最上方,所以是“高高在上”。画作的标题明显带有讽刺意味。在当时的维多利亚时代,虽然英国“仍然高高在上”,远比其他西方国家强势,但美国、法国、德国等列强已经开始迎头追赶。曾号称“日不落帝国”的大不列颠已经不如伊丽莎白时代那样威名显赫。

这幅作品如今收藏在新西兰的奥克兰美术馆。1998年那里曾发生一起轰动事件:一名歹徒大白天持枪抢劫美术馆。他别的什么都不拿,单单就当着工作人员的面抢走了蒂索的这幅作品。虽然蒂索算不上最著名的画家,但不能不说歹徒很识货。不久歹徒被捕,画作回归奥克兰美术馆。但看到画作被严重损坏的样子,美术馆的工作人员眼泪都要下来了。经过长达数年的修复工作,蒂索的这幅作品终于又重新与观众见面。

下面这段视频记录了画作被抢劫时的情景以及日后艰巨的修复工作:

https://www.youtube.com/watch?v=IpqimzCg6vU

(未完待续)

【原创】蒂索 - 一位记录历史却被历史遗忘的画家 (一):衣香鬓影

woziji 发表评论于

谢谢,很喜欢。

chufang 发表评论于

我怎么觉得有点像俄罗斯贵族了。

登录后才可评论.