△

△

你懂得什么叫革命

文 | 许纪霖

来源 | 《一个民族的精神史》

01

丁玲与沈从文都来自湘西,沈从文的故乡凤凰城与丁玲的老家常德相距数百里,一条河水将两地连接在一起。但他们的认识,却在1925年的北京。一个冬天的清晨,刚刚认识丁玲没有几天、就疯狂爱上她的福建青年胡也频,将丁玲带到沈从文的小屋。

第一次的见面,沈从文后来有详细的描述。腼腆的丁玲胖乎乎的圆脸上,老是在笑,沈从文心里暗暗想:“你是一个胖子的神气,却姓丁,倒真好笑咧。”两个湘西人一见如故,用家乡话亲热地交谈起来,将胡也频晾在了一边。

沈从文一生都自称为“乡下人”,他本能地认定丁玲与他是同类,因为都来自湘西:

“这地方直到如今,也仍然为都会中生长的人看不上眼的。假若一种近于野兽纯厚的个性就是一种原始民族精力的储蓄,我们永远不大聪明,拙于打算,永远缺少一个都市中人的兴味同观念,我们也正不必以生长到这个朴野边僻地方而羞辱。”

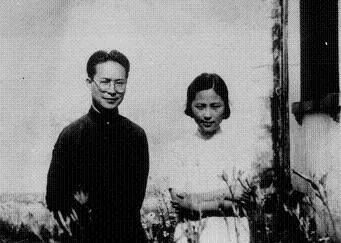

丁玲与胡也频1926年在北京,照片上的字为胡也频1928年2月题写

从内地来到京城的三位“北漂”,住在潮湿发霉的公寓,开始了自己的文学梦。文学界是他们的向往,又无形中隔着一条藩篱。他们的内心是敏感的,自卑而又野心勃勃。三位青年互相磨砺,给京城最有影响的《语丝》、《晨报副刊》、《现代评论》投稿,他们用的是同样的狭行稿纸、硬硬的笔尖和蓝色的墨水,笔迹也变得彼此接近,编辑还以为是同一个作者的不同化名。以至于丁玲给在上海的鲁迅写信求助,鲁迅一看还以为是他讨厌的“休芸芸”(沈从文)冒充女性来捣鬼而置之不理,从此播下了沈从文对鲁迅和左翼的不满种子。

沈从文独特的才气与风格,得到了文坛大佬郁达夫、徐志摩的赏识,他得以在《晨报副刊》发表文章,但每一次到晨报馆去领稿费,都感觉受到了一次侮辱。先是在会计办公室门口,“老实规矩的站在那黑暗一角等候”,待领到可怜的稿费之后,还要被可恶的门房敲诈一笔回扣。

沈从文与张兆和

发表是如何的艰难,穷困潦倒的文学青年们对大刊物上各种时髦的名字又爱又恨,沈从文不无嫉恨地说:“我们对这个时代是无法攀援的。我们只能欣赏这类人的作品,却无法把作品送到任何一个大刊物上去给人家注意的。”有一次胡也频打通关系认识了周作人,帮助沈从文在《语丝》刊出了文章,沈从文抱着胡也频的肩头,竟然哭了。

丁玲的文学起步比沈从文、胡也频要晚一些,她不喜欢那座城市,讨厌京城的上流绅士社会。在绅士阶层面前,沈从文有自卑感,但压抑自己的厌恶想挤进去,丁玲只想与京城一刀两断,她写道:“我很恨北京!我恨死的北京!我恨北京的文人!诗人!形式上我很平安,不大讲话,或者只像一个热情诗人的爱人或妻子,但我精神上苦痛极了!”

全部用的是感叹号,足见丁玲内心的愤怒之火。

沈从文是喜欢文学而写文章,他的文字里是湘西的云与水,丁玲因为“精神的苦痛”而在小说中发泄,她说“我的小说就不得不充满了对社会的卑视和个人的孤独的灵魂的倔强。”奇怪的是,沈从文希望挤入都市,却在小说中怀恋乡村的自然与蛮荒;而痛恨京城的丁玲,却道尽了都市游子的苦闷与彷徨。她的成名作《莎菲女子的日记》之所以引起轰动,正是切中了弥漫在都市青年中深刻的虚无主题。

02

大革命失败之后,由于北方生存环境的恶化,各路文化精英纷纷南下上海,三位文学新星也先后来到上海,在一起写小说、编副刊,甚至联手办了一家出版社。当年的上海,是比北平更加政治化的城市,三个年轻人看起来走得更近了,却渐渐地拉开了心灵的距离。热烈的胡也频读了许多红色书籍,思想越来越激进,加入了左翼作家联盟。

沈从文对政治一直抱着深刻的怀疑,他也不满黑暗的社会,但觉得比较起冲动的情感,冷静的理智对于知识分子来说,是更为需要的。从笼罩着原始神魅氛围的湘西走出的沈从文,对狂热的信仰保持着一份警惕。他有一段话,表明了“独立”与“信仰”的不容:

中国自从辛亥革命后,帝王与神同时解体,这两样东西原本平分了这个民族的宗教情绪,如此一来“信仰”无所适从,现状既难以满意,于是左倾成为一般人宗教情绪的尾闾,原是及其自然的结果。因此具有独立思想的人,能够不依靠某种政体的理想生存的,也自然而然成为所谓“无思想”的人了!

抗战前夕,沈从文在北平

沈从文有着“乡下人”般的独特与倔强,他不喜欢狂热的左倾,也不认同自由主义。他向往上层的绅士社会,但在思想上始终与后者保持一段距离,他有自己的眼睛和大脑,拒绝各种美丽的乌托邦与“政体理想”,他说:我只信仰“真实”。

从社会底层走来的文学青年,原本是很容易为革命的乌托邦感召。但沈从文在少年的时候,看到了太多的残暴与屠杀。在他10岁的时候,因为苗民起义的失败,他的几位叔叔也遭到杀戮,他曾经跟随家人去县城,在几百颗悬挂的人头中,寻找亲属的遗容,他还发现了挂在木棍上的一串人耳朵。

“人头如山,血流成河”—这情景在他幼小的心灵中留下沉重的阴影,终身无法忘却。他目睹官府的残暴,也了解民间的报复也同样血腥。

沈从文向往一个文明的社会,他对秩序的破坏有天然的恐惧与反感。比较起对民众怀有玫瑰色想象的胡也频、丁玲,当过兵、见过杀人、有过底层社会经历的沈从文,更了解一旦唤起自发的民众,将有多么可怕的蛮性被释放出来!

沈从文很为狂热而单纯的朋友担心:“注意那些使人痛苦卑贱的世界,肮脏的人物,粗暴的灵魂,同那些人们接近,自己没有改造他们以前,就先为他们改造了自己”。革命的启蒙者都以为自己能唤起和改造民众,但潘多拉的魔盒一旦被打开,原本被教养与文明压抑了的原始蛮性就再也无法收回,最终被改造的、受到伤害的,却是启蒙者自己。

不过,沈从文依然理解胡也频的选择,他赞扬“这男性强悍处,却正是这个时代所不能少的东西”。相形之下,他反省自己的性格里面倒多了一些琐碎,这琐碎常常蚕食自己的生命,让自己陷到平庸的泥沼里面。

晚年的丁玲曾经尖刻地批评沈从文这种琐碎、平庸的绅士梦:“那时我们三人的思想情况是不同的。沈从文因为一贯与‘新月社’、‘现代评论’派有些友谊,所以他始终羡慕绅士阶级,既反对统治者,又希望自己也能在上流社会有些地位,他已经不甘于一个清苦的作家生活,也不太满足于一个作家的地位,他很想当一个教授”。这究竟是诛心之论,还是有几分真实?

沈从文出身于湘西显赫的世家大族,家里曾经寄希望于他,能够像他的祖父那样,当一个有权有势、威震一方的将军。他14岁便被送去当兵。然而,比较起出操、放枪,羸弱的沈从文更喜欢读书。后来他认识了一位印刷工头,阅读了《新潮》、《改造》等大量新文化刊物。他痛恨那个“杀人者杀人、杀人者又被人杀”的残暴社会,更不愿成为残暴社会的主宰,他向往一个斯文、光明的世界,他说:“知识同权力相比,我愿意得到智慧,放下权力”。于是他告别家乡,来到北京。他与自己的大姐夫有一段对话:

“你来北京,作甚么的?”

“我来寻找理想,读点书”。

“嗐,读书?北京大小书呆子,不是读死书就是读死书,哪有你在乡下作老总以后出息!”

“可我怎么作下去?六年中眼见在脚边杀了上万无辜平民,除了被杀的和杀人的留下个愚蠢残忍印象,什么都学不到!做官的有不少聪明人,人越聪明也就越纵容愚蠢气质抬头,而自己俨然高高在上,以万物为刍狗。被杀的临死时的沉默,恰象是一种抗议:‘你杀了我肉体,我就腐烂你灵魂’,灵魂是个看不见的东西,可是它存在。”

为了拯救自己的灵魂,没有学历的沈从文幻想到北京考进一所好的大学,但不是看不懂考卷,就是交不起学费。虽然以自己出众的才气,他挤进了文学的殿堂,但内心总是更向往大学,向往都市中的上流绅士社会。

在京城的文人雅聚中,他衣衫褴褛,不修边幅,这位从边城来的“乡下人”为都市中的文人绅士所侧目,但无地自容的自卑感更激发起挤入上层社会的强烈欲望。如果说丁玲对绅士阶级是愤怒的话,那么,沈从文则是嫉恨。愤怒者要从外部打倒它,而嫉恨者则要进入它的内部。

然而,以“乡下人”的气质,沈从文不仅与左翼无缘,其实与绅士在精神上也是格格不入的,终身皆是如此。他在给丁玲的一封信中,如此说:“绅士玩弄文学,也似乎看得起文学,志士重视文学,不消说更看得起文学了。我既不是绅士又不做志士,我只是一个热爱文学的作家。”

沈从文对胡也频这样的志士是敬而远之,对高高在上的绅士又可望不可即,在志士与绅士、左翼与自由派无尽的笔战中,他只想守住文学中的自己,一颗独立而倔强的灵魂,虽然身体最好安顿在绅士的安逸之中。

03

现在回过头来说丁玲。文学青年进入都市,是否最后走上革命的道路,最早的起因与家庭出身不无关系。我发现,许多左翼文学青年都有共同的家庭背景:破落的士大夫或地主官僚家庭。若是贫家子弟,他所向往的只是安安分分地往上流动,在都市里找到一个稳定的职业,很少有叛逆的非分之想。若是大户人家出身,但又不破落,家庭会为他安排好锦绣前程,这些官二代、富二代一直要到1935年的一二九运动之后,受亡国危机的刺激,才会投身革命。唯有那些风光过、又开始走下坡路的富家子弟们,从小感受到世态炎凉,敏感而愤恨,最容易为左翼思潮吸引。

丁玲就是一个很好的例子。

她原本姓蒋,蒋家在湖南常德安福县是首屈一指的大户人家,一片一片的大房子,都属于蒋家。但丁玲的父亲是个纨绔子弟,分家之后,坐吃山空,给丁玲留下的印象总是躺在床榻上抽鸦片。

丁玲,1931年

“总是讲蒋家过去怎么样显赫,有钱有势,有派头,可是我眼睛看见的,身临其境的,都是破败不堪,都是世态炎凉。”

3岁的时候父亲死了,在家族中从此受尽冷落、看够白眼。回到母亲的家,这个世代官宦之家,也给幼小的丁玲灰暗的记忆。她一直记得,腊月时分,舅舅打丫头,把丫头捆在床前的踏板上暴揍,打人的脑袋像敲木鱼一样。

丁玲说:

“正是这两个家,在我心中燃起了一盆火,我走向革命,就是从这一盆火出发的。”

丁玲有一个新潮的母亲,向警予是她的同学,母亲从小给丁玲讲秋瑾和罗兰夫人的故事。丁玲在长沙求学期间受到陶斯咏、杨开慧这些新民学会的师生们影响,随后与后来成为瞿秋白夫人的王剑虹结伴到上海,先是在平民女校,后来在上海大学求学,在那里接触到瞿秋白、施存统、茅盾、李达等最早一批知识分子共产党员。但丁玲并没有加入共产党,她要自由,要飞翔,心里在想:

“共产党是好的。但有一件东西,我不想要,就是党组织的铁的纪律。我好比孙悟空,干嘛要找一个紧箍咒呀。”连欣赏她的瞿秋白也不赞成丁玲入党:“你嘛,飞得越高越好,飞得越远越好!”

丁玲与王剑虹在常德

当丁玲与胡也频、沈从文相识的时候,她只是一个激进的文学青年,怀着与沈从文同样的梦想:做一个出名的小说家。然而,丁玲与沈从文是完全不同类型的人。李辉如此比较说:“以性格而言,沈从文温和,丁玲泼辣;沈从文以一种虽然带着愤激、但总体是平和目光审视人生和社会;丁玲则以火一样的热情和嫉恶如仇的目光,对待一切使她不满的生活和社会”。

仇恨,又找不到出路,于是丁玲早期的作品只有两个主题:苦闷与虚无。她在平民女校的老师茅盾对丁玲的了解最为透彻,他说:“莎菲是心灵上负着时代苦闷的创作青年女性的叛逆的绝叫者,是五四以后解放的青年女子在情感的矛盾心理的代表者”。

丁玲自己也说,莎菲女士“眼睛里看到的尽是黑暗,她对旧社会实在不喜欢,连同生活在这个社会中的人,她也都不喜欢、不满意。她想寻找光明,但她看不到一个真正理想的东西,一个真正理想的人”。

五四之后的中国年轻人当中,普遍弥漫着深切的精神苦闷,他们痛恨现实,在社会中找不到自己的位置,也看不到出路与希望何在。于是虚无主义成为一种时代病。大凡虚无主义者最后总是要寻求皈依,寻找新宗教,成为有信仰之人。丁玲的虚无是暂时的精神状态,她在等待一次命运的突变,一次终极性的精神皈依。

丁玲与胡也频

胡也频与其他四位左联作家的被捕,成为她命运的转折点。产后二个月的丁玲发疯似的,在冰冷的冬夜里奔走,到处托人营救。脚上生满了冻疮。曾经是丁玲老师的李达夫妇虽然早就脱党,但立即赶来,将丁玲母子接到自己家中。

沈从文比任何人都着急,陪同刚做了母亲的丁玲去龙华探监,还找了徐志摩、胡适、蔡元培和邵力子,想把人捞回来。虽然自由派知识分子和国民党开明派对左翼作家的激进颇有异见,也频受左翼的攻击,但他们爱才,有同情心,也有基本的正义感。然而,蒋介石被党国内外这么多名人要员来说情而激怒,手令将左联五作家即刻枪杀。

沈从文午夜12点急匆匆赶来,将噩耗告诉丁玲。丁玲异常冷静,沈从文后来有一段非常细腻、充满感情的记述:

“作母亲的这方面,显出了人类美丽少见的风度,只是沉默地把熟睡的孩子,放到小小的藤制摇篮里去,小孩略微转侧了一下,她把手轻轻拍着那小孩子,轻轻的说:‘小东西,你爸爸真完了,他的事情还不完,好好的吃喝,赶快长大了,接手做爸爸还不做完的事情。”

李达凭自己丰富的人生阅历,再三劝告已经出名的丁玲专心写作,无论如何不能再参加政治活动。但丁玲不听,胡也频的死激怒了她,唤起了她内心的仇恨,她要为丈夫复仇,接过他未尽的事业。丁玲与沈从文不同,写作固然是她的生命,但当作家不是她的唯一,从幼年激发起的正义感始终燃烧着她的生命,而写作只是其中的一种方式而已。从此以后,投身革命将是更重要的道路。早年的共产党有道德的感召力,追求自由、平等和正义,对底层民众充满同情。

1931年,丁玲与母亲、儿子在常德

像丁玲这样来自破落士大夫家庭的文学青年,本来就是奔着个性自由来到城市,他们充溢着浪漫主义激情,对社会的黑暗又满怀愤恨,自由、浪漫、愤恨和同情,这四大激情都是通向革命的心理路径,丁玲统统具备了。只是之前她不喜欢组织,不想做一颗机器里的螺丝钉,她想自由自在,不愿加入组织。但胡也频的死,让她改变了。

丁玲加入了左联,担任了红色刊物《北斗》的主编。原先她最喜欢写的小说题材是革命加恋爱,如今她在光华大学演讲,面对慕名而来的粉丝们公开宣布:“革命与恋爱交错的故事,我觉得是一个缺点,现在不适宜了”。1932年,她在党旗下秘密宣誓加入了共产党,丁玲说:

“我过去不想入党,只要革命就可以了;后来认为做一个左翼作家也够了;现在我感到,只作党的同路人是不行的。我愿意作一颗螺丝钉,党需要做什么就做什么!”

丁玲在延安

此刻的沈从文与丁玲,虽然还是好朋友,但胡也频死后,让他们原来就有距离的思想;愈加遥远了。沈从文对朋友一往情深,护送丁玲母子还家乡,模仿胡也频笔迹给老人写信,为丁玲的《北斗》在北京组稿,但两个人开始分道扬镳,彼此的心灵渐行渐远。

丁玲对沈从文回到北京与上层士绅阶级纠缠不清颇为不屑,认为他“不啻与虎谋皮”。沈从文回信辩解说:“我既不是绅又不作志士,……绅士骂不绅士,不绅士嘲笑绅士,这算是数年来文学论战者一种永不厌嫌的副题,我觉得真不必需!”

志士与绅士之间,沈从文选择的是“乡下人”的桀骜,他向往绅士的体面、文明和从容,但他的心灵永远是独立的、超脱的。他尊重志士,但怀疑浪漫的激情背后的幼稚与巨大的破坏力。而投身左翼阵容之后的丁玲,开始对老朋友渐生不满,她觉得沈从文是用低级趣味看待人与生活,对革命者采取居高临下的怜悯与嘲笑态度。晚年的丁玲读了沈从文写的《记丁玲》,当她读到这一段:

一页新的历史,应当用青年人的血去写成,我明白我懂。可是,假如这血是非流不可的,必需如何去流方有意义?……自己根本那么脆弱,单凭靠一点点信心,作着勇敢的牺牲,牺牲过以后,对于整个理想能有多少帮助,是不是还有人作过一番考虑?

丁玲怒火中烧,拿起笔在此处批示:“我真讨厌你谈论革命。你懂得什么,只是庸俗的市侩。”

晚年丁玲

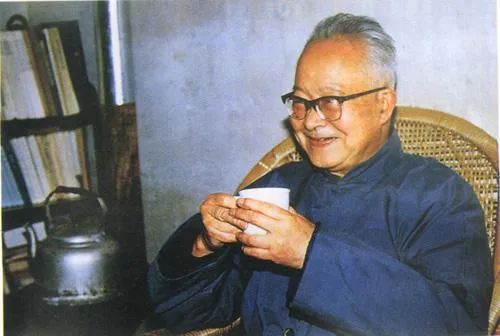

晚年沈从文

千古奇案,一切又重新来过,让今人选择,令人纠结。