《渴望阳光》是旅日华人班忠义用近20年时间拍摄的一部有关中国慰安妇制度受害者的纪录片。该片于2015年8月在日本上映,不过一直由于众所周知的原因,难以登上国内荧幕。

1992年,“日本战后赔偿国际听证会”(「日本の戦後補償に関する国際公聴会」)于东京召开。当时还是一名留学生的导演班忠义,在这次听证会上知晓了中国慰安妇制度受害者群体的存在。他被受害者万爱花的证言与控诉所触动,于是决定实地探访这些受害者们。

当时,进圭村等地没有日军正式的慰安所,日军把当地妇女抓到哪家的窑洞,这个窑洞就成了他们的“慰安所”。最早开始调查慰安妇制度受害者的是当地的一名小学教师。他叫张双兵。一次偶然的机会,张双兵得知了一位老妇人曾经的不幸遭遇,于是便开始着手调查慰安妇制度受害者,并联系了媒体进行报道。这位老妇人叫盖山西,她无儿无女,受害后身心换上多种疾病,却无钱医治,最终无法忍受病痛折磨,自己结束了自己的生命。

班忠义实地探访的第一位受害者就是万爱花。万爱花被称为“第一个站起来的中国慰安妇”,但她一直否认自己是慰安妇。她的想法不难理解,因为这一切都是日军强迫她所做的。

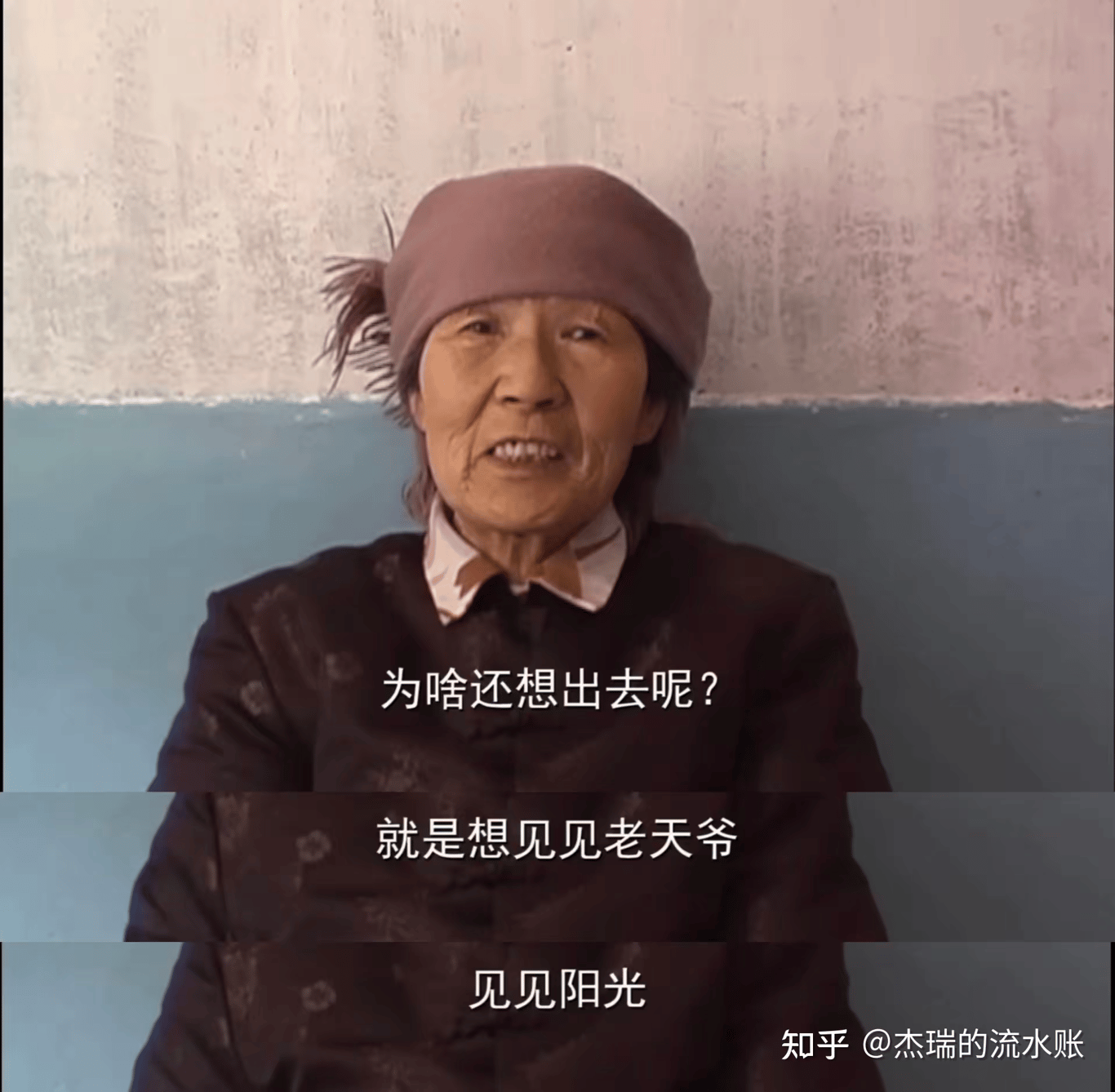

班忠义还探访了许多位其她受害者......

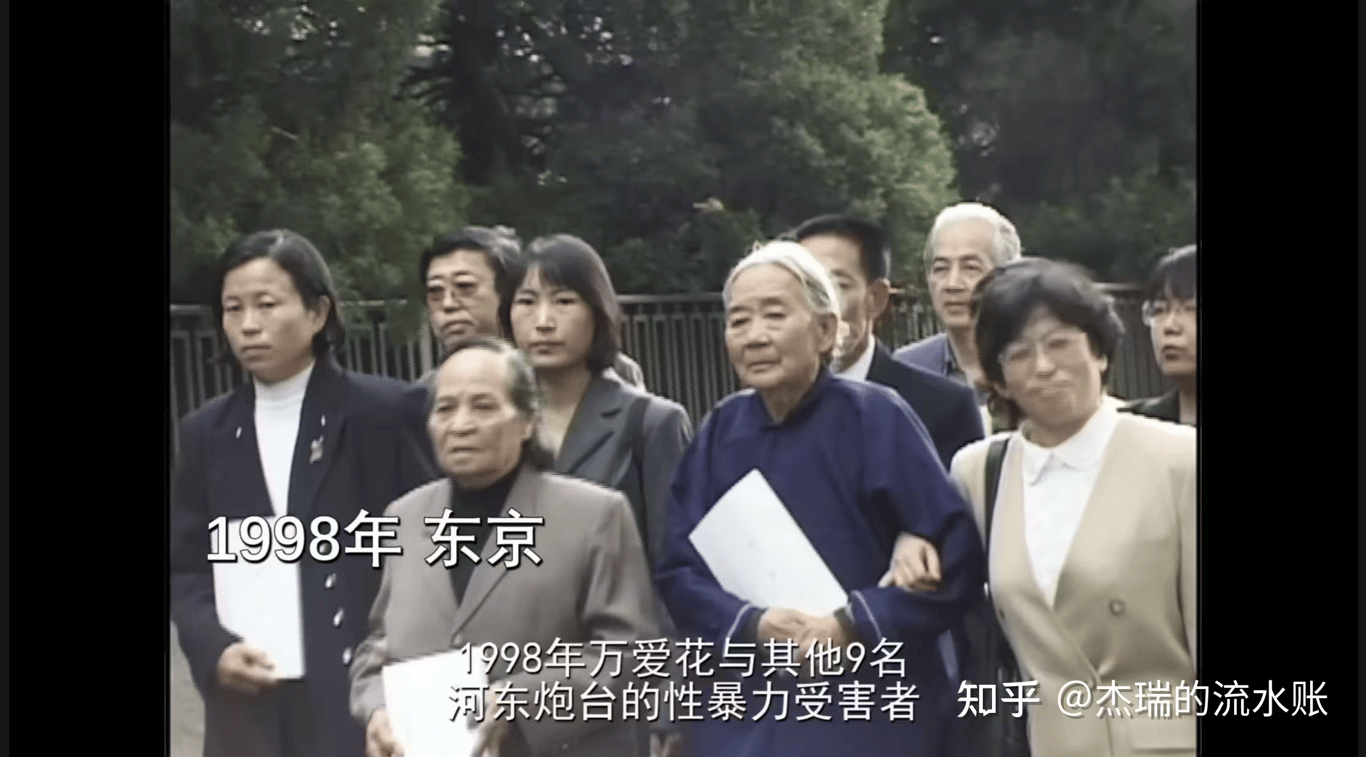

1998年,万爱花与其他9名河东炮台的性暴力受害者及其家属向日本东京地方法院提出上诉,要求日本政府向受害者道歉并给予赔偿。但结果是,十几年来,包括中国在内的各国慰安妇受害者们的诉讼都被日本法院所驳回。

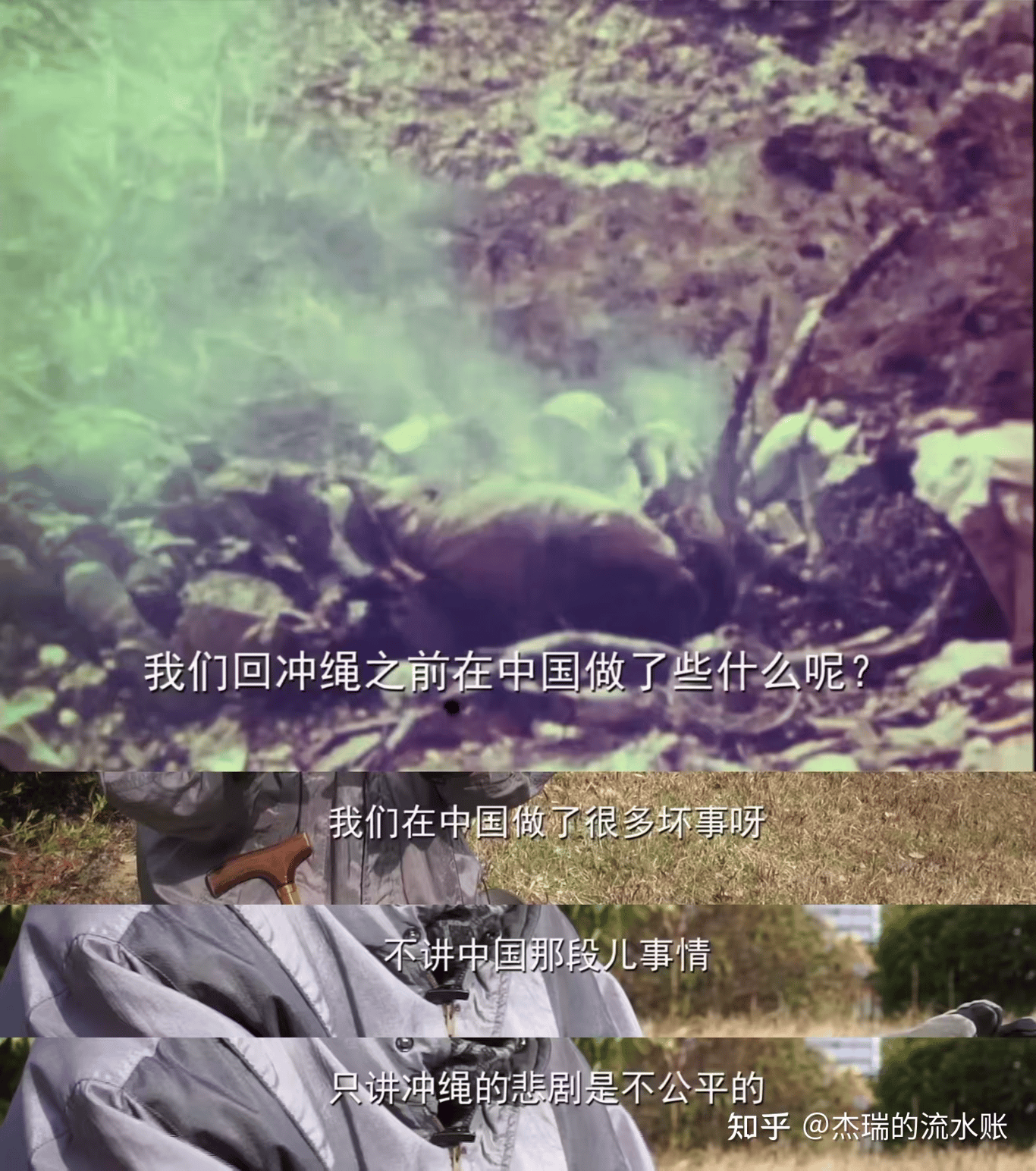

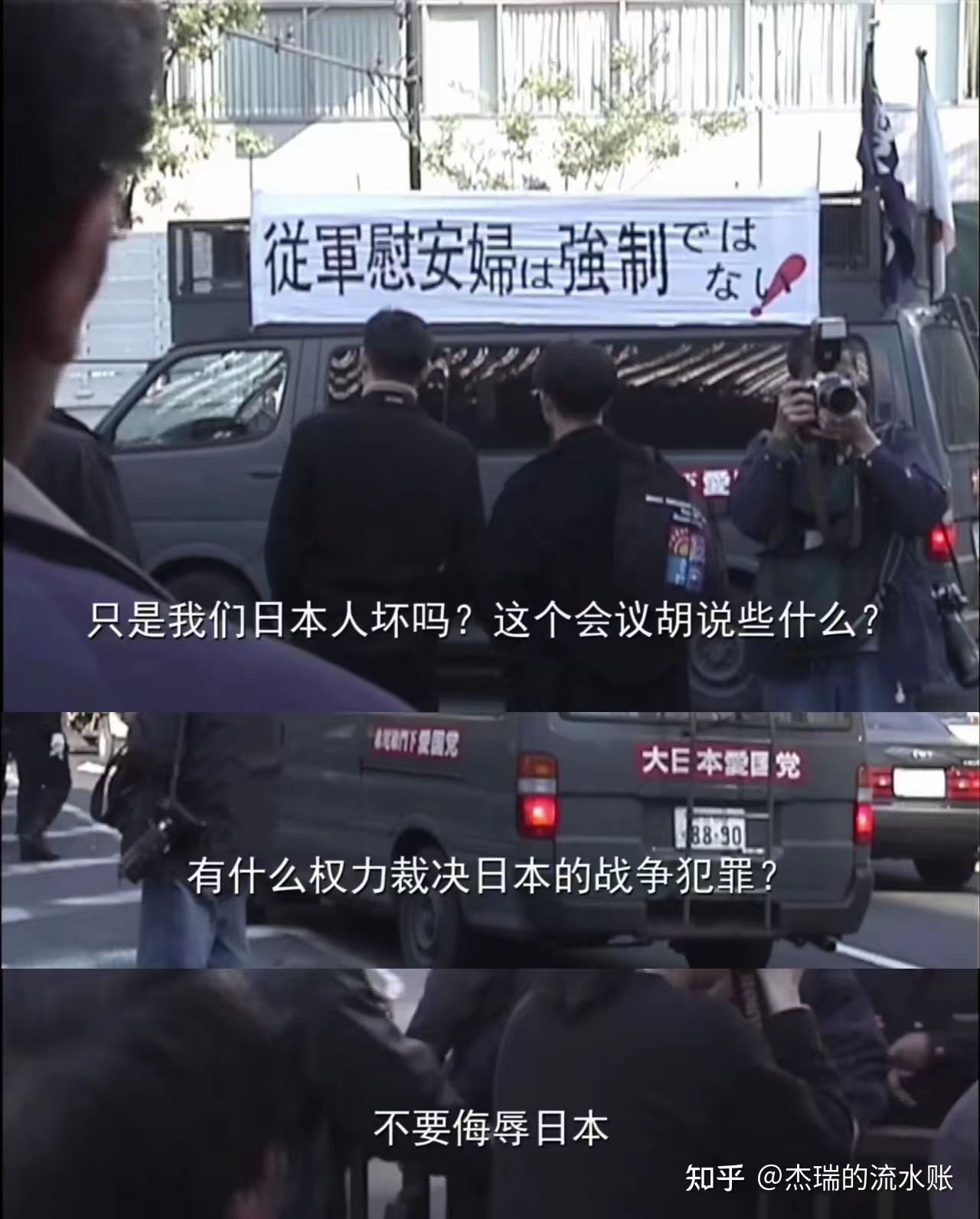

万爱花在败诉后表示不能理解与接受:“为什么就能败诉了?在中国把人杀了,牲口吃了,房子点了...”“咱们这个国家有问题”“如果国家和我们民间一起来对付他们,他们敢不接受吗?”纪录片不仅追踪了慰安妇制度受害者们的不幸遭遇与晚年境地,也表现了日本社会对于慰安妇制度以及侵略战争的不同态度。

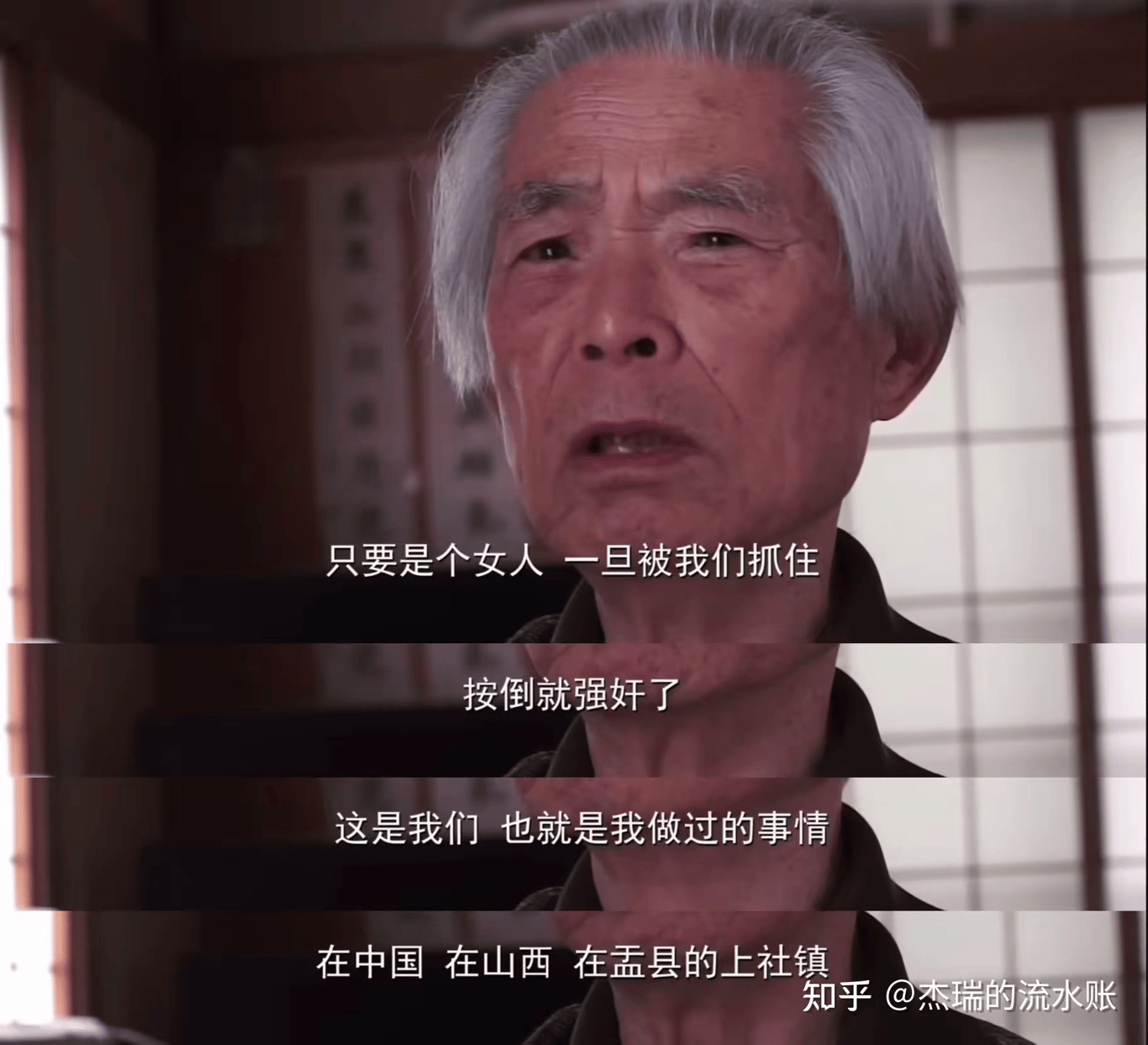

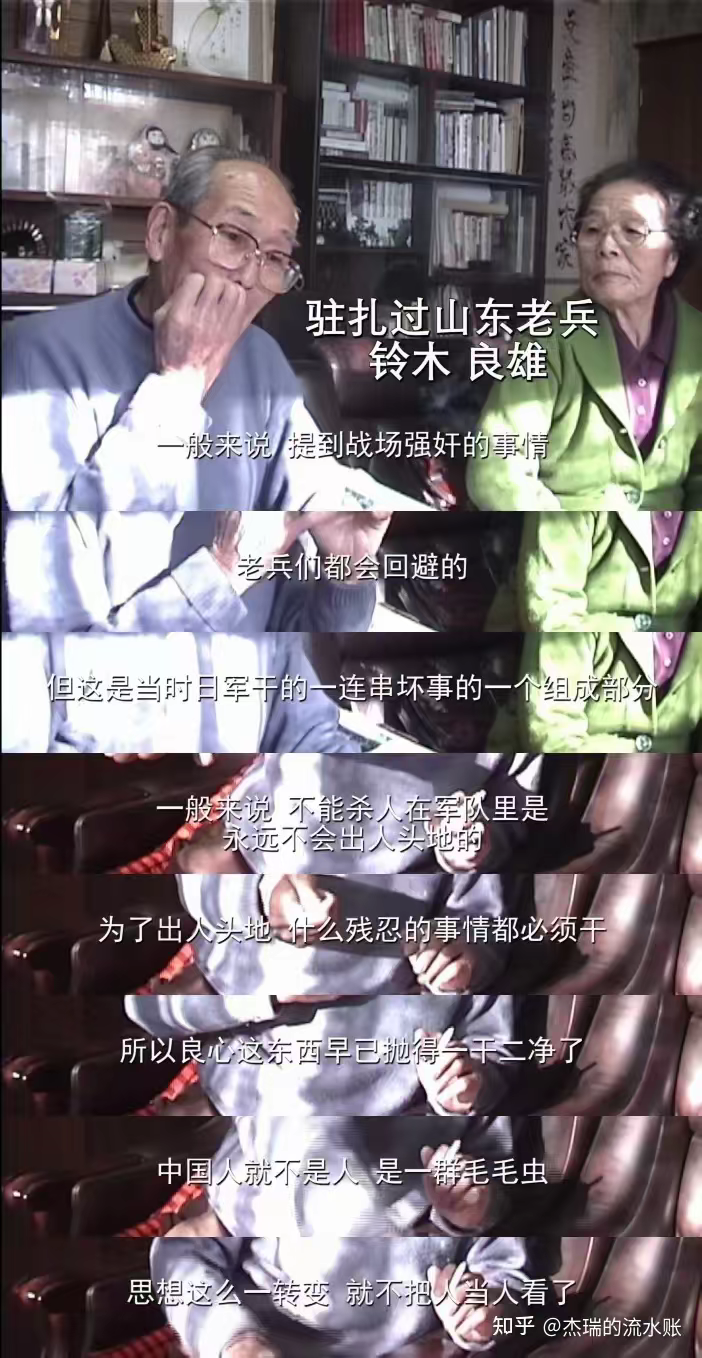

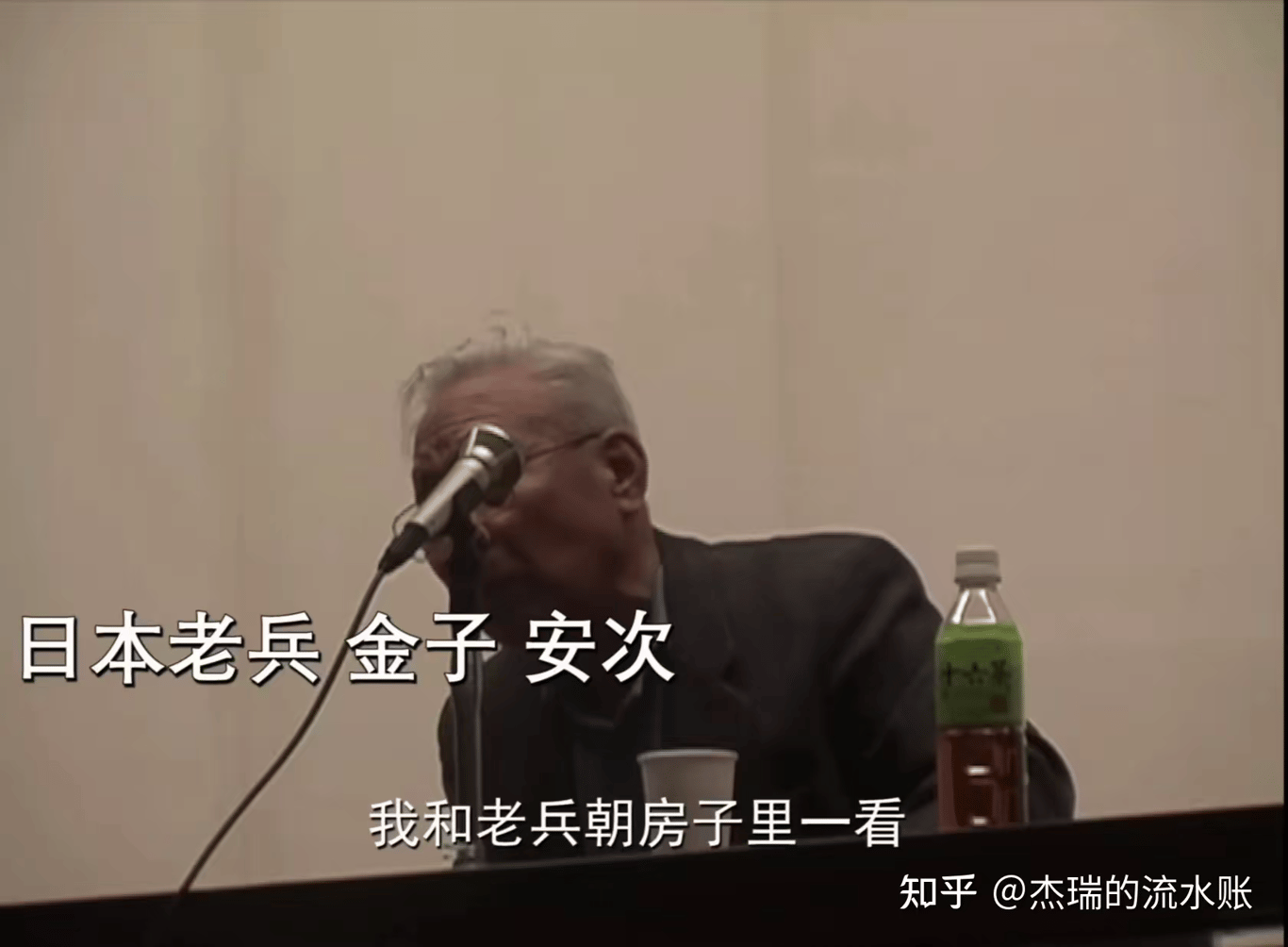

金子安次目睹并在一定程度上帮助长官杀死了一对中国母子。战后他决心向中国赎罪,据称他的女儿在北京留学五年,家中还收留了三名中国留学生。

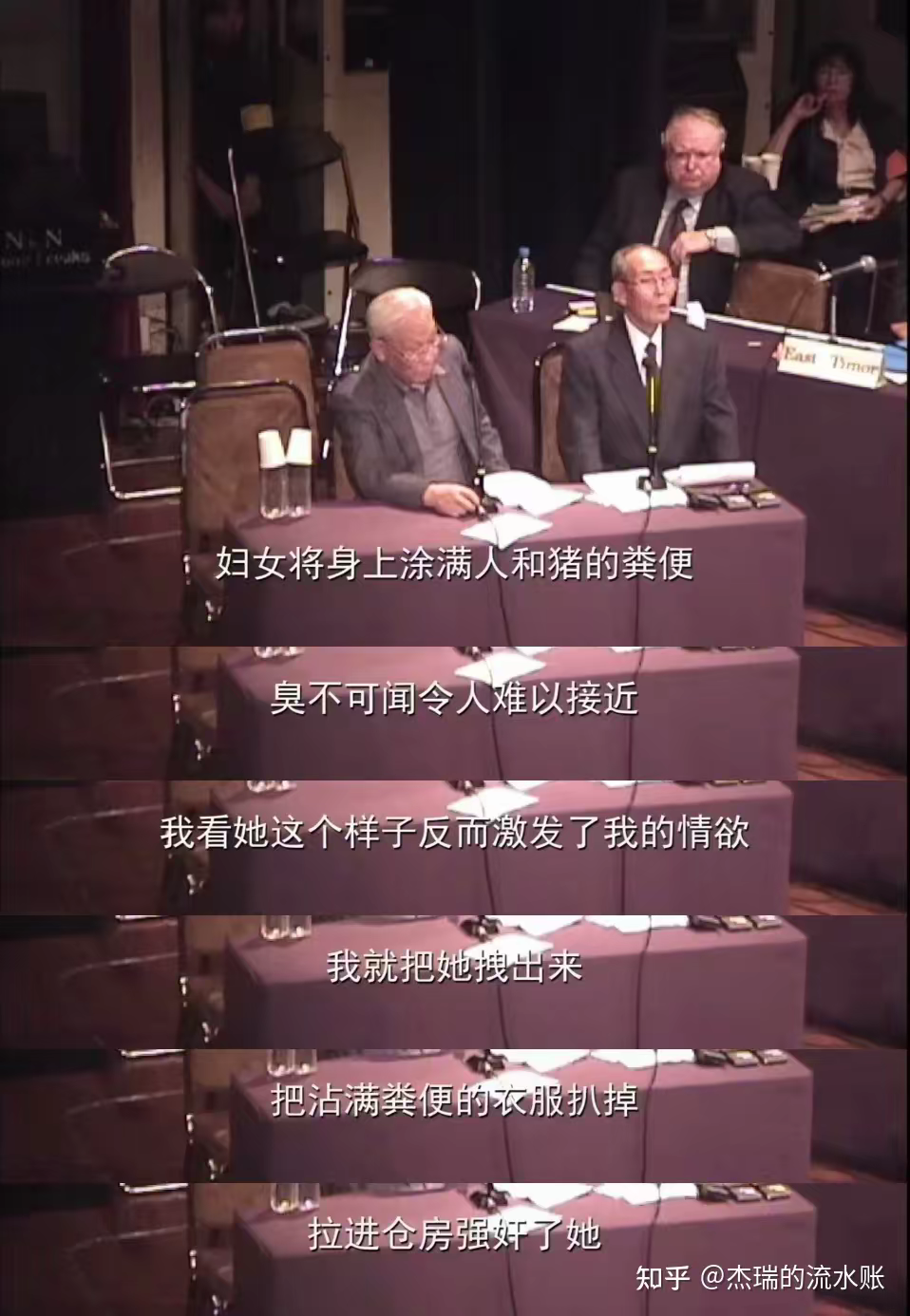

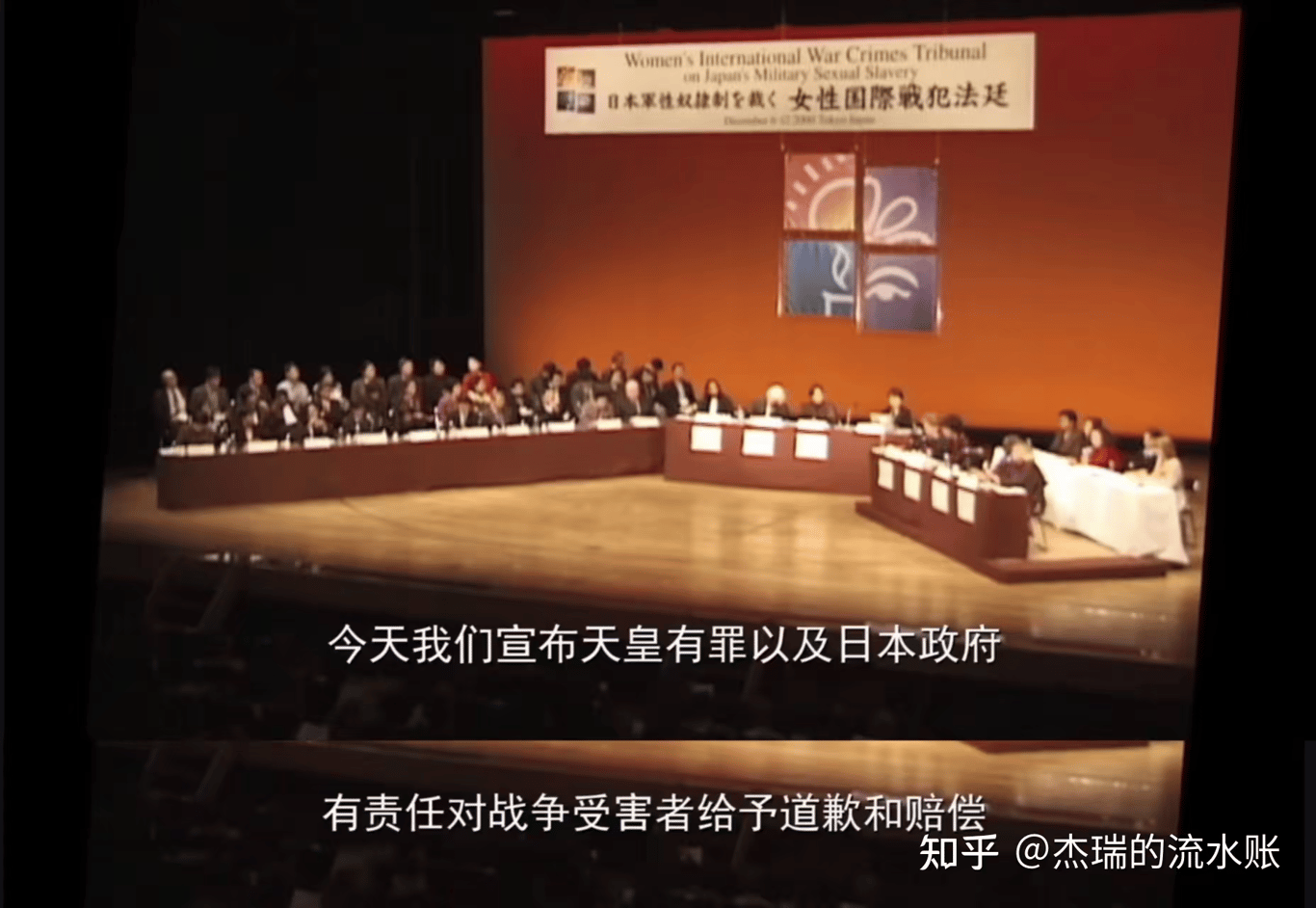

日本民间团体“‘战争中针对女性的暴力’研究活动中心”(Violence Against Women in War Research Action Center)组织了国际妇女模拟法庭(「女性国際戦犯法廷」)以审判战争罪犯。

万爱花说:“你们给中国人道歉了。我心里过意不去,我瘫在炕上起不来。可怜你们这些下一代了。”

片刻过后,万爱花接着说道:“对不起就完了?请日本政府来中国,叫他犯了罪的人来赔礼道歉,低头认罪,接受错误。给中国赔礼来,我要求的不对吗?”

影片已至尾声。2013年,班忠义导演等人拜访了弥留之际的万爱花。万爱花等慰安妇制度的受害者们直至生命的最后一刻也未能在日本获得胜诉。

万爱花的葬礼过后,导演采访了万爱花的儿子。他说,母亲“一生没过过好日子”“我认为我孤立无援”。

花了那么多功夫介绍了《渴望阳光》这部纪录片的主要内容后,有几个问题摆在我们的面前:

为什么在中日邦交正常化实现的过程中,中国政府放弃了对日本的战争赔偿要求?为什么到了上个世纪的80年代末90年代初,包括中国在内的受害国的民间索赔运动才喷涌而出?《渴望阳光》这部影片为什么无法、也不可能在国内上映?

1951年旧金山和会,由于各种因素,美国在对日媾和条约的谈判中没有邀请台湾和大陆中的任何一方。与哪个“中国”建交、并与之解决中日战争的遗留问题,将由恢复主权后的日本自行决定。

1952年,日本与台湾方面签订了“日华和约”。台湾当局为了获得日本的承认,维持自己“正统政府”的形象,经过谈判后放弃了要求日本进行战争赔偿的权利。

1972年9月,日本首相田中角荣访华。中日双方经谈判后发表了《中日联合声明》,标志着两国实现了关系的正常化。在《联合声明》的第五条中,中国政府宣布:“为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。”放弃赔偿的方针是由周、毛为首的中央领导层所决定的。

其次,赔偿问题会成为中日实现关系正常化谈判的较大阻碍。在中苏对立的大背景下,中国有需求与日本建立外交关系。

第三,由于台湾方面已经放弃了对日赔偿的索求,出于同样的理由,中国大陆方面也选择放弃赔偿。另外,放弃赔偿将缓解日本自民党内部“亲台派”对于“亲中派”的压力,这也是对于田中角荣等人的一种支持。中日两国之间虽然实现了邦交的正常化,但也遗留下许多问题。到了上个世纪的80年代末90年代初,中国民间的对日索赔运动开始不断涌现。

放弃对日赔偿的要求,体现了那一代领导人们对于现实的考量以及对未来的美好愿望。然而,当时的政治完全是一种“卡里斯玛型权威”的统治,普通民众的声音在中日两国政府迈向和解的进程中几乎没有任何的存在可言。

当那个时代渐行渐远,随着中国的改革开放,人们的生活水平有了很大程度上的提升,社会氛围也变得相对开放。因此,中国人民的需求也发生了变化,很多人已不仅仅满足于简单的温饱,从而开始关注与自身并非直接相关的问题,民间的各种力量开始不断发声;同时,许多曾经被压抑或没有途径表达的诉求也喷涌而出,这其中就包括了要求日本政府向民间受害者直接进行道歉与赔偿的呼声。

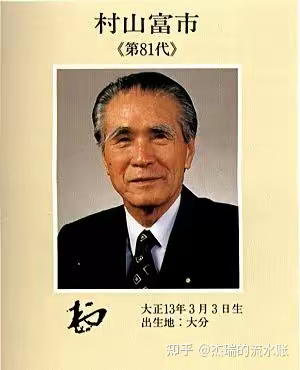

对于来自中国等国的民间索赔,94年组建的村山内阁制定了“和平友好交流计划”,支持中日韩等国的历史共同研究,推动民间交流;村山内阁还组织设立了“亚洲女性和平基金会”,通过向民间募集资金为慰安妇制度受害者发送道歉信与提供补偿(不过很多受害者并未接受)。1995年,日本内阁府和外务省联合发表了《慰安妇问题调查报告》;同年,村山富士首相发表了著名的“村山谈话”,表达了对侵略战争的反省与歉意。

关于中国民间个人是否有权利向日本政府进行索赔的问题,双方各执己见,但可以确定的是,几十年后,“两分法”原则受到了民间社会的广泛质疑,“卡里斯玛型权威”留下的问题直至今日仍有待解决。

在《渴望阳光》这部纪录片中,中国慰安妇制度的受害者们在此后的一生里大都贫病交加。与此同时,她们还要忍受农村封建思想的歧视。然而,在影片中,真正向她们伸出援手的也只有中日两国民间社会中的善良力量。或许这部纪录片揭露的一个事实就是,对于肉食者们来说,这些受害者个人只是一件称手的工具,是外交内政中的一张张“纸牌”;至于受害者们到底过着怎样的生活,他们其实并不关心。

如今,距离第二次世界大战结束已过去近80年,这些老人们大都已经离开人世。当再也没有人曾经经历亲身过那场战争之时,人们应该如何看待它?

我想,应当不忘历史,反思历史,做到真正的以史为鉴。然后,向前走,向前看。

(本文原标题为:《渴望阳光》的她们--慰安妇制度受害者与中日战争赔偿问题)