张学良警卫营长忆西安事变捉蒋过程(图)

2008年01月13日 中国新闻网 来源:文新传媒-文汇报

到临潼捉蒋介石的东北军卫队二营长孙铭九。

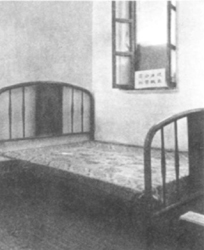

西安事变时,蒋介石由此北窗逃走

西安事变是中国抗日战争史上的“分水岭”,它促成了第二次国共合作,由此拉开了中国从长期内战到全民族抗击日本侵略的序幕。在团结出版社新近出版的《亲历西安事变》中,当年亲身经历过西安事变的原东北军、西北军有关人员吕正操、赵寿山、孙铭九等,以及杨虎城女儿、杨虎城卫士、蒋介石侍从秘书萧赞育等通过回忆和口述,披露了西安事变中一些鲜为人知的细节,揭秘了西安事变的内幕,从不同的侧面真实还原了西安事变的历史真相。

赵寿山将军亲历西安事变前后

赵寿山将军曾是杨虎城领导下的十七路军的一名高级将领,也是西安事变的积极参与者和推动者之一。

张学良、杨虎城两将军所率领的部队,在蒋介石的军事体系中属于所谓的杂牌,历年来受尽了蒋的压迫与歧视;在“剿共”战役中又不断遭到红军的严重打击,实力日益削弱。

1936年11月,蒋介石趁解决“两广事变”的余威,把他的嫡系部队约30个师,从两湖调到平汉线汉口—郑州段和陇海线郑州—灵宝段,准备入陕,达到一举消灭红军的目的。12月4日,蒋介石携张学良由洛阳到西安,向张、杨摊牌,提出两个办法,要他们作最后的抉择:一个是服从命令,把东北军和十七路军全部投入陕北前线,在其嫡系部队监视之下积极“进剿”红军;一个是如果不愿“剿共”,就将东北军调闽,十七路军调皖,把陕甘让给其嫡系部队。蒋介石所提出的这两个办法,都是张、杨所不能接受的,他们既不愿再替蒋介石打内战,也不愿让自己的部队离开西北这个根据地,为蒋介石所消灭。出路只有一条,就是迫使蒋介石停止内战,联共抗日。张学良将军为了最后争取蒋介石能同意联共抗日的要求,12月7日还向蒋介石进行了一次“哭谏”。不料蒋介石听了勃然大怒,骂张年轻无知,受了共产党的迷惑。张、杨忍无可忍,才下了“硬干”的决心。

当时西安各阶层的广大人民,都积极拥护中国共产党提出的团结抗日的主张,中国共产党通过西北各界救国联合会在知识青年中进行的抗日爱国教育,有力地激发了学生们的爱国觉悟和革命热情。12月9日,西安一万多学生为纪念“一二·九”一周年,举行示威游行,要求停止内战、一致抗日。蒋介石的特务警察竟开枪打伤了游行的小学生,激起广大群众的义愤。群众当即决定前往临潼华清池向蒋介石请愿。

蒋闻讯后令张学良严行镇压,“格杀勿论”。张急忙赶往十里铺劝说学生回去,学生们群情激愤地向张请愿,张深为学生们的爱国热情所感动,更加坚定了逼蒋抗日的决心,他当场对游行的群众说:“我与你们是站在一条战线上的,你们的要求也就是我的要求,再往前走就要被机关枪扫射,我不忍看到你们遭受伤亡。你们现在回去吧,一星期以内我一定用事实答复你们。”言至此,声泪俱下。结果,不到3天,张、杨就发动了震惊中外的“双十二”西安事变。

我在十七路军的时间比较久,知道杨虎城将军是一个有爱国心的人,他与共产党发生联系是很早的。他和蒋介石之间一向有矛盾,更不满蒋介石“攘外必先安内”的政策。

1936年10月,我外出考察学习一年后回到陕西,先后和杨谈过好几次,我着重向杨陈述了当前形势,说明日本帝国主义企图进一步灭亡全中国的各种事实,同时也谈到我在平、津和济南与宋哲元、韩复榘见过面,以及在南京、上海等地彻底看清了蒋介石政府祸国殃民,腐败透顶,人们怨声载道的情况。杨注意地听我说,还不时点头。我知道杨与中共早有联系,就直言不讳地谈到我们可否派得力的人员,与红军进一步加强联系,以便将来共同抗日。杨表示同意,但又提出我们要慎重考虑。

在最后一次和杨谈话中,我看情况甚紧,便提出:“是否可以考虑,蒋如果来西安,必要时我们把他扣起来,逼他联共抗日。”杨听了显得有些惊异,望着我说:“天大的事,我们敢干?”我说:“只要你把当年打李贞的精神拿出来(李贞是蒲城县的大恶霸,杨在青年时把李击毙),就敢干!”杨看起来不反对我的意见,但他却以深沉而又带责备的态度对我说:“你这些话只能对我说,绝对不能对其他任何人讲。”

1936年12月8日,张、杨已商定准备扣蒋,并作了适当的分工,大体是:临潼归东北军负责,西安归十七路军负责。11日晚9时许,杨派车接我到他的住所,杨对我说:“今晚要行动。”命我任西安方面军事总指挥。

12月12日早晨,约5时许,听到临潼已有枪声,各部队就同时开始行动。约到7点半钟,已将大部分蒋军解除武装。到8时,西安的军事行动全部结束。张听我报告以前,曾接到刘多荃的电话报告说:“委员长跑掉了,尚未找到。”张即要临潼电话查问,接电话的是白凤翔。张问找到蒋没有,白说还没有,张即命令白:“如果9点找不到委员长,就把你们的头送来!”张打罢电话与杨出室外散步,他们走到假山上站住谈话,情绪紧张,心情都有些不安。张说:“虎城兄,如果委员长到西安后,采纳了我们的意见,我便送他回南京。”杨低头沉思说:“委员长生死未知,是否能找到?”当他们回到室内时,即有电话来,报告蒋介石已经抓到。张、杨听了忧虑顿失。9时许,蒋被押送至西安,即住在绥署大楼。南京政府在西安的军政大员在蒋到西安前已全部被扣押起来。

张、杨在蒋被扣以后,立即向国内发出了抗日救国8项主张的通电,并打电报给陕北中共中央,请他们马上派代表前来共商抗日救国大计。12月17日,党中央派出的以周恩来为代表的代表团到西安,与张、杨协商并一起和蒋介石的代表(宋子文、宋美龄和端纳)进行了谈判。经过谈判,蒋被迫接受了联共抗日的要求。12月25日张、杨释放了蒋介石,张并亲自把蒋送到南京,西安事变遂告和平解决。

蒋介石回南京后背信弃义,扣留了张学良,并积极调派军队向陕西推进。东北军和十七路军内部,一部分人主和,一部分人主战,相持不下。这时、特务和别有用心的人在两军内部进行挑拨,破坏团结。1937年2月2日,以孙铭九为首的少壮派枪杀了元老派军长王以哲后,东北军内部发生分裂。十七路军方面,冯钦哉部和沈玺亭、唐得楹两团叛变投蒋。1937年5月5日,蒋介石批准杨虎城将军辞去本兼各职,杨被迫出国。十七路军其余部队被改编为38军,此后,蒋介石进一步采取“金钱收买”、“扩编利诱”以及“分割使用、战场消灭”等手段对付十七路军。

杨虎城卫兵眼中的西安事变

现年91岁高龄的王志屏老人,西安事变时任杨虎城的卫士,他的回忆首次披露了西安事变中一些鲜为人知的细节。

王志屏,祖籍陕西省兰田县人,与杨虎城同属三秦老乡。1935年7月,他参加了杨虎城领导的十七路军教导营,当了几天普通士兵后,就被调任教导营勤务班任班长。1936年初,又被选调到杨虎城的卫士队,负责杨虎城公馆周边的保卫警戒工作。

王志屏回忆说,在“双十二事变”(即西安事变)前一天晚上,我在西安皇城新城大楼内负责守卫,当时突然停电了,我刚想问是怎么回事时,杨虎城的随从副官王华亭赶紧上前制止,不让管这事儿。然后卫士队进行了分工,我被分在新城大楼的楼后进行守卫。

12日早晨,我和卫兵朱子明、上官克勤3人接到指示,有重要客人将来新城大楼,我们被命令守卫在新城大楼门口,其中朱子明和上官克勤站在正门口,我站立在偏门口。原以为客人要从正门进,谁知来客却走了偏门,当时一见到那个重要客人,我的心里就咯噔了一下,为啥呢?因为客人正是蒋介石,当时他穿着长袍,脚上没穿袜子,光着头,也没戴帽子。他的身边还有几名卫兵紧紧跟随,看到他走来,我下意识地敬了一个军礼,只听他嘀咕了一句,那句话因为说得小声,自己没听清楚,可能是“不要紧”,也可能是“不要敬礼”。后来才知道,他是被张学良和杨虎城扣押起来的。

事变当天上午,张学良走进了新城大楼,当时我就在门口站岗。我戴的有枪套,可没有把枪放在枪套里,而是插在腰间皮带的前面。走到我面前时,张学良还拍拍我的肩膀,告诫我说:“把枪装进枪套里,不要别在胸前,你们给委员长送东西时,委员长把你们的枪拔去自杀了怎么办?”我赶紧按张学良的命令,把枪装进枪套中。紧接着房间里就传来张学良和蒋介石的争执声。

先是张学良叫了声委员长,接着是蒋介石说,既然这样子了,你不要叫我委员长,把我枪毙好了。张学良的声音说(好像赶紧递上了一张纸),这是八项政治主张,只要委员长在上面签了字,就还是我的委员长。蒋拍起了桌子说,让我签字,除非把我枪毙了!接着张学良说到了东北失陷,热河弃守,就是蒋指示的结果。蒋介石还击说:我让你弃守你就弃守了?张学良闻言很恼怒地说,军人以服从命令为天职,当时弃守就是服从你的命令造成的。接着就是两人争吵,声音越吵越高。

在新城大楼被扣押两天后,蒋介石就被转移到了高桂滋的公馆,当时张学良也住在高公馆内,负责看押蒋介石的人轮换班。我那一班人中,除了我之外,还有两个人,一个是朱子明,另一个就是上官克勤。

一次,蒋介石叫卫兵朱子明说,想以私人关系借两毛钱,买点糖吃。朱子明就让我去拿,我找到王华亭副官说明情况,从大厨房里拿来了一包糖,这包糖足有20多斤。送到蒋介石面前时,他却坚决不用,说借两毛钱是私人感情,决不想沾张学良和杨虎城军营里面的公用物品。我们退出来将情况反映给王华亭。王华亭说,你们也真笨,找点纸,包一点糖,就说是用两毛钱买的不就行啦。我们依言照办,蒋介石果然没再推辞,将糖放入水杯中喝下。

“双十二事变”之前,十七路军里就有许多共产党员,杨虎城虽为国民党军队的将领,却一直与共产党员交往密切。在我见到的人中,就有宋绮云、孙蔚如等共产党的干部。

我在看押蒋介石期间,还见到了周恩来。当时我奉命警戒,来了一辆小卧车,从车上下来两个人,一个头戴礼帽,身穿长袍,另一个全副武装,腰挎短枪,手拿公文包,像是随从副官,他递给我一张名片,接过名片一看,我才知道是周恩来。我立即将名片交给升娃(杨虎城的勤务兵杨鸿升),随即杨虎城亲自出来迎接了周恩来。

蒋介石侍从秘书萧赞育回忆西安事变

萧赞育时为蒋介石侍从秘书,他从一个侧面回忆了自己亲历的西安事变。

1934年春,蒋介石秘书邓雪冰(文仪)来信,要我在南昌行营政训处副处长及侍从室侍从秘书二者中作一抉择,以便报请蒋介石任命。我考虑后决定就任侍从秘书,大概3、4月间到南昌报到。

不久,侍从室改组为第一、第二两个,晏道刚任第一处主任,陈布雷任第二处主任,第一处管总务、参谋、警卫,第二处管文书、速记与研究,我专任侍从秘书,编制属第二处,而直接承办蒋介石指示交办事项及随时提出报告,实际上是独立性质。我手下有一书记、一工友,平时承办业务,举凡军校同学个人或单位负责人、力行社及所属有关同志向蒋介石报告请示事项,凡由我转呈者即由我请示后答复。此外,蒋介石若有远行,我们都随侍左右,每到一地,辄有军校同学或地方党政官员呈递报告,或要求请见,即由我向蒋介石呈报转达,有些地方,蒋介石尚未到达以前,派我们先行前往联络。

1936年10月31日,蒋介石在洛阳度过50岁生日,发表“报国与思亲”文。11月13日,蒋介石登嵩山,我们偕行。大家曾在古树汉柏前摄影留念。游嵩山后,我们便于12月4日抵达西安,下榻华清池。

事变发生的前两天,我在西安市看到许多游行请愿的学生,在马路上呼口号,街头墙上到处张贴标语,要求停止内战,反对内战,一致抗日,大感惊讶,往见陕西省主席邵力子,问此时此地,何以有此类标语游行?邵不认为太严重,但承认有隐忧;在我看来,这一种现象,应是严重的了。

因此在西安事变的前一天,我即约集中央派在西安工作的一些人员交换意见,商量办法,大家也感觉到情况之可虑,并知道张学良、杨虎城的左右和部队中,均有左派分子在活动,并举出较为活跃的问题人物若干人,如张部卫队营长孙鸣九、秘书某某等,以及杨部的秘书长,认为均有特别加以注意处理的必要。于是我根据大家提供资料,及目见情形写成一书面报告,准备第二天早上转呈蒋介石,没想到几个小时后事变就发生了。

12日凌晨5点左右,忽然枪声四起,勤务兵梁介然和书记林培深都跑进来,报告情况,我立刻穿好衣服,步出房外,打开靠外墙的小门一探究竟,不意门一开,马上一颗枪弹射了过来,接着是一名伤兵爬进了门口,只是叫痛,不能多言语。“到底怎么回事?”大家都不明白。

由于不能出去,我乃走上阁楼,往外张望,此时天已微明,只见密密麻麻的都是张部东北军,但是后面骊山上,很清楚的看到穿黄军服与灰军服的少数人,还在彼此射击,被击中者一个个滚下山来。

慢慢地,天已大亮,枪声渐止,我再度开门,走向墙外广场,想多了解一些情况,张部士兵问明我的身份时,说:“委员长不抗日,我们是要抗日的。”我被送到卫兵门房,那时门房里已聚集了侍从人员二三十人,有不少是从床上拉下来的,只披上大衣便出来了。

门房中,张学良的军官一再进来询问:“委员长究竟往哪里去了?什么时候离开的?”谁也说不出来。我这时还在为蒋介石庆幸:“蒋介石可能早已闻警,避过此劫了。”

约八九点钟,忽闻后山鼓噪声大起,并有人高叫:“委员长找到了!委员长找到了!”随即发出集合号音,没几分钟,蒋介石下山了,并在门房的大门口停下来,只听到蒋介石高声道:“我要在这里休息!”又听有人说:“副司令在西安等候,请上车到城里去。”

蒋介石走后,我们侍从人员也坐上大卡车,被送往西安杨虎城绥靖公署的卫士队,草席地铺,每人一条军毯,裹着毯子靠壁而坐,到下午二、三时,士兵送来一桶饭,一桶菜,有碗筷,无桌椅,饭菜既恶劣,心情更坏,不食亦不饥。这时交际科长周文章带来了八大主张之印刷文件。

天黑后,我和毛庆祥、汪日章、葛武棨四位秘书被送至西京招待所,每两人住一间房,房内只有一单人床,汪日章让我睡床上。第二天早上10时,张学良前来,到每一个房间,对我们的受惊表示慰问,这时我要求和他谈话,张同意,自己将房门关上,我们两人便站着谈。张学良首先表示此次行动主要是为了抗日,此次兵谏,系由于蒋介石不接受意见,出于不得已,并告诉我,蒋介石脾气还是很大,不肯吃东西。我便要求在我们四位秘书中,有一人去见蒋介石,听候招呼;他说,不需要,委员长在那边有人照料得很好。我乃问张,今后如何打算。张说,委员长今天是中国的领袖,今后还是需要他做我们的领袖,但领袖应虚心多听大家的意见,委员长如能改变态度,采纳意见,我将亲自送他回南京。张又说,委员长对他并不信任,反听特务人员肆意诬蔑挑拨,说张学良如何联俄联共,对中央如何不忠,弄得上下离心,无以自明。张并说,实则特务人员有什么用?我这次干出的事,特务人员哪里去了?我马上表示,这是误会,我说,委员长实在是很相信副司令的,即我们这些人,也没有谁是不相信副司令的。此次事变发生,我们在没有读到兵谏通电以前,怎么也想不到会是副司令自己主持发动起来的,足见中央派在剿总的工作人员,并不是以副司令为目标的。张冷笑曰:得了罢!得了罢!张接着又说,我们此次所干的事,一切均由委员会讨论,但我自当负其责任,事情做得对不对,当静候国人公评,暂时不另行组织政府,如国人都说我做的不对,我当向国人引咎认错。谈话中也明白表示说:当今之世,尚有谁敢向委员长直言相争者,我这次总算向他开了一个大玩笑。临行张又说:昨天第一次见他,他只肯讲两句话:“你要当我是领袖,应赶快送我去洛阳或南京,不能讲条件,否则把我当做俘虏枪毙好了,不必多言。”张说,事情哪有这么简单,现在是我们自由说话的时候了。过去他不许我多说,便不敢多说,现在他不要我说,我还是要找他说,今天早晨又向他说了两个钟头。

张去后,我会见了陈辞修,告以与张谈话经过,陈表示事已至此,恐将一不做二不休,势必蛮干到底;并说,此时中央应有严正表示,何敬公更责无旁贷,应急起主持,统一指挥,以实力谋应付。陈又说,今后如能恢复秩序,诚应切实检讨,特务人员、政工人员,每予人以口实,激起无谓反感者,自应加以注意改进……

孙铭九回忆捉蒋过程

孙铭九是张学良的警卫营长,张学良曾对他说,在他成为军人的那一天,父亲便对他说:“你要做军人吗?你要把脑袋割下来挂在裤腰带上!”在下达扣蒋命令之际,张学良真有“把脑袋割下来挂在裤腰带上”的感觉。

孙铭九回忆说,12月11日夜10时左右,当他奉命来到金家巷张公馆,张学良对他说:“现在要你去请蒋委员长进城,绝对不能把他打死!”张学良已意识到“兵谏”之举倘若失败,后果将会如何。他对孙铭九说:“明天这个时候,说不定我和你不能再见面了。你死,我死,说不定了。”孙铭九也意识到此行也许有去无回。他在出发前回家向妻子刘静坤告别,还匆匆写了一张遗嘱式的纸条,放在军装上衣右边的口袋里。

午夜,东北军、西北军展开了联合行动:张学良的东北军负责前往临潼扣蒋,杨虎城的西北军则负责扣押蒋介石在西安城内的军政大员。一切布置停当后,张学良把这一重要消息告诉了秘书刘鼎,孙铭九则和白凤翔、刘桂五朝临潼进发了。他们所率的东北军士兵,当时并不知道行动的真相,长官们只对士兵们诈称:副司令张学良被扣押在华清池,赶快前去营救,要活捉蒋介石。因为蒋介石扣了张学良,只有扣了蒋介石才能救张学良!

事先摸清的蒋介石卫队兵力是:院内,约80人;院外,禹王庙附近,有宪兵70人左右。王玉瓒率领的一营,负责解决禹王庙的宪兵。孙铭九手下的连长王协一,率50人乘一辆卡车,首先出现在华清池大门前。门卫拦车、开枪了,王协一指挥兵士下车还击,双方激烈枪战。这时,孙铭九的卡车到达,车上也有50多人。在混战中,孙铭九率部冲过大门。

孙铭九绕过二道门前密集的弹雨,和连长王协一匍匐摸进了五间厅。当他们闯入蒋介石的卧室,吃了一惊:人去房空!环顾四周,桌子上放着蒋介石的军帽、皮包以及假牙,衣架上挂着大衣,孙铭九用手一摸被窝,还是温暖的,这表明蒋介石刚刚出走。床旁的一扇窗开着,说明蒋介石可能由此越窗而逃。刘多荃师长在华清池门口接通了张学良的电话,向他报告蒋介石逃跑的消息。张学良也捏了把汗。就在这时,孙铭九前来报告,说是一名士兵在后山墙下发现一只鞋子,表明蒋介石可能翻过墙头上山去了。“搜山!”刘多荃下了命令。

东北军沿着骊山西北麓,开始搜山。此时,东北军的士兵们才从长官那里得知,搜山是为了搜蒋介石,并严格规定,绝对不许伤害蒋介石——士兵们终于明白此次行动的真正目的。谁活捉蒋介石,赏钱一万元。士兵们纷纷踊跃搜山。在半山腰,二营八连的班长陈思孝抓住一个蒋介石侍卫。孙铭九闻讯,疾步赶了上去。那侍卫在寒风中哆嗦着,但不肯讲出蒋介石在哪里。事后才知,此人是蒋介石的贴身侍卫、侄儿蒋孝镇。

孙铭九用手枪对着蒋孝镇的脑袋,逼问蒋委员长在哪里。蒋孝镇虽仍不肯讲,但无意朝山上斜乜了一眼。孙铭九敏锐地察觉,就指挥士兵朝他眼睛所瞟的方向追索。没多久,陈思孝在前面大喊:“报告营长,委员长在这里呢!在这里呢!”孙铭九飞步奔去,见到蒋介石从一山洞里出来,正扶着洞口的岩石站着。此时,天色微明。

蒋介石光着脚,光着头,上身穿一件古铜色绸袍,下身穿一件白色睡裤,颤巍巍立在朔风之中。事后,才知是蒋孝镇背着他上山,避于山洞之中。

蒋介石此时尚在云里雾中。他不知突袭华清池行辕的是什么部队——他最担心的是红军发动袭击。于是他问道:“你们是哪里来的?”孙铭九立即答道:“是东北军!”蒋介石一听,松了一口气,马上就说:“哦,你是孙营长,孙铭九。”孙铭九很惊讶,蒋介石怎么会知道他的名字?蒋介石解释说:“有人向我报告过。”紧接着,蒋介石夸奖他道:“你是好青年!”蒋介石的言外之意是说,虽然有人“报告”,但讲的是好话。孙铭九继续说道:“是张副司令命令我们来保护委员长的,请委员长进城,领导我们抗日,打回东北去!”

“你是同志,就开枪把我打死算了。”孙回答说:“我们不开枪。我们只要求你领导我们抗日。”蒋介石仍坐在大石上,结结巴巴地说:“把张少帅叫来,我就下山。”“张少帅不在这里,城里的部队已起义,我们是来保护你的。”蒋介石闻此似乎感到放心多了。孙铭九请蒋介石下山,蒋介石说:“我腰痛不能走!”要求派一匹马送他下山。“这里没有马,”孙铭九说,“不过我可以背你下山。”他在蒋介石前面蹲下。蒋介石犹豫了一会就同意了,吃力地趴在这个年轻军官的背上。他们就这样在军队卫护下下了山,等仆人送来他的鞋子,孙铭九把蒋送上一辆敞篷轿车,车牌号为“1577”。

在车上,孙铭九坐在蒋介石左边,唐君尧坐在蒋介石右边,前座坐着司机和副官长谭海。在许多辆载着东北军士兵的大卡车护送下,小轿车朝西安城进发。国民党洛阳空军分校校长王勋得知蒋介石在临潼被扣,急派飞行组长蔡锡昌驾驶小型教练机“北平”号,直飞临潼,冒险降落在临潼城外公路上,企图“救驾”,飞机刚一着陆,便被十七路军装甲团扣留。车队驶入西安城,直奔绥靖公署新城大楼,蒋介石便被扣押在大楼内东厢房。与此同时,随蒋介石来西安的南京军政大员蒋作宾(内政部长)、陈诚(军政部次长)、卫立煌(豫鄂皖边区绥靖主任)等,也被扣押在西安招待所。

杨虎城女儿回忆西安事变

西安事变发生时,杨虎城的女儿杨拯美只有四岁。对事变的记忆、对父亲的认识,大多来自长辈的讲述,在杨拯美的眼里,父亲是一位爱国的大英雄——

西安事变前,我们一家人都住在新城的官邸,父亲平时在那里办公、会见客人,我们姊妹几个都住在后面的平房里。

事变发生前后,父亲整天忙碌,我们兄妹几个都搬出了新城官邸,跟外婆一起住,跟众多普通的人家一样,外婆家大门口并没有卫兵保护,再说,父亲当时整天忙大事,也没有工夫管我们。

事变和平解决后,张学良前往南京送蒋介石,谁知竟被蒋介石扣押了起来,东北军群龙无首,内部发生分歧,原来扣押的国民党高级军官也被逐一放走。紧跟着1937年蒋介石就强迫父亲交出兵权,辞去职务,给父亲一个出国考察的名义,逼父亲出国。当时,有人劝说父亲去耀县,因为那里距离红军近,可是父亲说:“发动西安事变就是为了挽救民族危亡,现在事变成功了,就算是牺牲了我本人和十七路军都没有什么大碍了。”谁知这一去就再也没有回来。

母亲当时放心不下父亲,要陪同父亲一起出国,就把我们托付给了外婆。由于外婆想念我母亲,所以幼年的我们经常听到外婆夜里睡不着时念叨着父母亲,现在想想,老人对这件事的看法真的是朴实极了,她常说的是:“你爹为了抗日,让老蒋抓起来了。”

1937年年底的时候,母亲回来过一次,走时带着我哥哥杨拯中,说是能为囚禁中的父亲添些欢乐,让人悲痛的是,他同父母一起遇害了,除了杨拯中哥哥,遇害的还有我一个没有见过面的妹妹,名叫杨拯贵,是父母在贵州囚禁期间生的。

1937年11月,父亲回国前,有人劝说父亲不要回国,可是父亲说:“我是个军人,发动事变就是为了抗日,现在的我应该在疆场。”父亲一回到香港就被人监视了,后来被扣押。其实在父母关押期间我们也试图联系过,但都做了无用功,因为当时对待政治犯都很严格,根本无法和他们取得联系。

我眼中的父亲,他是一个从小就受教育,爱国情结很浓厚的人,他追求进步,为挽救民族危亡不惜牺牲个人的利益。父亲对我的影响,对于我的一生来说都是一笔巨大的精神财富。

《亲历西安事变》李立 编著 团结出版社