天涯游踪(7)

2011年古巴、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加六国行日记

第二十三天

11月23日 星期三 小雨转多云

罗阿坦岛

醒来时雨声淅淅滴滴,因此破例多睡了一个多小时。起床时已经云开日出。

科特、达尼尔和我参加包车岛上游,在街上吃完早餐后一起找到贝卡为我们联系的旅行社。本以为是环岛游,在那里仔细看了地图才知道,首先,占全岛约三分之一的东部没有公路,根本去不了;其次,岛上就是一条主要干道,除了在西部有个环形和其它几处有分叉外,其它地方基本上都只能原路去原路回。

达尼尔和基托在瑞士一家IT公司供职,都40左右,单身。结伴出来旅游,活动却各行其道,各取所需,标准的西方作派。

达尼尔和基托在瑞士一家IT公司供职,都40左右,单身。结伴出来旅游,活动却各行其道,各取所需,标准的西方作派。

小车几分钟就把我们从岛北带到岛南。然后走走停停,看海边珊瑚礁嶙峋狰狞、看路旁简陋棚屋与精美华厦共享海景,看小舟荡漾亲朋好友其乐融融,看绿野葱笼碧波万顷。

海景陋屋

岛上最大的镇叫考克森洞(Coxen Hole),其旁不仅有远洋邮轮停靠的港口,而且有直通迈阿密、达拉斯、休斯顿等地的国际机场。我们从镇上经过时,许多游客在商店内外闲逛,许多小孩围着大巴中巴吆喝叫卖。

热情的推销员

司机特意在一幢座落在巨大草坪后的白色豪宅前停车,说:“这是我的家”。我们都微笑并祝愿他有一天能梦想成真。那本该是《飘》里描写的那种美国南方大庄园主才可能拥有的私产,不过司机确信业主是洪都拉斯人。

此景只应美国有

接着拐到一处叫法国沙洲的地方参观巨蜥养殖场。像袋鼠在澳大利亚一样,巨蜥在中美洲非常普遍。这个养殖场里据说有3千多只。我们进去不远就被那里的上百只吸引住了,结果根本就没往里走。

巨蜥看上去凶猛可怖,实际上却是以花、叶和果子为主食的准素食动物。看到我们手里伸出的茎叶,它们争先恐后,你抢我夺;如果我们两手空空,它们只是仰着上身,两眼圆睁。

狰狞可怖

周围溪里有鱼,池里有龟、笼里有猴。那猴狡猾,装着若无其事的样子在笼里走来走去,然后出其不意,一把抓走笼旁游客手里的大瓶橘汁,窜到远处狂饮,连汁水流到胸脯肚子上都不管不顾,让受害人哭笑不得,让旁观者哄堂大笑。除了我们几个,我猜想其它的旁观者都是从那些邮轮上下来的美国人。

享受抢劫成果

出养殖场后回到主干道。在一制高点停车观景。那里碰巧(?)有人卖珊瑚和贝壳。

下一个点叫鹦鹉树种植园,实际上是个度假村之类的地方。半坡间瓦红墙粉,浅湾里沙细水澄,棕榈枝摇曳,红树根纠缠,长桥横渡,划艇静卧 ……好一个去处,可惜我们无福细细消受。

划艇静卧

公路终止于海边的橡树岭,下山那段曲折而陡峭。我们并没真正下到底,因为来这里的目的是欣赏狭湾对面水畔的小村。那里建筑多为水上吊脚楼,形状颜色各异,煞是好看。

小湾吊脚楼

回程还停了两次,看岛北的滩、岛北的海。

近6个小时的岛上游,所见远超预期。

傍晚在旅馆泳池边的躺椅上看晚霞,直至太阳沉入汪洋。

加勒比晚霞

我看晚霞时,科特一个人在海边游泳。晚上回到房间,他让我看他手臂和背上的累累伤痕。他说一个大浪猛然把他冲向岸边的尖利礁石,他只来得及叫一声“我的上帝!”

第二十四天

11月24日 星期四 小雨转多云

罗阿坦岛-拉塞瓦-特拉-圣佩德罗苏拉

清晨又细雨蒙蒙。5:40贝卡和科特陪我们去乘潜艇,说给壮士送行,并拍我们登艇及潜艇下潜的照片。

卡尔已准备得差不多了。他让我们秤了体重,然后钻进潜艇,让我们把若干沙袋递给他铺在舱底。Idabel的沉浮取决于她的重量与排水量之间的比率,排水量是固定不变的,潜艇机械部分的重量也是固定不变的,乘员体重的差异靠沙袋调整到常数,剩下唯一可变项就是潜艇水箱里的水量。下潜前灌满水箱,需要上浮时适量排水。因此潜艇在水里无法忽上忽下。卡尔还往艇里装了袋能吸附二氧化碳的颗粒状玩意。

上艇前我们两个酷人跟更酷的潜艇合影,跟超酷的卡尔合影。

从顶上入口下艇需要一点撑双杠的臂力。乘客舱约1个多立方米的容积。低矮的硬板凳仅容两人(或一肥仔),板凳下也有个观察窗口。舱里唯一的奢侈品是一巴掌大小的微型电扇。基托可以把他的Canon相机跟艇外临时安装的闪光灯连接起来。卡尔没有与Nikon相机配套的闪光灯,因此我只能将就了。

6:10,卡尔用滑轮把潜艇放到水面,然后他下到艇里,关上顶盖,我们就启航了。

启航

卡尔站在我们的身后,光脚踩在先前铺垫的那些沙袋上,他有9个观察孔,就是那些从外面看像外星人巨眼的小窗。

透过窗外的水珠,看到贝卡和科特的身体在摇摇晃晃,紧接着是作为潜艇基地的木架在摇摇晃晃。然后是从浅到深的蓝色,最后就是漆黑一片。

约50分钟以后,水深表指向2000英尺。潜艇不再下潜,开始在水下前进,过一阵后缓慢上浮,再前进,再上浮。

海底二千尺

这里无异于卡尔的私家后花园。他控制不了游动的生物,但对所有固定居民和地形地貌绝对了如指掌。不幸的是,因为没有海流,没有海流不断带来的营养物质,加上水太深,所以这里不是海洋生物的乐园,生物不仅品种少,而且数量有限,跟那些浅海珊瑚礁的丰富多采是无法比拟的。要不是卡尔老马识途,我怀疑外人在这儿能有多大收获。

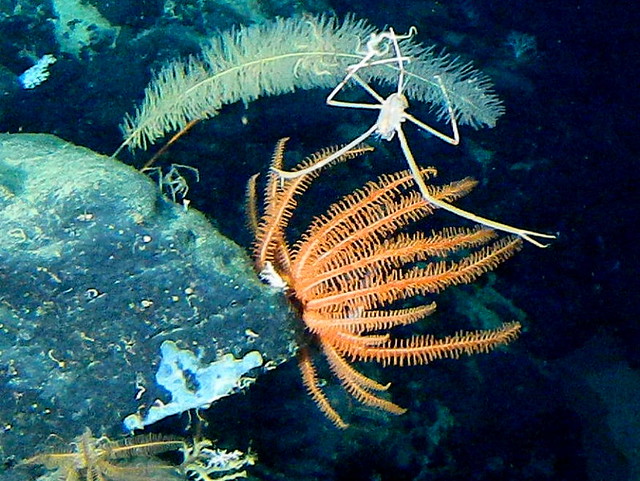

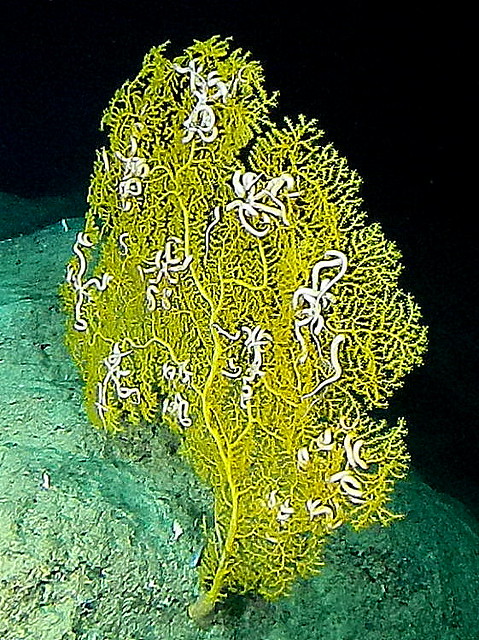

而我们自然是有收获的。见到最多的是海百合(sea lily)、长钳虾(squat lobster)、海绵(sponge( 动物))、以及奇形怪状的各种珊瑚、鱼和蟹,还看到海黄瓜(sea cucumber)、水母以及在水里闪闪发光的极细极长的怪物,甚至还看到一条长舟的残骸。

深海珊瑚

海绵

长钳虾

珊瑚

除了固定的照明灯,遇到稍微特殊些的东西,卡尔会打开一盏强光灯。他手里还有支光笔,用于为我们指点说明。

那些在我们眼前缓缓离去的青色岩石跟我见过的无数崇山峻岭上的花岗石一模一样。

临近水面时出现茂密的绿茵茵的植物,就像从雪线以上的荒凉贫瘠突然回到了雪线以下的生机勃勃。

潜艇出水前后,蓝天白云的背景之下,海水在窗口玻璃上激荡出的图象万花筒般美不可言。

岸上有莎丽在欢迎我们凯旋而归。她路过时正好看到潜艇从水下冒了出来。

卡尔刚把潜艇固定好就往半坡上的家里冲去。原来他要上厕所,几乎到了忍无可忍的地步。

莎丽问我们值不值,基托说值,并说他大力推荐。我说“看情况”。看你对未知未闻未见未尝未试的事物有无好奇心以及好奇心有多强烈;看你如何评价那些完成“5+2”即攀登五大洲最高峰、抵达南北两极的人,看你愿不愿意花25万美元乘45分钟的太空飞机到大气层外去转个圈。卡尔的深海游固然跟“5+2”和太空游相差十万八千里,但有3点在本质上是一致的,那就是:高费用、高风险、低回报(指可见的回报,也就是精彩照片)。

从卡尔的三层楼房到潜艇设着条钢缆,他抓住根滑杠一溜而下,潇洒利落。

12:30乘中巴离开旅馆到码头。码头候船厅墙上挂着几块智者语录牌,例如:

“没人会听你说话,除非你说错话。”

“只向悲观主义者借钱,他们并不指望你会还钱。”

“海边的屋子离天堂稍微近些。”

港口里停泊着两条有近十层客舱的邮轮,还有两条半露出水面的深褐色沉船。

沉舟侧畔千帆过

坐船过海到拉塞瓦,坐出租车到特拉,接着换公交车,在晚上8点又回到圣佩德罗苏拉。途中在3天前经过的同一第一流的休息点吃晚餐。

第二十五天

11月25日 星期五 多云

圣佩德罗苏拉-(尼加拉瓜)莱昂(Leon)

半夜3:30就坐上了出租车。在圣佩德罗苏拉车站小等一会,又上了去尼加拉瓜的莱昂的大客车。

一流长途车

一路往南,途经洪都拉斯首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)郊外。

过境时由客车司机收集护照、过境表格和过境费办理手续。不过还是得自己拉行李过尼加拉瓜海关。海关在一巨大的菜市场般的大棚里的一无顶隔间。简陋寒酸的海关我见过真不算少,这也未免太有损国格了。不过条件不善显然对里面的工作人员毫无影响,他们对每一个行李都打开检查。

外币兑换代理

到莱昂时已经晚上6点半。漫长的一天。

第二十六天

11月26日 星期六 晴

莱昂

莱昂是尼加拉瓜仅次于首都马纳瓜(Managua)的第二大城,人口20万,其格局粗看与安提瓜相似,街行东西,道走南北,几座巴洛克风格教堂也似曾相识。不过多走几条街,就能看出莱昂比较穷,在这里大部分建筑墙粉斑驳,年久失修,破烂的也时有所见。建于1747-1814年间的大教堂虽为世界遗产,对我的吸引力却还不如在它边墙下一长溜卖篮筐扫帚玩具等竹木制品的地摊。

莱昂早晨

大教堂下的地摊

教堂是通过祈祷、布道、洗礼等等仪式招募信徒、强化信徒信念的场所,它们不是天堂,但跟天堂相通,是天堂外的指路灯广告牌,而莱昂大教堂之脏之丑,像是天堂的破产告示,让人不屑一顾甚至鄙视。

早晨没什么汽车,倒是以前不曾见过的卖木柴的牛车成了一景。

莱昂的一大特点是其革命气氛。除了中央公园对面的革命博物馆和墙上的反美标语“布什种族灭绝”,街上多处有纪念革命烈士和重大革命历史事件的壁画,其中许多跟1959年7月23日索摩查独裁政府镇压学生示威、枪杀5名学生有关。

革命壁画

在美国的支持下,贪腐残暴的索摩查家族曾以铁腕统治尼加拉瓜逾半个世纪,直至1979年7月被左翼的桑地诺民族解放阵线(FSLN)推翻。此后桑解阵又与反政府游击队血战近10年。1990年内战结束。同年,桑解阵在大选中失败,右翼上台。2006年,桑解阵赢得大选,再次执政至今。

在这百年动荡中,莱昂始终是尼加拉瓜左翼激进势力的大本营。

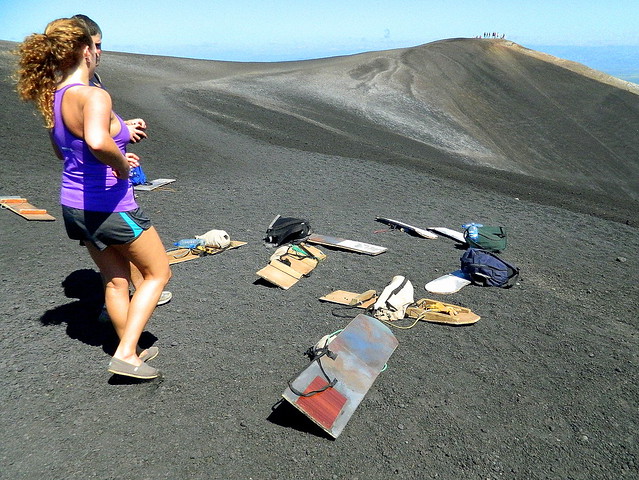

8点和科特、基托、达尼尔一起去莱昂西北的黑山玩“火山滑板(Volcano boarding)”,同车还有一对美国姐弟。

黑山海拔约730米,据说是世界上唯一能做滑板游戏的活火山。

一如往常,我不假思索就报了名。以前在秘鲁滑过大沙丘,以为大同小异,无非就是把身底的黄沙换成了火山灰。

山脚下有几十条圈养的幽绿的娃娃巨蜥,大概是当地旅游部门的创意。

从停车处看,黑山勉强可说呈梯形,使用“勉强”这个词,是因为其顶边并不水平,而是略有倾斜。

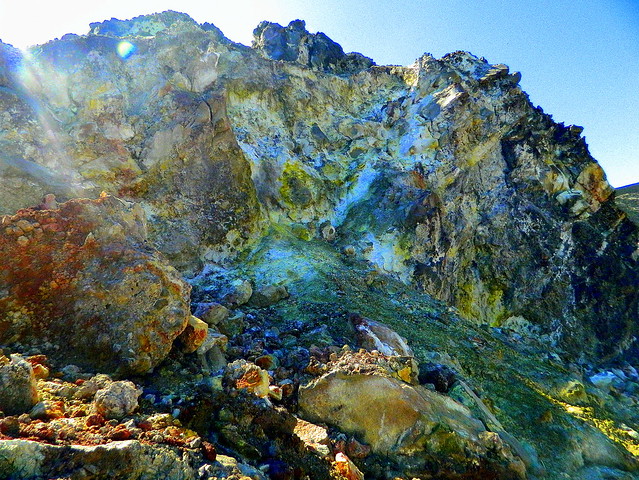

逶迤向上的山道非灰渣即石砾,一侧一片黑色,另一侧黑色一片。山顶有一大一小两个火山口。地表水分遇地下熔岩而化成的蒸汽袅袅腾腾。黄绿棕混杂的硫磺散发着浓烈呛鼻的气味。导游介绍说中国人会出大价钱收购硫磺石。我说那可不,中国人能从硫磺石里提炼出长生不老的灵丹妙药。导游看着我,半信半疑。

攀登黑山

地球的喘息

硫磺的色彩

从山顶看山脚下,好几处当初火山爆发时岩浆漫延而形成的对绿地的侵蚀像凝固的黑波。

在山顶转了一圈,最后到了下滑的那个坡。滑板是大家各自从山下带上来的。那是些土制的长约1.5-1.8米,宽约0.25-0.35米,长宽厚不等的长方形木板,顶部固定着一个绳圈。根据导游的示范,下滑时人坐在滑板上,双手抓住那个绳圈控制方向,需减速时屈膝并用脚掌着地,希望加速时背后仰,两腿前伸。这样一来,我的滑沙经验完全不管用了。滑沙跟冬季奥运会上的滑道雪橇很像,那是人趴在滑板上,头前腿后,两腿可分开维持平衡,脚尖可碰地以增加摩擦而减速。

滑板

火山滑板是种所谓的“极端活动”,因此得穿戴全套制服外加护膝、护肘、手套和护目镜。

风萧萧兮易水寒

达尼尔第一,基托第二,我第三,科特第四。那对美国姐弟选择跟冲浪似的站立下滑,安排在最后。

出发点

那坡并不是一条直线,而是在中间有点下陷,因此达尼尔和基托滑下去转眼就不见了。

我坐上滑板,拽住绳子,两脚稍微在地上蹭了一下,就开始往下滑了。最初的二三十秒里,稳稳地滑在前人滑出的清晰的坚硬的线路上,感觉良好。但很快就发现速度愈来愈快,而且要费劲才能保持在线路上。更严重的是,上身不自觉地往后仰,双腿不自觉地往前伸,于是下滑得更快了。这时我恐慌了。我不敢收回双腿用脚掌碰地减速,怕掌握不好角度扭坏脚髁,又怕以这样的高速继续下滑,两腿不知会撞在什么东西上面,后果不堪设想。于是就在那瞬间,半意识半下意识地,我翻滚了出去,也不知在空中坡上翻了多少个跟斗,然后躺在了灰石上。别的不知道,但我清楚地记得,在那翻滚的过程中,我居然很平静,不断地对自己说:“Let it go. Let it go (随它去)”,同时不做任何动作。(事后回顾,这也许是从前在非洲的维多利亚大瀑布皮艇漂流时学到的知识在潜意识里起作用。那时被告知,如果艇翻跌入急流,千万别挣扎,别试图游泳,而应该尽量放松,让套在身上的救生衣和水流把你带出水面。)

我站起来,知道身体没事,但眼镜和护目罩都不知去向。眯着眼在四周寻找,居然一下子就被我发现了那灰色的护目罩,可惜中间摔断了。滑板也马上找到了。但找不到不知飞哪儿去的眼镜。站在那大约45度的斜坡上,脚下的灰渣又滑,有时进一步会退两步。最主要的是,没有眼镜,我就成了个半盲。

一会儿科特下来了。他从一开始就小心翼翼,两脚始终交替接触着地面,所以滑得极慢。他看到了我翻滚的全过程。他让我下去,说他帮我找眼镜。

十来分钟后,我放弃了,让科特也下来。翻滚了几十米,那么大一片,眼镜那么小,跟灰石的颜色又那么接近,实在太难找了。再说,即使找到,那镜片多半早碎了,那镜架多半早断了。反正我旅行箱里还有备用眼镜。

科特下来时,手里拿着一副不知什么人什么时候摔倒留下的太阳镜。那镜架也摔坏了。

回程路上,觉得后脑壳有点痛。一摸才发现起了个包,并有点凝固的血块。那一定是歪倒时被掀起的滑板砸的。

那眼镜新配不久。经济损失差不多抵得上再一次卡尔的潜艇深海游了。

据说黑山滑板最高时速可达每小时80公里。