引言

1918年底到1919年初

毛泽东曾在北大图书馆 短暂临时工4个月零几天。

张申府时为 北京大学任教时兼北大图书馆编目股股长,毛的上司主管。

毛月薪8块钢洋,对于与多人睡大炕的他来说,解决了吃饭的基本问题

他当然 用心职守 勤谨做事

有货考证出(据说, s/he said)毛登记每日来图书馆人名册

毛 不会写字, 只会龙飞凤舞 恣意纵横

为此受到张申府训斥, 云云。

毛 傻~, 不知道一个名字登记 不需 龙飞凤舞 ~.~

二货们 也不知道:

那时 毛的字 那时 还不能飞 亦不会舞 ~!

毛在来京前几年的长沙一师时 即可书 隽秀工整之小楷

网上 图文为证的 毛书离骚,商鞅徙木立信论 等 比比皆是

可这些二货们是 有眼无珠 视而不见的

一味 门后旮旯 撸串自慰

奈何

性也, --- 子曰。

让儿曹狂吠~!

--------------------

1918年8月,还是青年学生的毛泽东从湖南来到北京。

11月,杨昌济(毛在长沙一师的老师,杨开慧之父)给的他找了一份临时工作:

到北京大学图书馆做助理员,即一般管理员。

图书馆助理员毛泽东月薪八元。

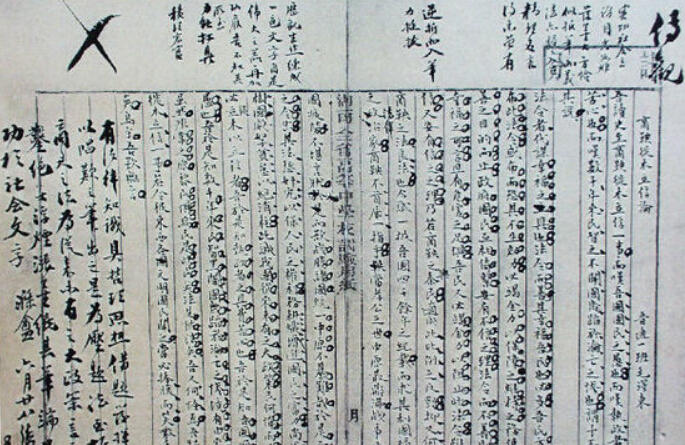

他负责管理15种中外报纸,主要工作是登记来此读报人员的姓名。

阅览室的门正对着教室门。毛坐在自己的办公桌前就可以听教室里老师讲课。

求知若渴的毛在这里如鱼得水,还参加了哲学会和新闻学会。

毛泽东在这里只呆了四个多月。

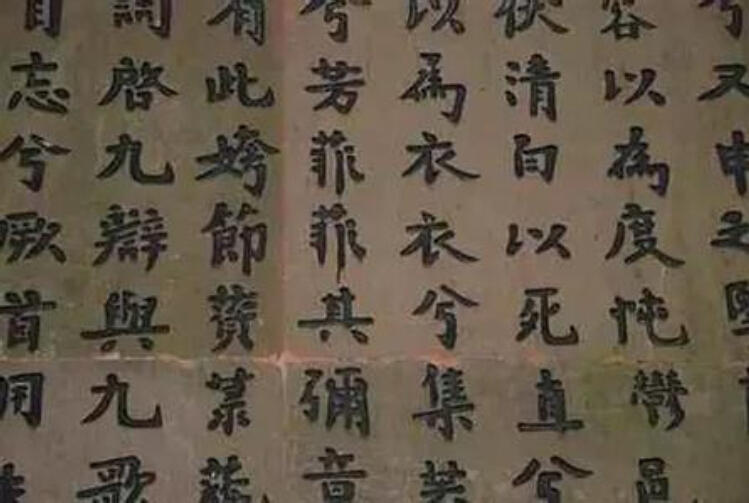

毛泽东楷书《离骚》,是他就读于湖南第一师范时的作品。书法工整,有入木三分之感。

楷书中暗藏隶书的痕迹。非常难得。

详见:

http://www.wenxuecity.com/news/2016/06/11/5283343.html

http://www.wenxuecity.com/news/2016/06/11/5283343.html

1918年,毛泽东第一次到北京,并在北京大学图书馆工作了一段时间,

在这里他结识了著名的早期马克思主义理论家李大钊等人,这对毛泽东此后的思想转变产生了重大影响。

毛泽东是通过杨昌济推荐给北大校长蔡元培,并得到李大钊的安排,

于1918年10月22日至26日之间进入北大图书馆,并工作到1919年3月12日之前。

1917年至1920年,张申府在北京大学任教时兼北大图书馆编目股股长,主持图书编目工作。

1918年10月,毛泽东在北大图书馆担任助理员,张申府和毛泽东在这里相识。

毛泽东负责誊写书目,交给张申府过目。

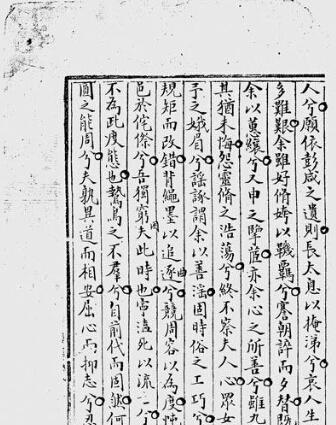

据萧子升回忆说,由于生活困难,他们想到了蔡元培:他一贯的仁慈宽厚,我们写信请示他可否给同学安插一个打扫教室的工作。蔡校长知道了这件事,有个更好的主意,蔡先生致时任北大图书馆馆长李大钊先生的书函可为明证:“守常先生大鉴:毛泽东欲在本校谋一半工半读工作,请设法在图书馆安置一个书记的职位,负责整理图书和清扫房间,月薪八元。蔡元培即日。”李大钊顺从的给了毛清扫房间、整理图书的工作,一个极简易的差事。

美国记者斯诺在《西行漫记》中记载了毛泽东关于北大的一段回忆。毛泽东说:

“我的职位低微,大家都不理我。我的工作中有一项是登记来图书馆读报的人的姓名,可是对他们大多数人来说,我这个人是不存在的。在那些来阅览的人当中,我认出了一些有名的新文化运动头面人物的名字,如傅斯年、罗家伦等等。我对头面人物很有兴趣,我打算去和头面人物攀谈政治和文化问题,可是他们都是大忙人,没有时间听一个图书馆助理员说话。”[4](p54-55)

毛泽东也利用这个大好机会积极参加北大哲学会和新闻学研究会的活动,有选择地旁听北大的一些重要课程。在北大,毛泽东结识了蔡元培、陈独秀、李大钊、邓中夏、邵飘萍、胡适等新派人物,这对其五四前后思想的转变产生了重大影响。

-----------

张申府(1893-1986),原名张嵩年,字申甫,1893年6月15日,出生于河北献县。

北京共产党早期组织的三个主要创始人之一。

1913年,考入北京大学。

1917年,张申府以助教名义留在北京大学工作,教预科数学和逻辑,并认识了李大钊。

这时陈独秀任北京大学文科学长,常去李大钊那里小坐,因此张申府与陈独秀也慢慢熟识了。

李大钊当时是北京大学图书馆主任,工作比较忙,就让张申府帮助在登录室做一些工作。

他参与北平的共产党小组成立和活动, 后退党。

,,,

新中国建立后,张申府在北京图书馆工作。他一直活到1986年。

比同龄的毛泽东多活10年。

http://history.people.com.cn/n/2015/0407/c372327-26808980.html

此文 有不实之处。

1917年至1920年,张申府在北京大学任教时兼北大图书馆编目股股长,主持图书编目工作。

1918年10月,毛泽东在北大图书馆担任助理员,张申府和毛泽东在这里相识。

毛泽东负责誊写书目,交给张申府过目。

据说,有一次因为毛泽东不小心出错,张申府便重重地甩给他要求重抄,由此才有了“顶头上司”之说。

张燕妮澄清道:“现在也有人说,当时毛泽东可能没有出错,只是用了龙飞凤舞的毛体字,

父亲才让他重新誊写。但这两种说法都不足为据。”