根据多篇报道整理

有一部记录片,是个很美的故事,关于一群农村女孩的舞蹈和梦想,叫《田埂上的芭蕾》。

田埂上的芭蕾

她们重复做着蹲、擦地、脚尖训练等动作,一丝不苟,表情认真严肃。

本来,这种独特而美好的场景,只存在于她们的芭蕾舞老师关於的想象中。

关於是北京舞蹈学院的一名芭蕾舞老师。他从1994年开始,就在这里给全中国水平最高的芭蕾舞学生上课,还编排过很多国家级重大演出。

芭蕾是一种“贵族艺术”;所以,学习芭蕾的主要人群,一向是生活在大都市的女孩子们。

这不仅因为学习芭蕾需要一笔不菲的费用,那些优秀的芭蕾舞老师一般也都是在大都市中生活。

可是,在理想主义者关於眼里,艺术的本质应该是不分阶级,不分城市农村,更不应该局限于某个舞台。

他脑海里甚至会浮现出一个诗意的场景:

农村里的女孩学会了芭蕾,长大成人变成农妇,耕作疲惫时,田野上响起柴可夫斯基,她们会跟着起舞。

不止浪漫,他更希望艺术可以让农村的孩子获得美丽和尊严。

所以,当致力于乡村艺术教育的朋友问他是否愿意去端村教芭蕾时,他和妻子张萍都兴奋地答应了。

端村作为他探求艺术本质的“芭蕾试验田”,十来个身材高挑、苗条,对芭蕾一无所知的女孩成为他的第一批学生。

全世界的芭蕾教学都是从基本功开始,但下叉对端村的孩子没有意义,关於要直接带孩子们去看山顶的风景。对于这些端村的女孩来说,没学芭蕾之前,觉得每天都一样。但现在,她们清楚地知道,今天跟昨天不一样了。

关於抓拍的正在练功的女孩们

从2013 年 3 月起,每个周日关於和张萍早上 7 点从北京出发,驱车赶到 178.5 公里外的端村,免费教孩子们跳舞。

从2013年起,每隔几天,就能从关於的微博上看到端村芭蕾女孩的消息

王露珠和30多个女孩换上了粉色的芭蕾舞练功服和舞蹈鞋,她们中最大的上初二,最小的只有一年级,全都表情严肃地扶好把杆,随时准备跟着音乐做出plie(蹲)、battement tendu(擦地)、echappe(脚尖训练)等动作。教室的地板是灰白色的,三面都是镜子,以便让她们确定自己最美的嘴角弧度。脚背绷直,膝盖不能弯,脚步跟着音乐的节奏时轻时重,阳光照进来,女孩们的脸上泛起了红晕。搬后腿时,珠珠使了全劲,两只手还是没能向后抱起右腿,她不好意思地笑了。

这是位于河北白洋淀的端村,教学楼的后身是大片空旷的田野。新一茬的小麦刚刚播种,还未显示出生命力。破旧的水泥路一直延伸到村民们聚居的地方:大多是平房,一小部分没有厕所。这里的冬天总是冷得令人难以承受,今年,住户响应政策烧起了无烟煤,供暖效果差强人意,天空也没有因此变蓝。白洋淀的荷花早已凋谢,芦苇也收割完毕,将以每捆20元的价格卖给收购商。不少年轻父母外出打工,归期遥遥。

2013年的春天,村子里有传言:北京来了个芭蕾舞老师,免费教女孩跳芭蕾舞——可能是某种贩卖儿童的新方式。传言的主角关於,对这一切浑然不知。他今年46岁,在北京舞蹈学院芭蕾舞系任教,长相清爽,大眼睛,身材削瘦,喜戴围巾,说话永远不紧不慢。「我是绝对的理想主义者。」他形容自己,因此当致力于乡村艺术教育的荷风艺术基金会的创始人问他是否愿意来端村教芭蕾时,关於表面平静,内心已极度兴奋。他设计了上百条教学计划,指向脑海里的诗意场景:学会了芭蕾舞的女孩长大成人,变成了农妇。耕作疲惫时,田野上响起柴可夫斯基,她们跟着起舞,心里想到的是人类。

端村小学各班按照通知选了些「三长一小」(胳膊长,腿长,脖子长,头小)的女孩。关於派自己的学生提前去端村做了进一步的选拔,他的标准只有一条,「要专注,不能散」。

3月24日,关於在端村中学的舞蹈教室见到了十几个对芭蕾舞一无所知的女孩。舞室的地胶下是水泥地,而不是跳舞专用的带木龙骨的松木地板,地板上布满孩子和家长们的脚印。他把所有人请出教室,与妻子张萍用墩布拖好地,要求所有人脱鞋进入,并临时决定第一堂课教授梳头。地板很凉,他的脚抽筋了,紧接着,他发现,有些孩子只有七八岁,还无法自己梳头。

第一次课的后半部分,关於请自己在北京舞蹈学院的学生直接教孩子们跳《四小天鹅》。全世界的芭蕾教学都是从基本功开始,但下叉对端村的孩子没有意义,他要直接带她们去看山顶的风景。「《天鹅湖》被誉为世界芭蕾舞剧皇冠上的宝石,我把这个宝石,最美的东西,戴在她的身上。」看着孩子们跳舞,关於当时差点流下眼泪,「她们很认真,农村人从来不跟你开玩笑,她不会开玩笑。我们是农业大国,等了几千年,终于我走进了真正的农民的群落当中。我让他们的孩子跳起了世界性的《天鹅湖》,还有比这个更重要的吗?这是革命性的。」

那天,二年级的李欣怡和表姐一同跳完《四小天鹅》,表姐告诉她,去国家大剧院演出,就是最高的荣幸。晚上,欣怡做了一个梦,梦里她穿着白色的裙子,在国家大剧院的舞台上独自表演《天鹅湖》,下面坐满了人,但她没有紧张,掌声特别响。

欣怡的母亲王芳年轻时喜欢跳舞,因此很希望女儿跟着北京的老师学舞蹈。其他等候在舞蹈教室外的家长好奇地张望,终于忍不住问关於:「学这个有什么用呢?」关於想了想,回答:「让你们的女儿变漂亮,以后好嫁人。」家长放了心。

艺术的种子在女孩们的心里萌芽

变漂亮是事实,经过芭蕾训练的女孩,无论身材和气质都被塑造出来了,与普通女孩完全不同。

农村的孩子学芭蕾,不以考证或炫技为目的,她们学得开心、认真,又带着一种农村孩子特有的韧劲和吃苦精神,一点都不比城市的女孩子弱。

关於也因此有了更大胆的想法——让她们中的优秀舞者走专业路线,考专业的舞蹈学校。

过去,端村小学的孩子人生规划很简单——要么考上大学外出打工,要么考不上回家务农,再也没有别的出路。

芭蕾,给她们多了一个改变人生轨迹的机会。

这个有趣的“芭蕾实验”还吸引了媒体的关注,香港电台、湖南卫视和中央台都曾用纪录片的方式关注农村女孩们和芭蕾的故事。

包括中国教育台在内的很多电视节目也对这件事做过报道

半年后,端村小学建成仪式上,十几个孩子表演了《清清荷风》。这是从事编舞工作的张萍以白洋淀的荷花为灵感,专门为端村孩子编的舞。村民刘秋菊在校园的栏杆外看到表演,她觉得太美了,美到无法用语言来形容。孩子们优雅地挥动荷叶,让她想起童年在白洋淀里游泳的时光,她穿着裤衩背心,潜入荷叶下摸鱼。

每周六日,她会送女儿刘玉娇去县城里学民族舞,现在,她想让娇娇跟关老师学。很快,芭蕾班再次招生,关於坚持要设立几轮考试,「给他们留下一个印象:我是考上的,要珍惜这个机会。」他狡黠地说。娇娇报了名,20多天后录取结果张贴在学校门口的通知栏。刘秋菊去接孩子放学,将电动车停在一边,挤过人群,仓皇地看了几遍通知,才捕捉到女儿的名字。每次谈到这段,她都会掉泪,那是某种美好生活的开端。

同时被录取的还有娇娇的好朋友珠珠。她们即将体验很多个第一次。第一次穿上芭蕾服,珠珠看到镜子里的自己,觉得这衣服比过年的新衣服好看。她们开始期盼,什么时候可以穿足尖鞋,因为关老师北京的学生穿上去很美。第一年冬天来临时,她们穿上鞋,立起来,感受到疼痛,但很快被兴奋压下去。疼痛加剧,超过了以往的所有体验,但立起来总是美的,脸上是笑着的。脚趾甲掉了,脚趾头破皮,长水泡,成茧,疼痛消失了,融进了舞步中。

关於反复强调,芭蕾是贵族的艺术,而贵族意味着对自己有要求。「你看她们穿起足尖鞋立起来的那一刻,她疼吗?你说她不疼,那不可能;你说她疼,但她很美。」

芭蕾女孩们家里的夜晚很相似。晚上8点左右,冯雪京夫妇陆续离开经营的饺子馆,回到家里观看珠珠练舞。她家是临街的平房,拉开玻璃滑门,就是客厅。十几平方米的空间里,最显眼的是珠珠的芭蕾照片和荣誉证书。角落里,有个一米出头的把杆,是冯雪京请村里的铁匠打的,用于给珠珠压腿。把杆很轻,珠珠压腿的时候会摇晃,母亲就帮忙扶着。珠珠喜欢激烈的音乐,比如Meghan Trainor的Me too,她跟着音乐的节拍立脚尖,直到满头大汗。

身高1.52米,腿长,珠珠引以为傲,爱穿紧身裤,配一双新百伦的运动鞋。夏天,她父亲需要凌晨3点起床,去饺子馆准备早餐,白天去工厂里上班,晚上再回到饺子馆。珠珠记得,有一天晚上,爸爸特别累,回到家就躺在了沙发上,「平时他都是坐着的。」那是她体会到父母辛苦的时刻。她爸爸说:「就这么说吧,每天看珠珠跳舞,是这一天的盼头。」

跳了4年芭蕾舞之后,珠珠对芭蕾有了自己的理解:「我觉得芭蕾舞是美丽的春天。」春天是温暖的,她也记得学芭蕾舞之前的日子,「那个时候,我觉得自己有点失落。我不太满意,但是我说不上来。」

每周日早上7点半,关於与妻子张萍从舞蹈学院附近的家里出发,10点到达166公里外的端村,上下午各一节两小时的课,下午4点左右返京。12月份的第一个周日,学校为关於设立了休息室,他乐不可支,与4年前周期性的刷脸失败和禁止进入相比,这简直是「里程碑式的事件。」

在端村人的描述里,「关老师和蔼可亲,从不发火。」他抗拒带有明显尊卑的师生关系,对学生永远是温柔的,这不仅与他本人的性格有关,更多关系到舞蹈本身——常年挨骂的舞者,是跳不出好的舞蹈的。

教学之外,他还负责芭蕾舞系的党务工作,随时完成国家下达的各种演出任务。遇到端村的芭蕾舞女孩前,他四十出头,没有孩子,也不打算要。尽管在业内已是个腕,但没找到过挣大钱的门路,「不是那块料」。夫妻俩在三里屯开了一家云南饰品店,精心装修过。有天下午,他独自坐在店里,暗想只要有人来买,不管对方压到什么样的价格,他都卖。终于来了位顾客,对方看了半天,问他:「你不是这家卖货的吧?」

关於出生在北京交道口的胡同里,姥爷是中国盐业银行的经理,爷爷是国民党中校军医,祖上是满族人镶黄旗。他骄傲于这种贵族血统,赞扬堂吉诃德,小学时在作业本上写下「我自横刀向天笑」,并告诉父亲:「我将来要做很重要的事。」

现在,他每天都会想起端村的女孩们,并因此知晓自己在北京城之外是有使命的。绝不仅仅是芭蕾舞,他强调,「我带去的,是文明。」

他把各种人(法国尼斯大学芭蕾舞教授、荷兰大使馆的工作人员、美国的儿童画画家)请到端村的芭蕾舞课堂,目的只有一个,让来访者被女孩们的气质和舞姿折服。课堂上,女孩们跟着音乐练习立脚尖时,他神情雀跃而充满陶醉地解说:「你注意她们的肩膀,那是女人的肩膀,端庄的美,这种美看一眼是终生难忘的。」

端村的芭蕾舞女孩们,常年把头发盘成饱满漂亮的圆形,露出修长的脖颈,走起路来头仰起10度,腰背挺直。绝不说脏话,绝不盘腿坐在地上,打哈欠时用手捂住嘴巴。她们还听过很多抽象的词句,未能理解其深刻含义,例如,「可以疼,但不可以有表情」,「可以错,但不可以放弃」。关於坚信,这些话会让她们在面对农村女孩一生的各种苦难时,像穿上芭蕾舞的足尖鞋时一样,站起来,挺过去。

关於带着孩子们去了县城,石家庄,和北京。站在国家大剧院的舞台上时,欣怡觉得眼前的舞台比梦里那个要小,掌声也没梦里那么响。珠珠担心的是地太滑,她会摔倒。

关於曾收到端村某位女孩的短信:「我可以叫您爸爸吗?」从那以后,在端村,他是关爸爸,妻子张萍是张妈妈。他们去参加金宝街励骏酒店的圣诞点灯仪式。女孩们站好排,不许大声喧哗,不许东张西望,眼睛永远看着关爸爸,听他的指挥。表演结束后,一个英国长相,经受过极好芭蕾舞训练的女孩问关於:「可以跟女孩们合个影吗?」他说这是几年来最令他感动的时刻,他的孩子们获得了尊重。

他在端村的实验是学院派的,以不干涉孩子的成长轨迹为原则,但当他把女孩们当成自己的女儿之后,他问自己:你忍心让自己的女儿一辈子待在端村吗?

答案显而易见。2014年的秋天,马悦的妈妈董英收到关於的电话,问他们是否愿意参加来年春天北京舞蹈学院附中的入学考试。马悦是端村学校的班长,学校所有活动的主持人,舞跳得最好,文化课成绩第一。「最大的特点是靠谱,」董英形容自己的女儿,「她情感丰富,但懂得克制。」北舞附中芭蕾舞专业要求考生的腿长比身长多12厘米,马悦的数据是18厘米,关於觉得她应该继续跳芭蕾舞。

董英与丈夫马文超不知所措,她是幼儿园老师,马文超以在村里的早市卖水产为生。白天,女儿去上学了,他们就在家里老旧的台式电脑上搜索,获取的信息包括:北京舞蹈学院是「最好的学校」,但学舞蹈会苦、会疼、会想家、会挨饿,还有一笔价值不菲的学费。更何况,女儿在如此小的年纪离开家,学坏了怎么办?夫妻俩自尊心强,不愿去问关於,纠结了几个月,替女儿做出了不去考试的决定。

优等生马悦的世界很丰富,但她渐渐发现相比较其他事物,她最离不开的是芭蕾。她身高1.60米,体重69.2斤,只有在芭蕾舞教室里才不会因为过瘦而自卑,因此拼命练舞。「到了第二年,她(马悦)对芭蕾舞的感觉就是不跳不行了。」董英和马文超后悔曾替女儿做了决定,他们决定去北舞附中试试。

考试有三试,一试通过了,二试的第一轮通过了,第二轮考完了。关於觉得没问题,所有工作人员他都打了招呼。他对马悦有信心。第一天考完,他带马悦去看鼓楼,吃老北京灌肠,有种说不出来的感觉告诉他要把握好这一次,带这个孩子看看真正的北京。第二天,他决定提前吃庆祝晚餐。张萍买了蜡烛和鲜花,做了一桌子菜。吃过饭,9点钟,夫妻俩陪马悦母女俩去北舞看榜。

看到榜的一瞬间,空气凝固了。不知谁说了一句,回去吧。马悦别过身,头也不回地走进了漆黑的夜,关於走上去,搭着她的肩膀,没人说话。到了关於家里,张萍对马悦说:现在允许你哭一分钟。

「那是我见过的最悲痛欲绝的哭法,她和她妈妈嚎啕大哭。」回忆这件事时,关於坐在北舞的咖啡厅里,「你知道,她们觉得快把自己两辈子的力气都使出来了,全家的,它的烈度已经达到了一种她承受不了的。」

直到凌晨两点多离开时,马悦母女的情绪也没有得到平复。关於夫妻俩决定必须让马悦带着笑容和尊严回端村,他们连夜商讨,选定了北京动物园的海洋馆。次日,在海洋馆蓝色的世界里,刚经历了人生第一次挫折的女孩很开心。看海豹表演时,滚动的大屏幕抽取幸运观众与海豹亲密接触,关於对马悦说:

「你站起来。」

马悦站了起来,穿着红色的衣服,挥着一只手。

「孩子双手摇。」

马悦变成双手摇。

「孩子,跳。」

马悦又跳又摇,成为了那一场海豹表演的幸运观众。

马悦母女回去后,关於联系了河北省艺术职业学院的舞蹈系主任,请他们在端村设立考点招生。芭蕾班的两个女孩通过了中国舞专业考试,即将去石家庄读初中。关於对马悦说:「孩子,你不要去考,因为你是适合跳芭蕾的。」事实上,在马悦家里,这次失败已成为禁忌,董英已为女儿选好了县里的中学,他们断了念想。

暑假来临时,张萍在端村陪孩子们准备舞蹈比赛。河北省艺术职业学院的通知书发到村里的那天,她在马悦家里,感受到整个家庭烦躁的气氛。晚上11点多,北京家里的关於接到妻子的电话:「你现在就给辽芭的校长打电话,让马悦去那儿,马上打。」电话被挂掉了。关於思索了半天,将马悦跟他一起录节目的链接和照片发给了辽宁芭蕾舞团舞蹈学校的常务副校长,他写道:请问明年什么时候考?(今年还有加试吗?)

手机马上响起,对方回复:关老师,你介绍的人免考,直接录取。

这一次,董英和马文超没有再替马悦做决定,女儿毫不犹豫地选择了辽芭。暑假结束时,以马悦为第一主角的芭蕾舞剧《丑小鸭之梦》拿到了华北五省舞蹈大赛的一等奖。家长和孩子们在端村学校的食堂为马悦和另外两个考走的女孩举办送别会,每个家庭带来一个菜,三个女孩做了一个蛋糕,上面画着蓝色的彩虹。要离开的人与希望有朝一日也能离开的人拥抱,大家都哭了。

马悦是第一个从端村靠芭蕾舞考出去的女孩,也成为全村芭蕾女孩们的励志榜样。

马悦是第一个从端村靠芭蕾舞考出去的女孩,也成为全村芭蕾女孩们的励志榜样。

李欣怡也去考了河北省艺校,但她没考上。冯玺诺通过了初试,放弃了,她妈妈不同意她学跳舞。她们都是马悦的好朋友。最后的最后,她们仨坐在学校走廊里的长椅上,聊了很久,欣怡问马悦:「你走了以后能不能还想起我们来?」

马悦说:「我肯定不会忘记你们。」

现在的马悦,梦想将来能成为一名专业的芭蕾舞演员。

基本功较为薄弱的她,牺牲了大部分休息时间来练习,凭着农村孩子的倔强和韧劲,她进步很显著。

暑假回家也不能休息,全家总动员,陪她一起苦练基本功

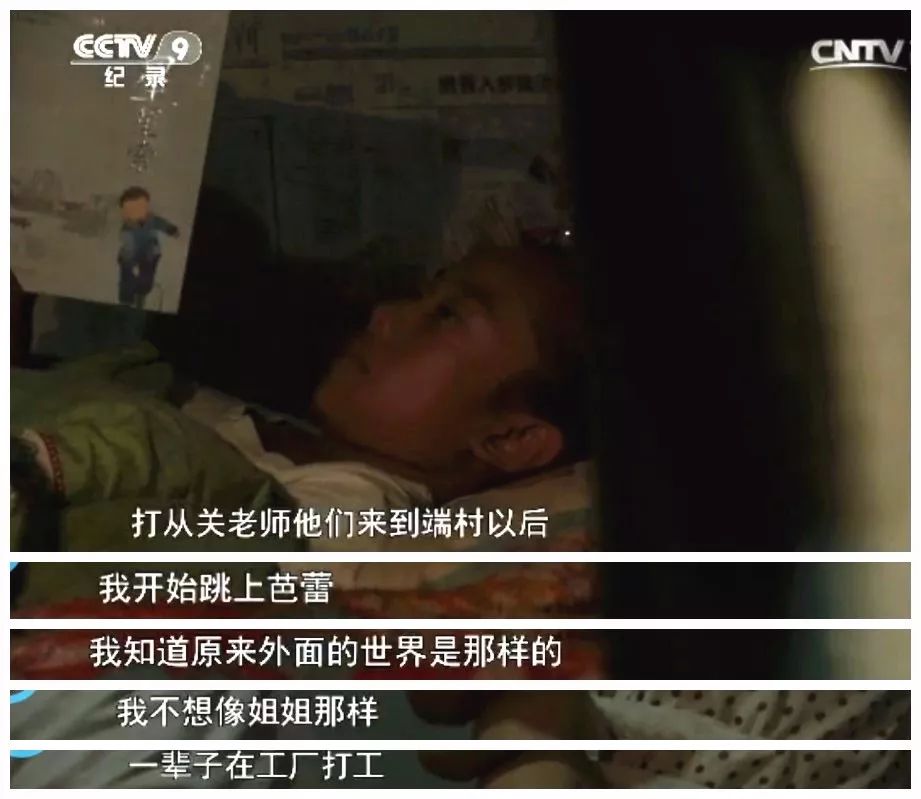

跟独生女马悦相比,14岁的王旭雅境遇就更加令人同情。

父亲务农,母亲患病在床,家里有一个刚成年的姐姐和年幼的妹妹。

她自卑而且羞怯,关於形容她:沉默得让人忽略。

可自从关於送给她第一双足尖鞋,教她跳芭蕾,她逐渐变得优雅而自信。

她也知道了端村外面有个不一样的世界,不想像姐姐那样,早早辍学,一辈子在工厂打工。

今年,她顺利考上了石家庄艺术学校,可是家里条件太苦,学艺花费大,爸爸并不同意她继续学舞,宁可她回家务农、外出打工帮补家计。

旭雅不敢给爸爸增添压力,于是她小心翼翼地撕下墙上的黑天鹅海报,卷起,准备将芭蕾舞的梦想隐藏起来。

有天份的孩子因为家庭条件放弃梦想,这是关於最不愿意看到的。

于是关於回北京张罗了不少朋友同事,为旭雅筹集了一笔学费,解决了燃眉之急。

看到面前优雅地跳着芭蕾的旭雅,爸爸的想法也在转变,他想旭雅将来要是拿到文凭了,肯定比姐姐强。

而旭雅的梦想是长大后当一名舞蹈老师,专门去教农村的孩子学芭蕾。

五年级的娇娇和珠珠在2017年的主要烦恼是体重,具体到小数点后一位。珠珠的晚饭吃很少,一碗汤面,几口菜,或者干脆不吃。她今年突然发胖,大腿有变粗的趋势,母亲冯雪京本打算让她也去试试北舞附中,「现在她要再减15斤才行。」

刘秋菊给我看她藏在柜子深处的士力架,「十一过完藏起来的,不能让她再吃了。」零花钱给得也少了,因为娇娇会偷偷买糖吃。《人物》记者去采访的那天,娇娇递给我一块牛轧糖,自己也拿了一块,这是因为「有姐姐来,妈妈不会阻拦。」

晚上,两个家庭都会出门跑步。母女一起,裹上长及脚踝的羽绒服,戴上口罩,伴着狗叫声,在布满尘土的村间道路上奔跑,头顶是清冷的月光。

芭蕾教室里有个家长专用把杆,刘秋菊和冯雪京有时会跟着孩子们一起上课。冯雪京脱下大衣,穿着袜子,笨拙地立起脚,向前方伸出胳膊,手腕弯曲,她这双手每天要包几百个饺子,肌腱经常发痛。以安装门窗为生的刘秋菊最近生意惨淡,雄安新区建立后,政府禁止盖新房,但她表示,「撑得住,顺其自然。」

「生活没劲,农村人的生活,你就早上起来做饭吃饭干活。」刘秋菊坐在沙发上,挥着双手向我形容,「现在不是这样了,就感觉生活像阳光一样的,心情也是充满阳光的。」

两个女孩都打算在六年级的时候去考省艺校,考出去的姐姐们给了她们希望。今年暑假,马悦回来了。大家吃惊又羡慕地发现她的气质更好了,身体更软了,她的名字在所有芭蕾女孩的家庭里被频繁提及,她当年的练功服和鞋子展出在端村学校的大厅里。马悦带着几个妹妹每天去学校跑步、跳绳,她们穿着从淘宝上买的减肥服,很快就满身大汗。娇娇和珠珠都说,她们想去关老师的学校学芭蕾,在她们的想象里,北舞的校园比其他学校的校园都漂亮,学生比其他学校的学生都美丽,尽管她们没有去过任何一所大学。

冯雪京的身上已经有了城市母亲特有的焦虑。家里的饺子馆生意不好,要不是因为珠珠学芭蕾舞,她与丈夫早就外出打工。她下定了决心,如果明年没考上,后年再考一年,实在不行的话,将跳舞作为一种特长,以后考大学的时候走艺术特长的道路。

失败离这两个家庭还很远,想象中的未来太美好,她们已做好了吃苦的准备——农村人最不怕的就是吃苦。两次失败后,欣怡觉得如果再考不上就「太丢脸了」。不仅如此,她还将失去与芭蕾舞之间的那根看不见的纽带。除了母亲,她所有的家人都认为跳舞没用,不如好好读书。她马上初三,面临中考的压力,身体会继续发胖,变硬,可能也不再有时间参加每周日的舞蹈课。

欣怡的父母在村里经营一家烧烤店,生意还算过得去。她母亲早早嫁人,因此不希望女儿走自己的路。身材苗条的她,有时串烧烤串累了,会对着店里的冰箱压压腿,想想女儿班上教的舞蹈动作。父亲话不多,大多数时候沉默地站在店门口为顾客烤串。他不支持欣怡学跳舞,但也答应,如果她能考上,以后给她一笔钱,让她去县里开个舞所。

没学芭蕾舞之前,欣怡觉得每天都一样。跳了舞之后,早上她睁开眼睛,想今天该干什么,可以练哪些动作,把哪些题做完,她清楚地知道,今天已经跟昨天不一样了。周六傍晚,她坐在昏暗的屋子里说:「我能想象我们班那些同学在做什么,玩一天的手机呗,打王者荣耀。他们很无聊,掰着手指头过日子的,我跟他们不一样,我每个星期都有事干,我是有期盼的。」

希望是最重要的

芭蕾舞究竟带来了什么?关於的答案简单而俗气,美和爱。初到端村时,他被孩子们的飞速进步所震惊,很快意识到,孩子们对美有了追求,同时也爱他们夫妻,怕他们有一天不再出现,才加倍练舞。

通过艺考,走出端村,是当下关於能为孩子们想出的最好选择。对已经发生的失败,他很坦然,像拥有上帝视角,「人生经历些挫折不是挺好吗?考出去的孩子跟别人学跳舞,留在这的可以一直跟我学,这是雄安新区啊,谁知道以后会发生什么?」

马悦的父母用奇迹来形容发生在自己家庭里的事。去了辽芭后,这个农村女孩太过于用功,永远加倍完成老师要求的动作量。关於担心这样会使马悦的动作变得僵硬,最后伤害自己,他告诉马悦,「艺术是需要创造的,当老师说伸左脚的时候,你要想想难道不可以伸右脚吗?」

上个月,在一篇端村芭蕾的图片报道下,有人指出照片里孩子的舞姿不够专业,他嘿嘿一笑,「竟有人用专业的眼光来审视我们这个业余班,这是好事啊。」《人物》摄影师前去拍摄的冬日下午,他像拧上了劲,坚持要带几个刚入学的,还不会几个动作的一二年级「噶豆子」跟我们去田野上拍摄。

端村的小麦一年两茬,这茬刚刚发芽,地里有些绿色,没有山峦,这里是纯正的平原。小时候,关於跟随母亲被下放到河北农村。傍晚,他牵着生产队的毛驴(或者说毛驴牵着他)走在一马平川的冀中平原上,陶醉在铺满整片天空的红色落日中。「灿烂」是他日后艺术人生的创作追求。

采访结束后,他带我去办公室里拷贝这几年的影像资料,忍不住又对着照片讲了很多。有一张照片里,他走在端村光秃秃的田野上,天空灰蒙蒙一片,「这就是农村艺术教育的现状。然后我是坚定的,孤独的。」想到这,他更加苦恼,「我做的事跟袁隆平差不多,他解决农村生存问题,我解决生活问题,可国家怎么还没发现我呢?」

他对名利并不看重,所谓「还没发现」,指的是国家怎么还没意识到农村艺术教育的重要性。在他的计划里,用艺术传播文明这件事要用300年来完成,最终的形式是国际性的公益组织。他在云南山村里的舞蹈教学已经启动,未来还要去越南、缅甸、柬埔寨,他坚信艺术是改变整个世界的方法,但时间紧迫,能继承他做这件事的人还未出现,「城市里的人我不抱指望了,这个人应该会在我端村的学生当中。」

每当谈及长大后的理想,端村的芭蕾女孩们最普遍的答案是「像关老师一样教别人跳舞」。珠珠的姐姐带着3岁的女儿糖糖回家探亲,在糖糖的强烈要求下,她穿上了小姨4年前的第一双足尖鞋,扶着把杆,艰难地立了起来,试图跟小姨保持同样的舞步。第二天,有记者来拍摄,妈妈把她抱离了客厅,她不解又愤怒,「为什么不问我呢?我的梦想是当一名芭蕾舞演员,我的老师是关爷爷。」

播种爱,传递爱,关於老师善莫大焉!

这几年,端村里越来越多的女孩爱上芭蕾,在关於没来学校上课的日子里,女孩们也会自发地约在一起练习基本功。

芭蕾班外的女孩跟着姐姐们笨拙地依葫芦画瓢

她们有时在别人的院子里练习。

但是被人以“需要晒被子”为理由赶走,她们只好跑到屋顶上跳舞——阳光投射在墙上的剪影是她们的镜子。

楼梯间的扶手是练习压腿的好地方。

大片空旷的田野和玉米地,是最自由的舞台。

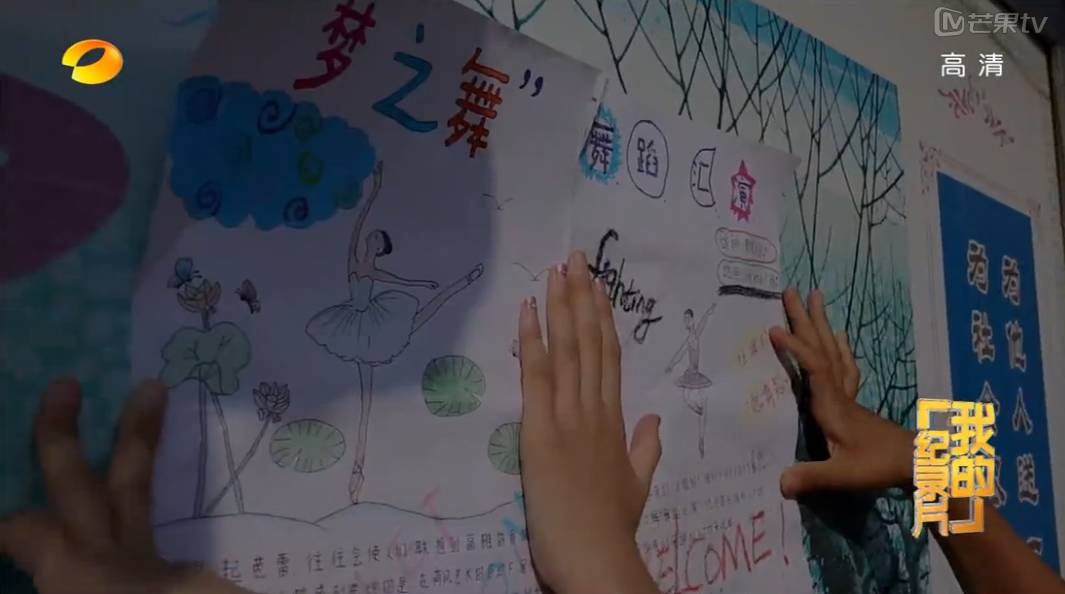

今年夏天,小伙伴们还策划了一场舞蹈汇演。

她们想表演给村里的人看,让大家看到什么叫芭蕾,她们为之疯狂的这门艺术到底是什么。

为此,她们每天更抓紧时间练习,还画好了宣传海报,邀请村民来看演出。

表演的地方就在村里的广场,场地很简陋,但她们跳得一丝不苟。

村子里的人三三两两地来到广场上,他们说不上怎么“欣赏”,只是觉得挺好看。

马悦说:我只想让他们知道,世界上有一种舞蹈叫芭蕾,它特别美丽,它教会了我们坚持和专注。

这些翩翩起舞的女孩们,哪怕将来她们长大成人不再跳芭蕾,但此时此刻,她们心中充盈的美与梦想、希望和期盼,都是芭蕾带来的宝藏。

梦想和优雅也是有阶级的?

这个故事之所以会让我泪流满面,除了农村女孩在田埂上翩翩起舞的浪漫与诗意,更多的是关老师所坚持的理念——

梦想和优雅是不分阶级的。

艺术应该是一束光,每个真心热爱它的人,都能被这束光照亮生活。

这本是一个很朴素的观念,理应如此,不是吗?

然而,世界上有太多人深陷于眼前的苟且,于是不信任且嘲笑他人的诗和远方。

还有一些人,用物质的多寡来衡量一个人有没有资格拥有“诗和远方”。

电影《立春》,讲的就是一个这样的故事。

生活在北方某个小县城的大龄文艺女青年王彩玲,心里一直有成为歌剧演唱家的愿望。她梦想有一天能唱到巴黎歌剧院。

为了这个理想,她有事儿没事儿就往北京跑。宁愿砸锅卖铁,也要买北京户口。

电影刚开始十几分钟,王彩玲站在天安门前,她身旁是每次出行的随身皮箱。

三十多秒的时间,满屏幕都是卑微到尘土里的普通人对遥不可及梦想的向往,还有追求路上的孤独。

入夜之后,王彩玲又换到首都剧场门口坐着,等开场二十分钟之后从黄牛手中买张廉价票,不知是为了看看向往的舞台还是短暂逃离残酷的现实。

后来,她遇到了一个比自己更执着的艺术工作者,舞蹈老师胡金泉。

他在群艺馆教人跳广场舞,但自己心里却坚持着对芭蕾舞的艺术追求。那个年代,胡金泉的芭蕾舞舞蹈服和舞姿,都被人嘲笑、指指点点。

对胡金泉来说,他就像这个城市里的一根鱼刺,扎在很多人嗓子眼里。

为了不让自己做这根讨厌的鱼刺,他自导自演了一出“强奸女生”的戏,进了大牢,困住了身体,却释放了自己的内心。

这或许是胡金泉理解的,对梦想极端的坚持方式。而他在狱中那段芭蕾,也成了影片里最残酷的镜头。

电影的最后,王彩玲放弃了在北京扎根的想法,回到北方的小县城,领养了个女儿取名王小凡,平凡的凡。

她也会带女儿去天安门广场,跟女儿念着童谣,

回忆自己在这寄托过的,今生无法达到的“梦想”。

《立春》讲述的,其实就是“田埂上的芭蕾女孩”的暗黑版:

梦想被硬生生划分了阶级;平凡人的梦想被侮辱、被嘲笑,最终有人为梦想殉葬,有人放弃了梦想这道光,泯然众人……

热爱芭蕾的男老师胡金泉,就是一个被侮辱被损害的“白日梦想家”

其实,在端村的“芭蕾女孩”最初穿起足尖鞋的那一刻,不少村民和家长都对此心存疑虑,也不乏嘲弄的声音。

关於老师甚至搬出“让你们的女儿变漂亮,身材好,长大后好嫁人”这样的理由,才让他们的顾虑得以打消。

但是,当人们看到女孩们心无旁骛地舞,舞,舞——没有被“重点中学加分”和奖项、证书所绑架,只是出于对芭蕾的真心热爱。

没有一个人不会为此动容。

因为跳舞的孩子们身上有光,周围的人透过这束光,看到了被自己遗忘已久的“诗与远方”。