36年的 "留德华":离开中国,奔向中国

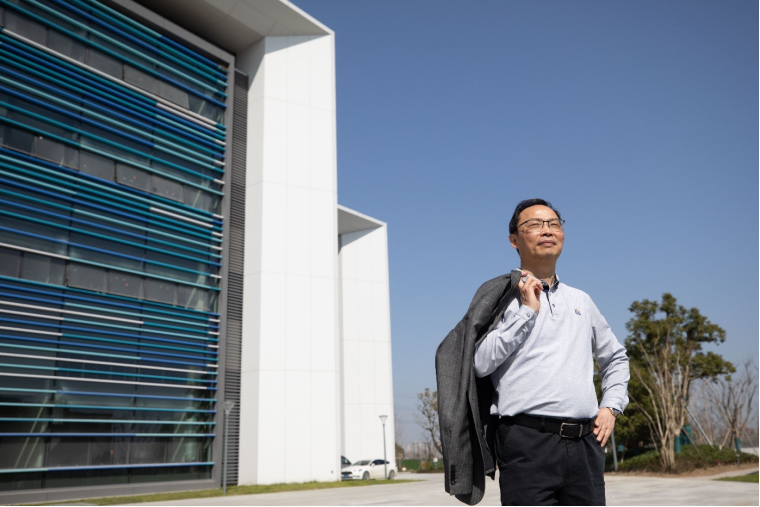

2022年3月,曾安平于西湖大学云谷校区其实验室楼前留影 | 作者供图

编者按

2022年4月底,曾安平从杭州飞往德国,交接科研项目,安排几位博士生的博士论文答辩,办理离职手续。几个月前,他做出了一个让许多人感到意外的决定:辞去汉堡工业大学终身教授和研究所所长的职务,全职加盟西湖大学,在杭州开启职业生涯新的一章。今年是中德建交50年,作为多年的留德生,他对中德关系有了更多的期待。

撰文|曾安平(西湖大学合成生物学和生物工程讲席教授)

责编|邸利会

这次飞德国办理离职手续,让我想起了第一次从国内赴德留学的日子。一晃36年过去,内心的感受也迥然不同。

如果从1972年算起,中德建交已经50年。前不久,中国驻德国大使馆还在柏林中国文化中心举办了郎朗钢琴音乐会,以表庆祝。作为多年的留德生,我对中德关系有更多的期待,最大的期待便是中德之间不仅能有更智慧、更有历史远见的政府、政治交流,还能有更广泛、更深入的人员和民间交流。

一如初见

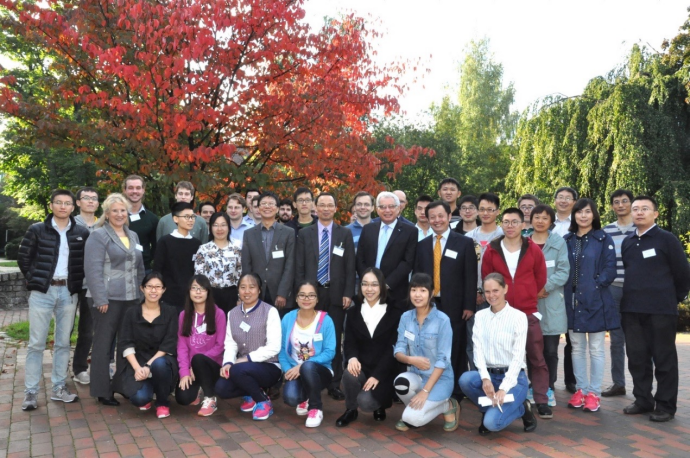

图1 1986年同济大学留德研究生预备部第四期出国研究生结业留念 | 第三排右10为作者

36年前的1986年9月底,同济大学留德研究生预备部、同期德语学习结业的一百多位同学从北京飞往了法兰克福,或科研进修,或攻读博士学位。我们是受益于中德建交、改革开放的幸运儿。

三分之一世纪后的今天,在即将离别可以称之为第二故乡的德国,初到异国他乡的情景仍宛如昨日,历历在目。上个世纪八十年代,经历了十年文革动乱,作为贫穷的留德中国青年学子,相信大都有着难以忘怀的经历和记忆。

那时,国门初开,年轻的我们对世界是如此地好奇,对未来充满了希望,对国家充满了信心,肩负着一种 “从我做起,振兴中华” 的时代使命感。

而德国社会、民众对我们这些年轻人也同样充满好奇、友善,对中国的改革开放也不吝啬他们的赞誉之词。中德关系的“蜜月期”,我们有幸体验了。

我对德国的最初印象和记忆可以概况为 “震憾” 二字。

首先是飞机着陆前所受到的 “绿色” 震憾,大片的森林覆盖着我们前往的目的地,找不到据说有着德国最多高楼大厦的法兰克福。这与起飞时在北京上空看到情景反差极大。

抵德后,中国驻德使馆及德国学术交流中心(DAAD)安排我们在波恩附近的 Bad Honnef 小镇逗留,做分赴各个大学前的集训准备。

次日一早,我与几位同学迫不及待地来到小镇的市中心,第一次目睹具有德国特色的木嵌结构传统建筑。许多房屋的阳台窗台上,挂满了色彩鲜艳的天竺葵花, 铺有碎石的街道如此的整洁,街道两边的私家花园各有特色、五彩缤纷。偶尔可见几位妇人正在装扮她们店铺的门面,准备一天的开始。一切都是那么的宁静、和谐。这是一种异国情调带来的震憾。

我们这群脸上挂满好奇、惊讶的年轻中国人走在如同神话般美丽的德国小镇街道上,不时地用还显生硬的德语 Guten Morgen(早上好!)与当地人打着招呼,得到也许同样略带惊讶、但充满友好笑意的标准德语 Guten Morgen 的回应。这些就像一幅流动的油画定格在我最初的德国记忆中。

图2 莱茵河畔的Bad Honnef, 时光似乎停留在36年前

在 Bad Honnef 停留三天,浏览了美丽的莱茵河后,我们在波恩火车站各奔东西。

第二故乡

我与一位郁姓和一位王姓同学乘火车来到下萨克森州的第二大城市——布伦瑞克(Braunschweig),开始在德国最古老的工科大学布伦瑞克工业大学(起源于1745年)的留德生涯。

布伦瑞克工业大学是天才数学家高斯的故乡和任教过的地方,也是德国宇航中心(DLR),德国联邦物理技术研究院(PTB),原德国国家生物技术研究中心(GBF,现更名为亥姆赫茨传染病研究中心),原联邦农业研究院(FAL)等大型国家级研究机构云集的地方。

我们在布伦瑞克的最初经历颇具意外。

郁同学在火车站被导师接走,我和王同学被学生会的中国同学接送到学校的外事办公室 。离开集训地时,DAAD的工作人员告诉我们已经和大学联系,给我们安排了学生宿舍,可外事办公室负责人却告诉我们,由于中间是周末,他们还没有给我们落实好学生宿舍的住所。幸好,大学附近的学生宿舍有一层楼住了好几位中国学生,学生会便安排我们在那里的公用电视房临时住下。我和王同学很是羡慕郁同学,心想他一定得到导师的精心安顿。

不料第二天,他带着行李找到我们,加入了在电视房的临时住宿。原来他的导师把他接到了一个旅馆,但费用自理。我们离开波恩时,虽然每人发放了两个月的生活费,但这里面绝对是没有住旅馆的预算。我们在电视房住了几天后,陆续被安排到不同的学生宿舍。

到达布伦瑞克的最初经历,是我直面德国大学和社会的 “第一课”——

我对德国人的 “周末” 有了切身的体验; 同时也明白了,在德国不要指望别人为你做什么计划和安排;独立、自主既是我们需要适应的地方,也是自我发展的机遇。和我同时来到布伦瑞克的这二位同学,在半年内先后转到别的大学发展,大概可以很好地作为后者的诠释吧。

图3 从学生宿舍和厨房开始传播中国文化。1987年,布伦瑞克工大的“夏日节”上中国摊最受欢迎。

在布伦瑞克的第一年,我辗转于三个不同的学生宿舍,广泛接触到来自不同国家和背景的学生。厨房和电视房成了我们认识交流的好地方,一盘简单的西红柿炒鸡蛋或者一盘炒土豆丝拿来共享,就可以成为进行文化交流最好的物质基础。碰上楼道开派对,奉献出一盘蚂蚁上树之类的美食,便会收获到众多的赞许。

当然,中国学生喝牛奶前加热,也会引起德国学生的好奇和不解。要是不小心牛奶烧糊了或是溅到电炉上所引起的气味,那是会招到严重抗议的。估计大多数中国学生在几个月后就会和德国同学一样,直接将牛奶从冰箱里拿出来享用。理解和融合就这样自然而然地进行着。

更广泛的接触交流,当属在大学组织的 “夏日节”(Summerfest)上,各国的学生会出面组织留学生们做出各具家乡特色的小吃出售。

中国留学生们聚集在一起做春卷、包子、烧卖和锅贴饺子之类的,那是一个名副其实的 “万国美食节”;还有同学拿出自己的书法、剪纸等工艺,展示中国文字及文化的美妙和博大精深,或为德国人起中文名、签名留念等等。中国摊总是非常受欢迎的, 德国学生、同事享受到了正宗中国美食和文化,我们则得到了乐趣,获得了实惠。

终身朋友

我也在校园之外认识了不少德国朋友,尤其怀念偶遇但成为终身朋友的 Hans-Werner Kralle。

上世纪80年代,中德之间有着许多甚至意想不到的文化交流。我到布伦瑞克不久,得知在附近的一个小镇沃尔芬比特尔(Wolfenbüttel,意译为 “狼屯” 更合适,该镇与大众汽车总部所在地 “狼堡” 只有二十来公里)有一个国内来的宗教艺术团进行演出交流,便好奇前往。

演出在奥斯特公爵图书馆举行,这家图书馆成立于1572年,是世界上最大最知名的古籍收藏机构之一,尤其是藏有珍贵的古版圣经手稿。演出后,Hans-Werner Kralle请我留下喝咖啡,并告知我他是中学老师,很想去中国看看,希望我教他汉语拼音和中文,他可以帮我提高德语。

他是位非常热情、开放、让人难以拒绝的人。我这个汉语拼音很差的江西人,只好临时抱佛脚,拿着新华字典自己补习汉语拼音,赶鸭子上架做了他几个月的中文老师。

这期间,我们几乎每星期见面,他和妻子多次带我到他们在 “狼堡”(Wolfsburg)的家中,甚至他们的父母、朋友家中做客,体验德国文化和生活。我在德国的第一个圣诞节,就是在他父母的家中度过,留下了难忘的印象。

还记得他带我去他任教过的北德海滨城市吕贝克(Lübeck)。这是历史上汉萨同盟的 “首都”,诺贝尔文学奖得主托玛斯·曼与文学家亨利·曼兄弟的故乡。在吕贝克美丽的海滩上,他在众目睽睽之下,脱光衣服跳下海里游泳,还喊着他的年轻妻子和我也同样下水游玩,让我颇感不知所措。

后来, Hans-Werner 终于如愿前往了中国,到北京大学西语系教德语,在北京生活工作了多年,讲一口流利的中文。他爱中国,把北京称为他的第二故乡。他携带中国妻子回德国后,我们还一直保持来往,直到他不幸因病早逝。

始料未及的是,除去中途短暂离开,我会一直在布伦瑞克市学习、工作和生活二十多年,直到2006年就职于汉堡工业大学,2009年举家搬迁到汉堡。布伦瑞克可以称之为我名副其实的的第二故乡,我在这里成家立业。然而我在布伦瑞克的攻博是起步维艰的,而这和我与德国以及布伦瑞克的意外结缘有关。

“Du”

图4 2001年作者与洪堡学者、印度访问教授Jayant Modak(左三)在Deckwer 教授家中。

我本科和研究生都是化学工程专业,1984年研究生毕业后留在北京石油化工科学研究院,从事石油炼制化学工程研究。我的导师林正仙先生是中国石油化工开拓者之一。他是1940年代的留美博士,在麻省理工学院(MIT)工作数年后于1950年代回国参加新中国建设。

在京城,和许多年轻的研究生一样,得风气之先,我硕士毕业后也积极准备赴美留学,而且已经与美国加州大学伯克利分校化工系一位泰斗级教授取得通信联系。留美似乎是意料中的事。

未曾料到,研究院决定让我以公派形式出国攻博,而且指定去德国,并改学生物技术,为所谓的 “夕阳产业” 石油化工未雨绸缪。当时,我从未想过留学德国,没有任何德语基础,对德国大学及科研可以说是一无所知。更没有想到会被要求“改道”学习全新的生物技术。

而我在德国的博士导师 Wolf-Dieter Deckwer 也不是我的首选,纯属因缘巧合。

我着意并首先联系的是原德国国家生物技术研究中心(GBF)的院长Klein教授。但他那时已经不带博士生了,便把我推荐给了刚到GBF任生化工程部主任的Deckwer教授。Deckwer虽然接受了我,但起初似乎并不看好我。我也感觉他是那种典型的德国教授,傲慢、不好接近。

德国大学博士生培养非常强调独立工作能力。德国国家研究机构主要部门负责人团队,其博士生的培养更是 “放养” 式为主。Deckwer教授就公开说:“好的博士生是不需要管的,只有那些快要沉下去被淹死的学生,才需要导师去拯救”。

大概源于这种培养理念,他在我向他报到时大致谈了一下课题方向后,便几乎对我不管不问。起初的课题进展不顺,又非我兴趣所在,加之他对我的冷淡,我也差点和同期来到布伦瑞克的另外二位同学一样,准备另谋出路。

在自作主张更换课题方向后,以及自己加倍的努力下,我最终在他的指导下完成了博士论文。我是他在GBF直接指导的唯一中国学生,一直也以为是他的第一个中国学生。

后来,当我在他指导下完成教授资格论文,与他彼此以 “Du” 相称(以名而不是以姓相称,在德国通常只用于家人、朋友或亲密同事之间的称谓)之后,他才告诉我,我是他的第二个中国学生。

在他到GBF之前所呆的大学里,曾经指导过一位中国访问学者,不幸这位访问学者不知何故跳楼自杀了。难怪Deckwer教授刚开始对我不看好,说不准在心里想,这位会不会又去跳楼呢?

Deckwer教授曾经是德国化工界最年轻的教授之一,治学严谨,工作非常勤奋,直到不幸突然去世的前一天,仍在和助手商谈论文的修改发表。我很幸运,作为他的中国学生,不仅完成了学业,还成了他的得意门生,是他的众多弟子中第二个成为大学最高级别教授的学生。这大概是他始料未及的。

能够成为他的同事和朋友,我颇为自豪。但更让我自豪的是,从我以后,他非常乐意接受中国学生,改变了对中国学者的看法,对中国也变得非常友好。

“雷锋”

图5 1988年和Hanno Biebl 博士泛舟于北德的 Ploener湖。

我能够在德国成功 “改道”,完成博士论文并留在德国走学术之路, 还要特别感谢一位时任GBF生化工程部资深微生物学家的 Hanno Biebl 博士。

他很腼腆。在马普研究所工作时,Biebl和同事坐火车去参加学术会议,五个多小时里,两人据说无片言交流,后来同事终于挑起一个话题,他却无意闲聊,以车快到站打住了话题。这位同事和他并无任何隔阂,还一起发表过论文。

后来,GBF生化工程部众多同事一起坐大客车去哥本哈根参加学术会议时,我目睹了类似的一幕——他和我们部门另外一位资深研究员坐在一起,也几乎全程无交流。我这才相信这并不是夸张的传说。

其实Biebl 博士这种少言寡语的徳国人并不少见。

在德国参加聚会,常常会遇到旁边的德国人安静地坐在那里,喝着啤酒,偶尔礼貌地和你说一下Prost(相当于 “干杯”),却并不和你主动搭话,给人一种要不冷漠傲慢,要不过分腼腆的感觉。

正是这样一位似乎有些腼腆或冷漠的Biebl博士,却主动关心我这个初来乍到的中国博士生的工作和生活,给了我许多令人感动的帮助。我们成了莫逆之交,彼此间可以毫无保留地交流。他手把手教我微生物学的实验技巧,把我带入生物技术领域,并在我的最初两篇英文学术论文的写作过程中,传授了那种可以说是典型德国式的严谨的逻辑推理和表达方式,使我受益终身。

他个人在写作论文时,是那种有100分的干货,却大概只肯讲到80%左右的学者,总是得出从不夸张且尽量保守的结论。但他可以非常慷慨地和别人分享他的科研结果。

我获得博士学位不久后成为了GBF的永久研究员,和他共享一个办公室。正是他毫无保留地和我分享那些没有发表或者令其不解的结果,让我能够将工程科学中的定量和系统分析方法手段充分地运用到微生物发酵过程的研究,对我最后确定我的教授资格论文的研究方向颇有启发,使得我在这个领域进行了三十多年的耕耘, 收获颇丰。

按学术界常规的标准,这位在GBF一直作为资深研究员工作到退休的 Biebl博士,也许算不上一个成功的学者,但他一直按兴趣做着研究。他的一些似乎并不起眼的研究,却影响了我的学术生涯以及其他许多人的学术研究。

在学术之外,Hanno Biebl 也有着许多令人称道的地方,尤其是在助人为乐方面。他许多 “雷锋” 式甚至 “菩萨心肠” 般的故事总让人津津乐道。

比如,有一位生长在德国的巴基斯坦裔孩子,因为和父母观念冲突而离家出走。Biebl博士和孩子的父亲曾经是同事,在调停父子矛盾无果的情况下,他十几年如一日为这个孩子免费提供吃住,并助其完成中学和大学学业。很长一段时间,他甚至让出自己的大卧室,自己住进一个斗舍。

他还多年为生活在非洲的一对从未谋面的孤儿姐妹提供生活费用。这对 “孤儿” 后来提出需要更多的资金盖房子,开店面谋生。Biebl 博士自己也仅凭工资生活,并不富裕,为筹集到足够的资金,他甚至计划去银行贷款,并向亲朋和同事募捐,引起了他的妹妹及同事对真实性的质疑。但他固执地宁可信其有,不愿信其无。

他也给了我和家人诸多帮助,尤其在我们入乡随俗、融入德国社会方面。他说话直率、真诚。

记得Biebl博士第一次开车来学生宿舍接我去附近的Harz山游玩,我把出国时在友谊商店买的一件标准风衣穿上,他看见我的第一句话便是 “看起来很古怪,这里的学生不这么穿衣”。从此,这件花费了我800元出国置装费不小部分、在国内当时可能是最时髦的 “一大件” 便一直躺在了衣柜里。出国时的另外 “一大件” 是标准西服,我也只在博士论文答辩时穿过一次,便完成了它的使命。

而我到德国后买的第一 “大件” 是跳蚤市场上淘来的简陋自行车。这辆自行车虽破旧,甚至刹车不太灵,放在学生宿舍的楼下还是被人偷了。Biebl博士知道后,把他一辆带有6个换挡的自行车 “借给” 我用,可惜这辆 “高档” 自行车也没逃过被偷的命运。

周末和假日,Biebl常常开车带我们认识所在的城市及周边地区,参观博物馆以及各种教派和各个时代的教堂,了解到许多德国的历史和文化,我们在休闲娱乐的同时也学习到了许多植物知识。有一次,他得知我和家人想开车去阿尔卑斯山游玩,主动提出把他的好车给我们开一个多星期,他却开着我的学生破车上班。

这位如此慷慨大方的德国朋友,在一些小的事情上却让我们感到不可思议的 “小气” 和 “不近人情”。

和他一起出游,常常看到他在口干舌燥后买冰淇淋或饮料自我享受,却在大多数情况下不会问你是否也来一个。我们曾陪同他在中国旅游,受到我们的亲朋好友的热情接待,好吃好喝,提供住宿,安排陪同游玩。后来这些亲朋好友去德国旅游时,他对重逢表现得很高兴 ,但却往往想不到回请他们,最多到他家里喝杯咖啡。不知道是他像许多德国人一样,没有 “还人情” 的概念,还是觉得拿不出像样的东西来招待?

没有围墙

回想起来,尽管那时候国门已经打开多年,当时德国老师任教的同济大学留德研究生部也为我们来德进行了高强度的语言及文化方面的培训,我对德国社会及人文仍然所知甚少。即使在德生活了三十多年后的今天,也对有些德国人的思维和行为方式难以理解。

也许更深入的接触交流,能有助于理解一些看似不可理喻的事情; 或者社会、民众以及个人行为本来就是多元多面的,就像Biebl博士一样,既有在我们看来很“德国人”的一面, 也有很不 “德国人” 的一面。但理解和包容可以使我们成为可以信赖的终身朋友。

我从取得教授资格到后来成为大学教授,二十多年的教学科研中,指导和培养了数以百计的硕士生、博士生和博士后,包括30多名中国博士、博士后及访问学者。我的实验室成员,来自世界各地,不同的文化背景、信仰、肤色,大家相处甚欢。生日聚餐、毕业请客、郊游、或在我家中的夏日聚会,是了解世界各地饮食文化、生活风俗的绝佳场所。

我也多次成为欧盟、德国科学基金委、联邦教育科研部大型科研项目首席科学家,认识了许多同事,我们不仅谈论学术,也畅谈、体验不同的文化。

其中,我的一位德国博士生工作后的来信,让我深刻体会到学术和文化可以水乳交融,从而开扩人的视野,影响人的行为方式。他写道——

“我在公司的日常工作中常常愉快地回忆起在您的研究所度过的时光,尤其是在跨文化合作和组建特别任务小组的时候。这时我更清楚地意识到,我在您这里不仅加深了生物技术和过程工程方面的知识,同时也在组织管理和团队合作方面学到了很多东西。比如:除了项目和任务本身,必须首先考虑到人,以及人与人之间的相互尊重,即使在项目进展不顺利的情况下; 整个部门的经常性组会交流,使我能够从另外的角度看问题…… 回想起来,当年我为了博士学位从布朗瑞克来到汉堡您这里是一个完全正确的决定。汉堡不愧是通向世界的大门,如今这扇大门似乎正对我敞开着...... 为此,再一次衷心谢谢在您这里和研究所渡过的美好时光”。

图6 作者和他在汉堡工大的团队摄于其研究所大楼前

饮水思源。当年我从中国来到德国留学,正是它为我打开了通向并认识世界的大门。作为大学教授,我对德国大学的传统、变迁以及人才培养有着特别的体验。没有围墙的德国大学,通常也没有明显的校园,除了大学主楼,图书馆和部分行政部门相对集中,教学楼和研究所通常分布在城市不同的地方,这非常有利于学校和社会,师生和民众的交流与融合。

19世纪初德国教育的改革,教育家洪堡确立的科教合一、学术自由的大学理念,成就了德国大学的百年辉煌,以及德国工业和国家的崛起。20世纪初,德国科学家囊括全世界近40%的诺贝尔奖,仅是位于小镇哥廷根的哥廷根大学就先后走出了40多位诺奖得主。

自上世纪80年代以来,中国的经济与高等教育发生了天翻地覆的变化,但在重大科学和技术原始创新、培养具有国际视野的人才等方面,亟需更大的努力。

当去年西湖大学和我取得联系,施一公校长邀请我加盟这所新型研究型大学时,我被这所大学具有国际视野的科研及人才培养理念、以及为人类社会做出中国人应有贡献的远大志向所打动,从而欣然接受邀请,加盟了西湖大学。

图7 作者组织的中德工业生物技术博士生暑期班,于汉堡工业大学。

回望自己在德国36年从 “他乡” 到第二 “故乡” 的一些生活和工作片段,联系到中德两国关系从政府到民间的现状,颇有点物是人非的感叹。

我和当初的一百多位同学中的许多人一样,几十年在德国成家立业,我们的后代在这里出生、扎根。正如苏轼的千古名句 “心之安处是吾乡” ,可以说,我们有两个故乡。我们是幸运的,又时常生活在取舍的挣扎之中。同学中的许多人包括我,也许就像美籍华人作家韩素英曾经说过的那样 “他们的一生,永远在二个相反的方向跑来跑去:离开爱,奔向爱;离开中国,奔向中国”。

我想,这无数人的穿梭往来,在时空中,筑起了一座中德交往的无形桥梁,也模糊了他乡和故乡 的概念。不管是从事商业、企业、学术或者纯粹个人事务,我敢说,这些基于多年的深入了解和理解的交流,长期穿梭于中德之间的 “留德华”,是中德关系最好的民间大使。我希望,在未来中德两国关系中,能有更多这样的民间大使,这也是我自己继续努力的方向。

图8 留德20周年之际 (2006年9月底)部分同期出国研究生们及家属重逢于Bad Nauheim

在国际关系百年未遇之大变局、新冠疫情阻隔人民交流往来、战火又在欧洲大地上点燃的今天,我回到德国办理离职手续,终于能够忙里偷闲,动笔写下这篇小文,为庆祝中德建交50周年贡献一点花絮。

我衷心地祈愿,年轻一代有机会感受到上世纪80年代,我们这一群曾经的年轻人来到德国后,感受到的那种友好气氛——充满着开放、善意、以及对人类共同和平发展抱有的美好期望。

2022年6月定稿于汉堡,10月修改于杭州。(编者:本文经过了编辑,原文将收录于年底出版的《五十年五十人一书》)