在古代,靖康之难后,理学兴起,对女子的名节贞操开始有了严格的要求,所谓饿死事小,失节事大,一直到了清末,这种思想深入骨髓,一旦女子失贞,如同犯了十恶不赦之罪,本人心理压力自不必说,家人朋友也会担负非常大的压力。

这种压力来自社会的偏见,自己的心理成见,别人的冷嘲,反正这一些都事不关己,拿着虚无缥缈的道德标准审视别人的言行,但是自己对此往往一笑而过。

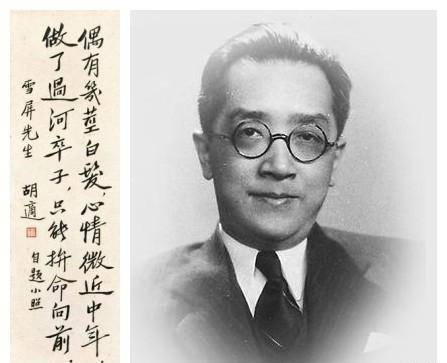

即使受害人家属,依然会将罪恶投向受害者,而不是施恶者,胡适成名之后,作为新文化运动的代表,一是风光无二,称为很多人的标杆,他就遇到过一个类似的例子。

有个学生,自己姐姐被土匪掠上山,后来放回家,全家人都把这件事当作奇耻大辱,同学、亲戚、朋友都知道这事情之后流于言表的轻蔑显而易见,于是产生了很多疑惑,通过关系询问胡适,类似这样的女子应该如何处理自己的遭遇?

学生要问的就是:

(1) 一个女子被人侮辱,不是她自愿的,这女子是不是应当自杀?

(2) 若这样的女子不自杀,她的贞操是不是算有缺欠?她的人格的尊严是不是被灭杀?她应当受人的轻看不?