从东非回到美国的当天, 我收到了卢克斯医生的回信,热心的Andy抱歉的说在山里这一个月无法上网及时给我回复,又细细解答了我月前所有关于高原反应的提问。我给Andy回信叙述了我登顶的过程。

几小时后,我收到了他的回信 -

“Thanks for that follow-up. I'm glad you made it down safely. From what you describe, I think you were actually ill from the altitude on your summit day. You possibly had HACE or severe enough hypoxemia (low oxygen saturation) to make you very sleepy. Your guide did the right thing by getting you down quickly。。。“

(很高兴你安全下山了。从你的描述来看,我认为登顶那天你实际上已经得了高山病。你可能患的是高原脑水肿(HACE - High altitude cerebral edema)或严重的低氧血症,这两者都会使你嗜睡。你的向导尽快送你下山做得很对。。。)

Andy信中那个既熟悉又陌生的字眼HACE在屏幕上一闪一闪,脑袋晕晕的 - 时差混乱中的困倦感就象登顶时高原反应下的嗜睡。在转过了大半个地球后,我的思绪就象此刻时空倒错的生物钟,固执的依然在那片黑色的土地上流连,我又回到了在乞力马扎罗的最后时光。。。

*************************************************

从顶峰下来后在Barafu大本营帐篷里躺下就睡得人事不省,这中间有人送来了背包,懵懵懂懂中勉强抬起半个身子开帐篷接过,顾不上拉好窗,倒头再接着睡,透过纱窗日头晒着山风吹着也不知又昏睡了多久,直到朦胧中听外面有人说话,好象又在唤“Dada,别睡啊”,就象登顶时Eliezer喊的那一路。好不容易定定神,才听明白是小Changa在叫吃饭,却一点没食欲,胃里还是硬邦邦的堵得慌,再就是口干舌燥,门前凳子上那杯喝了一口的橙汁快让烈日烧成热茶了,顺手抓来一饮而尽,喝完也不知啥滋味,又抱着水袋一通灌,这才算清醒一些。向外望去,白恍恍的阳光刺得睁不开眼,脑子里也同样是一片空白,明明“梦”里发生了很多事,醒来拼命去回想,却啥也记不起来。见到Thomas,他说这个海拔高度不宜久留,得赶紧吃饭打包下山,“Simba”一脸不落忍,好像这都是他的错。

午饭时才终于看到Naga,总算心里一块石头落了地,他是我们四个中最后下山的,因为鞋不合适,下山时脚趾甲磨得发紫,到最后疼得举步艰难。Josh每天给我们讲一遍他住内罗毕的叔叔登乞力下山时磨得脚指甲脱落的故事,没想到在Naga身上不幸应验了。Thomas和Eliezer忙着从背夫们脚上给Naga找鞋,总算搜到双大点的鞋让那背夫和Naga换鞋,唉,做背夫的到要紧关头还得穿“小鞋”啊。Naga这回可算得真正和背夫们打成一片了,他身穿背夫的外套登顶,脚蹬背夫的大鞋下山,我们都说他干脆头上顶个大包加入背夫队伍,六七天没洗澡,肯定“气味相投”。

真正自己“做背夫”上乞力的登山人,应该说是非洲的“珍稀动物”,这在某种程度上和公园为增加就业要求游客必须雇当地向导的规定有关。在Barafu营地坡顶,我们遇到一对自己背包登山的荷兰人,他们蹲在地上用轻便气炉煮Pad Thai - 野营用的压缩食品,Naga鼻子吸吸空气中的泰国香料味,夸张的咽着口水直说“好香”!可想到背夫们身上那三座大山里“餐厅”桌凳新鲜蔬果鱼肉,我们不禁汗颜了。荷兰人只按公园的最低要求带了一个向导,所有衣食住一干用品,全都自己背上山。这是真正的登山者,让我们打心眼里敬佩。

上山虽累,毕竟有登顶的目标驱使着,充满期待和向往;下山的路,却走得万般无奈。Machame上/下山走的是不同的线路,可满坡清一色廖无生机的乱石,还是照样单调乏味。离开本营后,就再没见到任何徒步队伍,偶尔下来几个背夫顶着大包脚底生风跑得一溜烟,Eliezer带着Nguyen/Joshua很快也走没影了,Naga和我远远落到了最后,Naga一瘸一拐,我东倒西歪,活象Thomas“押”着的两个残兵败将。

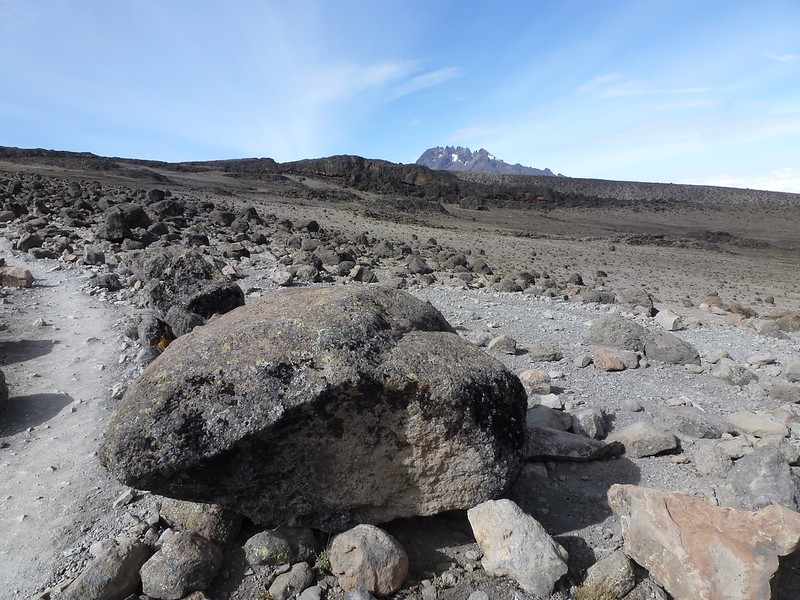

1. 探头探脑的Mawenzi峰 (5149 米)

随着海拔下降,高山反应下一度迟钝的身体感官在氧气的滋润下渐渐苏醒过来,随之恢复的是浑身酸痛和疲惫的知觉,这种精疲力竭感似乎时时在提醒你那个“登峰造极”的自虐。Naga一路打趣,这高反最大的好处就是让你闭着眼睛在醉生梦死中登顶,自讨苦吃还吃苦不记苦。Naga脚趾上的伤痛得他不时呲牙咧嘴,满脸倦意却掩不住时时溢出的欣喜和骄傲,他已经雄心勃勃的开始憧憬下一个高峰–八月要去阿尔卑斯上登山课,明年还要带妈妈来再登乞力,山就有那么大的魅力!

顶峰的记忆在我脑海里依然只是零星碎片 –许多乞力的徒步人把登顶作为人生之梦,可我登顶后却还觉得象是梦游了一场!?要是有人告诉我今天压根就没登顶,我多半也信,我把这种将信将疑归结为劳累过度,困惑中摇摇头决定不去为登没登顶费神。后来很长一段时间里,对登顶我都处于一种若即若离的淡然中,倒象是局外人看别人登山,而当我最终真正在心里确认登顶成功已经是大半年以后的事了。

2. 乞力救护用的担架 - 高山急救得靠背夫用这车把伤病者拉下山,要真靠这车救下山的话,一路颠簸多半又得添点新伤。

3. 急救直升机降落点,Millennium Camp附近,海拔3960米,这是目前乞力马扎罗急救直升机允许到达的最高海拔。

每走一段,我都会回头望一眼阳光下耀眼的峰顶,冰雪披挂的Uhuru在一步步离我远去,却又比任何时候都更接近,就象是和一个刚刚重逢的老友在车站话别,隔着车窗对望着,话没说完,握着的手还没松开,车却慢慢启动了。。。

一小片“天长地久”(Helichrysum meyerjohannis)在风中轻轻摇曳,记得上山时Thomas曾抚着花丛说这是唯一能在乞力高海拔久开不败的野花,那情景好像已保存在遥远的记忆深处,却又象是刚刚发生在眼前。我摊开手掌抚过那一簇乳白色的花丛,尖韧的花瓣干枯如纸轻轻划过掌心,发出窸窸挲挲的响声。从顶峰永恒的冬天走来,这是下山路上见到的第一簇野花,被干燥的空气吸净了水份的花朵,芬芳殆尽,卑微无华,在火山乱石间见缝插针静静展现着生命的活力和神奇。山风徐徐,云林深处清新湿润的气息扑面而来,在稀薄的空气中跋涉几天后,我们大口大口尽情呼吸着海拔三千米氧分充裕的空气,那是一份久违了的奢侈,沉甸甸的带着泥土植被的芳香。

Thomas的植物课继续开讲, “Simba”多半是为了分散我们的注意力,让我们走得不那么累。两个学生今天却听得三心二意。Thomas问我们各自住的地方是否也有同类的花,他喜欢向徒步人了解世界各地的类似植被。淡季时他去Arusha的大学里修野生动植物学课程,说起东非草原上的一草一木狮子大象,他就眼睛亮亮的。

4. Protea Kilimandscharica

5. 拨开树枝,夕阳下Mt Meru正在云海中沉浮。

极度疲乏使我们越来越难以集中注意力,有一段路面布满了高低不平的大石块,Thomas必须不停的提醒我们注意脚下,绕开“陷阱”,才不至摔跤。有一阵随风飘来一股爆米花香,惹得Naga和我一阵欢呼,我们终于到营地了,盼望已久的热水,热饭,热“炕头“!?Thomas却几近“残忍”的泼来一桶凉水,我们今晚不在这里扎营,还得再走一个小时才到Mweka营地!

走进Mweka营地时,已是暮色深沉,这是七天里,不,这是我一生中走得最漫长的一天,从顶峰的极地,到荒漠,又回到丛林,足足走了17个小时!在云林支起的巨大帷幕下,昆虫奏起的小夜曲再次响起,没有了高原反应的困扰,乞力的最后一夜我终于可以美美的睡个好觉了。。。

*************************************************当阳光透过披挂的苔藓洒进营地时,密林中传来背夫们此起彼伏的乞力马扎罗歌声,和着人们手舞足蹈的鼓掌声脚步声。Mwaka营地离大门还有三四小时的路,乞力的告别仪式却大多是在这里举行的。这是山里最后的早晨,或许这是徒步人和背夫向导们都最翘首以待的一天,徒步人向往着山下那七天里的第一个热水澡。背夫们则归心似箭盼着领上工钱回家。

在乞力马扎罗的歌曲中,我最喜欢的是根据肯尼亚歌曲改编的这首歌-Jambo Bwana Kilimanjaro,兴许是因为歌词里反复唱的“Hakuna Matata“总让我联想起小狮王Simba,这首歌很适合学Swahili最基本的对话,而歌词又常让我想起在山上和向导背夫们贫嘴练Swahili语的情景。它的节奏总是把我带回云林深处那片空地,一群衣冠不整的人们在阳光下欢笑着唱啊,跳啊,忘记了浑身的乞力火山灰,忘记了疲惫伤痛。

6. Naga和穿着他小鞋的背夫合影

计算小费的任务义不容辞的落到了金融专家Nguyen身上,她一笔一划算完帐,皱着眉头象是自言自语道,在家时就算过,这小费要占登山费的一大部分,幸亏带够了钱。我们探头一瞧,让那数字吓了一跳- 每人的小费数竟是登山费的50%!原来Nguyen理解有误,按小费的标准应把向导和背夫们每人每天的小费数加起来乘天数,然后再以这个总数除徒步人数。Nguyen误以为那总数就是我们每人该给的小费数,少除了个四。有了这个夸大四倍的心理底数,我们都觉得最后的小费真是捡了个大便宜。四个人的平均份额外,我又为Eliezer和Thomas各备了一个信封,没有他们,我不可能登顶,更不可能安全下山。Josh把他的登山杖送给了Eliezer,我把一个头灯送给了小Changa,这灯真是一物多用,Naga的头灯没出发就坏了,我就把这个带来做礼物的头灯借给他,趁机让他帮我背了一路。在Karanga营地夜色中就是它照亮了雪山下的营帐。

下山路上,Thomas给了我个惊喜 - 回Moshi后他要亲自把我送到Arusha,其实司机送也一样,可Thomas愣是觉得不放心。Naga曾说过,Thomas就象我的亲兄弟,这话一点没错。

7. 透过云林的窗口再次远望乞力马扎罗的雪

8. 我最喜欢Thomas这张照片

Thomas今天换了一身干净衣服,没了登顶时那份严肃,嘻嘻哈哈的话又多了起来。他一路号称到门口要让厨师做地道的非洲饭菜犒劳我们,让我们加油快走,却一直神秘兮兮的不肯说午餐吃啥,Naga指指Thomas诡笑着说,该不是吃simba肉吧。走一阵见到树上的猴子,Naga又说,该不是吃猴子吧,总之Naga准是饿坏了,他连回到伦敦后第一顿吃啥点啥菜都早计划好了。

Thomas今天换了一身干净衣服,没了登顶时那份严肃,嘻嘻哈哈的话又多了起来。他一路号称到门口要让厨师做地道的非洲饭菜犒劳我们,让我们加油快走,却一直神秘兮兮的不肯说午餐吃啥,Naga指指Thomas诡笑着说,该不是吃simba肉吧。走一阵见到树上的猴子,Naga又说,该不是吃猴子吧,总之Naga准是饿坏了,他连回到伦敦后第一顿吃啥点啥菜都早计划好了。

9. 猴子听了Naga的话,就不给我们好脸色看(Colobus Monkey)

10. Mweka大门前最后的午餐:这非洲式午餐之谜,却让我们吃到嘴里还在争论这道菜是否就是土豆加牛肉?午饭后,我们最后一次在公园管理处签名登记,Eliezer把登顶证书递到了我们手中。

乞力之行的尾声相当的仓促,我终究没能参加大家庆祝登顶的晚餐,七天前扔钢蹦做出的改走Machame线的决定,将乞力的行程延长了一天,我必须今天直奔Arusha才能赶上明天一早的Safari,Naga明天飞伦敦,Josh/Nguyen去内罗毕,我们就此在旅馆门前匆匆道别。我的Safari代理Biggie却不知何时已经和Thomas电话联系上了。在美国和Biggie预订Safari时,我们是君子协定,没交一分定金,他多半怕我半路让人拐走,就干脆开着车亲自到Moshi“抓人”来了。

Thomas带着我在Moshi镇另一头的一个路边酒馆里找到了翘着二郎腿的Biggie,这有点象个交接仪式,又有点象换岗,Thomas一直不是很放心这事。Thomas和我各要了一瓶Kilimanjaro啤酒,Biggie笑着对我说,该换Serengeti啤酒了,自己要了一瓶Serengeti。我发现我居然对Biggie甚至Serengeti有一股没来由的抵触心理。Biggie见我两脚还踩着沾满泥巴的爬山靴,就说“这鞋该不是穿那么多天都长脚上了?”我这才想起大热天还捂着毛袜子呢,赶紧把挂背包上的拖鞋换上。Biggie又巴巴的捧着我的登顶证书进店里给烫上塑料皮保护起来。

11. Biggie和Thomas -乞力马扎罗对Serengeti

喝着啤酒,Thomas变得很沉默,我犹豫着想“赶”他早点回家,老母幼儿妻子在家盼着,谁又不想早点洗个热水澡啊。终于,Thomas站起身来,就象在山上的时候,我们的拳头又一次碰到了一起,肩对肩靠上去轻轻拥抱。然后我呆呆的望着kaka的背影很快消失在Moshi耀眼的大太阳里。

在开车去Arusha的途中,我要求Biggie在路边一个Chaga人院落前稍停,门前香蕉树正在开花结果,周围成片的向日葵仰着笑脸。我独自走到路对面一片玉米地边,西斜的阳光下,玉米在悄悄成熟,云海又开始翻卷上山,从这个角度看去,Mawenzi峰就象乞力的一个尾巴,我想起了在星空下居高远望Moshi的点点灯火。那山很近,却又很远,过去的七天里,我双脚阅读的乞力这本书,终于翻到了最后一页。

我希望今晚有时间洗洗七天的脏衣服。还有那个盼了七天的热水澡。。。

12.

12.

后记

我时时会在不经意中想起登顶的梦。回美国后,每个得知我登顶的朋友都会道声祝贺,我一直对登顶的祝贺很迟钝,一刹那反应不过来他们在祝贺我什么。记得最初准备去登乞力马扎罗时,有位朋友告诉我,登顶的证书有两种颜色,登上Uhuru是金色证书,上了Gilman Point是绿色的。我当时想都没想就不以为然的答,要是登顶了,我真的不在乎有没有证书。可现在要是没有Thomas拍那些照片,没有了那张证书,我会认为我那些顶峰的零碎印象只是一个梦而已,万万没想到这一纸证书最终成了我说服自己确实成功登顶的凭证。

我从背包硬夹层里翻出塑料封皮的登顶证书,金边框着的黑体粗字清清楚楚的印着Uhuru Peak 5895米的字样,最下方Eliezer签上了7点30分登顶的时间和他的名字,纤细的笔划和他高大的身形完全不相衬,质拙的字体却再次把他的微笑带到我眼前,我耳边恍然又响起他醇厚的Swahili语呼唤“Dada, Kwenda sasa!”或许我永远只是在梦中登上了Uhuru,也许梦想和现实成功与失败间的界限本来就是模糊不清的,而只有当起步去把梦想变为现实的时候,这道界限才真正被跨越。

“Kwenda sasa!Sasa hivi!”

(我们走吧,马上出发!!)

乞力马扎罗全文完