汪曾祺画作

作家汪曾祺,江苏高邮人,被称为“中国最后一个士大夫”,作家阿城说他的文字,“感觉如玉”。

他又是美食家,喜欢逛菜市场,一辈子爱吃、做吃、写吃,只做十分家常的菜,但吃过的人赞不绝口,他发明的塞馅回锅油条,已经在高邮风行,金庸赞誉他是满口噙香中国味的作家。

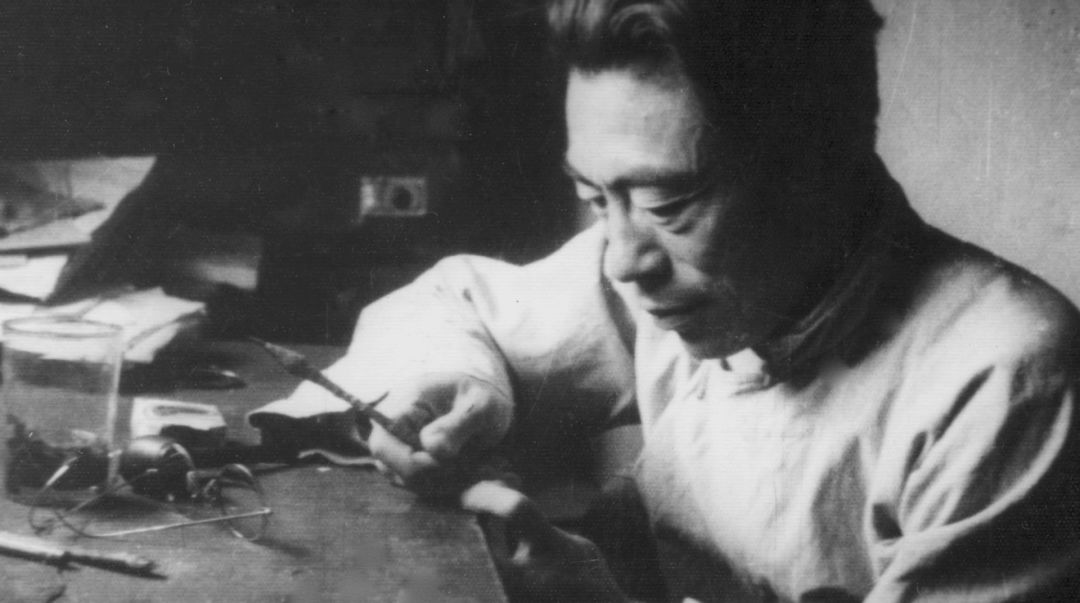

1947年5月,上海

汪曾祺是西南联大走出来的才子,20岁开始发表作品,29岁出版第一本小说集,60岁之后迎来创作高峰,1997年逝世后,作品仍旧十分畅销,不断再版。

经过八年的收集整理编辑,今年年初,人民文学出版社出版了全十二卷的《汪曾祺全集》,借此机会,我们采访了汪曾祺的长子汪朗先生,请他谈一谈眼中的父亲,“他觉得活着是一件特别美好的事情,既然活着,那就尽量活得有滋味一点。”

今年6月初,我们到了汪朗先生北京的家中,客厅挂着一幅汪曾祺的画,此外,便很少其父亲的物件。汪老离世后,汪朗和两个妹妹共同商议,把父亲书房的东西全部捐给了老家高邮的纪念馆,自己只留了一个小酒壶和梨皮色釉的粗瓷盒子。

“这酒壶是聂华苓(作家)送给他的,你看,打开还有酒香味呢。”汪曾祺爱喝酒。“他是中午偷着喝,晚上正规喝,喝完酒回屋里画画。”

“这个粗瓷盒子,当时沈从文先生上我们家,看了一眼,跟老头儿说了三句话,元代的,民间窑,不值钱。我们就留下这两件做个纪念。”

人们说有一句最贴切形容汪曾祺的话——“已识乾坤大,犹怜草木青”。他写“无足珍贵”的草木,写小人物,把日常的食物写得极有滋味。

他经历过人生沉浮,见过大风大浪,但文字里总是悠闲又有兴致。

汪朗先生说话的神情,和汪老有几分神似。他也像汪老一样喜欢打趣:“爸爸其他的本事我没有学到,长得像,证明当时医院没抱错而已。”

家庭合影,左一是汪朗

以下是汪朗先生的自述:

我们家特别随意,说到老头儿,就攻击他一下。有一次吃完饭,瞎聊,他认真地说:“你们得对我好一点儿,我以后可是要进文学史的。我俩妹妹就说:“老头儿,你?别臭美了!”这话一说,他马上就颠颠地跑进小屋,把门一关,生闷气,我们也不理他,一会儿,他自己探头又出来了。

“老头儿”原来是我爸50多岁的时候,我妈这么叫。我们就跟着叫呗,一叫他就答应,最后就变成一个通用名词了,连他的孙女外孙女也一块这么叫,大家都觉得很亲切随意。

他在我们家整体地位是最后一个。他和我妈俩人的时候,他是二把手,生一孩子,他就三把手,生仨孩子,他就五把手,再有外孙女,他就七把手。还好我们家没养猫没养狗,要不然他还得往后排。

但这也是他自找的。他不是写过《多年父子成兄弟》嘛,他就追求家里头大家都平等相处的一个氛围。“平等相处”在我们家就是没大没小,谁都能批判他,他也不生气。

汪曾祺在家中做饭

大煮干丝

但是按厨师排位,他在我们家是第一,这个没有任何争议。我们家买菜、做饭,几十年都是他管的,一直做到70多岁。他对做饭有兴趣,没事就在那瞎琢磨,味道做出来也还行。

他做的最多的,是老家江苏的大煮干丝。老家的做法比较清淡,他进行了一点改良,用鸡架子、猪骨头吊汤,加干贝、冬菇切丝、冬笋、火腿,再点一点酱油,味道就比较厚重。北京没有扬州的那种白干,他就买豆腐片或百页,切丝之后先拿开水煮软,再放进汤里成干丝,上桌前放细切的姜丝,要嫩姜。

每次请客,他都要做这个菜。请聂华苓吃饭的时候,她连汤带干丝全吃光了。朱德熙(著名语言学家,北京大学教授)也是,他本来是很自律、很矜持的一个人,呼啦啦吃了一大碗,还跟他夫人说,你是不是不吃了,你不吃我可都吃了。哗就把剩下的端到面前全吃光了。

汪曾祺画作:苦瓜

他发明的一道菜,塞馅回锅油条,就是油条里头塞了肉再回炸,用肥瘦各半的猪肉馅,馅里加盐、葱花、姜末,也可以加点榨菜末或酱黄瓜、川冬菜末,油条中有矾,炸出来酥脆。现在在高邮都已经风行了,成为汪家菜的一个代表作。

平时他做一顿饭,简简单单,也得花一个钟头,家里两顿饭都是他管,买菜他也管,他还能写出那么多东西来。我们一开始没想过这事儿,后来想一想,老头儿确实是不容易。

这跟他写作效率高也有关,他写东西一般都是一遍就成型。你看他的手稿,都是特别干净,涂成大花脸的没有,最多就勾那么一两句话,基本都是一气呵成。

1987年,在家中

他的习惯是早晨七点之前就起床,自己做一碗面吃,大概花半个小时。剩下的时间就坐到沙发里,泡一杯茶,非常浓,跟药一样,就一边喝茶一边在这想事,谁也不理。

想好了以后就写两三个钟头,就到头了,该做午饭了。下午可能写一点,也可能不写,一天的写作时间就那么一点,从来没有说憋得写不出来稿的状态。

他的大部分作品,其实都是60岁以后写出来的。他70岁的时候写过一首七律,“假我十年闲粥饭, 未知留得几囊诗”。当时他觉得自己还能写一些东西,没想到后来突然身体就不好了。

他走的时候,脑子还是清楚的,还是能够写东西的。如果说他有什么遗憾的话,可能就是写作方面吧。

1946年,时年26岁

西南联大肄业的自由才子

1937年,他的老家沦陷为日占区。他不想在日本人的统治区域内读大学,就和几个高中同学商量,大家一起去昆明报考西南联大。

1939年,他19岁,考进西南联大中文系,自此在昆明呆了七年。

他跟我们说,考西南联大其实是稀里糊涂,听说这所学校名气大就报了。除了西南联大,他还报了一个国立艺专,准备要是西南联大考不上,就去学画画了。

考试之前,他得了疟疾,发高烧,打了两针退烧针、喝了一碗鸡蛋汤就进考场了。也不知道怎么考上的。

1961年,与老师沈从文在北京中山公园

在西南联大,他从来不是一个循规蹈矩的学生,常常晚上不睡觉看杂书,白天逃课,泡茶馆。有的课分很高,有的课就没什么分,主要就是凭着他的才气。

沈从文先生对他格外垂青。沈先生教的是创作课,当时满分是100分,给了他120分。还把他课堂习作推荐出去发表。所以他1939年入学,1940年就已经有作品发表了,才20岁,算是比较得意。

他在上杨振声先生的“汉魏六朝诗选”课时,写了一份很短的作业《方车论》,杨先生大为赞赏。到了期末,杨先生宣布,班上所有的同学都要参加考试,只有汪曾祺除外。

闻一多先生

闻一多先生对他也挺看重的。有一次,闻先生的一门课到了期末要交读书报告,他的一个师弟忙着搞社团活动,没空写,请他代写,他就写了一篇谈李贺。没想到交到闻先生那里,闻先生很满意,说“写得好,比汪曾祺写得还好!”他知道后就大为得意。

后来他跟我们说,他也不记得具体写了什么,就是分析了李贺诗歌的特点,说别人的诗是在白纸上画画,李贺是在黑纸上画画,就抓得比较准确。这篇文章现在被收在《汪曾祺全集》里面,你还能从中看出他当年的才气来。

电影《无问西东》剧照,朱自清先生

也有老师不喜欢他,比如朱自清。朱先生上课要求特别严格,要做笔记,还有期中考试、期末考试。他就不太习惯这套东西,他喜欢偷懒,写一篇东西,有一两处新意,老师认可了,他就能蒙混过关了,在朱先生那他混不过去。

爸爸在西南联大五年,最后也没能拿到一个毕业文凭,因为有几门课过不去。

一个是体育,他是不上课,因为他对体育课没兴趣。但是联大的体育是必修,没有这个学分就毕不了业。最后那年,说要让他一个暑假里面把两三年缺的体育课都补齐,他说我累死也补不了,那就再说吧。

汪曾祺画作:少年不识愁滋味

另外一个是英语。他偏科偏得特别厉害,英语就属于跌跌撞撞,勉强能凑合。大二那年的英语课,临考试前他熬夜恶补,结果太困了,一下子把考试时间给睡过了,于是就没有分数了。

他回忆在联大的生活,只记得三句英文。一句是体育老师马约翰先生让学生站直(keep your body straight),他有些驼背,始终没有straight起来。

一句是一位同学用山东英语演讲“国家兴亡,匹夫有责”:“To save your country, is our duty啊——duty!”

还有就是金岳霖先生上逻辑课说的一句玩笑话。爸爸懂的英文全是犄角旮旯的东西,与正课无关,他觉得好玩,就记住了。

1948年,与夫人施松卿在北京

我妈妈也是西南联大毕业,原来学物理,后来转到生物系,又转到外语系。以前在学校,他们没有什么太多交往,据妈妈说,外语系的人看不起中文系的,但汪曾祺的名字还是听说过。

结束学业后,他们都在昆明的一所中学教书,接触就比较多了。当时,地方上龙云的军队被打散了,一天早上,爸爸妈妈出校门,看见两匹无主的军马在外面,有一人多高,他们觉得好玩,就牵了回来,养了一阵子,给马喂胡萝卜,牵着溜达。后来怕招惹是非,还给军方了。

其实我爸爸本来是要去服兵役的。那个时候,所有联大的男生都要去服兵役,给当时的美军顾问当翻译。他没去,原因之一是体检的时候,他没有一条完整的裤子,裤子后头都是大洞,实在不好看。

我们问妈妈,他那时候穷成那个样子,你怎么还跟他有意思?她说他有才啊,一看那眼睛亮亮的,就知道有才。

《寂寞与温暖》手稿

他把感情都放在心里

爸爸在日常生活中,从来不会说什么甜言蜜语,也不会有什么很亲密的动作。但是呢,他对他周边的这些人,心里头都有。表现出来的是挺平淡的。

他对他父亲的感情很深。《钓鱼的医生》里的王淡人,有一部分是他父亲的原型,包括名字也是。他父亲是重阳节出生的,取名叫汪菊生,他取“人淡如菊”的意思,所以在小说里变成了王淡人。他父亲会一些医术,主要是眼科,小说里王淡人发大水的时候去救人、替人治病,其实都是他爹干的事。

爷爷去世的时候,他正在张家口下放,得到消息的时候已经晚了,没能及时赶回去奔丧,这可能是他心中一直以来的一个隐痛。《寂寞与温暖》那篇小说里可以看到这一点,主人公也是父亲去世,没有及时赶回去。

西南联大期间,与同学朱德熙(右)李荣(左)合影

他有一个关系最好的同学朱德熙,两人西南联大的时候就认识,后来相交几十年。每年春节预备年货,老头儿都要特意多买几条黄花鱼或一两只鸡,细细地拾掇干净,用花椒和盐暴腌一下,“风”起来,高高兴兴地计划着:“过年看德熙去!”

我们家,什么都是东倒西歪的,朱家是整洁和明亮的,朱伯伯与爸爸总是坐在小书房里谈天说地。爸爸的字画在我们家没有被托裱起来或装进镜框的资格,但是朱家装饰不多,却挂了爸爸的一幅墨菊和一幅字,那幅字抄的是爸自己写的一首诗:

莲花池外少行人,

野店苔痕一寸深。

浊酒一杯天过午,

木香花湿雨沉沉。

后来看老头儿的散文《昆明的雨》,才知道诗写的就是他们大学时在昆明的生活。

关系比较近的人去世,老头儿都会写一些回忆文章,朱德熙肺癌在美国逝世,他一个字都没写,我们觉得挺奇怪的。

直到有一天,我们在外边聊天,就听到他在房间里哀嚎,在那吼,进去一看,他画了一个昆明的花,泪流满面的,画上都有泪痕,就说当年他和朱德熙一块在昆明,曾经坐在那个地方,一块躲雨、喝酒。现在他最好的朋友都不在了。

老头儿把感情都藏在最深的那个地方,不轻易流露出来。

1991年,在家乡高邮的芦苇荡

他写故乡高邮的那些文章最为出名。但他其实很早就离开高邮,19岁走了之后,直到61岁才再回来。

好多亲戚朋友问我,说你爸小时候是不是有一个小本本,东抄抄西抄抄,要不然怎么能写出这么多东西来啊?

实际上他什么笔记都没有,全凭19岁以前的记忆,写高邮的风土人情和各色人物。

他的小说基本都是有原型的,凭空编造出来的,很少很少,他没有这本事。《异秉》里面的药铺,就是他们家开的。他说小时候放学,就一路走一路看,布店、五金店、首饰店、各种各样的小店铺,进每个店里仔仔细细地看人家干什么,而且兴致盎然。

他3岁时,其实母亲就没有了。也许是因为在这种氛围内成长,所以他比较敏感,看东西比较细致。

1991年,在故乡高邮的运河上

1990年代,江苏电视台给爸爸拍了一部电视片《梦故乡》。周末回家,爸爸急不可待地要放这部片子的录像带给我们看,我妹妹汪朝笑他:老头儿看过了又要看。

看片子的时候,我们一如既往插科打诨,说爸爸“可以评一个最佳男主角”,可是没有像以往一样听到他反抗的声音。我回头看看爸爸,一下子惊呆了:爸爸直直地盯着荧屏,眼中汪汪地包含着泪,泪水沿着面颊直淌下来。

爸爸去世以后,我们兄妹商量,在他的墓碑上写些什么呢?想来想去,决定了,就写:高邮 汪曾祺。

1961年,全家在北京中山公园

“写作颇勤快,人间送小温”

小的时候我们看老头儿的文章,常常觉得没什么印象。包括我闺女上小学的时候也说,老头儿的东西写得一点儿也不好,原因是老师让他们去一些经典名著里摘抄好字好词,结果她翻完老头儿的好几本书,一个能摘抄的都找不出来,就抱怨说“爷爷的东西一点儿也不好,没词儿!”

老头听了还特高兴,因为他追求的就是“没词”。我们后来写文章也向他学习了,尽量不用形容词。

他写东西,其实下了很大的功夫。小说《异秉》他写了三遍,每一遍的角度都不一样。

他写过一篇小说《黄油烙饼》,写一个小孩眼中的干部开会和吃饭。有人觉得语言太大白话了,建议他把“吃饭”改为“聚餐”,老头儿想了想就摇头,不改。因为他觉得,一个七八岁孩子的词汇里头,不可能有“聚餐”这样的表达。

1987年,在作家海明威出生地

我喜欢他一肚子坏水,经常要冒一冒。但是冒的时候,又很平和,不露声色,不是那种张牙舞爪的。他有一篇小说《晚饭后的故事》写一个京剧导演一生的经历,他和这个导演是很好的朋友,写得也很正面,但是里面又透着一点点很温和的讽刺,就像开了一个小小的玩笑。

《异秉》也是这样。他对这些人都持有一种同情心,同时又不经意地点上两笔,来反映他们很微薄、又很庸俗的愿望。这个可能是他受了沈从文先生的影响,写普通人,写小事情,贴着人物写,这些教导他是记了一辈子的。

沈先生还对他说过,要用一种真诚的态度去看待社会,看待生活,千万不要冷嘲。这一点他这一辈子是做到了。他自己最后说,他的作品是要做到“人间送小温”。

汪朗在玉渊潭公园

就有一次,他在文章里没控制住自己,直截了当地进行了谴责,就是那篇《天鹅之死》。

那个时候我们家住在玉渊潭旁边,每天早上他都要起来遛弯。有一年,玉渊潭来了两只野天鹅,那段时间他遛弯回来,总要兴兴头头跟我们讲天鹅怎么了,结果没多久一个人偷猎,把天鹅给打死了。

他对这个事情特别愤怒,简直接受不了,就写了这样一篇小说,发在《北京日报》上。文章其实很短,四千多字,后来收到集子里的时候,他还注明了,哪天哪天改定,“泪不能禁”。

他不能忍受这种对美的破坏和亵渎。他曾经写过,如果一个人能懂得齐白石的画,能听懂交响乐的话,是不会有这种行为的。他认为美的东西需要珍惜,需要呵护,如果失去了这种对美的珍视态度,那一个社会就会出现很大的麻烦。

汪曾祺画作

他一辈子追求一个生活情趣

老头儿做菜,讲究荤素搭配、咸淡搭配,讲究要选择应时当令的食材。春天做菠菜墩,到了秋天,就是苞谷炒肉末,市场上刚有鲜玉米,他专拣嫩的买,一定要苞谷的芯不是很实,带一点白浆,一咬那个浆能“吱”地冒出来。

我最喜欢他那篇散文《葡萄月令》,写的是在张家口沙岭子下放劳动时,对一年之中葡萄的种植、生长、采摘、贮藏的观察,文笔非常安静,非常平和。

因为我也插过队。每天出工、干活、收工、挣工分,累得很。累到那种程度,什么都不想思考了,只想好好歇一歇,最多想想怎么吃顿好的,很难有多余的精力,去观察生活中那些美好的东西,去观察人性中的善良。

但是老头儿在那种情况下,还保留着观察美的能力,还记得那么深,隔了十多年把当时的记忆写出来。这可能也是“汪迷”喜欢他的地方吧。

汪曾祺画作:以菠菜汁写新绿,此为第二幅

除了写作,他还喜欢画画。我们家有一个小房间,是他的书房也是卧室,他的习惯就是晚上喝点酒,在里边画画。

他的颜料时常不凑手,有一次要画带点绿的,实在没有颜料了,他就挤点菠菜汁给涂上。可是那玩意放不住,菠菜汁慢慢地氧化了,像小孩尿过的痕迹,现在看还挺好玩的。

汪曾祺画作:西风愁起碧波间

还有一次给谁画了一幅画,白颜料没有了,他就挤点牙膏在上面。他这方面都是随心所欲。

专业画家肯定不这么干,可是他这么一干,好像他的画还挺有味道似的。

而且他的画有一个特点,题画的那些内容,有时候比画本身还耐看。而且他特别注重这一点,哪个画家不会写诗、不会题画,那他就看不上。

90年代初期

很多时候,我觉得他的作品其实是对生活的美化,但是这个美化不是虚化。生活中确确实实存在一些美好的东西,他发现了这些美,提炼出来,整理、剪裁、放大。

他曾经说过,他写这些东西,就是想告诉大家,活着多好呀!这是他一个基本的生活态度。

他认为,生活中尽管存在种种的不如意,有种种的艰难和压力,但是活着本身就是一个很美好的事情。既然活着,那就尽量地活得更有滋味一点。