我初到四队的时候,当时四队的队部还是一栋大型干打垒。一进门就是一条走道, 沿走道走到底是一个大锅和土灶,向右的门是队部办公室,也就是指导员邵兰新和 会计汪琛待的地方。康队长名为队长,除了开会,从来不在队部待着。向左的门通 向一间可以容纳五十人左右的会议室。会议室的中央有一张桌子,一张凳子,是开 会时邵兰新坐的地方。靠四面墙是用几个桩子钉在地上的一排长板做成的凳子,也 就是我坐在那里与黄天秀以目传情,队里的工人坐在那里与干部邵兰新辩论劳逸结 合的地方。左边的墙角上有一个门,通向一间可以睡五六个人的房间。这就是我们 初到四队时的单身宿舍。

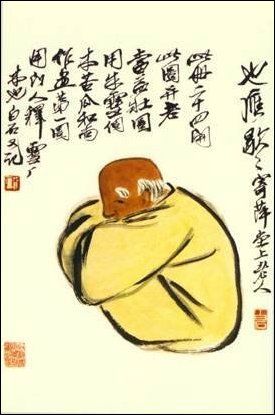

我们一进宿舍,就看到一个个子矮矮的,头发已经秃光的老者正拿着一件衣服仔细 地瞧着。他看上去不是那种风烛残年的孱弱老翁,戴着一付老式的园园的秀郎镜。 园园的脸上满脸红光,肉一点没有萎缩,但是饱经风霜,布满深深的皱纹,他就是 姜明道。姜明道讲话中气充沛,身体很好。

鲍有光说:“姜师傅,你在看什么啊?”

“看什么! 捉虱子!”姜明道显然没有好气。

“你有虱子!……” 鲍有光想都没有想,就叫了出来。在鲍有光和我的观念中有 虱子是一件很可怕,也很丢人的事。

“哎哟, 倒是说的,成人样子了,谁没有虱子?”姜明道像是听到中国人不承认中国 人的眼珠是黑的那样顶了回来。那个哎哟拖得很长,充满了讥讽,显然认为鲍有光是 在说谎。不管鲍有光怎么解释,姜明道就是不相信天下是有人没有虱子的。但是姜明 道不知道,我们没有清高几天,也就和他是一个战壕的战友,蹲在那里聚精会神地抓 虱子了。

从王奎选和队里工人嘴里知道,姜明道是一个清朝的秀才,甘肃人,原来家里有十多 头骆驼,所以个人成分是地主。一个秀才和地主竟然不知道天下有人是没有虱子的, 可见中国的地主和秀才中可怜的,能可怜到什么程度。我今天写这篇文章时,对于 姜明道的秀才身份很有怀疑。姜明道虽然身体好,但像所有在地里工作的人一样, 风吹日晒,看起来要要比实际岁数大得多。他看起来有六十多岁,实际年龄才五十 岁刚出头。科举制度是一九零五年废除的,那时候姜明道还没有出生哩。除非中国 的偏僻农村,皇帝废除科举后,还要举行乡试,举贤秀才,否则就是以讹传讹了。 不过有一条是肯定的,姜明道的毛笔字很有功底,也读过不少古书。

姜明道对我们反动学生态度很坏,从来不给好脸色,在那次要鞋事情发生后的批判会 上,姜明道是发言最尖锐的人之一:“ 你们反动学生,是到这里劳动改造来的,不是 当老爷来的,只许你们老老实实,不许你们乱说乱动……。”

不久后鲍有光,李加富从四队调到了一队,四队只剩下我一人。我每天清晨六点钟 就要起床去井上挑水,然后生火烧水,给包括姜明道在内的几个单身职工洗脸,姜 明道热水洗脸时从未有一点感激的样子,更不要说谢谢了,好像是应该的。我给大 家烧洗脸水,是王奎选说让我学雷锋给我安排的。我丝毫没有从这个行动中感到学 雷锋的高尚,正相反,让这些在社会底层做着最脏最苦的农民和贱民学雷锋,本身 就是这个社会对人权和民主的讥讽,我由中体验到的是一个不公平的制度会在人的 心中带来多么深的刺激,以至仇恨。这个道理我在“埋在心中三十年的疑问”一文中 做了充分的阐述。

在那次使我绝境逢生的冬训,队里的人对我态度改变之前,姜明道对我态度一直非常 严厉。可是自那次事情后,姜明道对我彻底变化了,这时候我才知道那个对我凶神恶 煞的姜明道本来是不存在的,是虚幻和装出来的,不是真正的姜明道。而且姜明道对 我一好起来,就和其它人的好是不同的。别人是对我态度好一些,不再找我的麻烦了, 而我却隐隐感到,姜明道一好起来,就好似我们是同志,好似有一种在一起做地下工 作的潜伏者的心照不宣。

姜明道在大田班工作,队里人都叫他老姜头。大田班除了班长王奎选,都是下放干部。 这些下放干部有些是临时客串,像人事干部老曲,学校校长李僖元。有些属于长期 下放,如张瑜,刘士杰,车启轲等,长期下放人在理论上还有被抽调回去的可能, 实际很难。但是像王百川就完全没有回去的可能了,王百川是没有希望的,不管是 毛泽东,还是邓小平在台上,对他都是一样了。王百川刚来的那一天,穿着转业的 军服,里面穿着毕挺的淡蓝的衬衫,风度翩翩,一看就不是小地方的人。后来知道, 他是石油部的工会委员兼民兵连长。他的问题是民兵训练完了,用枪逼着强奸了一 个刚分配到石油部的女漂亮大学生。给他的处分是撤消一切职务,下放劳动。这都 是不要紧的,要命的是他的党籍被开除了,这使他失去了东山再起的希望。十多年 后,我调到大庆已工作多年,出差经过哈尔滨,看见他在火车站买去北安的车票, 蓬头垢面,还穿着十多年前的军装,但是已是油斑泥印,嘴旁出现两道深沟,脸上 的肉都萎缩了,我想起第一次看到他时那种风华正当的样子,喉头有种无法说清的 人生无情的酸楚。

显然姜明道与这些下放干部是没有共同语言的,这些干部在地里干活时总是不停地谈 论过去的往事,姜明道干什么呢?他在这些下放干部中又是以什么形象出现和生存 的呢?姜明道是一个被大家取笑和开心的对象。那个老曲一旦想起他们长篇的谈话 旁边还有一个姜明道时,就会叫,老姜头,嗨,过来,老东西,让我摸一下。然后拿手 在姜明道头上或者背上一摸,就会叫起来,都湿了,明天准下雨。大家都哈哈笑起来, 这是暗喻姜明道是王八的意思,因为王八的壳湿了,就要下雨。然而姜明道也不生气, 笑哈哈的,像个老不尊。而且姜明道好像很喜欢当一个这样被大家戏弄的角色,这不 仅是因为这些戏谑本身没有恶意,更重要地这些戏弄使他在这些人中间取得到一个 和谐,是一个没有被大家忘记的存在。

如果不懂得当时的政治环境,就无法了解姜明道的这些行为。姜明道本人的成分是 地主,而不是出身是地主,这就足以可以想象当时列为地富反坏右榜首的压力对他 有多大。所以他不得不伪装,将自己真正的面貌隐藏起来,或者永远忘记。让大家 相信他就是一个老姜头,一个没有脾气的,乐哈哈的,随和的老不尊。

姜明道做得很成功,队里工人也都是这么看待姜明道的,连对大家很苛刻的班长王 奎选对他也很宽松。姜明道干活很偷懒,耍滑头,能少干就少干。倒是我有时看不 惯,王奎选从不说他。有一次王奎选对我说,这么大年纪的人,能够跟着我们在地 里跑一天,就不错了。我想王奎选虽然是在对我说,实际是在回答自己心中可能有 的怎样对待姜明道耍滑头的问题。我当时年轻,尚对年龄对人的影响有多大没有切 身的体验,真不如一点文化都没有的王奎选啊!

可是姜明道又有什么真正的理由要伪装呢?搞成一个像在搞地下工作一样,他不就是 一个相信天下人都有虱子的土地主吗?当一个荒唐的社会将一个人逼到荒唐的地位 时,他自己也真以为是那么回事了。

姜明道的两面性,没有逃过一个人的眼睛,那就是指导员邵兰新。

姜明道有个毛病,一有好吃的,一定要喝几杯,而且一喝就醉,一醉就要拉人猜拳, 什么:

独一只啊,哥俩好啊,三星照啊,四喜财啊,五魁首啊,六六顺啊,七个巧啊,八 匹马啊,酒你喝呀,全来了啊。

一句比一句激动,一句比一句响,那个时候,你看啊,老姜头完全变了一个人,脸 通红,青筋暴出,咤着嗓子大叫大喊,完全忘了平时那付笑哈哈的老不尊的样子了。

邵兰新看到这个样子,轻描淡写地但是意味深长地说了一句,老姜头到底是地主。

姜明道的酒量并不大,喝一点,就醉。醉了就话多。他的床边总是珍藏着一些酒,高兴 了就喝几盅,然后脸通红,来找我说话,手还在空中乱比划。但是姜明道即便酒后胡 说,说的话和动作令人感到好笑,但是不该说的话,却一句不说。

我有一次,抓住他酒醉的机会,对他说了一句三字经的开篇句:

人之初,性本善。性相近,习相远。

他顿了一下,似乎想起了什么,但马上瞪了我一眼,马上又扯回那些莫明其妙的滑稽 话上去了。

我与姜明道相处的几年中,只有一次,政治学习完了,在回宿舍的路上,他变得我完 全不认识了,不再是我平时看到的那个熟悉的老不尊和嘻嘻哈哈的老姜头了。他的 脸严肃了起来,眼中出现一丝圣洁的异光,轻叹了一口气,带着对那些会上讲的话和 那些讲话人轻蔑的口气说:“意识形态不一样啊!” 这时候我看到在姜明道的心里, 也像前面深长黝黑的夜道路一样,有着一条通向不知去处的夜路。

我相信深藏在姜明道心深处的那个使他感到比周围人高尚的理念,不是像我在思考和 追寻的那些问题,例如为什么这个时代这么荒唐,为什么这么多的人遭到不幸? 也 不是我对于诗歌圣洁美的向往,更不可能是民主和自由,而很可能是中国儒家道家 的道德理论,也完全可能是由于共产党的阶级理论,将他列为反动的地主阶级,他 就顺着共产党的这种极端理论,将自己放在地主阶级地位与所谓的无产阶级对立起 来,虽然这种阶级对立是被完全夸大和歪曲了的乌托邦。可是对于一个生长在甘肃 那样穷乡僻壤的地主和秀才,他既然能认为天下人都有虱子,他也只能被一个牵制 着他的命运的荒唐理由拖着向前走去,去与这些自称为穷鬼和自称要为穷人谋幸福, 要解放天下人的人对立起来。

回看那个时代辛辛苦苦活着的姜明道,我们怎么能苛求他的思想和行为,要紧的是当 他像一条狗活着的时候,他的心深处必须有一个地方,藏着别人伤害不到的那些他仅 有的最后尊严。