在远古时代,当人类开始站立行走的时候,臀部就出现了。这在人类进化史上,是重要的一刻。因为随着大自然的沧海桑田,臀部的肌肉经历了相当程度的发展,才使人类在现有的一百九十三种灵长类动物之中,拥有唯一的半球状的臀部,成为唯一的真正双足站立的动物。换句话说,直到人类拥有了象今天你我一样的屁股,才摆脱动物性而站立起来,成为真正的人。

在人类最早期绘画和雕刻中,无论是欧洲和美洲出土的石刻图案,还是中国敦煌的壁画,或是印度的佛像,我们都可以看到颇为夸张的女性宽大的臀部。除了尽情地体现人体美之外,还表达着人类最普遍、最基本的对人丁兴旺、和平博爱的愿望。女性臀部是母性的象征,古今中外皆然。再看那著名的断臂维纳斯,其乳房并不丰硕,但宽大的髋臀却足以撑住衣裙。维纳斯通体永远散发着女性及母性的光辉,就象她的衣裙永远不会掉落一样。

然而,在西方艺术史的大部分时间里,男性的臀部则占据更大的空间。一方面,传统的眼光就是亚当的躯体比夏娃的高贵;另一方面,则是因为整个西方文学艺术都是建立在古希腊斯巴达斗士的基座上的。如果说女性人体代表着女性加母性的具体内容,而男性人体则在传统上具有神性化的人性及人性化的神性的更广义的层面。

画家们的想象力不够丰富,只能给天神画成人的模样,就象当代人所想象出来的外星人的身体总也摆脱不了地球人的相貌。因此,当米开朗基罗在大教堂的屋顶上铺天盖地地画满天神时,他实际上是画了无数个男性人体,自然也没有留下多少空间来画女人。

同时代的意大利画家瓦萨里指出:“米开朗基罗认为男性的臀部是神圣的。”无论是他画笔或刻刀下的大卫、亚当、阿波罗、摩西,或是众多无名的天神、孥手,身后的那两团臀肌每每以无法遏制的愤怒之情弹射而出。看他那 4.1 米高的巨大雕塑《大卫》,坚实匀称的双臀仿佛永远充盈着青春热血。仰视而面对坦坦荡荡的大卫,我们不仅赞叹大师所创造的艺术品,而且还会赞叹上帝创造的人本身:大卫的身体结构,与你我的不是没有不同吗?

另一位同时代的大师达芬奇也对《大卫》赞誉有加,并亲手临摹。他本人也画有不少男性裸体的素描,而相比之下达芬奇的女性素描多以脸、手、胸的局部为主。说句外行话,我想画男性臀部恐怕比画女性臀部难得多。因为只要把女人的臀部画得圆一点,就会有人乐意多看两眼;而画男人的就要表现出雄性的钢筋铁骨。而这钢筋铁骨正是人性力量的最直接的展现。明乎此,我们就不难理解为何文艺复兴时期的大师们对男性的人体美有着共同爱好。因为文艺复兴运动正是人性力量的一次再爆发,是古希腊雕塑《掷铁饼选手》两千年前那雄健一掷的承接。

当年希腊奥林匹亚竞技场上,选手们全裸出赛,涂满橄榄油的躯体在地中海和煦的太阳下闪着古铜色的光。伯罗奔尼撒半岛上的竞技场遗址能容四万之众,今天我们可以轻易想象到当时万人争睹的盛况。人们看的不只是赛跑,同时还欣赏运动中的人体美。无疑比现代观众更多了一番眼福。而那时女宾谢绝观看也自有道理。

虽然无法在竞技场上亲睹,在古希腊陶器的图案上我们同样可以看到选手们裸奔的英姿。这些希腊人个个都有个结实的臀部,而前面的性器官却象一个小小的铅笔头。可见自古以来,与女性身体相反,人们强调男性身体的力量而非生殖力。虽然从远古艺术品中就开始有性器崇拜的表现,但仍然多在宣扬男性的威力与特权,而非生殖功能(我们甚至不太确定,人类究竟在何时才普遍搞懂男人满足性欲与女人生子的关系)。

(杀死美杜萨的希腊英雄帕耳修斯。)

最美的男性臀部是属於运动员、英雄、奴隶、仆从或刽子手的。这就不能不提到画家们喜爱的莎乐美题材。西方传说中莎乐美爱上施洗约翰,但求之而不得,便怀恨在心,发誓无论施洗约翰是死是活,非弄到手不可。莎乐美以善舞讨得既是继父又是叔公的希律的欢心。希律夸下海口:他可以满足莎乐美的任何要求。於是莎乐美乘机提出要施洗约翰的人头。希律已有言在先,只好命人将施洗约翰斩首。不少画家都绘出这样的场景:一个半裸的刽子手一手握带血的短剑,另一手高举着施洗约翰刚被割下的头,呈献给莎乐美。紧身马裤衬托出刽子手充满野性的臀部和双腿,与虽身首异处但仍一副悲天悯人模样的施洗约翰形成强烈对比,正好象是男人的两面,一正一反,又一上一下,同时臣服於石榴裙下。

(十七世纪意大利画家戈尔其诺所绘侩子手将施洗约翰的头颅献给莎乐美。)

(悉尼芭蕾舞团演出莎乐美。)

这样的臀部愈是具有动物性,就愈是属於人的。而且臀部是人体最暧昧的部分。画家们可以任意把人体的各个部位加以丑化,而臀部似乎是唯一的例外。魔鬼们有各色青面獠牙的丑态,但没听说过有大屁股的魔鬼,更惶论亲眼见过。马丁·路德曾在《席间闲谈》中写道:“昨晚魔鬼在与我谈话时,骂我是小偷,夺取教皇和牧师的金钱。我便对它说:‘你还是舔舔我的屁股吧。’魔鬼於是就默不作声了。”在中世纪的德国,人们常在暴风雨的夜晚,在门缝朝外露出臀部,以便吓走雷公和魔鬼。

《熟睡中的赫耳玛佛洛狄忒》是巴黎卢浮宫的镇馆之宝之一。原作产于古罗马时期。十七世纪时意大利雕塑家贝尔尼尼加在雕像下加了一个大理石床垫。这个石头床垫因为太真实了,观众总忍不住伸手去摸摸软硬度如何。他们大多数第一眼就会盯住那丰满的臀部不放。可是别太想入非非了,赫耳玛佛洛狄忒可是个男的!

确切的说,他原本是个男的。在希腊神话中,赫耳玛佛洛狄忒是赫耳墨斯与阿佛洛狄忒(就是罗马神话中的维纳斯)的儿子,所以他的名字是父母名字的结合。他天生小鲜肉一枚。有一天在河里洗澡,被一山林女神看中。但帅哥一口拒绝了女神的示爱。于是女神请众神将他们二人合为一体。这样原本的纯爷们就变成了半男半女的两性神。

从另一个角度看雕像,可以看到女性的乳房和男性的生殖器。真是好部件全要有啊。

把女人的臀部画得如同男性一样强健的,当数十七世纪画家鲁本斯。在他的画中,我们满眼看到的是一堆堆粉红色的肉块在颤动。虽说当年的审美观点与今日或许不同,我还是怀疑,比鲁本斯年轻近四十岁的第二任妻子海伦,是否真的象屡屡出现在画中那样体壮如牛。不过也难怪,鲁本斯是文艺复兴的真传。他曾在意大利临摹米开朗基罗等人的作品,乐不思蜀,一呆就是八年。鲁本斯的《三女神》是继承波提切利的《春天》,画中的那三位就象终日饱食杂烩火锅的大相扑。根据她们的腰身比例来推算,每个体重都要在一百五十公斤上下。

(鲁本斯的《三女神》。)

(鲁本斯的女人们绝对是重量级的。)

到了十八、十九世纪,随着绘画题材的逐渐世俗化,女人的臀部也呈平民化,不象女神的那样臃肿不堪了,愈发显现出人间女性的风韵。尤其是十九世纪,那个殖民时代,整个欧洲画坛都成了女性臀部的殖民地。而男性的臀部好象被扔到海岛上去了,似乎唯有罗丹还没有忘记它。虽然画家们基本上都是男性,但他们不再相信亚当的臀部比夏娃的更高贵。

法国现实主义画家库尔贝也像鲁本斯一样把女性臀部画得坚实厚重,但更具写实的美感。

这幅收藏在纽约大都会博物馆的名作充分展现了库尔贝的现实主义风格。除了优美的人体之外,女子脚下清澈的溪水也十分逼真。

另一位法国画家安格尔也是当时承上启下的重要人物。与鲁本斯一样,他也久居意大利,画中的那些有慵懒的浴女们也个个体态丰腴,但皮肤却细腻光滑许多。而且安格尔有意加长女人的腰身(有人说安格尔的女人都多长了一节腰椎),臀部就变得更为耐看。《华丽大宫女》中那张平展柔软的后背简直可以用来建造疯人院病房的墙壁。

(安格尔的《浴女》。)

(安格尔的《华丽大宫女》。)

如果说到女人的臀部诱惑力有多大,还要给大家讲一个《圣经》上的故事。

(杰罗姆:《巴丝希芭》)

法国学院派画家杰罗姆喜爱使用《圣经》故事题材作画。上面这幅《巴丝希芭》就是他的代表作之一。

根据犹太圣经,犹太大卫王手下的将领尤里阿有娇妻名巴丝希芭。有一天傍晚,大卫王饭后在王宫里散步时走到顶楼,窥见到巴丝希芭正在露台上洗浴,顿时令大卫王神魂颠倒。

杰罗姆的画作正是从大卫王眼中见到的情景。圣经中故事发生在晚上。而杰罗姆把时间提前到黄昏,使大卫王能够真切地看到巴丝希芭的胴体。露台上可以俯瞰到夕阳之下的全城。巴丝希芭用右手擦拭着左臂,一位女仆在侧侍候,褪去的衣衫堆在一旁。虽然大卫王没有见到巴丝希芭的正面,但优美后背已经足以令他欲火攻心。于是他性侵了巴丝希芭,使其怀孕。

为了掩盖自己的犯行并使巴丝希芭免于因通奸罪而受到惩罚,大卫王想了一个鬼主意。他派信使送信给正在前线作战的尤里阿,说国王我念忠臣长期在外征战,特准你可以回家与老婆温存几天。这样一来日后大卫王可以说巴丝希芭肚子里的孩子不是他的。

然而没料到尤里阿很不识相,回命说目前前线吃紧,臣无法脱身回家顾念儿女私情。后来大卫王另生一计,令尤里阿孤军深入,把他暴露在危险之中,最后战死沙场。这样大卫王就名正言顺地娶巴丝希芭为妻,生下的儿子就是后来的所罗门王。

因此,巴丝希芭的美臀成为大卫王的原罪。

画女人臀部最为拿手的还有德加和雷诺阿二位,但他们俩只对少女的臀部感兴趣。那位目光如炬的德加,时而象一只钻进椅子缝隙的蚂蚁,时而又象一只躲在桌子下的猫,时而象一只攀在灯架上的猴子,时而又象一只缠在澡盆旁挥之不去的小蝇,从各个与众不同的角度窥见到那些女孩子们最隐私的时刻。难怪德加对屋外的风景无暇一顾了。他说:“我呈现的是完全不卖弄风骚的女孩。她们就象保持干净的小动物。”她们在做什么呢?这些有洁癖的女孩在慢条斯理地搔脚趾、梳理潮湿的长发、用毛巾搓背,细心地在洗臀部、颈部,洗一次,再洗一次,多多少少地洗着身体的每一个地方。然后又重新来过。这些不刻意摆出某种姿态的臀部不为任何人存在,又毫无设防地不理会画家的视线。但那些再普通不过的每一举、每一动,都是生命的火花一闪。因此我们不得不感激画家为我们捕捉到那些美好的瞬间,不然对这个世界来说岂不是极大的浪费。

(德加的女孩们有洁癖,总是洗个没完。)

如果说德加专注於每一个动作,雷诺阿则重在渲染气氛。他说:“裸体的女人会从海中或她的床上出现:她会被称为维纳斯或妮妮。人们再也不会发明出比这更美好的东西了。”德加画的是邻家女孩的臀部,而雷诺阿画的臀部则是属於快乐天仙的。这些臀部丰满的程度不亚於鲁本斯和安格尔。但鲁本斯用的材料是火,安格尔用的是陶瓷,而雷诺阿用的则是最柔软的天鹅绒,以至人们可以一眼便可以辨认出雷诺阿的女孩的肉体。他用纯粹的、未经调和的颜色在地中海旁画那些被他称之为“可爱的小傻瓜们”的女孩,使她们好象一褪下衣裙,臀部就亮了起来。於是她们欢快地嬉戏,擦干身体,然后又开始互相溅水,毫无顾忌地让自己臀部独自与阳光调情。她们什么都不想,只是及时行乐般地享受青春。

如果说德加的女孩还在认真地洗着身体的各个部位的话,雷诺阿的女孩实际上是把自己的脚趾或头发攥在手里玩来玩去。她们不是浴在水中,而是浴在阳光中。雷诺阿的夫人就曾半开玩笑地抱怨说,在她家中,选择女佣的标准是“她们的皮肤能否吸收亮光”。的确,女佣最可能具有健康女性结实的臀部。

(雷诺阿的女孩们是一群快乐的小天使。)

总之雷诺阿对女人的臀部格外着迷,五十多年来一直忙不迭地为他的“可爱的小傻瓜们”洗屁股,当时不少人都纷纷加入了他的行列:除安格尔、鲁本斯、德加之外,还有马奈、莫奈、库尔贝、赛尚等等,高更则独自一人远在南太平洋的海岛上给他的女人洗着赭红色的、有重量的臀部。他们用海水、河水、湖水、泉水、井水,以及不知从哪弄来的自来水,乐在其中地洗来又洗去。这一时髦的爱好一直持续到二十世纪初,后来不知是画家们洗累了,还是他们认为已经洗得够干净了,於是大家便一起停下来。

(高更的南太平洋女人。)

到了马蒂斯、毕加索的年代,臀部已被简化成几道线条。在马蒂斯的《舞蹈者》中,那些翩翩起舞的臀部与其说是在跳动,不如说是在流动。

(马蒂斯的《舞蹈者》)

(马蒂斯的《蓝色裸女》)

(马蒂斯的线条如水一般流动。)

其实画得最美的、最具震撼力的女性臀部,还是在十九世纪。在德拉克罗瓦的巨幅代表作《萨丹纳帕路斯之死》中,有着这样一个世纪之臀。法国的德拉克罗瓦一生是安格尔的死对头。他的一幅幅历史剧一般的场景与安格尔悠然的古风南辕北辙,而他的充满野性的臀部以及安格尔的雍容的臀部又好象属於两种不同的动物。但对观众来说,却一样地难以割舍。

这幅画取材於英国诗人拜伦的诗剧。亚述末代国王在敌人兵临城下之际,决定将他的豪华王宫、万贯财宝同他自己一起付之一炬。而画家并未照标题刻画国王死去的时刻,而是描绘出他在自杀前冷冷地斜眼瞧着手下人将他满宫的女人一一刺杀,包括他的掌上明珠希腊女奴米尔莎。画面上满目狼藉,四处玉体横陈。米尔莎是画面的重心,而她的臀部是焦点。她洁白的身体半跪着,双肩后仰,腰部向前弓起,前胸无法躲避刺入的利剑,而后面的臀部仍在默默地、无辜地、一如既往地呈现着,但强烈的痛苦显然刺激着那年轻、丰满、发亮的臀部。难道,一切就这样结束了吗?

(德拉克罗瓦的《萨丹纳帕路斯之死》。)

鲁迅曾说过,所谓悲剧就是将美好的东西撕碎了给人看。这便是了。每当我看到这幅画时,内心就受到一次震撼。我想知道当画家在画那香销玉殒时,握画笔的手会不会发抖。

也许我们不该想那么多,也许我们不必那么沉重。臀部本来是具有幽默感的。不是吗?

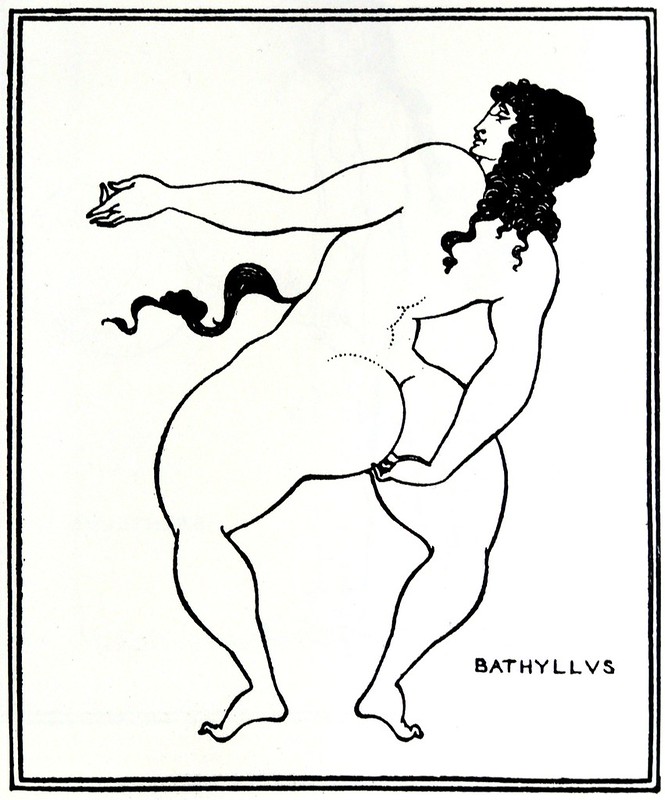

英国十九世纪著名画家比亚斯莱创作的插图画充满了机智幽默。臀部自然是他最容易上手的题材。

比亚斯莱画笔下的阿波罗一反英雄形象,扭着屁股追逐达芙妮,实在逗趣。

在西方传统的民俗故事中,如乔叟的《坎特布雷故事集》、薄伽丘的《十日谈》和拉伯雷的《巨人传》,我们常能见到以臀部为提的“黄腔”笑话。《巨人传》还有涉及臀部的法语的文字游戏,说“在做弥撒时发疯的 (folle à la messe ) 女人与臀部柔软的 (molle à la fesse) 女人其实没有区别”。区别只是两个字母倒换了位置。这一文字游戏使人想起另外一个笑话:中国科技大学位於安徽合肥。不懂当地方言的人,会把合肥人说的“科技大的学生上街买鸡蛋”听成“裤子大的学生上街买子弹”。这个笑话妙在有点“很黄很暴力”,但又不失含蓄和俏皮。因此曾在科技大校园内广为流传。

向他人露出臀部。无疑是表达抗议或轻蔑最极端的方式。在十七世纪的法国,有一男子被控同性恋而处以火刑。一个名叫培提的诗人曾在现场目睹火刑的进行。后来他用这样的诗句描写了当时的场面:“他被火焰吞噬,终於离开了人间;就象他活着的时候那样:对整个世界露出臀部。”对於死者来说,这大概是临死前唯一能做到的也是最有力的抗议方式了。然而就在一年之后,这位坚持无神论的诗人培提因被控发表所谓亵渎作品,居然也被送上同一个火刑台。他死后有人就把培提的那几句诗刻在他的墓碑上。本来是写给别人的,竟反过来用在自己身上,也算是对荒唐世界的最后控诉。

另有一位诗人写道:“我是个基督徒,看看我的翅膀;我是个异教徒,看看我的屁股。”这里我们无从断定诗人本意,但字里行间玩世不恭的讽刺意味是显而易见的。

芬兰首都赫尔辛基街头的这一座铜像 “波罗的海的女儿”(Daughter of the Baltic),是由一法国雕塑家创作的。它在二十世纪初在赫尔辛基安家时,因其裸体尤其是丰满逼真的臀部有淫荡之嫌,而受到官方的很大阻力,以致那位雕塑家差点没有拿到报酬。不知是为了抗议还是要幽官方一默,安装后的雕像的背面正对着政府预算办公室的大门,一百年来历代官员走出来都要面对那高傲的屁股。如今“波罗的海的女儿”是赫尔辛基的象征,芬兰人为她那健美的臀部而自豪。

今天西方也有人时而会在公共场合暴露臀部,以示抗议或反叛权威。英国的足球迷动不动就在看台上成群地亮出臀部,向对方示威或表达对自己球队表现的不满(以尖头鳗著称的英国,专出球场上的癞癞头,真是匪夷所思)。前些年,美国亚特兰大勇士棒球队的投手洛克口不择言,公开对纽约的少数族裔表示轻蔑,招来纽约人的不满。在一次勇士队的比赛中,一个纽约球迷跑进赛场内,朝着洛克露出臀部,以示抗议。这虽然有点出格,但恶作剧的成份更多些。当时连洛克本人也忍不住乐了。这不过是比赛中的小插曲和第二天一早报纸上的一段趣闻而已。

(这样参加比赛需要一点勇气。)

多年前,瑞士曾发生一件独特的诉讼案。一位妇女与邻居吵架,在情急词穷之际,索性向对方使出亮臀的最后一招。很快她遭到逮捕,被判猥亵罪。这位妇女不服,上告最高法院。结果原先的判决被驳回。理由是虽然被告的行为不雅,并使原告受到侮辱,但猥亵罪所依据的有关“在公共场合暴露性器官”的刑法条文与实际情况有所不符。因此该妇女幸运地逃过一劫。如果她当时把腰弯得再低一点,麻烦恐怕就大了。

臀部被人用来激怒他人,还用来代人受过。说起中国古代的刑法,也真够毒的。无论男女,一律大板子伺候。不过这算是惩罚中最轻的。比起打击人体的其他部位,臀部挨打响声最大,最具羞辱性,但痛苦却最小,受到伤害的可能性也最低。有俗话说,“记吃不记打”。那打的一定是屁股,否则哪里有记不住的道理?贾宝玉的屁股曾被老爸贾政教训成了烂茄子,让贾老太太好不心疼。可没过两天他又根没事儿人似的,依然故我。好一个“记吃不记打”。鲁迅曾说,倘宣称人之所以需要一个屁股,就是为了挨板子,如果只是为了坐和排泄是用不到那样大而多肉的,听者一定以为这是幽默。但若有挨过板子的,大概感觉就不同了。

其实偶尔被被人打屁股或许不是件坏事,正好借机把过去的大小“罪过”自行统统抵销。有人愿打,也有人愿挨呢(大陆文革时期的样板戏《红灯记》中,李玉和在“敬酒不吃持罚酒”之前曾唱道:“正好把我浑身的筋骨松一松。”后来唱词改为:“你只能把我浑身的筋骨松一松。”想想也对,前次显然潇洒得有些过度。打得太狠,就不好玩了)。

如果我们能做到“当你的敌人打你的左脸,就把你右脸也转过去让他打”的话,那么,当你的一半屁股被打时,也把另一半扭过去吧。卢梭在他的《忏悔录》里,曾记录了一件童年往事。一七二三年,卢梭十一岁,住在一位牧师家里。也许是少年时代第一次接触女孩子,他对牧师的女儿发生一种朦朦胧胧的好感。有一天,牧师女儿打他的屁股取乐。使他自己惊讶的是,他不但不觉得怨恨,反而愈发对这个女孩着迷。他在《忏悔录》写道:“当时我感到痛苦,甚至感到羞辱,但与此同时我发现了一种快感,使我巴望着能再一次从那只手中得到体验。”后来他如愿以偿,屁股再一次挨上了牧师女儿的巴掌,但也是最后一次。因为牧师女儿发现,这个傻小子非但不感到一丝恐惧,分明是在闭着眼睛享受她的服务哩。这使她想发发雌威的动机变了味儿,马上对卢梭的屁股兴趣索然。这一下让卢梭伤心不已,因为他难以忘却“那种奇异的欲望”。“那种欲望总是缠绕着我,使我长久地处在堕落与疯狂的状态之中。”接下来卢梭写了一大段内心告白,承认那次被人打屁股的经历决定了他日后的嗜癖。“跪在一位威风凛凛的女教师面前,服从她的命令,乞求她的原谅,对我来说是热切期望得到的快感。我丰富的想象力愈煽动我的血液,我就愈象一个羞怯的情人。”善哉,怪不得卢梭非“忏悔”不可呢。不过我想,《忏悔录》中这样的真情流露,正是本书吸引读者之处吧。

说来说去,其实臀部的确没有什么可神秘的。那只不过是一道人人都想爬上去的斜坡而已,不过你得事先得到邀请才行。

说臀 (原创)

iceox 发表评论于

想到了 Kim K, 虽然我不是她的粉

diaozhi 发表评论于

诚然,听屁(股)专家一席话,胜读十年书!

敢不顶礼!

敢不顶礼!

3227 发表评论于

专家,哈

AP33912 发表评论于

老兄你的艺术细胞太饱满了,不愧是来自大纽约的敢与邓丽君唱反调的爱花绅士。

登录后才可评论.