作者:逗逗龙 来源:视觉志

今年,海子又食言了。

当年,他在诗里写:“春天,十个海子全复活。”

眼下春日已至,转眼清明,他却没有回来。

海子如果天上有知,大概会皱着眉摇头:“我不是这个意思。”

是啊,你的诗,很多人都不懂是什么意思。

“面朝大海,春暖花开”被收进中学语文课本,传给一代又一代中国的孩子。很多人都说喜欢,可是,谁又真的了解“海子”?

80年代的中国天才诗人,只活了短短25岁,便卧轨自尽。他留给人间二百余首诗,共二百多万字。

人们读海子的诗,读不懂他的诗。因为他想做诗歌世界的王,王的世界,注定孤独。庆幸的是,当年他有同路知己,甚至同生共死。

3月26日,他的忌日,纪念这个殉诗的赤子,和他与知己们的光辉岁月。

孤独的神童

海子是1964年生人,生在安徽省安庆市怀宁县—— 一个贫穷的县城。他父亲种地,也有裁缝手艺;母亲识字,前面生过两个女儿,都在襁褓中夭折。

父母为他取名“查海生”,或许是期待长子能如蛟龙出海,万里长空。

海子父母

查海生不负所望,两三岁看母亲读报,就有了认字的意识;五岁,查家湾举办毛主席语录背诵大会,他站上演讲台,背的语录比村里任何人都多。

村民们说,查裁缝家养出个神童。

父母激动地把他送进学校。五岁的孩子坐在教室第一排,写字勉强能够着桌子,次次考试拿第一。

稍长大一点,他就每天背着箩筐出门,给家里打草,帮父母减轻负担。

而父母肩上的担子还在日日加重。他陆续有了三个弟弟,嗷嗷待哺,软糯可爱,都读书,都不是天才。

海子一个人顶着“神童”的光环长大,上课时承受着老师热望的眼神,下课后,他吃家里专门为他开的小灶——很咸的炒白菜。

他一路飞奔着成长,无人能望其项背。四年中学读完,他成绩傲人,个头瘦小,十五岁参加高考,顺利成为北京大学法律专业的新生。

父亲摆酒招待亲友的那天,他懵懂而快乐地接受恭贺。他尚未意识到,在这个村子里,并没有人真正懂他、理解他、追上他。他孤独而不自知,痴儿尚未顿悟。

始于三人行

查海生入学北大那年,是1979年,中国刚刚改革开放。

那也是文学和诗歌的年代,每一座大学都是一片文艺的海洋。北大礼堂能容纳3000多人,一开诗会就座无虚席。

查海生不可避免地参加了几场诗会,读了几本诗歌,又读了哲学和美学的书,爱上尼采和海德格尔。那些辩题、神话、诗词让他心潮起伏,神经亢奋。

诗人觉醒了。

他以“海子”的身份,将自己的二十多首诗歌在校园中传发,惊动了北大五四诗社的核心成员—— 一个中文系79级学生诗人。他细读了海子的诗,惊才绝艳。

他主动找到海子,伸出手:“你好,我是骆一禾。”

海子友好地握上那只手,迷迷糊糊地开启了一段伟大的友谊。他还不知道自己认识了一个天使。

他只觉得这个同学很儒雅,周身散发着一种宁静、矜持的南方诗人气质。他们聊了新写的诗歌,谈到哲学,说到黑格尔、北岛,句句投机,相见恨晚。

海子自印第一本诗集《小站》

骆一禾兴奋地把海子引荐给另一个朋友,他叫西川,外语系,很洋气,外貌却高大朴实,一看就是北方男人。

西川没想到,骆一禾会带一个“孩子”来聊诗,“孩子”瘦小,红色的圆脸上有一双大眼睛,迈着“农民式的笨重步伐”。

毫无悬念,他们被彼此的学识和诗歌技巧折服。往后的日子,三人行,谈时代和旅行,讨论诗歌和哲学。一杯小酒,两碟下酒菜,熏香了一段美好纯粹的学院时光。

三人行之外的时间,西川喜欢旅行,骆一禾有女朋友,而海子只有诗和自己。他并非性格孤傲,相反,人们都觉得他随和好相处,叫他“孙子”他都不回嘴。

可他不唱歌不跳舞,不看电影不聚会。他封闭自己,不轻易对任何人、事、物投射情绪和能量。

他有自己的灵魂归处,他在黑夜里为火写诗,在草原上为羊写诗,在北风中为南风写诗。他别无所求。

高处不胜寒

海子毕业时,只有19岁。他不想去法院,被分配到中国政法大学。

1984年起,他写的《亚洲铜》和《阿尔的太阳》广为流传。学生们喜欢他,请他在课堂上背诵“海子的诗”。他背了《亚洲铜》,掌声雷动,崇拜者骤增。

后来,有个漂亮的女学生当众向他表达爱慕,他接受了,从此开始刻骨铭心的师生恋情。他为爱人写下无数首情诗,一封情书可以写到两万字。

他一个月拿90块钱工资,自己花很少,大部分寄给家里。他让母亲吃上了北京的果脯和点心,让弟弟用上了北京的参考书。他的生活新鲜又有奔头。

可他没感到幸福。

他全部的事业就是诗歌的事业。他要用诗高歌祖国,怜悯世人,驰骋宇宙。他觉得,那才是他的使命。

万人都要将火熄灭

我一人独自将此火高高举起

此火为大

开花落影于神圣的祖国

为了将诗写得更好,他修炼气功,远走蒙古、青海、西藏,拜访同行和修行者。他不顾忌讳,拿走了藏区玛尼堆旁边的佛像,只为寻找开启灵感的钥匙。

他越陷越深。

相比之下,骆一禾和西川活得很是“世俗”。骆一禾是个宠妻狂魔,走到哪里都惦记着给女朋友买礼物,写情书。

他去广州时,一心惦记给女朋友买游泳衣,十块钱一件已经不算便宜,他纠结尺寸和款式,一口气买六件,只为博佳人一笑。

他毕业后成为北京出版社的编辑,工作认真努力,还得过两次优秀编辑奖。

而西川写诗、写散文、出国,至今活跃在传媒行业,今年还在为纪录片担任解说。

大家都离不开诗歌,却也离不开生活。唯有海子,在快速地远离生活。

诗王的崩溃

我有三次受难

流浪、爱情、生存

我有三种幸福

诗歌、王位、太阳

其实海子并不十分清楚自己的状况,爱情、生存,或是王位、诗歌,全部都在将他推向绝境。

他的作息一团糟,每天上午睡觉,下午读书,偶尔吃点东西。晚上7点以后开始工作,疯狂产出。

他不参加学校会议和集体活动,不写学术论文凭职称,工资永远都拿最低。他不跟领导和同事沟通,一次他带着母亲参观学校,偶遇校领导,领导打招呼,他一声不吭。

他爱情失意,但是正常,他不想给姑娘名分。西川和骆一禾相继结婚,他真诚劝阻:不要结婚。

他常常寂寞,又耽于寂寞,他陆续失恋四次,难过到想自杀。

我请求下雨

我请求

在夜里死去

他的生命中只有诗了。在诗歌的世界,他是太阳,普照大地。他是王,头戴皇冠,手举火炬。

可诗人们嘲弄他,说他犯了时代性错误,说他的诗“水份很大”。有一次,他最得意的《太阳》在诗会上被人痛批,他回家大哭一场。

王需要被臣民仰望,可这地球上,从来知音难求。

他的诗越来越频繁地提到死亡,提到鲜血、尸体、头盖骨。诗被染成黑红的色调,可是朋友们并没有意识到危险。毕竟,一个诗人,什么不敢写呢。

朋友也不知道,海子“练功”练到出现幻觉。他自认为打通了“小周天”,很少吃饭,他觉得自己的肺烂了,咳嗽就要吐血。他给校领导写信,“揭发”身边的朋友是恶魔。

生命的最后一年,他身心崩溃,完全失控。

不用诉离殇

海子过世前几天,见了前女友,归来酩酊大醉,胡言乱语,醒来后悔不迭。

1989的3月25日夜里,他的邻居听到他在房间里大喊“我活着没意义了”。

这大概是他对人间说的最后一句话。

第二天一早,他收拾干净宿舍,穿上一件红毛衣,在背包里放了四本书和几个橘子,坐上了通往山海关的火车。

他终于去了远方的远方。受难结束了。

西川不愿多谈海子的死亡,一是理智,二是没有时间。他忙着和骆一禾整理海子的遗稿,抓紧筹备诗集的出版。

而骆一禾,那个儒雅如玉的人,只会将失去挚友的痛苦埋进心里。他喝酒喝到吐胆汁,清醒后,心里只有海子的诗。

此前,他已经耗尽心力写作很久,自己的诗集也即将出版,海子出事后,他将所有的事丢在一边。

他对出版社说,他会把书号让给海子,并认购海子的图书;他放弃自己之前的稿费,不收取任何劳务费,唯一的要求就是让海子的诗顺利出版。

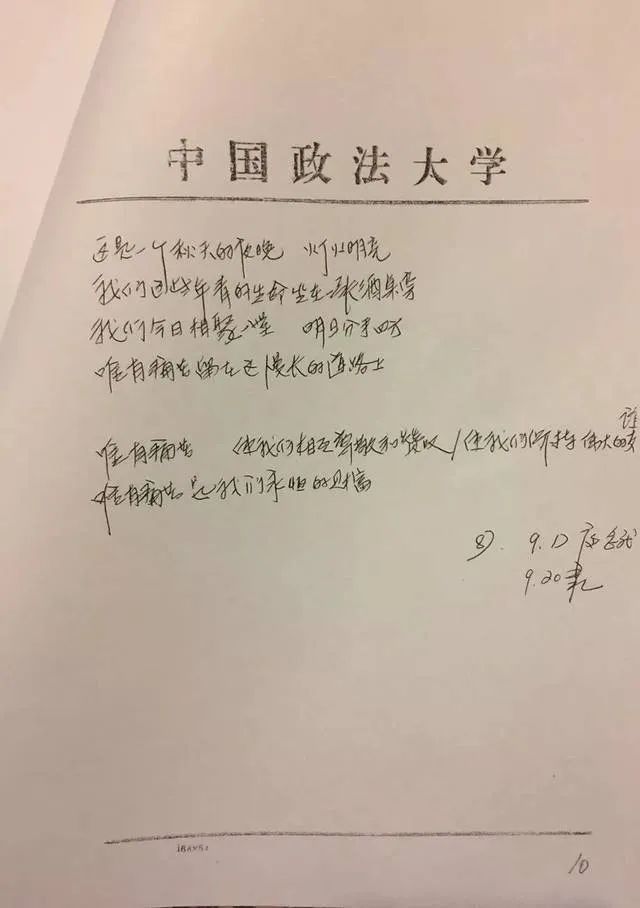

海子手稿

他誊抄诗稿,写序言,忙得昏天黑地,他的新婚妻子看着他的背影偷偷地哭,只是劝不住。

他说,海子离开,他就要负载他昨日的行囊。

他苦干了49天,终于骤然倒下。5月14的凌晨,骆一禾突发脑出血。救治无效,昏迷18天,离世。

他的绝笔,是写于13日夜里的《海子生涯》。

当年,骆一禾、海子、西川在北大读书时,每每聚在一次吃饭,西川都滴酒不沾。那两人醉笑三万场,全靠西川来收拾残局。

没想到,多年过去,人生竟也如此结局。海子一生两个知己,一人痛苦伴他去,一人冷静收残局,都不用诉离殇。

这样也好。