所有这一路读下来的,Jung是对我影响比较大的一个(如果我不说是最大的),但是一直没有提他,我觉得写他我不会。当年这本Das Rote Buch也是买的迟迟疑疑,因为买之前就知道应该不会看——但还是会买。

有些东西是那样的,就是想拥有一下。而已。

所以买的时候,很老实多加一本注释(或者叫论文集?不同人解读那本书的。大家公认的是,那本应该没人能完全读懂)。

Das Rote Buch很厚,很贵,注释那本更厚不贵(20多?记不清了)。

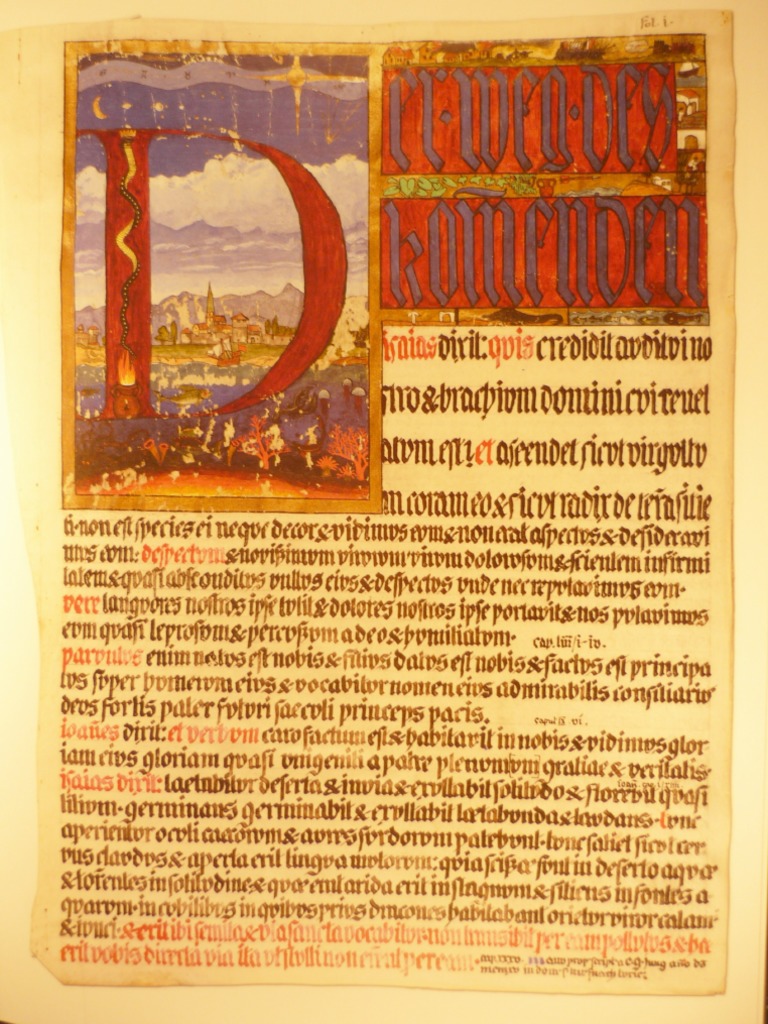

那种中世纪的手写体,就算是普通白话文我也认不全,还要理解分析弄明白,怎么可能呢?

买的时候想的是,就为那些插图也值了。再说了,就当少买双鞋。

我追DACH地区的几个德语节目,包括瑞士的STERNSTUNDE。读Das Rote Buch之前先看了一个他的访谈,请的那个人被介绍是“Jung专家”。上来来主持人问,您说我们要先谈这本书的内容吗?那个受访者说,不用。她说,

“这本是关于梦境(dream),想象(imagination),人的内心世界和随着自身的成长慢慢显现出来的讨论,在Jung早一点的作品里已经有很详细很清楚的介绍”。

写这本书,用了Jung晚年整整16年的时间。包括插图。他当时独居在瑞士苏黎世湖岸的一个小房子里。

说起苏黎世和它那个著名的湖,我自己倒是有点见了没有想的好的感觉,特别是市区,乱糟糟的,人气太重。湖里的天鹅多又大,没有“野船著岸偎春草,水鸟带波飞夕阳”的仙气和自在。

Jung在世的时候,一直不肯发表这本书,后来过了很久他的孙辈终于同意,授权给出版社 。

原稿当然是自家人收着,当文物一样保存。我看到电视台专访时那个人小心翼翼抱出来,打开包的一层一层的布。

传家宝。

最后委托英国一家出版社发行。首版前业界有一个说法,这应该是历史上未被出版的影响最大的心理学读物。一个原因是,Jung在生前多次提到这本书,包括自传里花了30页来介绍它,只是一直不肯拿给书商。

大家的好奇心被越吊越高。

这本书最传世的是Imagination那部分。我看到一个讨论,关于Imagination和illusion的区别,那个作者的解释是,Imagination是你看到一个东西然后凭想象或者联想到另外一件事,而illusion就是单纯的想象。所以前者实际是一个镜像,它反映了你的内心世界,而后者多半偏重于虚幻,有可能跟个人自身经历有关,更可能无关。

我后来找到一个网上的PDF现代德语并且有注释的版本,倒是也算过一遍。下来的感觉是,没什么嘛。多少貌似很圣经体的那种语录,

你的路不在外面,在你的内心。

或者这句,旧的上帝已经死了,这是一件很好的事...(很尼采?不错,Jung受尼采影响很大特别是Zarathustra。还有Schoppenhauer)

尼采

Schoppenhauer

可不就是?他提到的很多理念,已经被人们不知不觉拿去用了。最经典我想是Jung对extrovert和introvert的定义和区分。你如果有参加过任何一个关于personal development的培训,正常公式是从分析自己开始——或者我听说有些公司招人会有心理测试,那些所有的questionaires,都是从Jung的这个定义引出来的。

另外一个,是关于成长。Jung有一个观点,人要对自己,特别是自己的成长负责(命苦不能怨社会?)他在这方面的分析和结论,如果我拿出来说,应该没人会觉得没听说过。

先说最常见的relationship。

这个relationship当然你包括两性关系但是不限于两性关系。我第一次读的时候有点范范而过的意思,后来多了一点点生活经历再看——他乡故知——噢,可不就是?

Jung有一个观点。他说两个人的相遇相知不是偶然,而是ein tiefgreifende Ausdruck des kollektiven unbewussten und des individuationsprozesses(GOOGLE给我的翻译是,集体无意识和个体化过程的深刻表达),我翻译成人话,应该是,两个人都是无意的,但是在这个过程中都找到了自己(缺失或者一直仰慕想拥有的)那一部分,其结果就是被深刻表达出来(哎呀妈呀为了顺这几句德语累死我了)。

这个现象也就是人们说的,爱情。

Jung把这个现象叫两性间的Synchronizität(同步性)和Projektion(投影)Schatten(阴影)和Integration(包容)的结合,也是动物性那种彼此敌意的反应。所谓一见钟情?可以解释为自己内心深处的一种镜像,那是你一直在寻找的自己内心里的一部分,Jung称这个为innere Entwicklung(内部成长)。

这个过程被Jung解释为“完全无意识的故意去做”。所以他认为wahre Liebe ist zugleich auch eine Reise zur Selbsterkenntnis(真爱也是自我认知的旅程)——说实话,这些翻译成中文我自己都看不进去,反而是读原文觉得更懂一点。

我听过一个Jung60分钟的采访,好像是1957年的?题目是Intuition, Individuality & Healing。声音是黑白片那种风格,很单薄的失真(他用英语,瑞士德语口音很重,以至于我一听就笑出来)。

这个过程的表现,是个体会把很多完全是偶然的东西解释的很逻辑,或者两个陌生人间人突发的完全不合常理的信任,这就是Jung说的Synchronizität。他举的例子是本来很偶然的相遇被当事人解释的天衣无缝(中国人说的命中注定?我是被毒害太深,人一说缘分这一类假大虚空我就吓得笑出来)。

不过呢,Jung对这些现象的评价很正面,他认为那是一种帮助个人的精神觉醒。

再说一个,最常见了。Das Gefühl, die Person schon lange zu kennen, selbst beim ersten Treffen(这句翻成中文每个人都知道,这个妹妹我是见过的。意思是说第一次见面的两个人会觉得已经认识好久了)

同时,Jung认为这种Synchronizität也充满挑战。好处是通过每一次的冲突,争执,误会,都能导致一种个人内心深处的觉醒,并且在这个过程中俩个人的bonding越来越坚固。

好吧,Jung认为wahre Liebe(真爱)很健康,成就别人之前先成就自己(这句我不负责解释不给意见,我只是照本宣科)。但是Jung认为爱不仅是一种romantic的情感,更是一种archetypischen kraft(力之本源),人由此完成自己内心的成长。

同时,在Jung的研究里有一个观点大概和中文里我的印象相反。印象里中文很爱宣扬的一个观点是,让他(她)做自己(不要试图去改变对方)。Jung说,那是不对的。一段健康的relationship,必定包含成长(所以一个人敢说“我就这样,你接受我就接受我的全部”那种,最好让他有多远滚多远),也就是说一定会有改变。

Jung特别强调,这种relationship不仅限于两性关系,也包括父母子女,友人,甚至同事之间(我们中文也爱说,彼此成就,不是吗)。

对这一点,Jung进一步的解释是,eine wahre sprituelle Beziehung verlangt nicht nach Prefektion, sondern nach Präsenz(真正的精神关系不需要完美,但需要存在)

再说一个。Life just does begin at 40 (Life begins when you find yourself. Up till then, you are just doing research).

疯狂之作——聊聊Carl G. Jung和他的小红书(Das Rote Buch)

登录后才可评论.