(近日(2025年4月),香港民主党人士称,民主党被北京政府施压要求解散,否则成员可能被捕。而今年3月,就已传出民主党将解散的消息。现今的情况说明,民主党并不愿意解散,党员们仍然希望坚持民主党在香港的存在。但北京政府施加的压力越来越大,香港政治反对派生存空间越来越小。

香港民主党长期关注中国大陆人民民权民生。香港回归之前和之后几十年,民主党及其他泛民党派与人士参与香港回归谈判和《基本法》起草、93和98年洪水和汶川地震救灾筹款、北京奥运筹办、纪念南京大屠杀遇难者和保卫钓鱼岛、为二战中国受害劳工维权等,做了极大贡献。这些活动也能看出他们并不是反华反中势力,而是爱国爱民的大中华派。民主党并不主张港独,而是爱国民主立场。但北京政府却仍然不容忍。

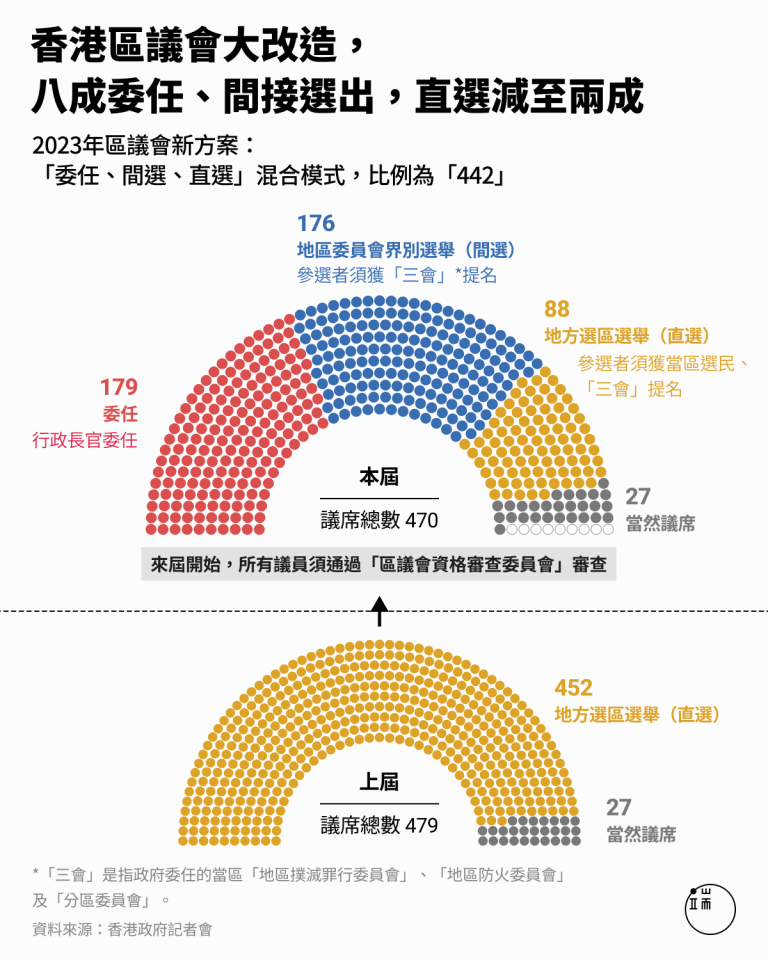

2023年5月8日,《联合早报》刊发戴庆成先生文章《香港泛民还会参加区选吗》,介绍了香港今年将要举行的区议会选举中泛民主派的困境,以及对香港政治缺乏包容性的担忧。

10月30日,区议会候选人提名结束。包括最大泛民政党民主党在内所有反对派,推举的候选人全部落选,本次区议会所有席位提前被建制派包揽。这更加清晰的证明,如今香港已经基本丧失了政治多样性。

自1841年始,香港逐渐成为英国殖民地。英国殖民期间,虽对香港及港人有种种压迫与掠夺,但也颇有发展建设。除了经济上耀眼的成就和思想文化的高度繁荣,体制上的法治化、市民政治参与、代议制、新闻与言论自由等政治领域的建设,也在一百多年间既充满波折、又在总体上不断的开拓和发展。从二战后部分实践、部分夭折的“杨慕琦计划”,到90年代末任港督彭定康快速推进民主的争议政策,无论推动者目的如何,香港的民主政治毕竟得到了有限发展。

而中英谈判、香港回归后,在中国宪法和香港特区《基本法》框架下,香港保留了港英时期大部分法治与民主体系,还在建制派和泛民主派人士的共同努力下让其得到了改进和拓展。而香港能够持久繁荣,并不只是因亲商政策,法治、自由、民主(哪怕是有限的),才是东方之珠光明耀眼的根本保障。而且,在法治与新闻自由领域的的杰出成就,本身就是香港繁荣进步的组成部分。

更重要的是,香港的民主政治、公民参与、新闻与言论自由,是香港经济成就得以普惠公民的手段和保障。二战后的香港就已颇为繁荣,但腐败横行,上层巧取豪夺,人民忍辱受屈。1960年代发生的一系列动荡,除了政治因素,根本上当然是人民对于港英殖民当局罔顾民权民生的不满。而后来的香港变得更加和平和睦,正是在于法治的完善和自由民主的生长,让港人有了更加和平、合理、顺畅的渠道表达和达成诉求。

后来的许多年,尤其香港回归后,香港的自由民主虽然带来了一些问题、产生了一些副作用,但是瑕不掩瑜,整体上仍是值得肯定的。这不仅是民主人士的看法,中国中央政府、香港特区政府、建制派人士,也长期持这样的观点。何况有《基本法》及各种具体制度措施(如立法会选举的“功能组别”)为框架,香港的自由民主显然是可控的,就体制本身而言不会发生失控的可能。

而2019-2020年发生的反修例运动及后来的目的扩大化和失控,以及其中的各种暴力、鼓吹港独、种族歧视的言行,的确是令人痛心和遗憾的,笔者当时也曾经多次批判。但综合各方观点,就能发现这些冲突背后,有着复杂的原因,不应不加全面思考的简单挞伐之。即便批判他们,也要将之与其他反对暴力、爱国爱港的泛民主派区分开来、分别对待。

而2020年年中至今,中国中央政府和香港政府及其他强力机构,通过颁布《国安法》在内一系列手段,不仅成功平息了动荡,打击了主张港独、实行暴力的相关人员,还顺便将香港泛民主派力量及影响力几乎完全清除。这颇出乎笔者个人预料,其他不少人应也是难以料到。

笔者对此同样是痛心和遗憾的。泛民主派人士中,的确有少数主张港独,或也曾参与暴力等不法活动。但大多数泛民人士,几十年来都坚持爱国民主立场,爱国爱港,并为中国国家发展、香港人幸福、中华民族伟大复兴做出了许多贡献。当年的回归谈判、《基本法》的起草、回归后特区政治改革、各项民生政策,都有泛民人士的参与。而在北京奥运会、汶川地震、保钓(保卫钓鱼岛)、谴责日军二战暴行等事件/运动中,泛民主派都为国家做出了突出的贡献,也可见其爱国爱民之热忱。

但就目前观察到的情况,中央政府和港府似乎并未“手下留情”,乃至要彻底抹除泛民主派的影响力。本次区议会选举的选举制度被大幅修改、直选议席大幅减少,就是例证。而早已修改了选举制度并已进行过的2021年香港立法会选举,泛民主派仅能派出极少数参与初选、决选中全军覆没,则是残酷的前例。这都证明港府不再容忍泛民主派在政坛的存在,默许建制派“一统天下”。

这样的情形是令人忧虑的。正如戴庆成先生所说的,由于缺乏不同的声音,官方与民间的沟通能力和港府的治理效能已令人有所怀疑。这其实是政治与舆论力量单一化的必然。缺乏异见,就容易“一言堂”;缺乏竞争,就影响效率;没有“逆耳忠言”,一片繁华下就滋生各种丑恶。虽然香港的法治水准和公务员能力仍然在世界领先,但没有了一定程度的自由民主为监督和保障,这种高水准还能持续多久难以乐观。

如今的中央和港府,已牢牢的掌控了香港局势,即使略有放松,也不会影响国家和政府对香港的控制。在这样的前提下,如果中央和港府能够对温和的、折中的、坚持爱国爱港基本立场的泛民主派人士释放善意、留出空间、给些包容,那善莫大焉。这样的泛民人士,完全可以成为监督政府和建制派的有益力量。

何况,历史不断变化,没有任何人和势力可以万世不动摇。予人以善,即是予己方便,所谓“做人留一线,日后好相见”。在政治理念、法律、立场之上,还有良知、道德、人性。无论建制派还是泛民,无论港人还是大陆人,不同价值观和立场的中国人民,都应有做人的底线,政治人物更要懂得中庸之道、有仁恕之心。这样,家庭、人际、民间、政坛、天下才会逐渐和谐,城市和国家也能长治久安。当年邓小平、江泽民、胡锦涛等中国领导人在涉港问题上的态度,就颇为令人敬佩。

希望香港各界及中央政府,回顾前人在涉港问题上的宽容大度与高瞻远瞩,在当今拥有绝对政治优势的情况下,对那些并不怀有恶意、品性良善、热爱祖国和香港的泛民人士及其他民间力量,多一些包容和友善,为香港、大陆、中华民族的长久兴旺和持久和平,解冻如今过于压抑的香港政治冰封,做些有限但真诚且有力的改变。

香港民主党在压力下将解散:香港政治体制与环境应多些包容

登录后才可评论.